2024年,神经介入领域在血流导向装置方面取得了显著进展。新型器械和技术的应用,进一步提升了脑动脉瘤介入手术的安全性。以下为主要进展概述:

编写团队

杨新健

杨新健

张义森

张义森

01.

器械表面修饰进展

1.1 FRED X

最新一代FRED密网支架采用特殊涂层Xcoating设计,Xcoating由一种具有疏水性和亲水性的两亲性聚合物组成。这种双重特性使它能够在体外循环中形成一个新的表面,从而减少了蛋白质变性和血小板粘附。根据一项美国的多中心回顾性研究¹,101名颅内动脉瘤患者接受了FRED X支架治疗,共涉及117个未破裂的颅内动脉瘤。结果显示,支架的放置成功率为100%。在6个月的随访中,58%的动脉瘤实现了完全闭塞。在12个月的随访中,74.8%的动脉瘤达到了完全闭塞。该研究中,血栓栓塞事件的发生率为5.9%,手术相关并发症经治疗后出现永久性神经系统损伤的概率不到1.0%,未观察到手术相关的死亡病例。这些结果表明,FRED X支架在治疗未破裂的颅内动脉瘤方面具有较高的安全性和有效性。

1.2 Pipeline Shield、Pipeline Vantage

第三代产品PED Shield,采用独有的Shield表面改性技术,在支架表面形成小于3nm的超薄磷酸胆碱聚合物涂层,减少支架材料对凝血酶和血小板的激活,从而达到抗血栓的目的,并促进内膜生长及动脉瘤瘤颈闭合,加快血管重建。第四代产品PED Vantage,仍采用Shield表面改性技术,进一步缩小了支架的输送系统直径。一项美国的单中心回顾性研究²,纳入543名患者(707枚动脉瘤),采用倾向性评分比较PED Shield和PED Classic的差异,结果PED Shield组的血栓栓塞事件发生率为3.57%,而PED Classic组为10.71%(P=0.07),两组在首次及最终影像随访时的完全闭塞率、支架内狭窄、出血性并发症及mRS评分均无显著差异。

1.3 p64MW

Phenox公司的第二代产品p64MW密网支架通过亲水聚合物涂层(HPC)技术来降低血小板与支架的附着,达到抗血栓效果。德国的Victoria Hellstern教授发表了一项研究³,评估了亲水聚合物涂层(HPC)技术结合p64 MW血流导向密网支架的使用情况。所有患者均接受了p64 MW HPC血流导向装置和单一抗血小板治疗(普拉格雷)治疗未破裂的前循环囊状动脉瘤。结果显示,围手术期并发症大多是技术方面造成的,对患者没有带来临床后果。在手术过程中也没有出现任何缺血或出血并发症。这些数据表明,植入p64 MW HPC血流导向装置联合普拉格雷单抗至少与植入无涂层血流导向装置联合双重抗血小板治疗(DAPT)一样安全。此外,研究还观察到三个月内的闭塞率为70%,九个月后接近85%。在某些部位,例如颈内动脉(ICA)动脉瘤,闭塞率甚至更高,分别为73%和88%。这些结果表明,采用p64 MW HPC涂层血流导向密网支架联合SAPT策略会更快实现更高的动脉瘤闭塞率。这有助于减少抗血小板药物的使用,并扩展密网支架的适应症。此外,涂层还降低了支架推送力,提升了释放和回收的顺畅性。

1.4 Acandis HEAL Technology

Acandis公司2024年推出了HEAL Technology和DERIVO 2heal密网支架。其专利表面处理和材料选择,提高了器械的生物相容性,减少了并发症和无效操作。HEAL技术(Hydrophilic Embolic Assisted Lining Technology)采用一种专利表面涂层,模拟自然止血过程,通过凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成一个薄且完全聚合的纤维蛋白网络,并共价结合肝素分子。该涂层具有抗血栓性和促进内皮化特性,有助于颅内动脉瘤的快速愈合,并避免触发炎症或凝血过程。一项由九个德国神经外科的多中心回顾性研究⁴,纳入了84名患者(89个动脉瘤,平均大小9.8毫米)。仅4.8%的病例发生了血栓事件,但未导致神经系统后遗症。死亡率为0,致残率为1.2%。半年随访,80.7%的病例动脉瘤达到了的完全闭塞。显示了DERIVO 2heal栓塞装置在治疗破裂和未破裂颅内动脉瘤方面表现出令人满意的治疗效果。

1.5 Tubridge Plus

微创神通医疗科技研发的Tubridge二代——Tubridge Plus支架由含铂芯的镍钛复合材料DFT丝编织而成,支架丝表面采用BlueSilk Surface®技术,使支架每根编织丝表面氧化层更薄、更光滑,降低血栓附着。其于2024年完成的采用新型FD治疗颅内动脉瘤的前瞻性多中心单臂临床研究也显示出较好安全性与疗效。

1.6 赛诺神畅涂层密网支架

赛诺神畅涂层密网支架2024年完成了上市前临床试验。该支架表面通过电子接枝工艺涂装Poly-NTMA亲水涂层,减少血小板附着及激活反应,抑制支架内血栓形成,并且有效减少了输送阻力。

02.

器械结构和释放方式的创新

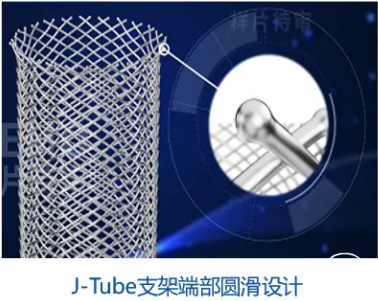

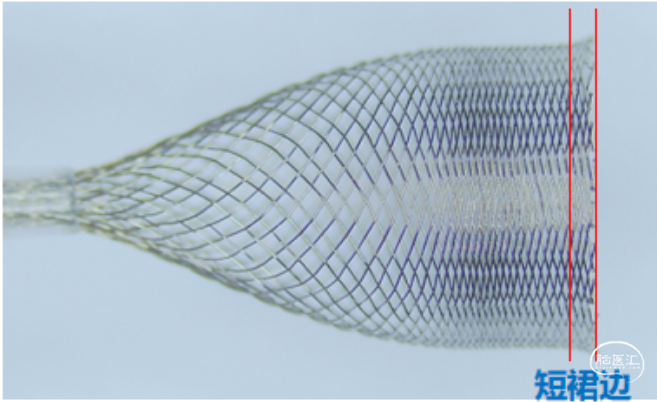

2.1 聚芯J-Tube密网支架

聚芯公司的J-Tube密网支架端部圆滑设计使得支架在导管中输送顺滑,避免损伤,植入后减少对血管壁的刺激,降低血栓及狭窄发生概率。支架圆滑锚定设计以及短裙边结构使支架释放时头端更易展开,增强了头端锚定力,可进行原位释放,支架在血管中更加稳固,避免移位。

2.2 暖阳医疗YonFlow密网支架

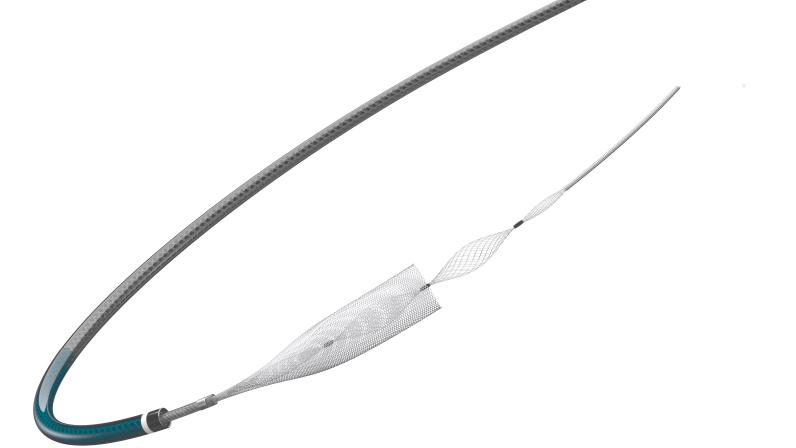

暖阳医疗的YonFlow密网支架采用独创的支架近端锁定可回收功能,可实现支架从微导管100%释放后仍能回收至微导管,同时输送系统支架近端/远端还带有定位标记点,能帮助医生在术中重新释放和精确定位。反复调整支架释放位置直至最合适处,提升手术精准度和效果,增加手术的成功率。

2.2 艾柯的Lattice密网支架

艾柯医疗的Lattice密网支架采用金属丝编织的机械球囊代替输送导丝,以支架内部机械球囊的膨胀帮助FD更好扩张,极大改进贴壁性能,串联的球囊显影标志可以帮助支架精确定位,球囊的膨胀短缩使输送导丝头端稳定,避免其他FD释放时输送导丝向远端移位带来的风险。

03.

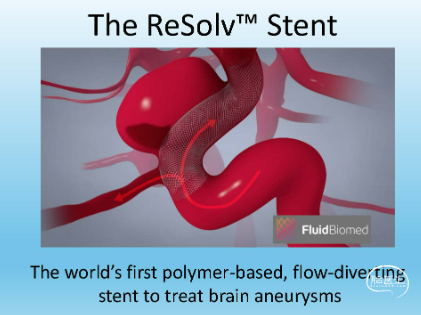

可吸收血流导向装置

加拿大医疗器械公司Fluid Biomed于2023年启动了可吸收支架(Resolv Stent)的临床试验入组,该支架采用聚乳酸+铂金丝设计。这类装置可在完成血流引导和动脉瘤封闭功能后被人体安全吸收,避免传统永久性装置可能引发的长期并发症。其主要优势包括:降低血栓形成风险,减少慢性炎症和内膜增生,降低侧支血管闭塞可能性,恢复生理血管舒缩功能。2024年12月,Fluid Biomed宣布完成了2700万美元的A轮融资,显示业界对可吸收密网支架的前景看好,有可能代表下一代密网支架的发展趋势。

满足临床技术要求的可吸收FD是动脉瘤治疗的未来方向,但目前可用的可降解材料无法实现现有传统FD的弹性释放及贴壁的良好性能,国外研发的部分可吸收FD是一种小步快走式的创新,其临床价值还有待临床实践验证。

04.

小外径密网支架

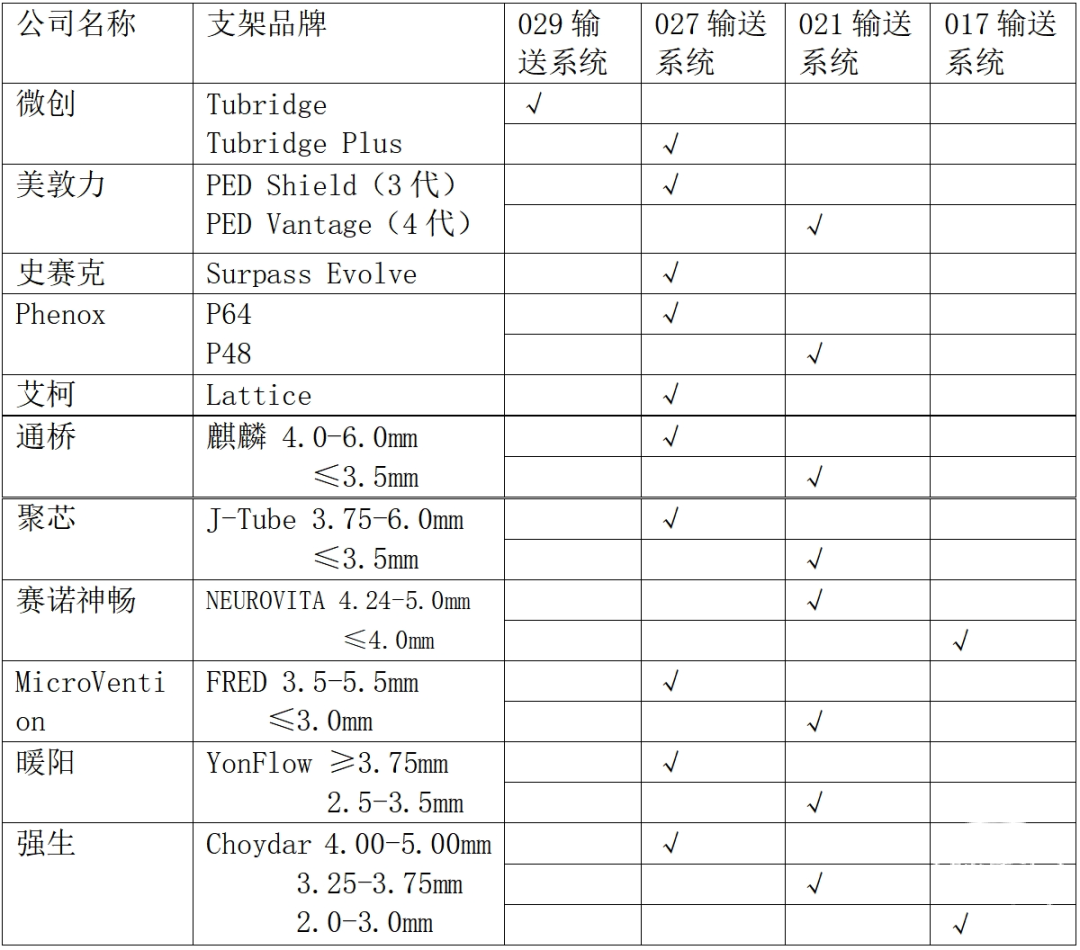

目前大部分密网支架输送系统为0.027in,鉴于脑血管走行迂曲的特性,针对更远更迂曲更细载瘤血管动脉瘤的治疗需求,密网支架发展趋势转向小型化。更小的输送系统对支架材料、结构设计和工艺技术提出了更高的要求。国内神经介入器械厂家在这一领域积极探索,除推出了多款兼容021输送系统的FD,更有可兼容017系统微导管的低外径FD,值得期待。

4.1 畅医达(Choydar)

Choydar是国内目前已上市的密网支架中,首个可兼容017系统微导管(部分尺寸)释放的密网支架。支架头端封闭结构减少对血管壁的损伤,喇叭口形状设计能让支架更好贴壁。支架直径2.0-6.5mm,长度10-55mm,不同规格能对应017、021、027和033四种不同微导管输送。

4.2 赛诺神畅(NEUROVITA)

赛诺神畅研发的NEUROVITA密网支架同样也采用了兼容017系统微导管(4mm以下尺寸)的设计,目前处于注册申报阶段,还未正式上市。

下表是目前市面上常见密网支架的输送系统大小总结:

05.

总结

随着材料和设计的不断改进,密网支架的使用效率和手术成功率将持续提高,并发症发生率不断降低,临床疗效也将不断提升。未来几年,血流导向装置的应用范围有望进一步扩大。

编写团队简介

杨新健

首都医科大学附属北京天坛医院

医学博士,主任医师,教授,博士研究生导师。北京天坛医院和北京市神经外科研究所,神经外科中心副主任,神经外科脑血管病三病区主任。中国医师协会神经介入分会出血疾病治疗组主任委员,中国医师协会神经外科分会神经介入专业委员会副主任委员。介入治疗颅内动脉瘤、血管畸形、颈动脉海绵窦瘘、硬脑膜动静脉瘘和缺血性脑血管病有丰富经验。特别是复杂颅内动脉瘤和颅内夹层动脉瘤的介入治疗,造诣较深,牵头完成相关的共识和指南。科研方面,专注于脑血管病的血流动力学、高分辨影像研究,发病机理的等方向的研究,承担多项国家和省部级科学基金,在SCI收录的国际期刊发表论文50余篇。近年来有在介入诊疗相关产品的国产化研究中,有多项发明专利,其中两个产品实现科研落地转化。入选“北京市卫生局高级技术人才”。2016年入选科技部创新人才推进计划-重点领域创新团队;2017入选年国家“万人计划”科技创新领军人才;2022年入选北京市登峰人才培养计划。

张义森

首都医科大学附属北京天坛医院

首都医科大学附属北京天坛医院神经外科,医学博士,硕士研究生导师,副主任医师,副教授。北京神经科学学会神经介入分会副主任委员,北京脑血管病防治协会委员。擅长颅内动脉瘤、脑血管畸形、硬脑膜动静脉瘘以及脑动脉狭窄的介入治疗。主持国家自然科学基金项目1项,北京市首发科研基金项目1项。执笔行业共识2项:《颅内动脉夹层的影像学诊断中国专家共识》和《颅内夹层动脉瘤的血管内治疗中国专家共识》。美国期刊《Frontiers in Neurology》客座主编。以第一作者及通讯作者在JACC: Cardiovascular Imaging、Journal of Neurosurgery等杂志发表SCI论文20余篇,累计影响因子80余分。

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。