今天为大家分享的是,由中山大学肿瘤防治中心柯超教授团队带来的内镜经鼻-翼突三叉神经鞘瘤切除术,欢迎阅读、分享!

患者1

男性,32岁,因“体检发现左侧鞍旁占位1月”入院。

患者1月前体检发现左鞍旁占位,无头痛、头晕、面部麻木、视物重影、视物模糊等不适。既往体健。

入院查体:双侧瞳孔等大、对光反射灵敏,眼睑及眼球运动正常,视力视野正常。

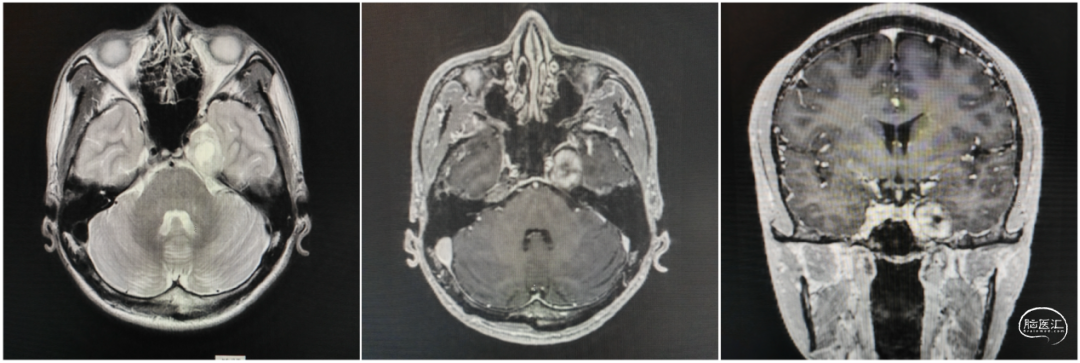

辅助检查:颅脑MRI:左侧Meckel腔可见一类圆形占位性病变,边界尚清,大小约26mm×19mm,T2WI呈高信号,T1WI呈稍低及低信号,T2压脂呈高信号,DWI呈等信号,增强扫描可见明显不均匀强化,内见无强化区,病灶向内紧贴海绵窦,向外推压左侧颞叶,考虑神经鞘瘤可能性大。

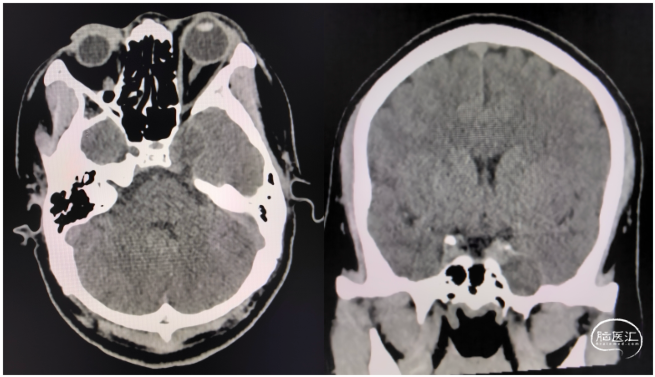

术后CT

诊疗过程:根据肿瘤部位及生长方式可选择开颅经硬膜下或者硬膜外入路,但是需要广泛的剥离颅底硬脑膜或者牵拉脑组织,损伤较大;内镜经鼻切除侧颅底肿瘤的技术已经逐渐成熟,故选择内镜下经鼻-翼突肿瘤切除术。术中全切肿瘤,肿瘤切除与后颅窝相通出现脑脊液漏,以人工硬脑膜、自体阔筋膜及鼻中隔粘膜瓣修补脑脊液漏。术后予腰大池引流、抗生素预防感染、神经营养等治疗,于术后11天康复出院。出院时患者无明显不适、腰大池引流管已拔除,查体体温正常,双侧瞳孔等大、对光反射灵敏,眼睑及眼球运动正常,视力视野正常。病理确诊为神经鞘瘤。

患者2

男性,35岁,因“头晕伴左侧面部麻木半年”入院。

患者2024年9月熬夜后出现头晕伴恶心,无呕吐。2024-09-14颅脑MR平扫+增强:左侧中颅窝蝶鞍旁肿物见一团块状肿物影,大小约为12mmx25mm,考虑神经鞘瘤可能。2024年10月开始出现左侧面部麻木,无视物重影。2025-03-17颅脑MR平扫+增强:左侧中颅窝蝶鞍旁肿物大小约为21mmx26mm,考虑神经鞘瘤可能,较前稍增大。既往体健。

入院查体:左侧面部感觉减退。双侧瞳孔等大、对光反射灵敏,眼睑及眼球运动正常,视力视野正常。

辅助检查:

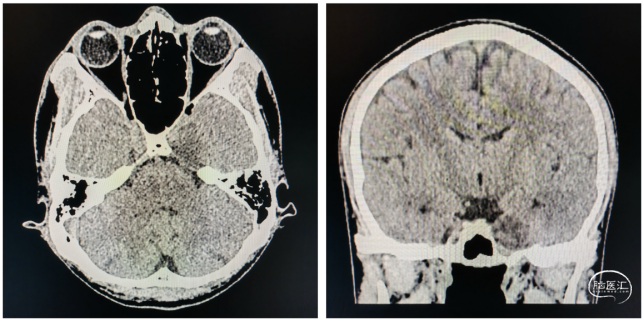

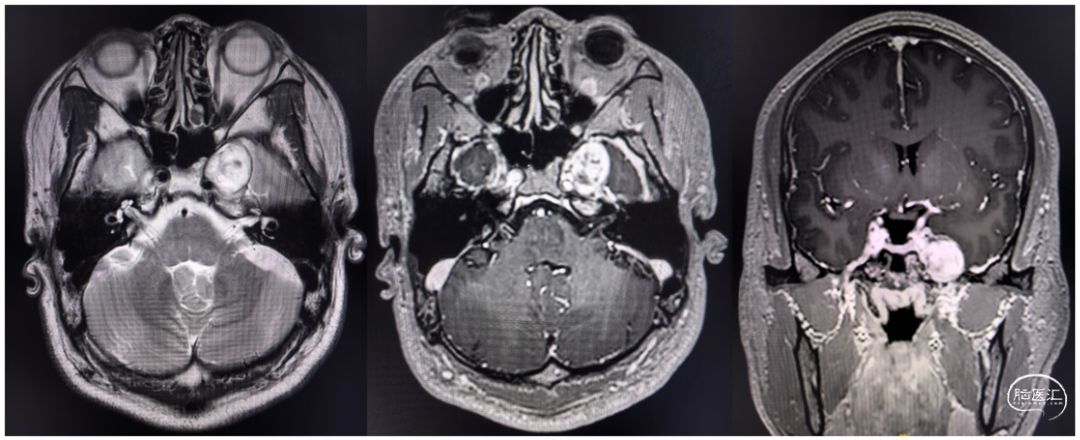

2024-09-14颅脑MR平扫+增强:左侧中颅窝蝶鞍旁见一团块状肿物影,大小约为12mmx25mm,边界清楚,边缘光整,其内信号稍欠均匀,T1WI呈低信号影,内见少许斑点状等信号,T2WI呈高信号影,内见斑片状稍低信号,T2-FLAIR呈混杂高信号,DWI呈低信号,其周围见环形脑脊液信号包绕,邻近脑实质呈受压改变,增强后肿物明显强化,强化稍欠均匀,内见少许低信号坏死,邻近脑膜与病灶分界不清。检查诊断:左侧中颅窝蝶鞍旁肿物考虑神经鞘瘤可能。

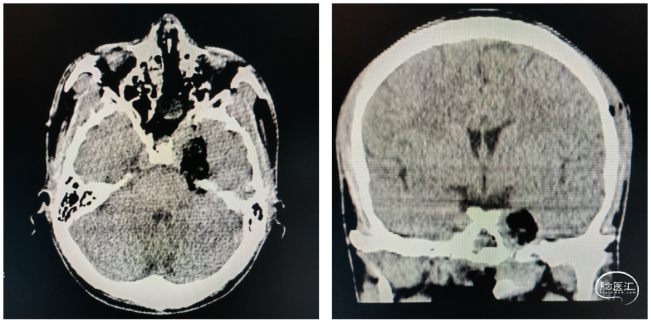

2025-03-17颅脑MR平扫+增强:左侧中颅窝蝶鞍旁见一团块状肿物影,大小约为21mmx26mm,边界清楚,边缘光整,其内信号稍欠均匀,TIWI星低信号影,内见少许斑点状等信号,T2WI呈高信号影,内见斑片状稍低信号,T2-FLAIR呈混杂高信号,DWI呈低信号,其周围见环形脑脊液信号包绕,邻近脑实质呈受压改变,增强后肿物明显强化,强化欠均匀,内见少许低信号坏死,邻近脑膜明显强化并与病灶分界不清,左侧颈内动脉海绵窦段未见受侵,与肿物分界尚清未见包绕,未见狭窄,考虑神经鞘瘤可能。

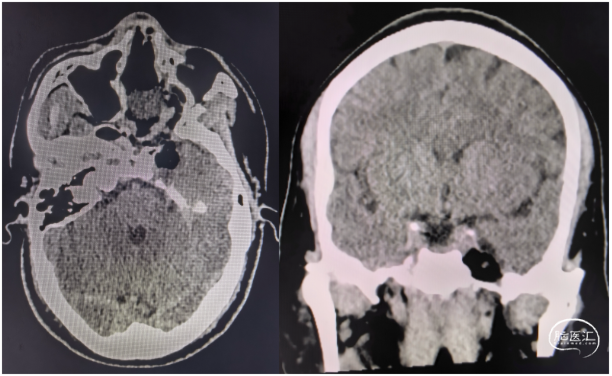

术前MR

术前CT

术后CT

诊疗过程:本例在内镜下经鼻-翼突入路切除肿瘤,术中全切肿瘤,肿瘤切除后未见脑脊液漏。术后予抗生素预防感染、神经营养等治疗,于术后7天康复出院。出院时患者左侧面部麻木大致同术前,体温正常,双侧瞳孔等大、对光反射灵敏,眼睑及眼球运动正常,视力视野正常。病理确诊为神经鞘瘤。

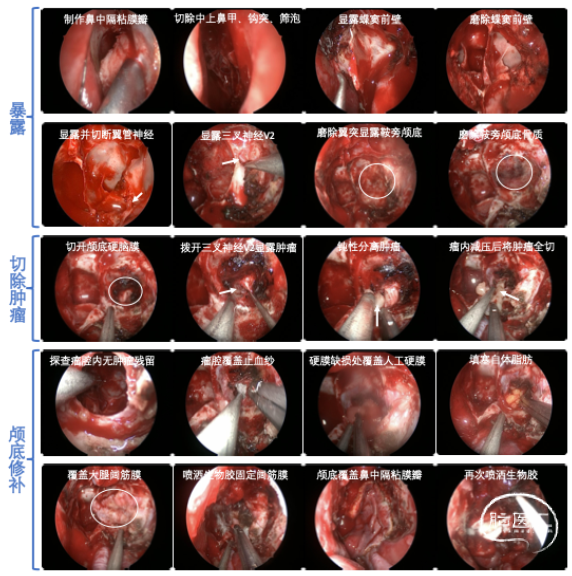

手术经过、术中出现情况及处理(以患者1为例):

1

暴露:制作右侧(对侧)鼻中隔带蒂粘膜瓣。切除左侧中、上鼻甲、钩突及筛泡,打开蝶窦前壁显露鞍底;去除部分左侧腭骨显露翼突至上颌神经,部分蝶窦发达病例可见翼管神经,可予以保护;沿着翼管神经向下磨除定位颈内动脉破裂孔段;磨除翼突显露左侧鞍旁颅底;磨除左侧鞍旁颅底骨质。

2

切除肿瘤:少数病例在硬脑膜切开时仍可见静脉出血,注射流体明胶可有效压迫止血;硬脑膜切开后需辨认肿瘤与神经的关系,第一例V2被肿瘤推挤到腹侧,需要分离神经与肿瘤粘连,推开神经后再切除肿瘤;肿瘤切除采用常规的先瘤内减压,然后分离肿瘤包膜的方法分块切除;肿瘤向后颅窝生长或者推挤时,在切除肿瘤后需要注意脑脊液漏修补。

3

颅底修补:瘤腔注射流体明胶覆盖止血纱止血后,颅底硬脑膜缺损覆盖免缝合可吸收人工硬脑膜(天义福)并填塞大腿自体脂肪;硬脑膜外覆盖大腿阔筋膜并喷洒生物胶固定;左侧鼻中隔带蒂粘膜瓣覆盖颅底术区并喷洒生物胶固定。

讨论

内镜经鼻-翼突入路手术可经鼻腔自然通道,通过对翼突及其周围结构的处理,到达颅底、翼腭窝等深部解剖区域,进行病变切除、减压等操作的手术方式。随着鼻内镜技术的不断发展和对颅底解剖结构的深入认识,该手术入路逐渐兴起并不断完善。早期主要用于处理一些较为简单的鼻腔、鼻窦病变,后来随着器械和技术的进步,逐渐应用于颅底和翼腭窝等复杂区域的手术。

手术适应证

颅底肿瘤:如起源于颅底的脊索瘤、软骨肉瘤、脑膜瘤等,尤其是位于中颅底、斜坡、翼突内侧等区域的肿瘤。

翼腭窝病变:包括翼腭窝内的神经鞘瘤、血管纤维瘤、囊肿等。

鼻腔鼻窦恶性肿瘤侵犯翼突及颅底:当鼻腔、鼻窦的恶性肿瘤,如腺样囊性癌、鳞癌等侵犯到翼突及颅底区域时,可采用此入路进行肿瘤的广泛切除。

某些血管性疾病:如累及翼腭窝或颅底的血管畸形等,可通过此入路进行手术治疗或辅助血管栓塞等操作。

手术禁忌证

严重的鼻腔鼻窦急性感染:此时手术可能导致感染扩散,引起颅内感染等严重并发症。

严重的全身性疾病:如严重的心肺功能不全、肝肾功能衰竭、凝血功能障碍等,无法耐受手术。

病变广泛侵犯且无法通过该入路完全切除:例如病变已经广泛转移或与重要血管、神经等结构紧密粘连,手术风险极高且难以达到治疗目的。

存在未控制的高血压、糖尿病等基础疾病:可能增加手术风险及术后并发症的发生率,如出血、感染等,需在病情控制稳定后再考虑手术。

专家简介

柯超 副主任医师

● 中山大学肿瘤防治中心神经外科主诊教授,副主任医师,博士生导师,第九届“羊城好医生”

● 熟练运用显微镜和内镜技术切除复杂颅脑肿瘤(脑膜瘤、垂体瘤、听神经瘤、胶质瘤、颅咽管瘤等),在颅底肿瘤显微及内镜手术方面积累了丰富的经验,年均主刀完成手术约200台次

● 主持国家自然科学基金及广东省自然科学基金面上项目等3项科研项目,以第一或通讯作者在 Neuro-Oncology等期刊发表论SCI论文10余篇

● 主要学术任职为中国医师协会脑胶质瘤专业委员会手术及相关技术专业委员会委员,中国抗癌协会神经肿瘤专业委员会脑脊膜瘤学组委员,中国医疗保健国际交流促进会神经外科分会青年委员,广东省医师协会神经外科医师分会青年医师专业组委员,广东省医学会老年医学分会老年免疫学组委员,广东省中西医结合学会神经肿瘤专业委员会委员

段昊 副主任医师

● 中山大学肿瘤防治中心神经外科,副主任医师,硕士生导师

● 主持国家自然科学基金、广东省青年基金等,以第一/共同第一作者在《Nature Communications》《Genome Medicine》《中华医学杂志(英文版)》等国内外学术期刊发表论文20余篇,授权发明与实用新型专利6项,多次在美国及欧洲神经肿瘤会议学术报告

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。