本次「精选编译」由哈尔滨医科大学附属第一医院史怀璋教授团队姚金彪医师编译,为大家带来《蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的血管内治疗——日本神经血管内治疗登记研究(JR-NET)4的结果》,欢迎大家阅读分享!

——摘自文章章节

【REF: Hisayuki Hosoo, et al. Interv Neuroradiol. 2025 Mar 2:15910199251323003. doi: 10.1177/15910199251323003】

本研究为多中心回顾性研究,分析了JR-NET4中登记的SAH后脑血管痉挛患者接受介入治疗的病例。比较了PTA与IA-vasodilator的术后疗效及并发症情况,并评估了与影像学及症状改善相关的因素。

在纳入的1549例接受介入治疗的脑血管痉挛患者中,83.5%接受了IA-vasodilator治疗,16.5%接受了PTA治疗。术后影像学改善率为97.0%,症状改善率为50.1%。总体并发症发生率为1.6%。PTA与IA-vasodilator在总体并发症发生率方面无显著差异,但PTA组的出血性并发症发生率显著更高。较短的症状发作至治疗时间间隔及围手术期无并发症与影像学及神经功能改善相关。此外,局部麻醉及既往接受破裂动脉瘤血管内栓塞治疗的患者,神经功能改善更为显著。

表1. 手术特点和治疗细节及结果。

表2. 治疗后影像学改善的相关因素分析。

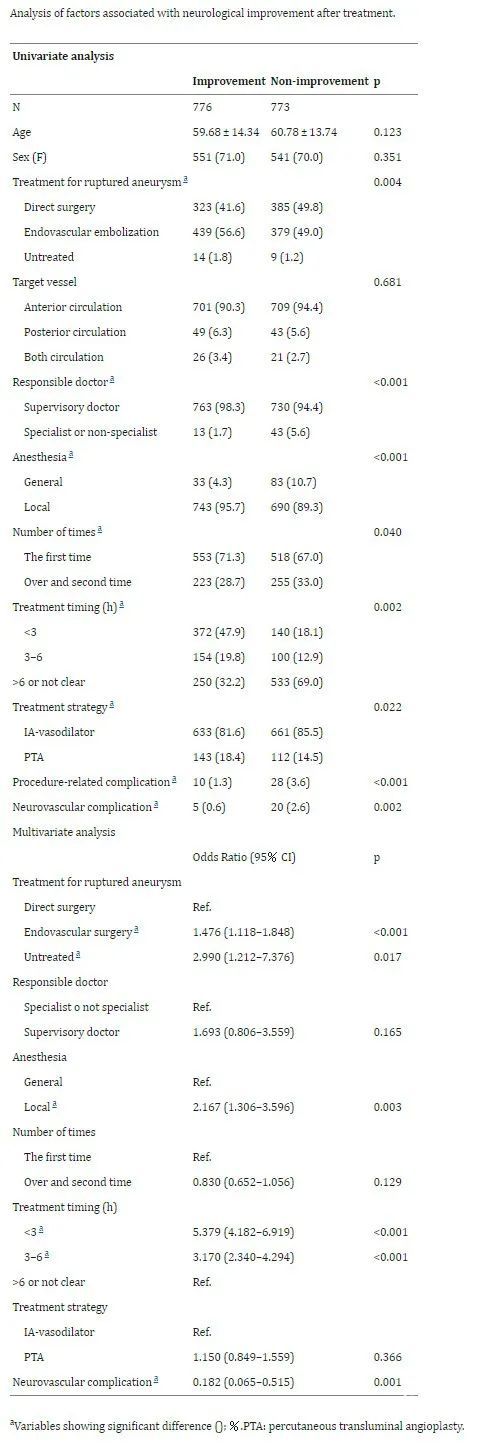

表3. 与治疗后神经功能改善相关的因素分析。

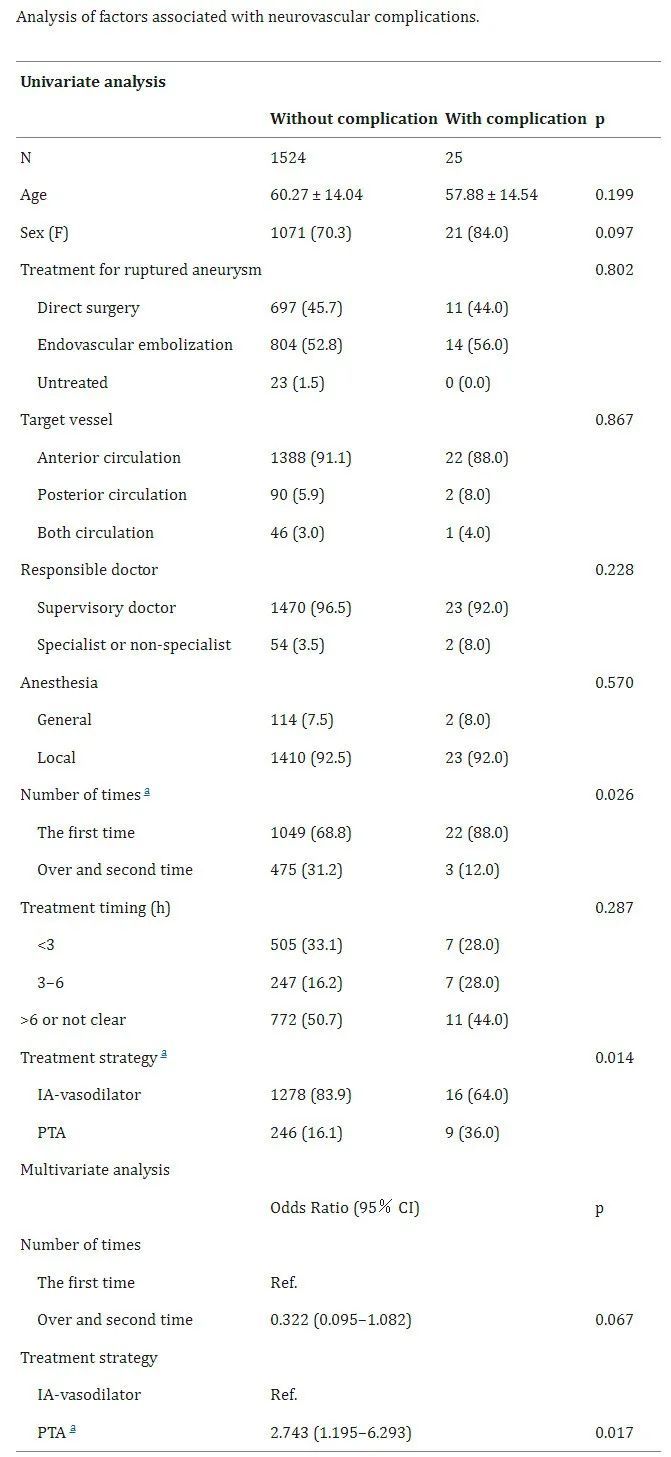

表4. 神经血管并发症相关因素分析。

扫描下面二维码,阅读完整内容

组 稿

张颖影 副主任医师

复旦大学附属中山医院

编 译

姚金彪 医师

哈尔滨医科大学附属第一医院史怀璋教授团队

审 校

吴培 副主任医师

哈尔滨医科大学附属第一医院

终 审

许奕 教授

海军军医大学第一附属医院

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。