![]()

未来已来:CACA指南开启Vorasidenib靶向治疗脑胶质瘤新篇章

![]()

脑医汇-神外资讯:在本届大会上,《中国抗癌协会脑胶质瘤整合诊疗指南(2024版)》正式发布,作为此次指南的主编,您能否向我们简要阐述一下新版指南中的主要更新内容?

马文斌教授:

中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会发布的《胶质瘤整合诊疗指南》第一版于2021年在樊代明院士的指导下,由江涛院士担任主编,联合众多神经肿瘤领域的专家共同完成。至2024年,该指南的第二版更新工作由江涛院士与我共同担任主编。在此过程中,编写团队得到了极大的支持,特别是张伟教授、王樑教授、王裕教授三位组长,他们带领近20位编写专家,广泛查阅了国际与国内文献,依据循证医学原则,对指南进行了详尽的修订。此外,我们还纳入了马杰主任团队所制定的儿童低级别与高级别胶质瘤的中国指南,进一步丰富了内容。

本版指南新增了约30%的国内参考文献。中国指南以其快速更新、广泛的文献涵盖和深入的讨论范围而著称。我们鼓励国内学者积极引用并应用本指南。最新版指南中,我们引入了包括免疫治疗和靶向治疗在内的最新国际研究成果,以及我国自身的研究成果。

![]()

脑医汇-神外资讯:本届大会上,《中国抗癌协会脑胶质瘤整合诊疗指南》(2024版)隆重发布,请您为我们简要介绍指南更新的背景和主要目的?

![]()

脑医汇-神外资讯:美国FDA近期批准了IDH1/2双重靶向抑制剂Vorasidenib上市,用于12岁及以上儿童和成人伴IDH1或IDH2突变的,2级少突胶质细胞瘤和星形细胞瘤经活检或手术后的治疗。请问,您对这项新药的获批如何评价?

马文斌教授:

![]()

脑医汇-神外资讯:请问新版指南在哪些方面进行了重要更新?

牟永告教授:

![]()

INDIGO关键研究数据更新

![]()

研究目的:

![]()

INDIGO研究(NCT04164901)[2]是一项全球多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期研究[2],在患有异柠檬酸脱氢酶1和2基因突变(mIDH1/2)的残留或复发性2级少突胶质细胞瘤或星形细胞瘤且仅接受过手术治疗的患者中,比较Vorasidenib与安慰剂的疗效。

![]()

根据2024年第29届神经肿瘤学会年会SNO公布的INDIGO研究最新结果[3]:

![]()

● 数据截止至2023年3月7日,中位随访20.1个月,Vorasidenib治疗组患者中位无进展生存期PFS未达到(95%CI:22.1-未达到),安慰剂组患者中位PFS为11.4个月(95%CI:11.1-13.9),治疗组患者疾病进展或死亡风险显著降低达65%,HR=0.35(95%CI:0.25-0.49, P=0.00000000013)。

● 长期随访数据显示,无论患者治疗前脑胶质瘤体积大小如何(≤2.98cm³、2.98-22cm³、>22cm³),Vorasidenib治疗均可显著提升患者PFS。

● 无论患者治疗前脑胶质瘤肿瘤增长速率TGR如何(直径增长<4mm/年、直径≥4mm至<8mm/年、直径增长≥8mm/年患者过少,暂未做统计分析),Vorasidenib治疗均可显著提升患者PFS。

● Vorasidenib组患者的中位至下一次干预时间(TTNI)未达到(95%CI:未达到-未达到),安慰剂组TTNI为20.1个月(95%CI:17.5-27.1),HR=0.25(95%CI:0.16-0.40,P=0.00000000048)。

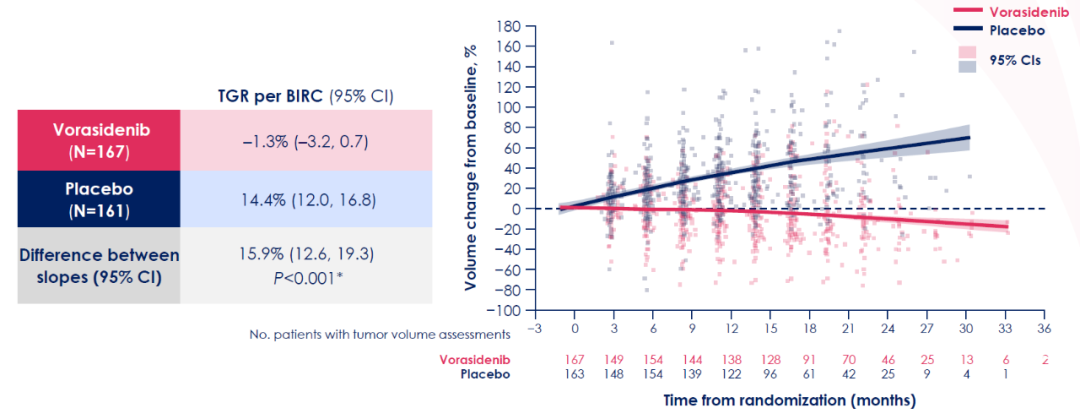

● Vorasidenib组患者治疗前肿瘤增长速率 (TGR)为13.4%(95%CI:10.5~16.4),治疗后TGR为-3.2%(95%CI:-4.8~-1.7),TGR显著下降达1.3%(95%CI:-3.2~-0.7);安慰剂组患者治疗前TGR为19.7%(95%CI:16.4~23.1),治疗后TGR为11.1%(95%CI:9.2~13.1), 肿瘤生长率持续增加14.4%(95%CI:12.0~16.8),P<0.001。

● Voresidenib治疗组患者整体年度癫痫发生率更低,治疗组患者癫痫年平均发生18.2次/人,安慰剂组患者癫痫年平均发生51.2次/人。

● Vorasidenib药物安全性整体可控,与既往报告的安全性数据[2]一致:接受Vorasidenib治疗的患者出现≥3级不良事件整体发生率较低,主要常见的不良事件包括:丙氨酸氨基转移酶升高(10.2% vs. 1.2%)、天门冬氨酸氨基转移酶升高(4.8% vs. 0),因治疗相关不良事件导致减量、停药或退出研究的患者比较均较低,无不良事件导致患者死亡。

![]()

![]()

专家简介

马文斌 教授

中国医学科学院北京协和医院

● 主任医师,教授,博士生导师

● 中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会前任主任委员;中国药促会脑神经药物专业委员会副主任委员;北京医学奖励基金会脑转移瘤专委会主任委员;中国脑转移瘤协作组副组长;中国脑胶质瘤协作组第三任组长

● 擅长开展恶性脑肿瘤的综合治疗和全病程管理,对恶性胶质瘤及脑转移瘤的手术、化疗、分子靶向治疗、耐药复发及基因治疗研究等有较深入的研究;在微创神经外科领域,开展影像引导下-术中电生理检测下-唤醒麻醉下重要皮层及白质纤维束功能区病变切除,并对多模式影像学融合(如PET/CT、fMRI、MRI、CT)神经导航有所心得

● 现任中华外科杂志通讯编委,中华神经外科杂志及中国神经精神疾病杂志审稿专家

● 目前开展恶性颅脑肿瘤十余项临床试验,惠及百余名患者。主持并结题多项国家自然科学基金课题。在《中华神经外科杂志》等核心期刊上发表10余篇,发表SCI文章150余篇。作为编者参与编写《脑肿瘤的化学治疗》、《神经外科诊疗常规》、《临床内分泌外科学》等,作为副主译参与翻译《神经外科手术学》,作为译者翻译《神经外科学》、《威廉姆斯内分泌学》等

牟永告 教授

中山大学肿瘤防治中心

● 神经外科主任、博士生导师、一级主任医师

● 中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会主任委员,CSCO神经系统肿瘤专家委员会主任委员,中国医师协会神经外科医师分会委员,广东医学会神经外科分会副主任委员,中国神经科学学会神经肿瘤分会副主任委员等

● 主持国家自然科学基金、广东省/广州市科技攻关重大项目等十余项科研项目。在Chinese Medical Journal,Nature Communications,Neuro-oncology等杂志发表学术成果多项。获实用新型专利16项,发明专利4项。获“国之名医-卓越建树”等称号

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。