手术亮点

1. 椎动脉起始部狭窄介入治疗时,与颈内动脉支架植入术同样面临着血栓形成、斑块脱落风险,因此在椎动脉内使用脑保护伞亦可降低此类事件的发生。

2. 在治疗椎动脉起始部狭窄段时,优先考虑使用含药物(紫杉醇)涂层的球囊扩张成形治疗,而不优先考虑支架植入,可为患者后续治疗减轻负担。

患者基本信息

患者:男性,71岁。

主诉:反复头晕伴行走不稳10天,加重1天。

现病史:

患者10天前无明显诱因下出现头晕,主要表现为持续性头昏沉不适,伴行走不稳,无明显肢体麻木无力,无恶心呕吐,未予以重视。

既往史:

术前影像学检查

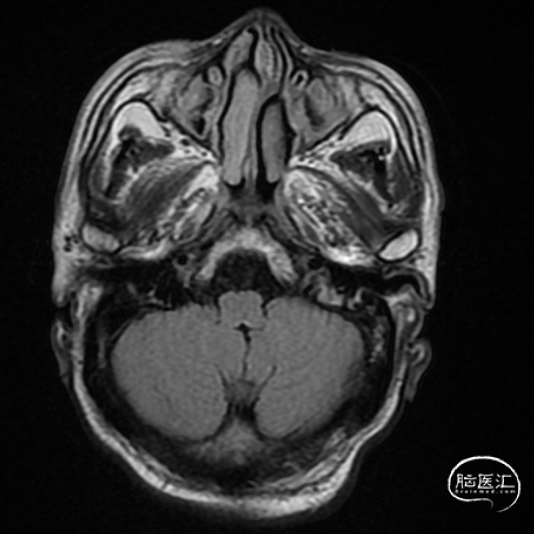

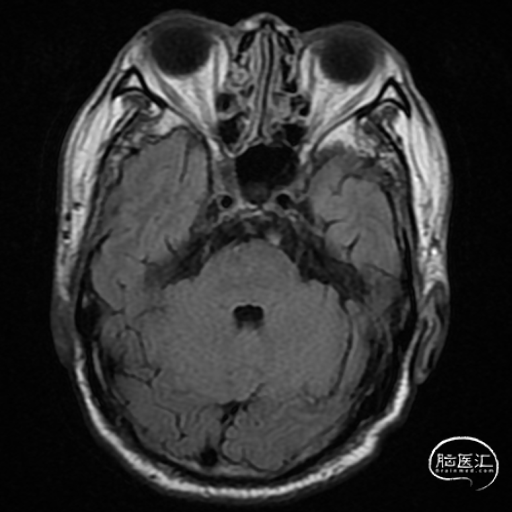

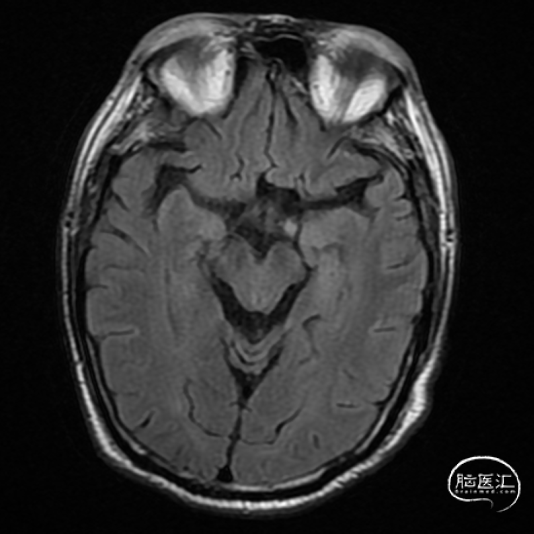

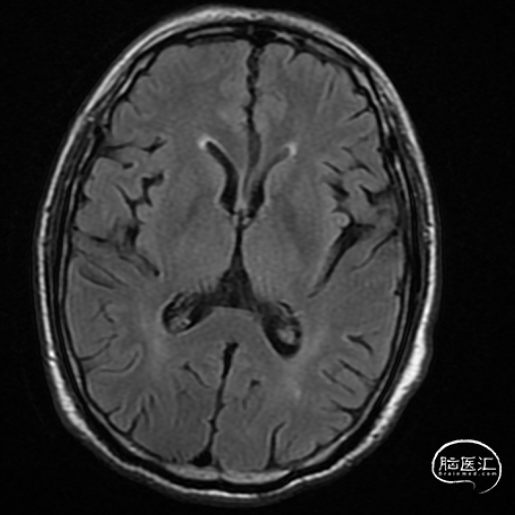

头颅核磁检查示颅内散发腔隙性梗死灶,未见明显新发梗死及出血表现。

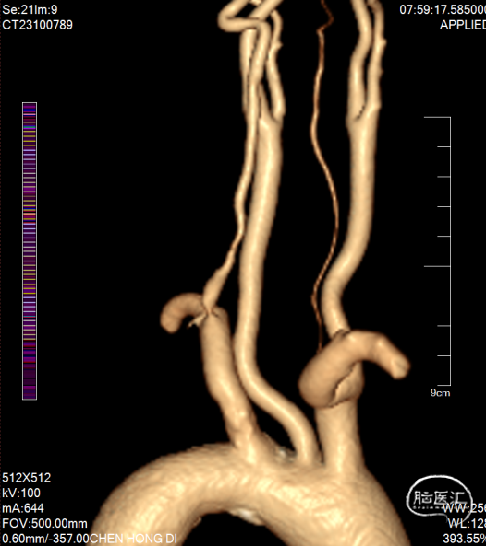

头颈部CTA示右侧椎动脉全程纤细近闭塞,左侧椎动脉为优势侧,起始部重度狭窄。

术中涉及介入器械选择

血管通路:

8F 股动脉血管鞘

5F PIG 110cm;5F MPE 125cm

6F Sailwire导引鞘

导丝:

0.035" 150cm泥鳅导丝

0.014" 315cm Workhorse保护伞导丝

保护伞:Emboshield Nav6保护伞

球囊:Acotec DCB 4mm*20mm

血管缝合器:ProGlide血管缝合器

手术过程

➤DSA造影

经5F单弯导管对椎动脉起始部造影显示:左侧椎动脉起始部重度狭窄95%以上,起始部上方局部重度狭窄80%以上。结合患者目前症状,符合椎动脉起始部球囊扩张成形治疗指征。

颅内造影显示:颅内段血管情况良好。

➤椎动脉植入保护伞

(1)在5F 125cm单弯导管+泥鳅导丝引导下将6F长鞘送至左侧锁骨下动脉内、椎动脉起始部;

(2)使用Nav6配套315cm Workhorse导丝,将头端塑形后超选通过椎动脉狭窄段。固定Workhorse导丝后将5mm Emboshield Nav6保护伞送至椎动脉。

(3)路图下小心释放保护伞。Nav6顺利打开,贴壁良好。固定导丝,撤出保护伞输送系统。

➤椎动脉狭窄段扩张

路图下,将4mm*20mm紫杉醇DCB送至狭窄段,明确球囊到位后缓慢扩张。维持压力3-5min后,缓慢回抽压力泵。

经长鞘手推造影剂冒烟显示:椎动脉起始部狭窄较前明显改善,遂决定将球囊送至上方狭窄段继续治疗。

2次扩张后造影显示:椎动脉起始部及上方狭窄较前明显减轻,未见明显血管夹层。遂保留导丝,撤出球囊。

➤回收保护伞

使用Nav6自带回收鞘回收保护伞。

造影显示:左侧椎动脉起始部及上方狭窄较前明显改善,血流速度较前增快。局部虽有夹层表现,但未影响血流,血管亦未见明显回缩,远端血管未见明显栓塞征象。遂缝合穿刺点结束手术。

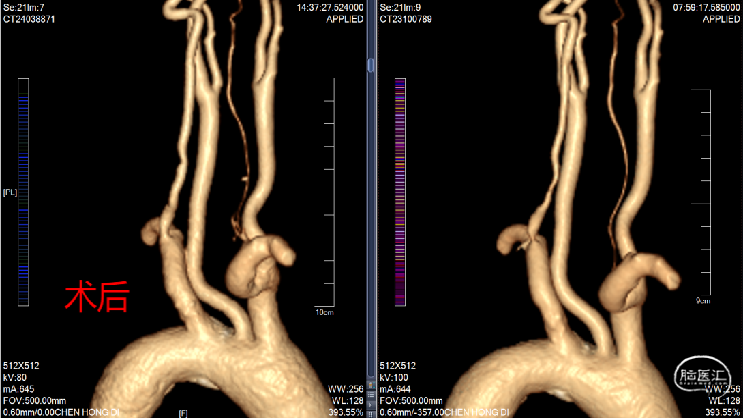

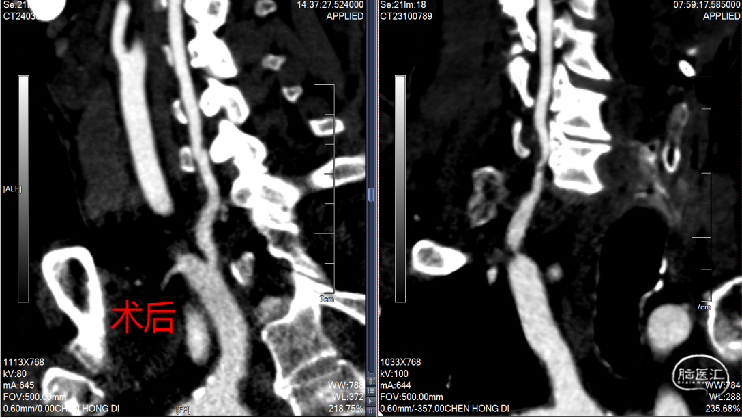

术后随访

2024年4月,患者于术后半年来院随访血管情况,行头颈部CTA检查示:患者椎动脉2处狭窄均较前明显改善,血管基本维持术中扩张效果,未见明显回缩表现。患者诉头晕症状基本消失。

1. 在颈内动脉起始部重度狭窄的球囊扩张和支架植入术中,有5%-10%的概率发生由斑块脱落、血栓形成导致的远端血管栓塞梗死风险,一旦发生则可能致残,而脑保护伞可有效降低术中栓塞概率。对于椎动脉起始部狭窄的治疗中,同样面临着类似的风险,根据我们的经验,在椎动脉球囊扩张及支架植入治疗时,使用抗栓塞远端保护装置同样可以减少此类不良事件的发生。

2.目前临床上对于椎动脉起始部狭窄治疗,主要采用支架成形术,然而支架再狭窄率问题一直没能得到解决,14个月及5年再狭窄率高达26%[1]及64%[2];椎动脉起始部支架植入时支架往往会留在锁骨下动脉内一段,这会导致以后患侧椎动脉颅内段或基底动脉病变需要治疗时,通过支架非常困难。因此我们优先考虑使用含药物涂层的球囊扩张成形治疗,根据我们的观察,单纯药物球扩治疗能够达到不亚于支架植入的扩张效果,且患者更能接受。若出现扩张效果不满意或术后远期出现再狭窄的情况时,可考虑再次行球囊扩张或支架植入治疗。

3.由于椎动脉起始部(尤其是右侧)超选较颈内动脉相对困难,血管直径更细,保护伞可能难以到位。且椎动脉支架植入后保护伞也难以回收,因此一直以来在椎动脉治疗时很少选择保护伞植入。但近年来,由于治疗方式的变化,药物球囊及药物支架在椎动脉的使用,增加了二次扩张掉栓及药粉掉落的风险。同时由于手术水平的提升,对于在椎动脉放置及回收保护伞也有了更多的应用经验。

Nav6保护伞有两种型号,在椎动脉治疗中我们通常选用5mm直径的保护伞,其适配的血管直径为2.5-4.8mm,符合椎动脉的血管直径。且Nav6搭配有三种专用的保护伞导丝可选择,根据不同血管条件能够更换合适的导丝进行超选。同时,Nav6与导丝完全分离,导丝的移动不会影响伞的位置,从而能更有效的保护血管内膜。在药物球囊扩张后,回收导管能够轻松进入椎动脉内,减少血管痉挛及损伤血管壁事件的发生。

刘建

徐州市第一人民医院

张栋

徐州市第一人民医院

住院医师,神经病学专业

硕士学历,毕业于徐州医科大学

发表SCI论文数篇

目前从事神经血管介入工作

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。