来自波士顿大学的研究团队针对中风后行走缓慢问题,提出了一种将 InTandem 自主神经康复系统作为解决这些护理差距的有前途的解决方案。这项多中心、前瞻性、干预性、2组随机对照试验评估了自主神经康复系统(InTandemTM系列)的安全性和有效性。该系统旨在使用听觉运动夹带来改善卒中后行走。87 人被随机分配到为期 5 周的 InTandem 或主动控制步行干预(即没有 InTandem 的步行)。主要终点是步行速度的变化,通过每 5 周干预前后的 10 米步行测试来衡量,以及安全性,以不良事件 (AE) 的频率来衡量。还比较了临床反应率。该试验验证InTandem自主提供的听觉运动干预在改善中风慢性期的行走方面是安全有效的。相关成果发表在《nature communications》上。

研究背景

中风后的残疾是一个重要的公共卫生问题。缺乏有效的康复疗法导致卒中仍然是长期残疾的主要原因。根据美国心脏协会的数据,中风的医疗相关费用估计为 500 亿美元,预计到 2035 年将增加一倍以上。中风的个人和社会负担需要解决现有的护理差距。

缓慢行走与高跌倒风险、合并症增加和生活质量下降有关,需有效改善卒中后慢性偏瘫患者步行速度的干预措施;然而,与卒中后步行康复同时存在并导致其疗效有限的额外护理差距是获得熟练干预措施的机会有限。在时间、育儿、工作责任和获得可靠交通工具方面的差异。通常使行动不便的社区居民无法从事长期健康所需的康复治疗。总之,治疗效果和可及性方面的护理差距需要推进干预措施,以便在护理环境中(包括家庭和社区)提供安全有效的步行康复。

研究概述

基于功能化导电聚合物的设计,研究团队设计了功能化聚苯胺基时序黏附水凝胶贴片。它可以实现心脏的同步机械生理监测和电耦合治疗,并牢固附着在心脏表面监测心脏的机械运动和电活动。

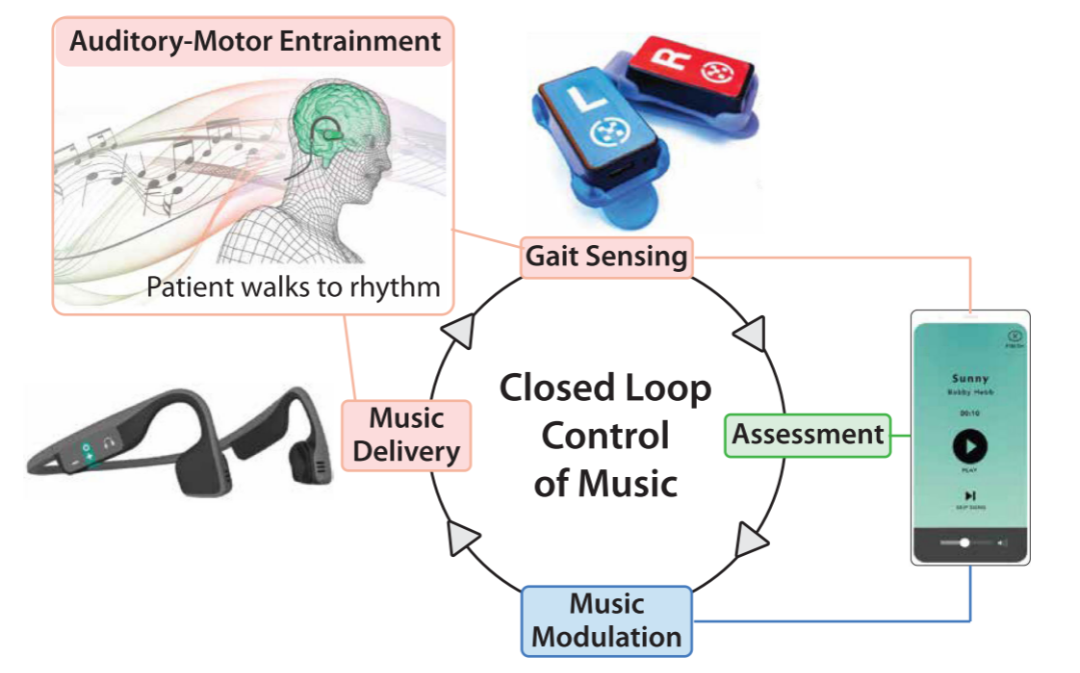

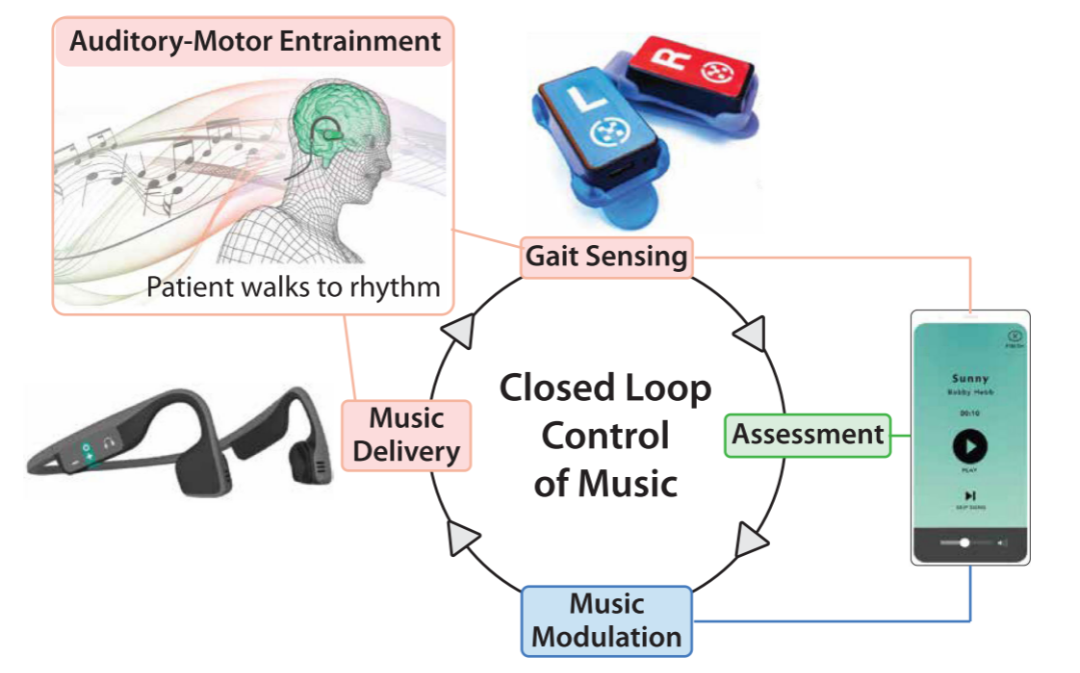

我们将 InTandem 自主神经康复系统作为解决这些护理差距的有前途的解决方案。InTandem旨在通过自主应用有节奏的听觉刺激原理来改善中风恢复慢性阶段个体的行走。该系统的主要作用机制是听觉运动夹带,这是一种神经介导的过程,运动运动的时间与有节奏的听觉刺激(例如,具有强烈节拍的音乐)的时间不由自主地同步。运动和听觉节律之间的非自愿同步使 InTandem 能够通过调整听觉节律的元素(如节奏和节拍显著性)自主提供渐进式干预。值得注意的是,通过将实时步态传感与闭环音乐控制算法相结合,基于节奏的干预可根据每个用户的独特步态模式进行个性化设置,无需临床医生和用户输入即可在干预期间和干预期间安全地提高步行速度。

InTandem由一个用预装的专有软件应用程序锁定的触摸屏设备、一个用于传递节奏性听觉刺激的耳机、两个穿鞋的惯性传感器和充电设备组成,如图1所示。为了产生个性化和渐进式干预,根据闭环控制算法做出的实时决策,将个性化音频提示嵌入到时移音乐中,这些算法不断评估惯性传感器收集的步态数据。对试验中使用的音乐进行筛选,以确保治疗适用性。这个过程确保了音乐满足节拍突出度和节奏的要求。更具体地说,InTandem系统中包含的音乐是干预的核心部分;并非每首音乐都适合目的。

使用InTandem研究原型进行的两项概念验证研究证明了其临床前景。第一项概念验证研究报告称,在一次干预后,步行速度有临床意义的提高。额外的疗程导致步行速度持续改善,三次疗程后观察到平均增加 0.12 ± 0.03 m/s。第二项概念验证研究报告称,颞步态不对称的多项测量中位数降低了 22% ± 10%,一次后步行的能量成本中位数降低了 9% ± 5%。这些发现表明步行的神经肌肉控制有所改善,这很重要,因为中风后个体的步态不仅缓慢,而且高度不对称和费力—与体力活动减少和长期健康状况恶化相关的因素。

在这项基础性先前工作的基础上,我们进行了一项多中心、前瞻性、干预性、2 组随机对照试验,以评估 InTandem 相对于治疗匹配的主动对照组的安全性和有效性。重要的是,尽管这项自主 InTandem 干预研究的主要结果是步行速度的提高,但 InTandem 的算法结合了对步态质量的实时评估,以确定何时适合进展。也就是说,InTandem在安全行走和快速行走之间取得平衡;干预的这一特征被认为是跌倒风险高的个体(例如患有慢性中风后偏瘫的个体)在自由生活环境中自主使用 InTandem 的关键因素。安全性被评估为不良事件 (AE) 的频率。通过检验以下假设来评估疗效:与主动对照组相比,InTandem 将导致步行速度的更大增加和更大比例的反应者。我们还检验了探索性假设,即个体化和渐进式干预将导致 5 周干预期间步行速度提高更快。

结果主要分为以下两个方面:

1)更快的步行速度和恢复速度

与治疗匹配的主动控制相比,InTandem系统提供的自主康复使训练后的步行速度明显更快。鉴于步行速度与健康、功能和生活质量之间的关系,成功实现试验的主要终点,即步行速度变化的组间差异,强调了 InTandem 系统提供的听觉运动干预在改善卒中后行走方面的潜力。至关重要的是,无论使用何种应答者分析,InTandem参与者成为应答者的可能性要高出三倍。

在为期五周的干预期间,InTandem参与者的步行速度改善速度也明显加快。主动控制干预需要 16 次试验才能产生 0.05 m/s 的平均步行速度变化,而 InTandem 每 6 次试验需要促进这种变化。干预组之间速度恢复率的差异有两个主要影响。一方面,在早期试验期间(即第 1 至 8 节),两种干预措施对步行速度的影响显示出快速分离。另一方面,在试验期的后半段(即第 9 至 16 节),没有证据表明两组的速度恢复都处于平台期。这表明,更长的干预期可能会产生更大的收益。

事实上,Boyne 等人最近的一项随机临床试验追踪了 12 周高强度与中等强度步行康复导致的慢性中风行走障碍患者的步行速度变化,报告称两个干预组之间的距离从 4 到 8 到 12 周的训练越来越明显。这些发现激发了对InTandem长期神经康复效果的进一步研究。将 Boyne 等人的研究结果与我们的研究结果进行比较表明,InTandem 可能比中等强度的有氧训练和高强度间歇训练更有效。在我们的时间变化分析中观察到的改进轨迹,如图2(c),可能表明InTandem有可能在更短的时间内产生比高强度间歇训练更大的收益。

2)步行速度更快,但不会以牺牲安全为代价

InTandem总体上是安全的,耐受性良好,与主动对照组报告的AE和SAE数量相同。此外,治疗中出现的跌倒次数较少(即InTandem组为2例,主动对照组为4例)。至关重要的是,应该注意的是,尽管在研究期间的大部分时间里,InTandem用户的步行速度明显更快,但观察到的不良事件数量相似(图2)。尽管这些结果挑战了人们普遍认为快速行走对中风后个体可能不安全的看法,但为了解决这一合理问题,自主 InTandem 干预结合了多层决策框架,以确定音乐节奏的进展何时合适。该决策过程中包含的步态质量实时评估被认为是一项关键的安全功能。通过将步态质量的持续评估整合到系统的决策过程中,未来在日常活动中部署用于有针对性的步行康复的 InTandem 干预对于中风后慢性步态障碍患者来说可能是安全的,并且耐受性良好。

总之,InTandem神经康复系统在改善中风后的行走方面是安全有效的。应用音乐的闭环控制来自主个性化和进展中风后步行康复有可能解决目前限制康复的未满足的疗效和可及性需求。虽然需要进一步研究以更好地了解在家庭环境中使用 InTandem 的可行性和康复潜力、理想的治疗时间、效果的持久性和医疗资源利用影响,但本研究的结果支持 InTandem 作为中风慢性期个体的有前途的治疗选择。

研究意义

中风后缓慢行走会降低健康和生活质量。这项多中心、前瞻性、干预性、2 臂随机对照试验 (NCT04121754) 评估了自主神经康复系统(InTandemTM系列) 旨在使用听觉运动夹带来改善卒中后行走。87 人被随机分配到为期 5 周的 InTandem 或主动控制步行干预(即没有 InTandem 的步行)。主要终点是步行速度的变化,通过每 5 周干预前后的 10 米步行测试来衡量,以及安全性,以不良事件 (AE) 的频率来衡量。还比较了临床反应率。该试验达到了主要终点。InTandem 的速度增加 2 倍(Δ:0.14 ± 0.03 m/s vs Δ:0.06 ± 0.02 m/s,F(1,49) = 6.58,p = 0.013),响应者增加 3 倍(40% vs 13%,χ2(1) ≥ 6.47,p = 0.01)和相似的安全性(两组经历相同数量的 AE)。InTandem自主提供的听觉运动干预在改善中风慢性期的行走方面是安全有效的。

![]()

专栏作者

杨艺 主任医师

首都医科大学附属北京天坛医院

主任医师,国家神经疾病医学中心脑机接口转化研究中心执行副主任。北京大学八年制医学博士,英国牛津大学Nuffield临床神经科学中心访问学者。北京脑科学与类脑研究中心青年学者,北京市科技新星。

聚焦于意识障碍疾病的系统诊断、预后预测和神经调控治疗,以及脑机接口新型技术的临床应用研究。2022年作为项目负责人获批“科技创新2030脑科学与类脑研究”青年项目“意识障碍的闭环神经调控治疗”。

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。