2024年2月19日,海军军医大学长海医院神经外科陈菊祥教授团队联合南方科技大学沈庆涛教授团队在国际顶刊PNAS杂志在线发表文章Dysregulated inter-mitochondrial crosstalk in glioblastoma cells gained by in situ cryo-electron tomography。该研究利用冷冻电子断层成像技术,在纳米尺度发现胶质母细胞瘤(GBM)患者细胞中存在多种线粒体互作模式,并首次揭示线粒体nanotunnel结构。此外,通过对这类线粒体结构特征的深度学习,可将GBM细胞、GBM干细胞与正常脑组织细胞进行区分。这一高分辨率的线粒体结构研究,为细胞水平的GBM诊断及治疗策略的制定提供了新的思路。

![]()

![]()

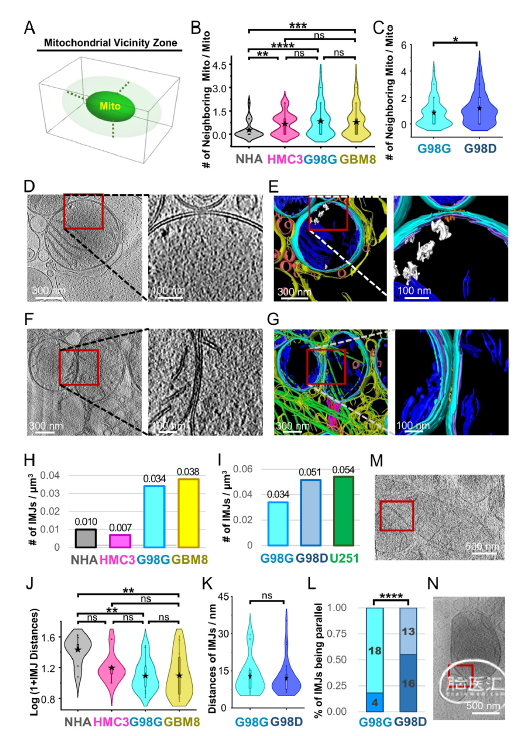

粒体紧密互作结构分析

GBM是神经系统最常见的原发性恶性肿瘤,当前的标准治疗包括手术切除、辅助放疗及化疗等综合治疗,但肿瘤对治疗具有明显抵抗,极快复发,患者总体中位生存期只有15个月左右,其5年生存率仅为5~8%,较号称“癌王”的胰腺癌(8~11%)还低。研究表明GBM表现出细胞层次结构,具有自我更新能力的胶质瘤干细胞(GSC)位于层次结构的顶端,其能维持肿瘤异质性、肿瘤生长和治疗抵抗,从而导致肿瘤复发。线粒体被称为细胞的“能量工厂“,在细胞代谢中起着至关重要的作用。肿瘤细胞的快速增殖需要依赖超常规的能量支持,大量证据表明线粒体功能失调和代谢重塑与肿瘤进展密切相关,因此,靶向肿瘤线粒体为近年来抗肿瘤治疗提供了新的思路。既往研究显示,与正常体细胞和肿瘤主体分裂细胞的线粒体代谢相比,肿瘤干细胞的线粒体代谢有着显著的不同,这类差异可能来源于线粒体超微结构上的变化,但目前仍缺乏相应的证据支持。因此,从微观层面解析GBM干细胞线粒体的结构对于肿瘤靶向治疗新方法的开发,具有至关重要的意义。

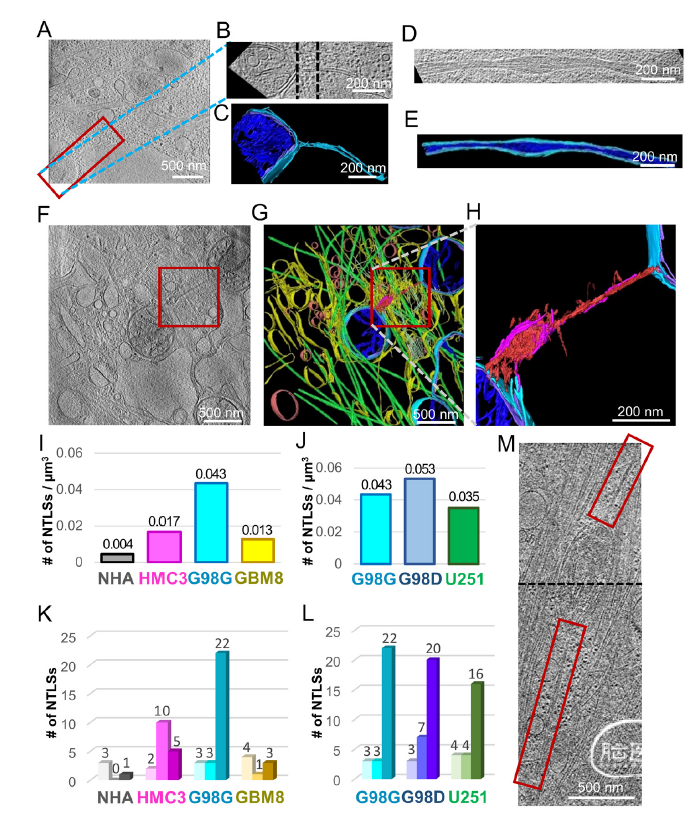

GBM细胞中微管依赖性的线粒体nanotunnel结构

2018年陈菊祥教授提出科学问题,“为什么即便胶质瘤手术全切除却始终原位复发?”针对该科学问题,与上海科技大学沈庆涛教授团队合作,利用冷冻电镜探索GBM线粒体微观结构异常是否与胶质瘤的原位复发相关,并提出线粒体结构与代谢功能紊乱及靶向治疗胶质瘤相关的研究思路。团队成员王洪祥副教授及同济大学施裕丰教授、复旦大学束敏峰教授等多个重点实验室联合,整合前期建立的临床大样本原代GBM细胞库、原代GBM干细胞库和小分子化合物库等,利用冷冻电镜、代谢组学等高新技术手段,集中于该方向精诚合作。该篇论文也是陈菊祥教授团队,继2022年《Advanced Science》(NNMT-DNMT1 Axis is Essential for Maintaining Cancer Cell Sensitivity to Oxidative Phosphorylation Inhibition)和2024年《Nature Communications》(Overcoming therapeutic resistance in oncolytic herpes virotherapy by targeting IGF2BP3-induced NETosis in malignant glioma)之后发表的第三篇相关重量级文章。

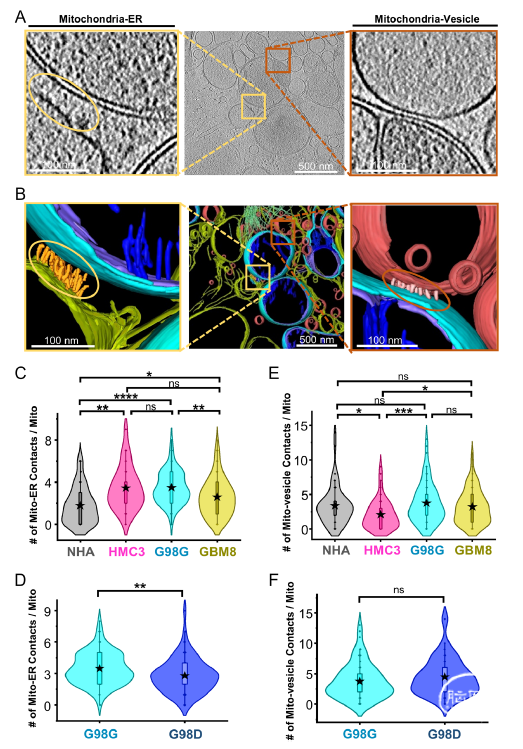

线粒体与其他细胞器间的互作模式

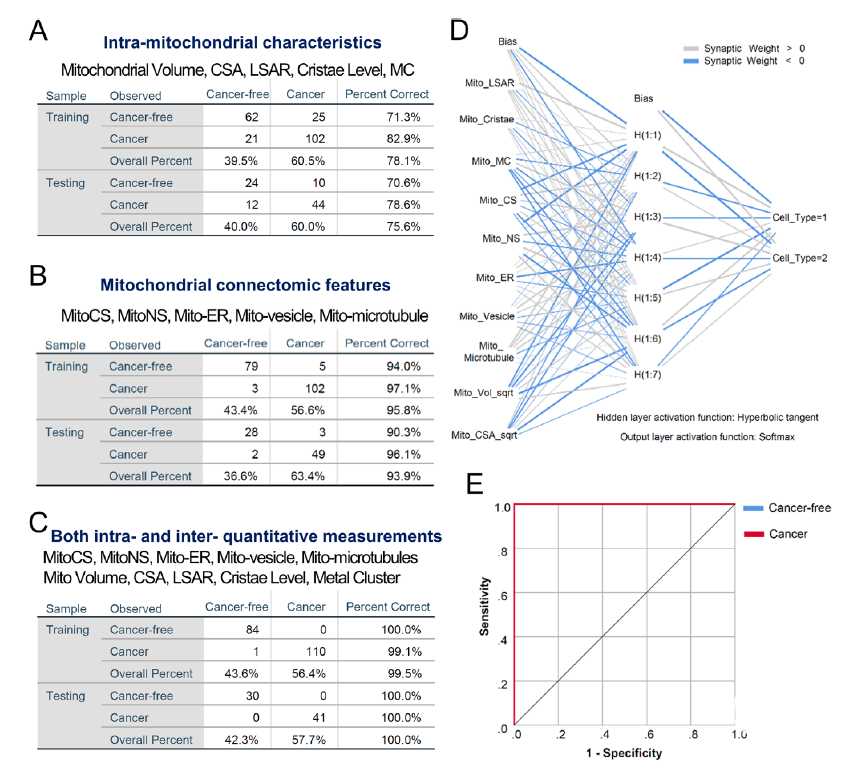

冷冻电子断层成像技术能够很大程度上高清晰地保留原始线粒体的结构,并使得在细胞器水平以3D模式直接观察精细结构成为可能。王洪祥副教授在同济大学干细胞中心,从55例原发胶质瘤母细胞瘤中分离16例GBM干细胞、分化的GBM细胞和原代细胞,以其为研究对象,并将正常的星形胶质细胞和小胶质细胞作为对照,联合王睿副研究员通过随机选取线粒体富集的细胞突出区和边缘区域进行成像,定量分析发现与对照组细胞相比,GBM干细胞和分化的GBM细胞中线粒体分布密度及体积分数更大,线粒体内的结构上(包括单个大小、形态及嵴水平等)也差异巨大,同样,肿瘤干细胞和分化的肿瘤细胞之间也有诸多不同。此外,GBM干细胞在以线粒体为中心的细胞器间互作模式上具有特征性改变,与对照组相比,GBM干细胞中线粒体间相邻更近,线粒体外膜间蛋白连接更为丰富,该蛋白连接的距离更短。更有意义的是,本研究首次发现了胶质瘤细胞线粒体中存在的nanotunnel结构,其可能是线粒体间或与其他细胞器间远距离作用的通道,nanotunnel结构与其线粒体周围的微管堆积呈现强相关性,因此胶质瘤细胞线粒体nanotunnel的形成可能是由某种微管依赖性的机制所致。此外,本研究还根据定量化的线粒体互作信息、线粒体与其他细胞器互作信息以及线粒体结构特征构建了预测模型,模型在预测肿瘤及其微环境中的细胞种类方面可达到95%以上的准确率。该研究结果为进一步理解线粒体在GBM发生发展中的作用机制奠定了坚实的结构基础,有望为GBM的治疗提供潜在的策略。

基于线粒体结构特征构建了预测模型

论文链接: 10.1073/pnas.2311160121

![]()

通讯作者简介

![]()

陈菊祥 教授

海军军医大学第一附属医院

海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)神经外科学科带头人,行政主任、书记、教授、主任医师、博士生(博士后)导师,哈佛大学麻省总院博士后。1995年毕业于第二军医大学海军医学系,2003年获第二军医大学神经外科博士学位,师从我国著名神经外科专家卢亦成教授。2012~2013年受国家留学基金委公派在哈佛大学麻省总院、Barrow Neurological Institute及Karolinska Institute等国际著名神经外科学习

国务院特殊津贴专家、国家百千万人才工程、“有突出贡献中青年专家”;全军高层次创新人才工程-“拔尖人才”、解放军原总后勤部“科技新星”;上海领军人才、上海卫生系统优秀学科带头人、上海曙光学者、浦江人才、青年科技启明星及追踪人才、银蛇奖等。荣立三等功2次,上海市卫生局行政记大功1次。2021年获评“人民好医生”。2018年获中国医师协会神经外科手术大赛冠军和中国医师协会脑胶质瘤手术大赛一等奖。2017年获评平安“中国好医生”

国家科技部重大项目、国家自然基金委评审专家,军队后勤科技装备评价专家库成员,海军教学创新团队成员。中国医师协会脑胶质瘤专委会常委、颅底专委会委员;中国抗癌协会脑胶质瘤专委会常委;中国神经科学学会临床与基础分会委员;上海市医学会神经外科分会副主任委员;上海市抗癌协会神经肿瘤专委会副主任委员;全军神经外科专委会委员和上海司法鉴定专家委员会专家。担任《Neuro-Oncology》等7本杂志编委或审稿专家

从事医疗教育科研工作28年。年均完成各类神经外科手术约400台左右。专业方向为颅脑创伤和神经肿瘤的临床与基础研究。擅长颅脑战、训创伤的临床综合救治;擅长以微创技术切除复杂颅底肿瘤、脑干肿瘤和颅颈交界处肿瘤等高风险手术;擅长脑胶质瘤系统性、个体化综合治疗。主持国家863计划1项、国家自然科学基金项目7项、上海市组织部、科委基金和卫健委人才基金7项。以第一完成人获上海市科技进步奖一等奖(2016-1)、上海市科技进步奖二等奖(2005-1)、中国抗癌协会科技二等奖(2012-2)、中华医学科技奖(2010-1)和上海医学科技二等奖(2010-1)、江苏省科技进步二等奖(2022-2)等多项成果;共发表论文100余篇,其中以第一作者或通讯作者(含共同)在Nature Communication、PNAS、Advanced Science、EbioMedicine等发表64篇SCI论文(总IF 284.04分);被《Science》《Nature》等他引1600余次

![]()

共同作者简介

![]()

王洪祥 副主任医师

海军军医大学第一附属医院

海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)神经外科副主任医师,副教授

长期从事神经系统肿瘤临床诊治及相关基础研究,主持国自然面上项目、青年项目等5项。以第一/通讯作者发表SCI收录论文27篇,影响因子>100分

入选上海市扬帆人才计划,中国医学装备学会神经外科分会委员、上海市医学会神经外科分会青年委员、脑胶质瘤MDT专科联盟理事。获全军“涂通金优秀论文”奖,以主要完成人获上海市科技进步一等奖和江苏省科技进步二等奖

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。