![]()

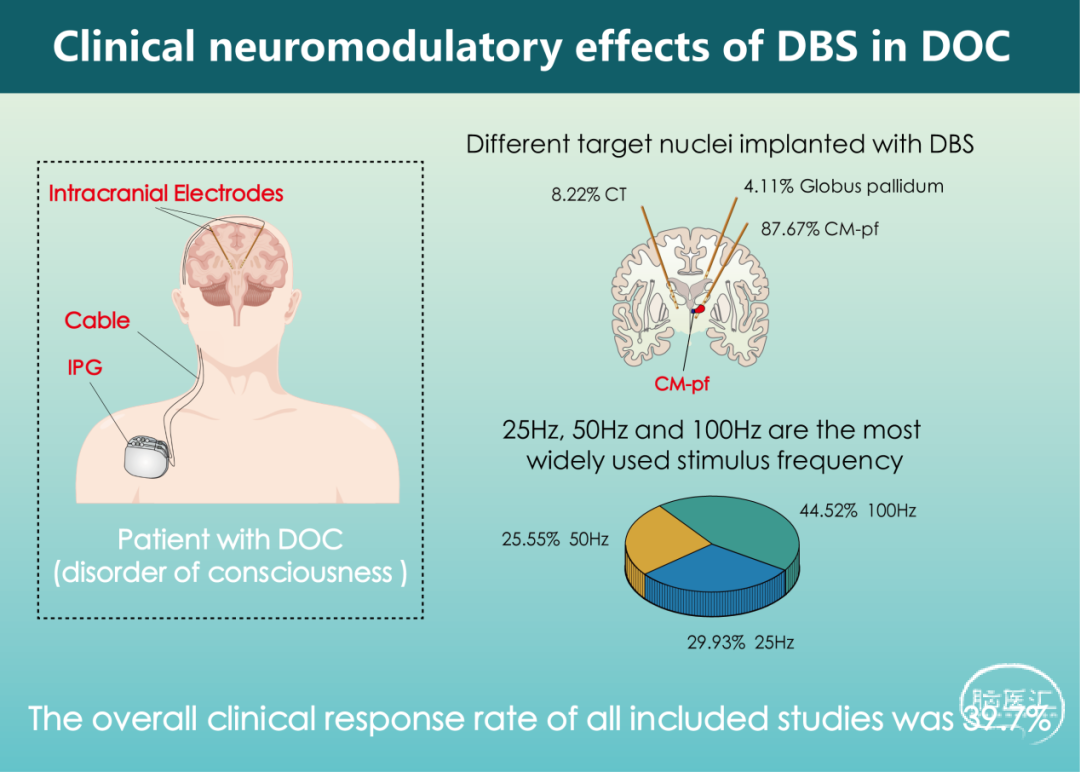

这篇图形摘要重点介绍了脑深部刺激(DBS)对意识障碍(DOC)患者的临床神经调节作用。左侧示意图说明了DBS在患者体内的植入过程,包括植入式脉冲发生器(IPG)的放置。右边是关于不同目标和频率的利用和分布的详细信息。总之,纳入分析的所有研究的综合临床有效率为39.7%。

随着现代神经重症救治水平的提升,越来越多的脑损伤危重症患者的有幸存活,以意识障碍(DOC)状态生存的患者数量激增。带来了临床医学的挑战,同时也给家庭和社会带来灾难性负担。

目前为止,尽管在药物和康复上进行过努力尝试,保守治疗的收效仍有限。对于长期DOC患者的治疗,DBS是一种潜在有效的神经调控方法。目前利用DBS治疗DOC所面临的主要未解问题包括:合适患者的选择,治疗的时机,靶点和刺激参数的选择。在全世界范围内缺少统一的可借鉴的临床策略,这给临床中的医生和程控师造成了极大困扰。

近日,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学中心和英国牛津大学MRC神经科学中心合作在《CNS Neuroscience Therapeutics》期刊发表了题为“Clinical neuromodulatory effects of deep brain stimulation in disorder of consciousness: A literature review”的系统分析文章。回顾了自DBS应用于意识障碍患者以来的所有临床研究,系统总结了目前在意识障碍患者中DBS的神经调控的程控策略策略,并比较了不同研究的临床有效率,为意识障碍患者的DBS治疗提供临床参考。下面选择几个大家感兴趣的问题:

![]()

关于患者

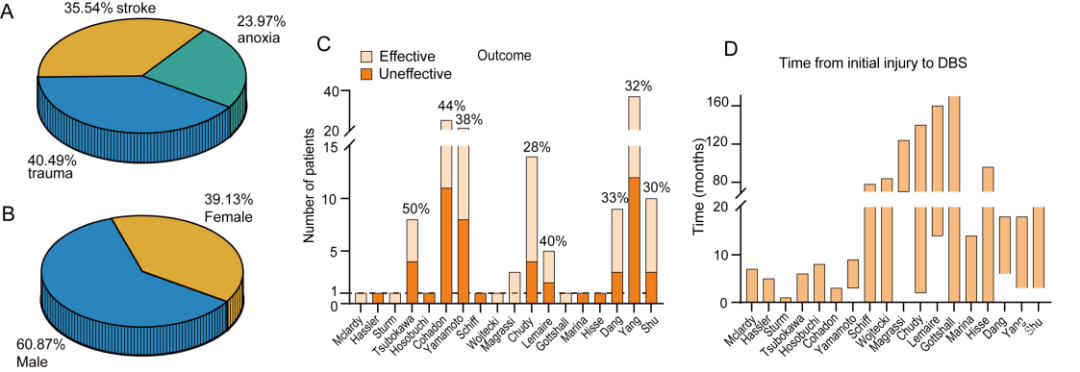

所有既往研究中共有146名DOC患者在8个国家的11个临床中心接受了DBS手术。手术患者DOC的原因包括创伤(40.5%,n=49),中风(35.5%,n=43)和缺氧(24%,n=29)。DBS对DOC患者的总体有效性为39.7%(58/146)。考虑到患者受损伤后自我恢复的影响,纳入研究的患者中位手术时间在3-6个月,此标准在国际是通用的。

![]()

![]()

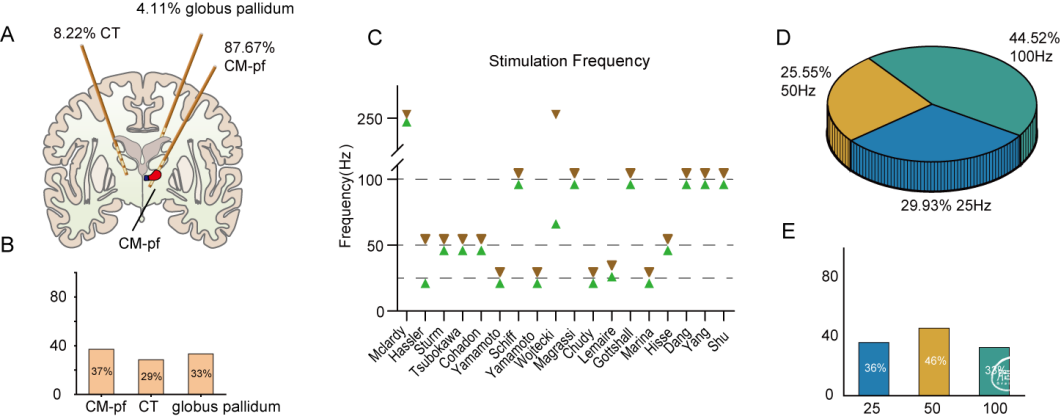

关于刺激靶点

DBS的刺激靶点在不同的国家的临床研究中心有所不同。最常见的靶点是中央中核一束旁核复合体(CM-pf),在所有回顾性研究中,共有128名患者(87.67%)接受了CM-pf核团的植入。还有12名患者(8.22%)接受了中央丘脑(CT)植入,6名患者(4.11%)接受了苍白球(Gpi)的DBS刺激。靶点CM-pf,CT和GPi的DBS的临床有效率分别为37.09%,28.57%和33.33%。CM-pf与GPi在作用机制上差别很大,但是唤醒效率上有一致性。

![]()

![]()

关于刺激频率

DBS的有效刺激频率已经过广泛的研究,然而选择范围很宽泛,从8到250 Hz不等。在不同国家临床中,最常用的刺激频率分别是25 Hz(29.93%,n=41),50 Hz(25.55%,n=35)和100 Hz(44.52%,n=61),100 HZ是用的最多的频率。这些频率的有效率分别为36.11%(25 Hz),45.71%(50 Hz)和32.76%(100 Hz),显然从疗效统计学上50 Hz刺激比高频更加具有优势。

![]()

![]()

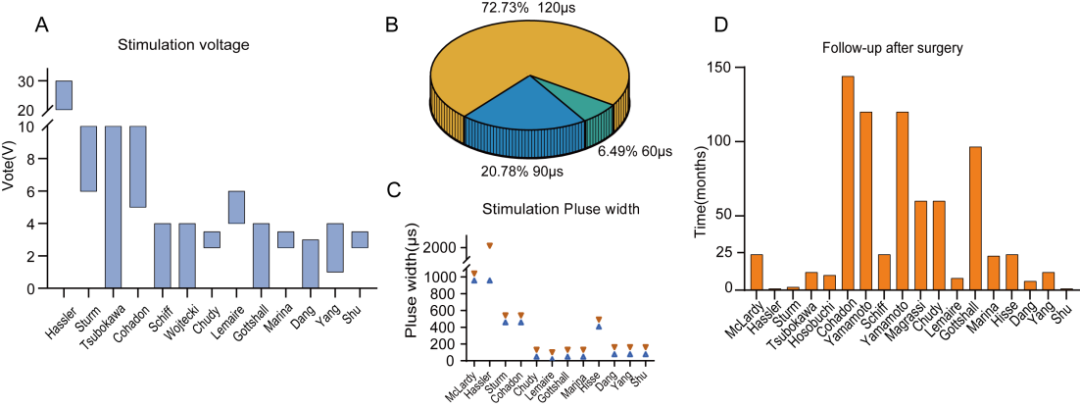

关于刺激强度

在大多数研究中,DBS使用恒定的刺激电压,通常范围为0到30 V。然而,电压选择缺乏标准化,通常根据滴定参数和患者对刺激的个体反应来确定。近5年,研究人员一致将刺激电压稳定在3-4 V,以提高刺激的可靠性。许多研究缺乏对用于刺激的脉冲宽度的具体描述。最近的研究主要使用60μs(6.49%),90μs(20.78%)或120μs(72.73%)的脉冲宽度。

![]()

![]()

本文通过详细回顾分析,努力给当前关于DBS治疗DOC患者中存在的主要不确定问题给出解释,包括患者选择、靶点设定和调节参数,给临床的实践中更多的参考和选择。

尽管现有的DBS治疗参数不断丰富,但其有效性仍需通过大规模的双盲随机对照试验来证实,以深化发掘DBS在特定群体中的治疗机制,并优化其治疗潜力。基于现有的意识障碍模型阐明治疗机制,建立独特的个体化但有统一参考价值和实际操作指导的调控策略,是提高临床唤醒率的关键而艰巨的任务。

首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学中心的曹天庆和英国牛津大学MRC神经科学中心的何盛鸿为本文的共同第一作者,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学中心的杨艺主任医师、赵继宗院士、何江弘教授和复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长、神经与智能工程中心主任王守岩教授为本文的共同通讯作者,英国牛津大学MRC神经科学中心的Huiling Tan教授为本文的最后作者。该研究受科技创新2030-脑科学与类脑研究重大专项青年项目 、国际(港澳台)科技合作项目、国家自然基金面上项目等资助。

![]()

作者简介

Huiling Tan 教授

英国牛津大学MRC神经科学中心

研究员,2022年由牛津大学授予人体电生理学与神经调节教授(Professor of Human Electrophysiology and Neuromodulation)。团队在电生理数据的信号分析、实时系统植入以及机器学习算法建模方面拥有多年的科研经验和专业知识;开发的闭环神经调控技术创新申请了多项专利保护,致力于开发基于大脑深处结构记录神经震荡信号的新型脑机接口。

杨艺 主任医师

首都医科大学附属北京天坛医院

主任医师,国家神经疾病医学中心脑机接口转化研究中心执行副主任。北京大学八年制医学博士,英国牛津大学Nuffield临床神经科学中心访问学者。北京脑科学与类脑研究中心青年学者,北京市科技新星。聚焦于意识障碍疾病的系统诊断、预后预测和神经调控治疗,以及脑机接口新型技术的临床应用研究。2022年作为项目负责人获批“科技创新2030脑科学与类脑研究”青年项目“意识障碍的闭环神经调控治疗”。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。