今天为大家分享的是,由重庆大学附属肿瘤医院神经外科杨海峰主任团队带来的经小脑水平裂切除桥脑中脚型海绵状血管瘤病例汇报,欢迎阅读、分享!

患者中年女性,因“头晕3周余,左侧肢体麻木行走不稳2周余”入院。

专科查体:左侧肌力III-IV级,其余无特殊。

辅助检查:当地医院头部CTA提示“右侧脑干出血”。

入院诊断:桥脑右份占位:海绵状血管瘤?

完善头部MRI。

术前DTI评估纤维素走行,皮质脊髓束受病变推挤,位于病变后内侧。

手术视频:

术后影像提示完整切除肿瘤,红色箭头提示造瘘痕迹。

术后纤维束:

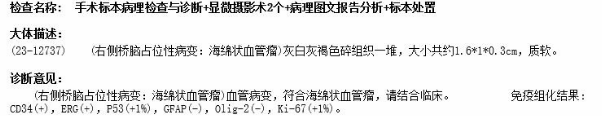

术后病理:

患者术后随访视频:

讨 论

此病例可归类为中脚型,中脚型桥脑海绵状血管瘤的特点为①中脚型海绵状血管瘤在脑桥外侧,因脑桥臂/小脑中脚的包裹,脑桥外侧面缺少软脑膜或蛛网膜下腔。②此类CM位于三叉神经根切入区后方,小脑中脚、绒球小结叶和桥小脑裂的内侧。③脑桥侧方包括脊髓丘脑束、外侧丘系、面神经运动核、三叉神经脊束核、腹侧脊髓小脑束、红核脊髓束和上橄榄核。④小脑中脚连接小脑和脑桥,并将传入纤维从桥脑核传递到对侧的小脑半球。⑤此类型病变主要表现为对侧深浅感觉丧失,同侧共济失调,同侧面部麻木,对侧偏瘫。

作者简介

![]()

杨海峰 主任医师

重庆大学附属肿瘤医院

黄加尚 住院医师

重庆大学附属肿瘤医院

神经肿瘤外科科室简介

【科室简介】

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。