整理:王伟功

神外公译(神外经典传播者)

SCA进入小脑中脑裂,供应小脑幕面

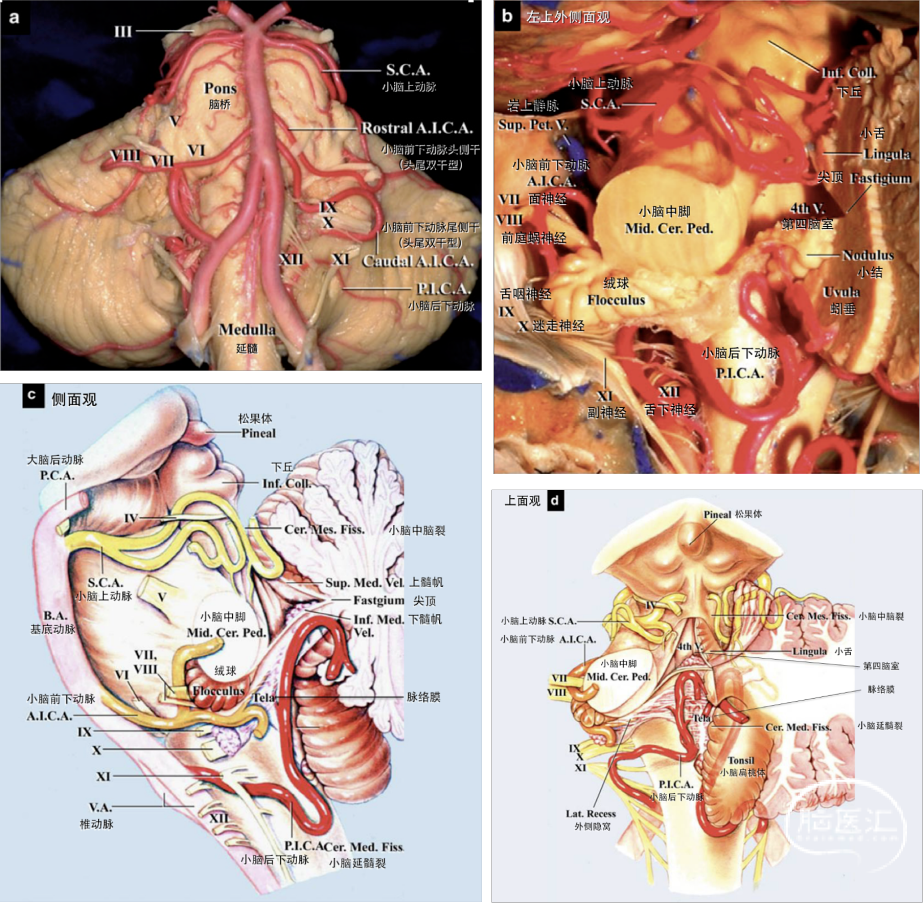

图3.1 后颅窝中三支小脑动脉与神经结构的关系。(a)前面观:脑干和小脑动脉。(b)左上外侧面观:小脑脑干裂隙内的三支小脑动脉,左侧小脑半球已去除,第四脑室已打开,SCA走行于小脑中脑裂内,PICA走行于小脑延髓裂内。最后,SCA和PICA分别走行于第四脑室的上表面和下表面。(c)侧面观:彩图示三支小脑动脉与脑干和第四脑室的关系。左半小脑已被去除。(d)上面观:彩图示三支小脑动脉与小脑脑干裂隙和第四脑室的关系。左半小脑和部分右侧小脑被去除。

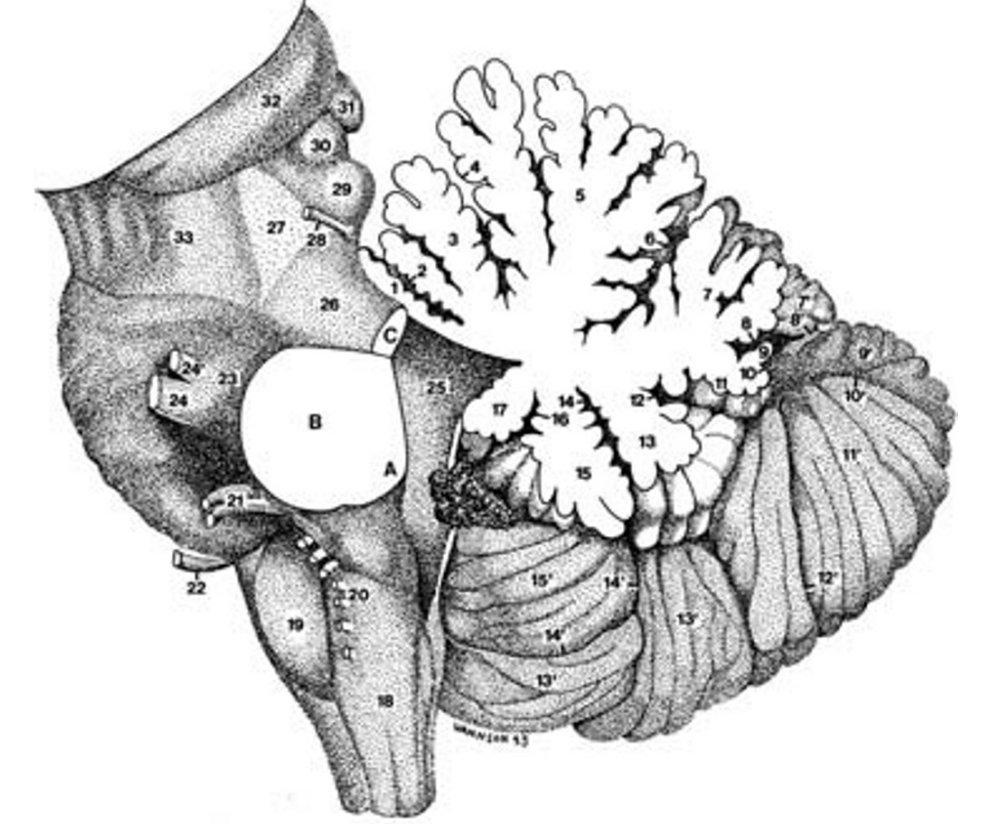

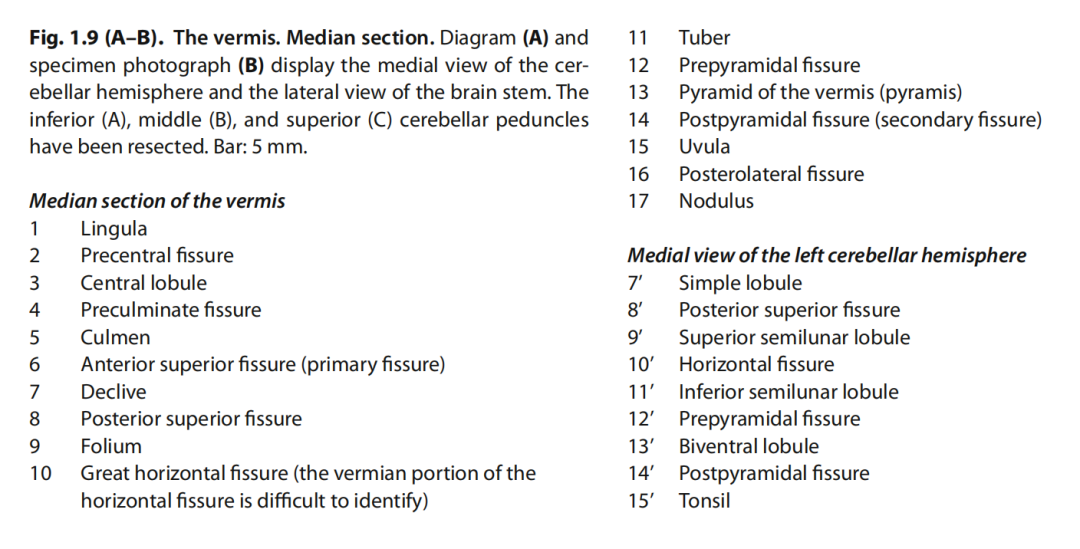

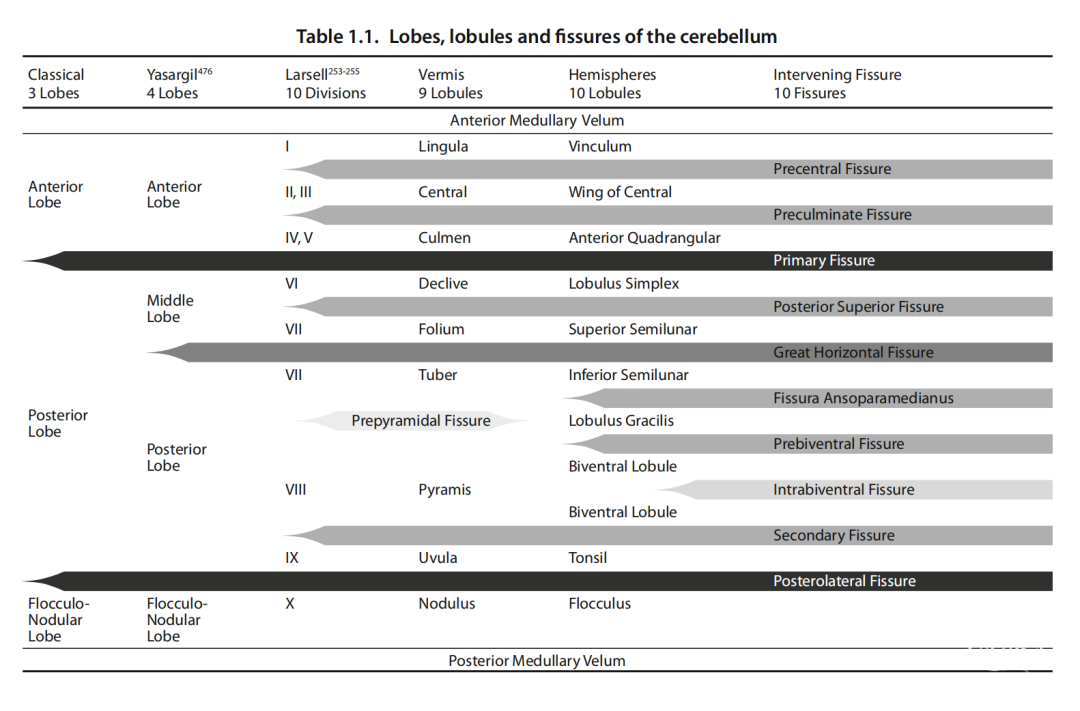

笔者注:在进入主题之前,结合笔者所收集和整理的资料,首先复习下小脑表面的各种沟和回,也可作为上篇内容的补充,复习此部分内容有助于我们了解血管的走行,所供应的结构,此段部分摘自伟大的神经解剖学家Henri Duvernoy教授的著作《Duvernoy’s Atlas of the Human Brain Stem and Cerebellum》以及显微神经外科之父Yasargil教授的传世经典《Microneurosurgery》,图片虽然久远,却极为经典!

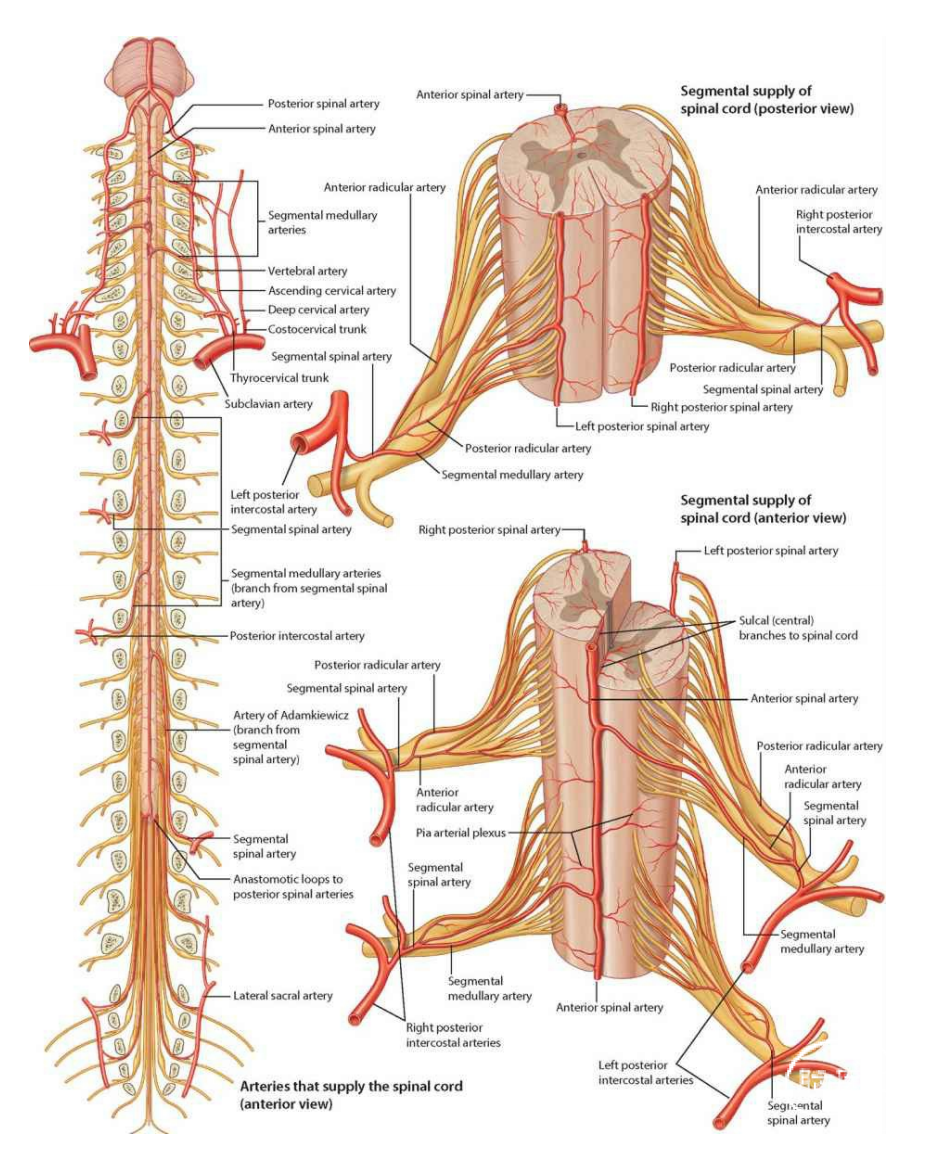

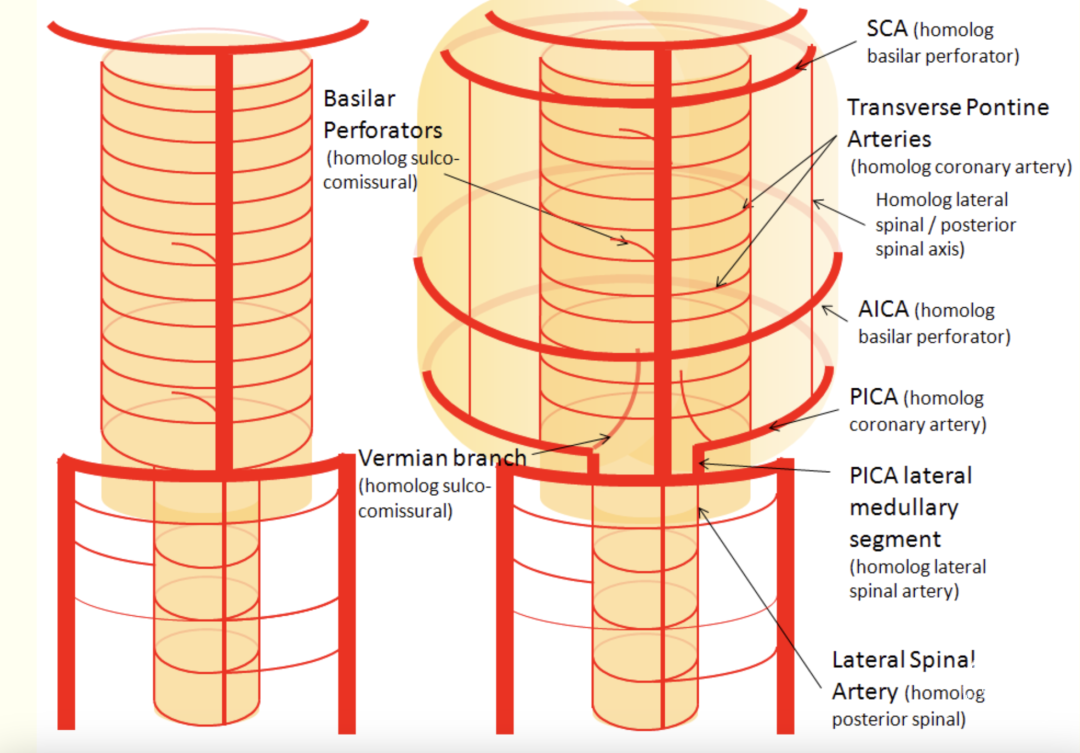

笔者注:Lasjaunias教授引入了“Conceptual Homology”这个概念,笔者译为“概念化同源”,这个概念很有意思,他认为脑干和小脑的血管排布模式是脊髓节段性血管排布模式向头侧的延伸,换句话说,就是脊髓节段性血管排列模式与脑干及小脑的血管排布模式本质上是相同的。

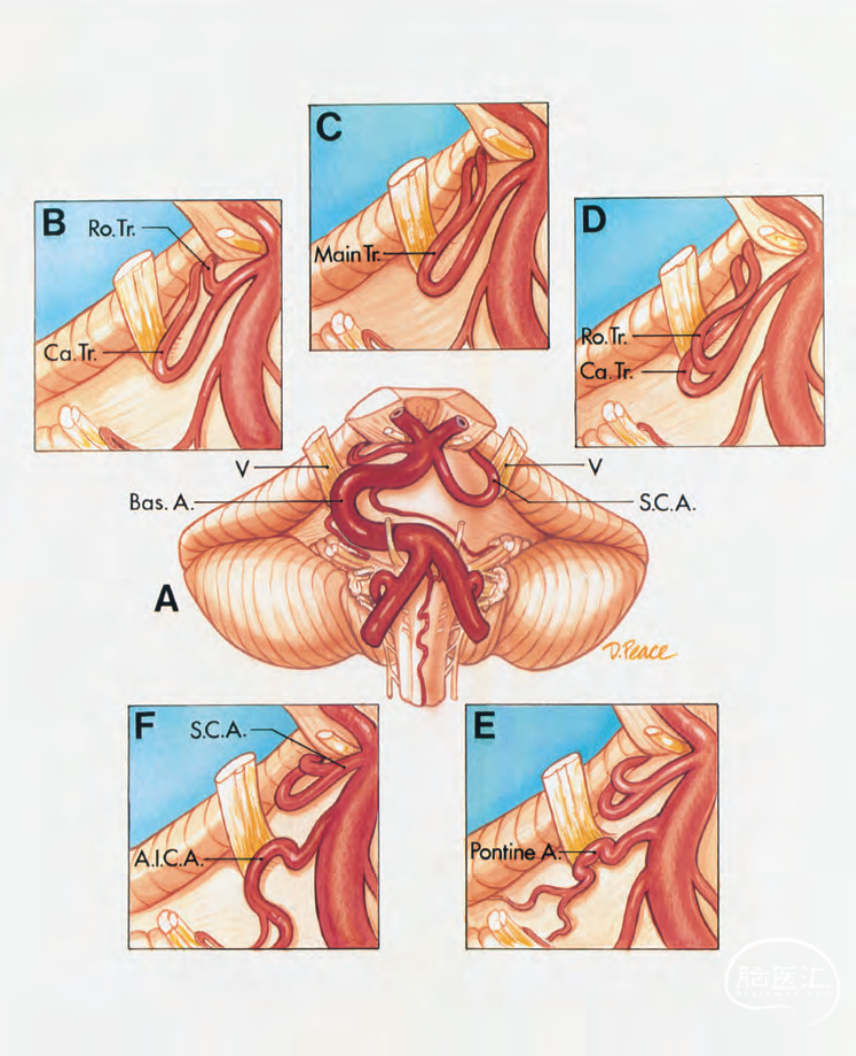

聊完了发育学,再来看看SCA的走行,它起源于基底动脉靠近顶端处。其发出后稍向下行,并于桥脑中脑沟附近环绕脑干走行。在经过三叉神经后,在小脑中脑裂处发出分支供应小脑上脚,最后分布至小脑幕面(图3.2a-e)。SCA多为单干起源,15-30%的病例中偶见双干起源。

图3.2 小脑上动脉,小脑中脑裂和小脑幕面。(a)上面观:小脑上动脉总览。左侧的小脑上动脉环绕中脑穿行进入小脑中脑裂,最后到达小脑幕面。(b)左前外侧面观:环绕中脑的小脑上动脉;(c)左外侧面观:小脑中脑裂内的小脑上动脉及其穿支动脉。(d)左外侧面观:小脑上动脉的分叉及其与三叉神经的关系;(e)左外侧面观:小脑上动脉蜿蜒曲折的穿支血管。

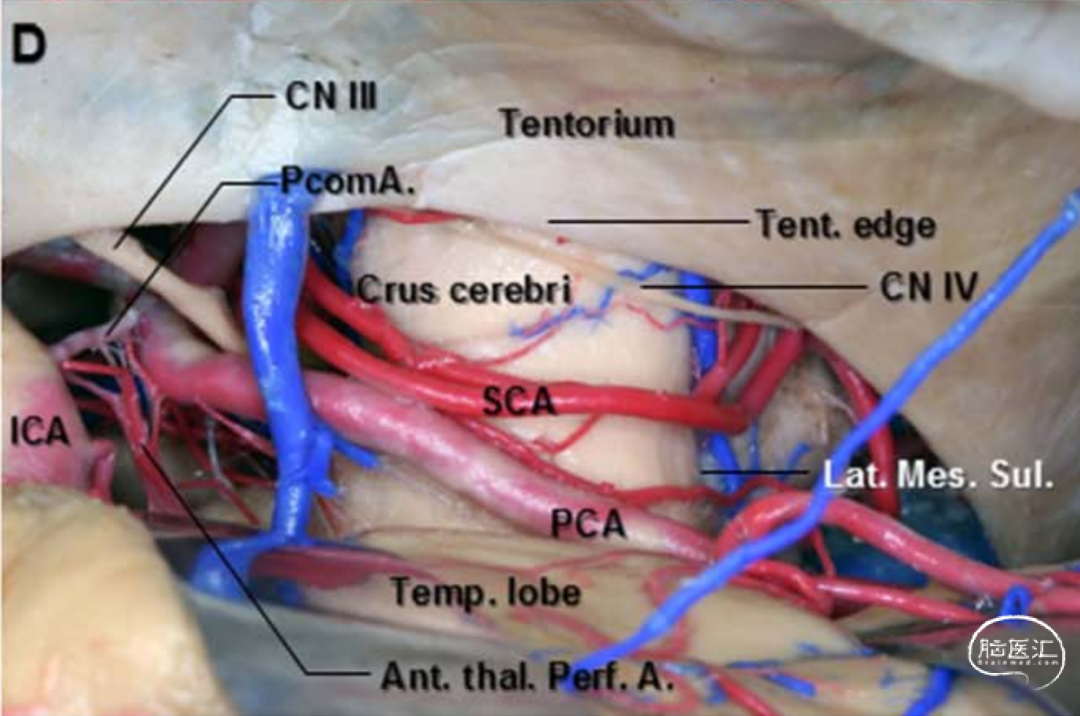

笔者注:滑车神经分为脑干段、脑池段、小脑幕段、海绵窦段及眼眶段(Joo, W., & Rhoton, A. L. (2015). Microsurgical anatomy of the trochlear nerve. Clinical Anatomy, 28(7), 857–864.)。在大脑脚的外侧或前外侧进入幕下,与SCA关系密切。如下图:

笔者注:SCA与三叉神经之间的关系可参考Rhoton教授的《颅脑解剖与手术入路》一书,如下图:

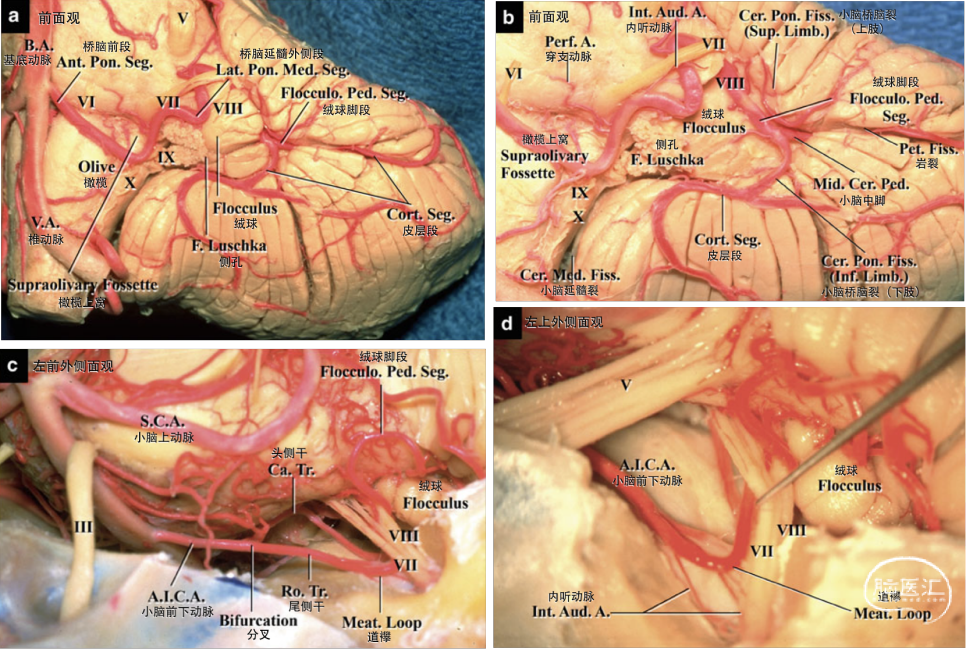

定义:小脑前下动脉(AICA)指起自基底动脉近端最粗大的动脉。

笔者注:笔者根据收集的资料,总结了AICA几个特点:

AICA与PICA大小比例呈相反状,二者之间形成互补关系,甚至可以相互代偿

AICA与SCA、PICA在末端可以相互吻合

大部分AICA为单干(72%),根据前述“Conceptual Homology”理论和实际观察,AICA可以形成双干(26%),甚至形成三干(2%),两侧发出点可以在基底动脉(BA)的不同水平,分支数也可以不对等

单干AICA发出头侧干与尾侧干,分叉位置可以在经过面听神经之前(2/3),也可以在其之后(1/3),当出现双干AICA时,Rhoton教授称之为头尾双干型AICA,其分布范围与单干AICA类似(图3.4)

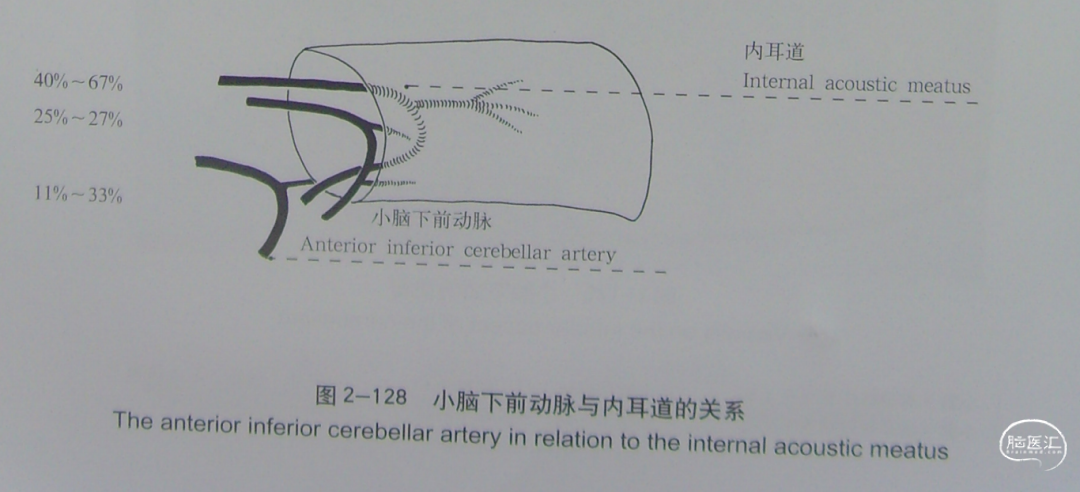

笔者注:不得不说,AICA的分段虽分为4段,咋一看较为简单,其实不然,其比SCA及PICA要更为复杂,原因在于其与桥脑小脑角(CPA)、岩骨之间有着密切关系,特别是内听道之间的关系,是指导MVD、听神经瘤等手术的关键。

Rhoton教授根据血管与神经的关系,又将其分为内听道前段、内听道段、内听道后段,偶尔可见弓状下襻。

小脑前下动脉发出穿支血管以及小脑皮层支。

起源于桥脑前段的粗大穿支直接供应脑干。

起自主干、头侧干、尾侧干的穿支血管供应桥脑外侧、桥脑延髓结合部、小脑中脚内侧部以及延髓上外侧部。

桥脑延髓外侧段发出穿支在分布在三叉神经出脑干区附近脑干处。面神经微血管减压术治疗面肌痉挛时,此处的穿支血管非常短,向上松解AICA操作时应十分小心。

小脑前下动脉还发出脉络膜动脉,在Luschka孔旁穿行供应第四脑室的外侧部和脉络丛。

来自AICA内听道段的分支血管包括弓状下动脉、内听动脉以及回返穿动脉,这些血管都和听觉相关(图3.3d)。

笔者注:提起AICA的对脑干发出的穿支供血范围,不得不提到Yasargil教授的血管穿通区的理论,见下图(图片引自Yasargil教授的《Microneurosurgery》):

(图片引自高士濂教授的《实用脑血管解剖图谱》)

AICA内听道段向后从面听神经下方或面听神经之间穿过(图3.3c,d)。约一半的AICA在面听神经下方穿行,其余的AICA从面听神经之间穿行。

终于到了最后一条动脉,PICA,是起自椎动脉最粗大的动脉。

文字描述略显苍白,还是得搬运Rhoton老爷子的图:

图3.5 小脑后下动脉,小脑延髓裂,枕下面。(a)后面观:小脑后下动脉总览;已去除双侧小脑扁桃体和部分二腹小叶。小脑后下动脉绕延髓穿行,进入小脑延髓裂,最终到达小脑枕下面。(b)上面观:小脑延髓裂内的小脑后下动脉,构成第四脑室顶部。(c)左后外侧面观:小脑延髓池内的左侧小脑后下动脉。(d)左后外侧面观:左侧小脑后下动脉的全长走行。左侧小脑半球已去除,可见正中矢状平面下的小脑蚓。

皮质支:扁桃体支、下蚓支、半球支。

笔者注:第四脑室脉络从的血供可来源于三条小脑动脉,但大部分来源于PICA和AICA,少数情况下,第四脑室最外侧的脉络丛有SCA参与供血,如下图:

笔者注:Michael T Lawton教授在他的《Seven Aneurysms》一书里提到过一个概念——Vago-accessory Triangle,译为迷走-副神经三角,此三角以舌下神经为界,又分为舌下上三角及舌下下三角,PICA近端动脉瘤大部分可经过此三角入路,简化了PICA动脉瘤手术理念和流程。另外Lawton教授也说到,由于PICA的高度变异性,故根据PICA动脉瘤与颅神经之间的关系,将手术区域分为三个,即延髓前区,延髓外侧区,延髓扁桃体区,具体请参考这本书的第三部分第二十章PICA动脉瘤部分。

终于到了最后一部分,笔者认为小脑的三条动脉就像蛛网膜池一样,既相互独立,又相互沟通,每条动脉都有自己的特点,同时三者之间又存在互补关系。脑血管因为其较大的变异性,学习起来相对繁杂,除了了解其胚胎发育、走行、供血范围、与周围结构之间的关系,还需了解其与手术入路之间的联系等,由于篇幅关系,无法在此一一展开讨论,话不多说,最后再附上一张图,结束此篇的学习:

下章预告:《后颅窝的静脉》

敬请期待!

白宇 主治医师

首都医科大学三博脑科医院

首都医科大学三博脑科医院神经外科博士生(在读),擅长神经外科常见病尤其是神经系统肿瘤的诊疗

王伟功 主治医师

六安市中医院

硕士,六安市中医院神经外科主治医师

六安市神经外科医学会委员

曾于皖南医学院附属弋矶山医院神经解剖与转化医学实验室进修学习,师从江晓春教授,爱好神经解剖,擅长脑血管类疾病的显微手术治疗

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。