笔记一部分节选自日本神经外科Toshio Matsushima大师的著作《Microsurgical Anatomy and Surgery of the Posterior Cranial Fossa Surgical Approaches and Procedures Based on Anatomical Study》。

后颅窝一直是神经外科解剖和临床学习当中的难点,因其血管、神经结构众多,关系复杂,本文只是节选整书中的第一章,属于总纲,虽篇幅不大,但也是整本书籍理论的基础,后续会分别详细阐述每个内容,通过本章的学习、记录和整理,也顿感思路清晰,豁然开朗,遂将笔记整理如下,当然笔者能力有限,不足之处望批评指正!

01

什么是“三分法”?

作者开篇即提出本章中心思想——“Rules of three”,中文可译为“三原则”或“三分法”,因后者更便于理解,故译为“三分法”,根据作者的描述:“后颅窝内的每个结构,包括脑干、小脑的表面、小脑脚和小脑动静脉都可划分为三部分。Rhoton 教授及其同事们提出了 "三分法"来理解后颅窝和小脑桥脑角(CPA)的解剖结构[1, 4, 8, 9]。特别是当与CPA的三个解剖构成部分关联起来时,神经血管压迫综合征的病因就很容易理解[2, 3, 6, 7]”。

02

“三分法”如何划分?

大体上,后颅窝内容物可分为神经部分和血管部分,而神经部分有脑干、小脑及颅神经,血管部分包括动脉和静脉。

脑干分为中脑、脑桥和延髓;

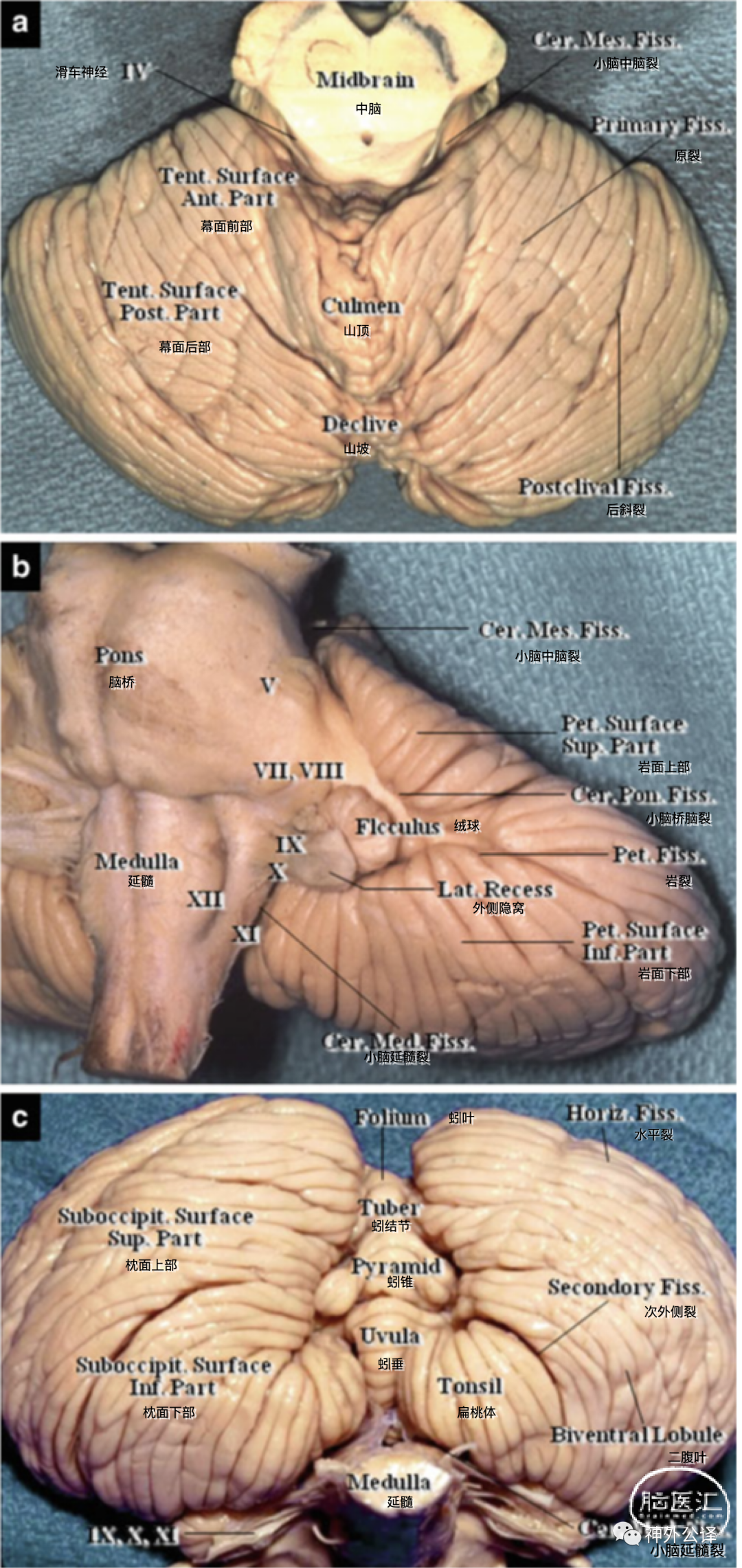

小脑的表面分为幕面、侧面、枕面(原文为suboccipital Surface,直译为枕下面,Rhoton教授《颅脑解剖与手术入路》一书中译为枕面,笔者认为枕面更加简练);

小脑脚分为小脑上脚、中脚及下脚;

在中脑和小脑之间的是小脑中脑裂;

在桥脑和小脑之间的是小脑桥脑裂;

在延髓和小脑之间的是小脑延髓裂,此为最大的裂隙。

图1.1 脑干(前面观)

图1.2 三个小脑表面.(a)幕面,(b)岩面,(c)枕下面

图1.3 三个小脑脚和三个小脑-脑干裂隙,(a)三个小脑脚,(来自Matsushima T等人[8],经许可),(b)三个小脑-脑干裂隙。红圈表示小脑中脑裂;黄圈表示小脑桥脑裂;蓝圈表示小脑延髓裂。(Tela应为脉络膜,为译者笔误)

图1.3 三个小脑脚和三个小脑-脑干裂隙,(a)三个小脑脚,(来自Matsushima T等人[8],经许可),(b)三个小脑-脑干裂隙。红圈表示小脑中脑裂;黄圈表示小脑桥脑裂;蓝圈表示小脑延髓裂。(Tela应为脉络膜,为译者笔误)

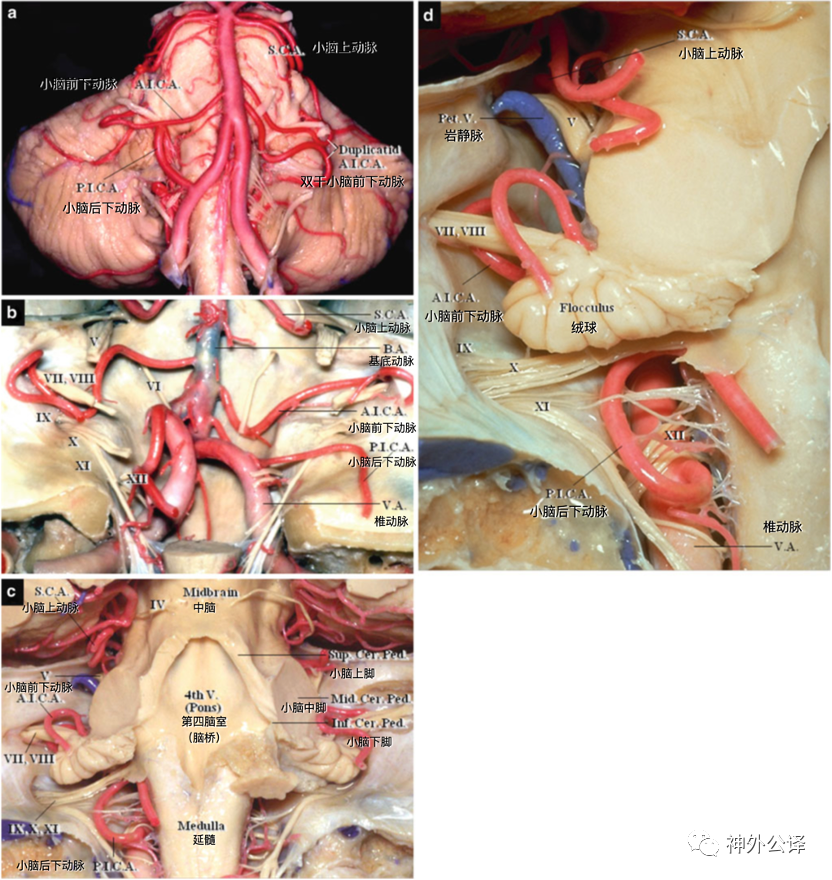

小脑的动脉共有三条,小脑上动脉(SCA)、小脑前下动脉(AICA)和小脑后下动脉(PICA)。它们分别跨越脑干、小脑脚和小脑-脑干裂隙,然后到达小脑表面(图1.4 a-c)。

SCA围绕中脑走行,在颅神经(CN)IV和V之间穿行。这条动脉在到达小脑幕面之前,在小脑中脑裂内发出供应小脑上脚的穿支动脉[1];

AICA绕着脑桥走行,与CNs VII和VIII构成一个神经血管复合体。它在到达小脑岩面之前,在小脑桥脑裂内发出供应小脑中脚的穿支动脉[5];

PICA绕着延髓走行,在CNs IX、X和XI的神经根之间穿行。在到达小脑枕下面之前,它在小脑延髓裂中发出供应小脑下脚的穿支动脉[4]。

图1.4 三条小脑动脉。(a) 脑干的前面观。(b) 后颅窝内的椎动脉/基底动脉系统,后面观。(c) 小脑切除后的后颅窝,后面观。(d) 左侧CPA中的三条小脑动脉

后颅窝的静脉分为以下三组:大脑大静脉组、岩组和幕组(图1.5)。大脑大静脉组引流至Galen静脉;岩组引流至岩上窦;幕组引流至窦汇处[9]。 图1.5 后颅窝的静脉。绿色标志着大脑大静脉引流组;深蓝色标志着岩部引流组;而棕色标志着小脑幕引流组。(来自Matsushima T等人[9],经许可) 笔者认为也可将小脑幕的切迹三个部分连带学习,加深记忆,根据Rhoton教授的经典著作《颅脑解剖与手术入路》中小脑幕切迹章节中的描述:

图1.5 后颅窝的静脉。绿色标志着大脑大静脉引流组;深蓝色标志着岩部引流组;而棕色标志着小脑幕引流组。(来自Matsushima T等人[9],经许可) 笔者认为也可将小脑幕的切迹三个部分连带学习,加深记忆,根据Rhoton教授的经典著作《颅脑解剖与手术入路》中小脑幕切迹章节中的描述:

“The area between the brainstem and the free edges is divided into: an anterior incisural space located in front of the brainstem; paired middle incisural spaces situated lateral to the brainstem; and a posterior incisural space located behind the brainstem.”

“脑干和小脑幕切迹之间的区域可分为:脑干前方的切迹前间隙、成对的脑干侧方的切迹中间隙;脑干后方的切迹后间隙。”具体每个间隙的内容物本文不做讨论,大家可参考上述Rhoton教授的著作。

03

“三分法”的意义是什么?

笔者认为“三分法”非常有助于记忆、理解解剖结构,在临床上,可帮助理解血管神经压迫综合征的病因,更加重要的是为神经外科医生们指导手术入路。

三叉神经(CN V)穿过Meckel's 囊;

面神经(VII)和前庭蜗神经(VIII)复合体通过PAI;

舌咽神经(IX)、迷走神经(X)和副神经(XI)复合体穿过颈静脉孔。

在CPA的上部,SCA可压迫CN V,引起三叉神经痛;

在CPA的中部,AICA可压迫CN VII,引起面肌痉挛;

在CPA的下部,PICA压迫CN IX,引起舌咽神经痛。

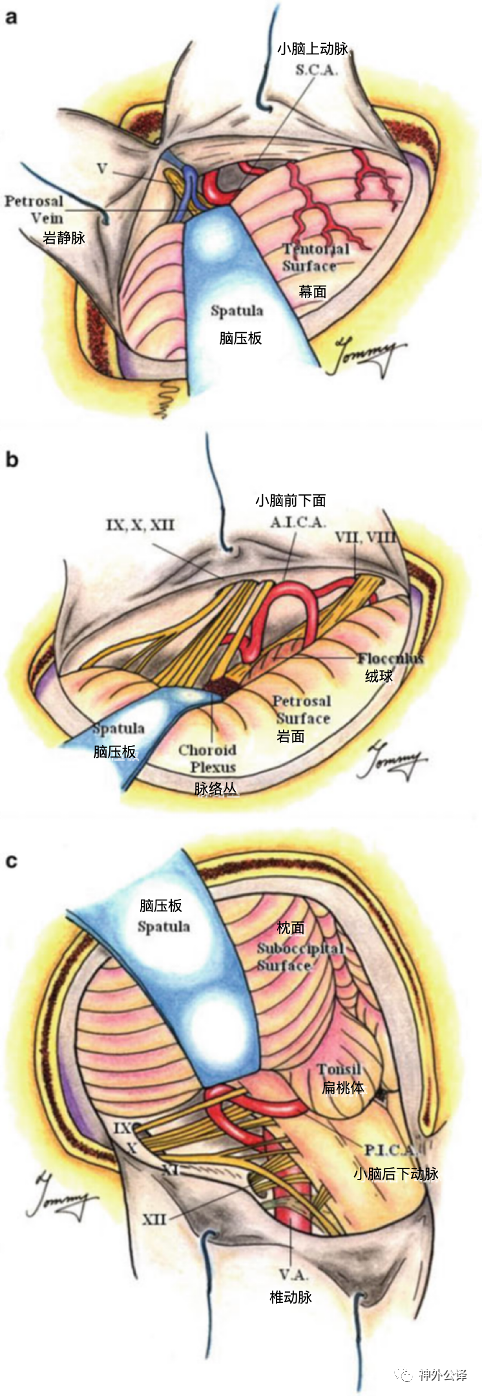

幕下小脑上入路,用于治疗三叉神经痛;

绒球下入路,用于治疗面肌痉挛;

经髁窝入路,用于治疗舌咽神经痛 [2, 3, 7] (图1.6)。

图1.6 三个小脑表面和每个表面的手术入路(来自Hitotsumatsu T等人[3],经许可)(a)幕下入路和幕面,(b)枕下外侧入路和岩面,(c)枕下入路和枕面

图1.6 三个小脑表面和每个表面的手术入路(来自Hitotsumatsu T等人[3],经许可)(a)幕下入路和幕面,(b)枕下外侧入路和岩面,(c)枕下入路和枕面参考文献:

文章来源:《Microsurgical Anatomy and Surgery of the Posterior Cranial Fossa Surgical Approaches and Procedures Based on Anatomical Study》原作者:Toshio Matsushima(日本)译者:王伟功

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。