脑医汇,由外而内,融“汇”贯通

近日,首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心李子孝教授、王拥军教授团队联合北京航空航天大学刘涛教授团队在国际期刊《ANNALS OF NEUROLOGY》发表题为“Lesion network mapping for neurological deficit in acute ischemic stroke”的研究论文。该研究基于第三次中国国家卒中登记(The Third China National Stroke Registry,CNSR-III)数据,绘制了急性缺血性卒中神经功能缺损的综合脑网络图谱,揭示了急性缺血性卒中患者神经功能缺损的关键脑结构失联网络和功能失联网络,发现了远期功能预后的关键影像标志物。首都医科大学附属北京天坛医院丁玲玲主治医师、北京航空航天大学刘浩博士为共同第一作者,附属北京天坛医院李子孝教授(末位通讯)、王拥军教授、北京航空航天大学刘涛教授为共同通讯作者。

[Ding L, Liu H, Jing J, Jiang Y, Meng X, Chen Y, Zhao X, Niu H, Liu T, Wang Y, Li Z. Lesion Network Mapping for Neurological Deficit in Acute Ischemic Stroke. Ann Neurol. 2023 Jun 14. doi: 10.1002/ana.26721. Epub ahead of print. PMID: 37314250.]

1

研究背景

急性缺血性卒中可导致复杂的神经系统功能缺损症状,造成严重功能残疾,影响患者生活质量,给家庭和社会带来巨大的负担。虽然近年来高分辨率影像技术不断发展,但确定神经功能调控治疗的精准干预靶点仍是一个巨大的挑战。既往研究通过基于体素的病变症状映射(Voxel-based lesion-symptom mapping,VLSM)研究发现与AIS功能结局相关的大脑区域,然而缺血损伤病变远隔区域及大脑全局网络如何受到影响仍是未知的。基于脑连接组的病变症状映射技术(Connectome-based lesion-symptom mapping,CLSM)可以将神经功能缺损症状映射到与病变相连的远隔脑结构和功能网络,有助于发现新的神经调控治疗干预靶点。

2

研究方法&研究结果

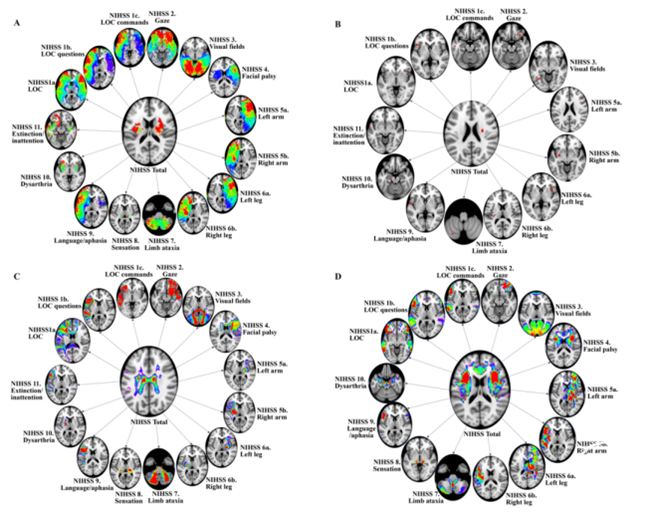

研究对7807例大规模多中心AIS患者的影像数据进行分析,通过VLSM、功能网络失联(functional disconnection mapping,FDC)和结构网络失联(structural disconnection mapping,SDC),揭示了基于美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分的不同神经功能缺损的关键病灶和脑网络定位,包括意识、运动和感觉障碍、共济失调、语言、视野等。通过回归分析确定了远期功能预后的关键神经影像标志物,发现共济失调的病变评分、运动的SDC评分、感觉和构音障碍的FDC评分与3个月时mRS评分显著相关。SDC评分、FDC评分、病变评分结合NIHSS评分的综合分析方法有助于早期发现不良预后高风险患者。研究全面绘制了AIS复杂神经功能缺损的失联脑网络图谱,为急性缺血性卒中功能恢复的神经调控治疗提供了精准干预靶点。

3

研究结论

综上所述,该项研究通过基于脑连接组的病变症状映射技术(CLSM)解决了低分辨临床影像替代高分辨结构和功能影像的技术难题,并揭示了局部脑损伤后对全脑结构和功能网络的影响,全面绘制了AIS复杂神经功能缺损的失联脑网络图谱。该论文构建的失联网络图谱为个体化刺激靶点选择提供了重要的科学依据,为未来精准神经调控的临床落地奠定了基础。

基于NIHSS评分神经功能缺损的(A)病变症状映射图谱,(B)多因素病变症状映射图谱,(C)结构失联图谱,(D)功能失联图谱。

通

讯

作

者

*本文转载自首都医科大学新闻网

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。