第一作者:尹子晗

通讯作者:赵继宗,刘兴炬

作者单位:首都医科大学附属北京天坛医院

Yin Z, Zhang Q, Zhao Y, Lu J, Ge P, Xie H, Wu D, Yu S, Kang S, Zhang Q, Zhang Y, Zhang D, Zhao J, Liu X. Prevalence and Procedural Risk of Intracranial Atherosclerotic Stenosis Coexisting With Unruptured Intracranial Aneurysm. Stroke. 2023 Jun;54(6):1484-1493. doi: 10.1161/STROKEAHA.122. PMID: 37139814

摘 要

背景:本研究旨在确定未破裂颅内动脉瘤(unruptured intracranial aneurysms,UIAs)患者中颅内动脉硬化性狭窄(intracranial atherosclerotic stenosis,ICAS)的患病率以及治疗UIAs时与ICAS相关的围手术期缺血性脑卒中的风险。

方法:基于CAIASA研究(Coexistence of Atherosclerotic Intracranial Arterial Stenosis With Intracranial Aneurysms),我们前瞻纳入在北京天坛医院自2015年10月至2020年12月间接受手术治疗的UIAs患者。我们使用CTA或DSA诊断ICAS(狭窄率≥50%)。通过多因素logistic回归和倾向性评分匹配评估与ICAS相关的围手术期缺血性脑卒中和不良结果的风险。此外,使用ICAS得分探索不同程度和数量的ICAS与围手术期缺血性脑卒中的关系。

结果:在接受UIAs开颅夹闭或介入治疗的3949名患者中,245名(6.2%)患有ICAS。经过纳排标准筛选后,15.7%(32/204)的ICAS患者出现围手术期缺血性脑卒中,而无ICAS的患者为5.0%(141/2825)。在未匹配和匹配的队列中,ICAS都显著增加围手术期缺血性脑卒中的风险(未匹配:调整后OR=3.11[1.89–5.11];匹配:调整后OR=2.99[1.38–6.48])。这种风险在术前未接受规律抗血小板药物治疗的患者中更为明显(Pinteraction=0.022)。对于开颅夹闭和介入治疗的患者,ICAS在两组中有类似的独立风险作用(开颅夹闭:调整后OR=3.43[1.73–6.79];介入治疗:调整后比值比=3.59[1.94–6.65])。更高的ICAS得分与更高的围手术期缺血性脑卒中的风险相关(Ptrend<0.001)。

结论:ICAS在UIAs患者中的发生并不少见。无论是开颅夹闭还是介入治疗,ICAS都使得围手术期缺血性脑卒中的风险增加约2倍,术前接受规律抗血小板药物治疗可能会降低其风险。

前 言

随着神经影像检查的普及和技术的进步,UIAs的诊断屡见不鲜。据统计,大约有3.2%的人群患有UIAs。ICAS是造成缺血性脑卒中的常见病因,其患病率为6%-65%,非白人人群的患病率更高。动脉粥样硬化在ICAS的形成与发展中起到决定性的作用。而炎症和动脉粥样硬化也对UIAs的发生发展起到重要作用。面对全球不断攀升的卒中负担,UIAs和ICAS共存的现象也越发常见。然而,UIAs患者中ICAS的患病率仍不明。尽管随着技术进步,但UIAs的预防性治疗仍具有不可忽视的风险。缺血性脑卒中是其最常见的手术并发症之一,开颅夹闭和介入治疗分别具有2.52%和2.82%的缺血性脑卒中风险。面对UIAs和ICAS共存的患者,ICAS可能使这种风险显著增加。因此应权衡UIAs的破裂风险和ICAS带来的额外缺血风险,进而做出手术决定。然而至今,尚未有研究评估手术治疗UIAs时ICAS带来的风险。

因此,本研究旨在探索UIAs患者中ICAS的患病率,以及手术治疗UIAs时与ICAS相关的围手术期缺血性脑卒中和不良结局的风险。

方 法

结 果

患病率和研究对象

本研究共纳入3949例接受UIAs手术治疗的患者,其中245例合并ICAS,共患病率为6.2%(245/3949),其随着年龄增加而增加:小于40岁的群体共患病率为1.4%(4/288)、60-70岁群体为10.4%(121/1166)、大于70岁群体为10.1%(16/159)。男性各年龄段ICAS的共患病率均大于女性。此外,对于有缺血性脑卒中病史的患者,ICAS共患病率高达19.5%(105/539)。

为了更好的评估ICAS对术后缺血性脑卒中的危险性,经筛选后我们共纳入3029例患者。我们发现合并ICAS的患者年龄更大并有更多的血管危险因素。基线资料详见下表:

主要结局和次要结局

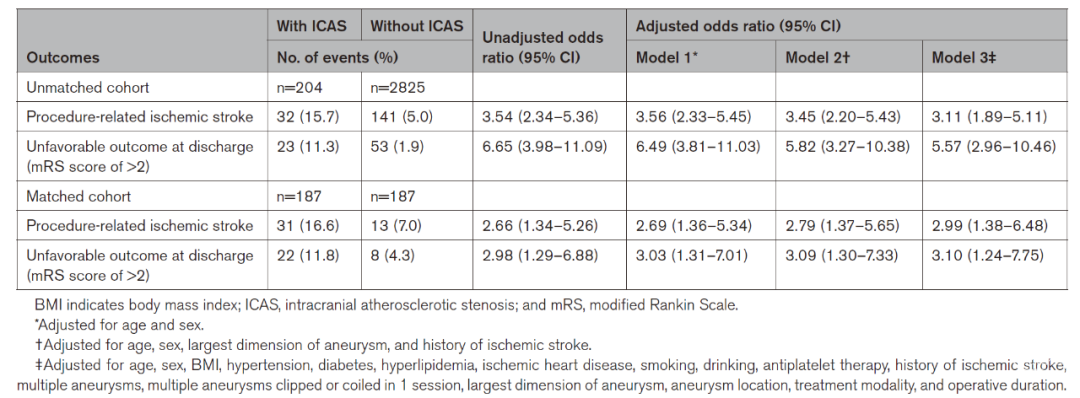

在未匹配ICAS暴露组中,15.7%(32/204)的患者发生术后缺血性脑卒中,而非暴露组中仅有5.0%(141/2825),有显著统计学差异(P<0.001)。相似的结果也在匹配组发现(16.6% vs 7.0%)。对于未匹配队列,多因素logistic回归的多种模型均显示:ICAS是UIAs术后缺血性脑卒中发生的独立危险因素(三种模型的OR值分别为3.56[2.33–5.45];3.45[2.20–5.43];3.11[1.89–5.11])。相似的结果也在匹配队列中发现(三种模型的OR值分别为2.69[1.36–5.34];2.79[1.37–5.65];2.99[1.38–6.48])。

在未匹配ICAS暴露组中,11.3%(23/204)的患者出现术后不良结局(mRS>2),而非暴露组中仅有1.9%(53/2825),有显著统计学差异。相似的结果也在匹配组发现(11.8% vs 4.3%)。对于未匹配队列,多因素logistic回归的多种模型均显示:ICAS是UIAs术后不良结局发生的独立危险因素(三种模型的OR值分别为6.49[3.81–11.03]、5.82[3.27–10.38]、5.57[2.96–10.46])。相似的结果也在匹配队列中发现(三种模型的OR值分别为aOR=3.03[1.31–7.01]、3.09[1.30–7.33]、3.10[1.24–7.75])。

亚组分析

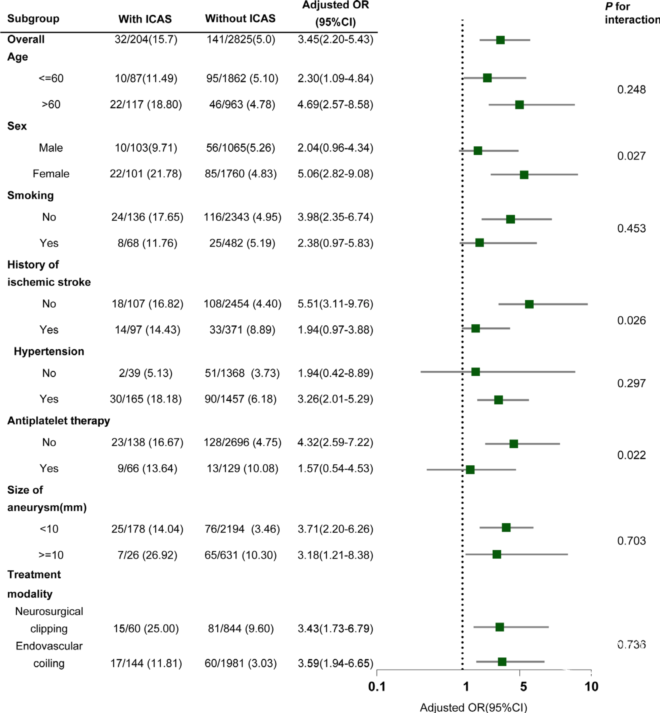

我们将不同年龄、性别、抽烟状况、饮酒状况、缺血性脑卒中病史、高血压、既往接受规律抗血小板治疗、UIAs大小和治疗方式作为亚组因子,进行亚组分析和交互作用检验。我们在不同亚组中均发现ICAS对术后缺血性脑卒中的独立危险因素作用。其中在女性、既往没有缺血性脑卒中病史和既往没有规律接受抗血小板药物治疗的亚组中,ICAS的危险性更大(Pfor interaction=0.027、0.026、0.022)。无论是开颅夹闭还是介入栓塞,ICAS都有相似的风险(OR=3.43[1.73-6.79]和3.59[1.94-6.65]),然而值得注意的是,高达25%(15/60)的ICAS患者在接受开颅夹闭后发生缺血性脑卒中。

ICAS得分与结局

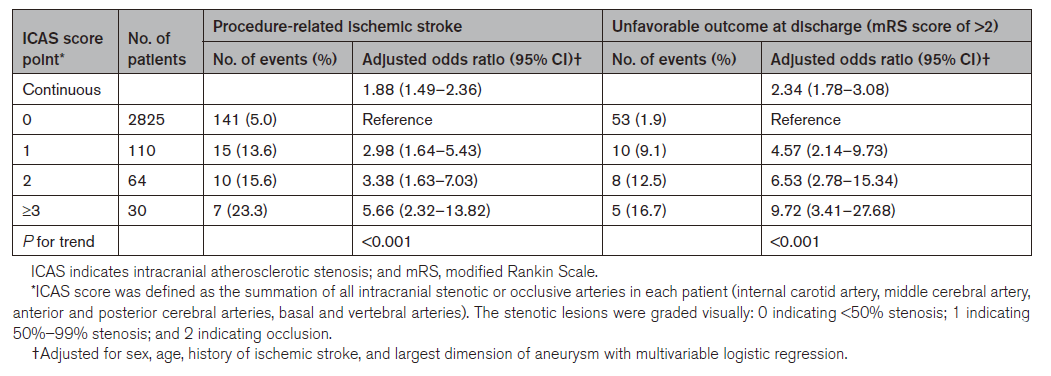

69例患者(69/204,33.8%)有多根ICAS。ICAS得分越高发生术后缺血性脑卒中的概率越大(术后缺血性脑卒中0分:1分:≥3分=5.0%:13.6%:15.6%)。此外,多因素logistic回归也同样发现ICAS得分越高与术后缺血性脑卒中和不良结局显著相关(Pfor trend<0.001)。我们采用另一种得分评估方法可以得到类似结果。

结 论

本院内队列研究发现接受UIAs手术治疗的患者中,ICAS共患病率为6.2%。无论是开颅夹闭还是介入栓塞,ICAS均使术后缺血性脑卒中的风险增加了两倍。因此,面对合并有ICAS的UIAs患者,神经血管医生需要审慎的均衡UIAs破裂风险和ICAS带来的围手术期缺血性风险,特别是对于合并有多根ICAS的患者。一旦做出手术决定,术前规律性抗血小板药物治疗可能能减少术后缺血性脑卒中的风险。

通讯作者简介

赵继宗 院士

首都医科大学附属北京天坛医院

中国科学院院士,香港外科医学院荣誉院士,神经外科学专家。国家神经系统疾病临床医学研究中心主任,北京脑科学与类脑研究中心专家委员会副主任,首都医科大学神经外科学院院长,北京天坛医院神经外科教授、主任医师。

赵继宗教授长期从事神经外科学临床和基础研究,在微创神经外科、脑血管外科和脑认知转化研究方面做了许多开拓性工作。主持国家9-5至12-5脑血管病外科治疗攻关(支撑)项目,攻克巨大动静脉畸形和复杂动脉瘤外科治疗关键技术。推广脑出血规范化微创手术技术,在全国普及烟雾病诊断和外科治疗。2016年赵继宗团队主持国家13-5项目“复杂性脑血管病复合手术新模式治疗”,提出“脑心同治”理论并付诸实施。2018年获国家自然基金委重大专项“脊髓损伤康复”。国内率先建立具有国际先进水平微创神经外科技术平台,将神经外科手术从脑结构性保护推向脑功能保护新高,使我国神经外科进入国际先进行列。作为学科带头人,引领神经外科与中科院、北大、清华等科研院所合作,开展认知障碍脑疾病临床转化研究。任世界神经外科联盟执委后,带领中国神经外科走上国际舞台。发表论文536篇,其中SCI收录195篇。主编出版《颅脑肿瘤外科学》、《血管神经外科学》和《微创神经外科学》等专著13部,主持制定了我国《临床诊疗指南-神经外科分册》和《临床技术操作规范-神经外科分册》。2018年获吴阶平医学奖,获国家和省部级科技进步奖11项,其中国家科技进步二等奖3项,北京市科技进步和中华医学会科学进步一等奖各1项。获全国和北京市先进工作者,北京市优秀科普工作者。

刘兴炬 副主任医师

首都医科大学附属北京天坛医院

医学博士。师从赵继宗院士,北京天坛医院神经外科脑血管2病区骨干成员,主要从事脑血管病外科治疗和临床研究。擅长烟雾病,脑动脉瘤和脑血管畸形外科治疗

曾获首都医科大学优秀博士论文和北京市优秀人才青年项目资助。主持国家自然科学基金课题课题一项。参与科技部国家“十一五”、“十二五”、“十三五”,北京市科委多项重大课题和国自然面项项目。在国内外本领域专业杂志第一和通讯作者发表论著二十余篇,包括Neurology、Stroke、JNNP、JNS等神经外科学领域代表性期刊上

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容