脑医汇,由外而内,融“汇”贯通

1. 治疗原则

药物是pNP目前主要治疗手段,应建立在保证睡眠、稳定情绪的基础上,并认真评估疼痛性质、治疗前后的症状体征和治疗反应。药物治疗的目的不仅要缓解疼痛,同时也要治疗抑郁、焦虑、睡眠障碍等共患病。停药应建立在有效、稳定治疗效果的基础上并采取逐步减量的方法。药物的选择应依据诊断,按药物作用机制选择药物,同时考虑药物的疗效、安全性(如药物代谢途径及对肝肾功能的影响等)和病人的临床情况(如并发症、禁忌证、合并用药中的药物相互作用等),采取个体化治疗。临床上常针pNP的病理特点联合用药。

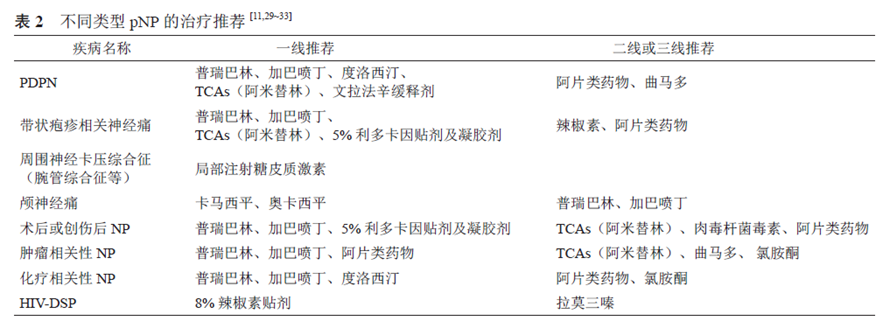

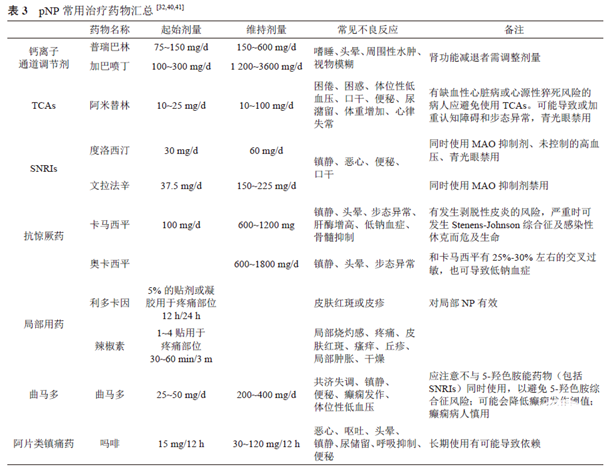

2. 常用治疗药物(见表2、3)

(1)抗惊厥药:

①钙离子通道调节剂:主要包括加巴喷丁和普瑞巴林,作用机制为调节电压门控钙通道α2-δ亚基,减轻疼痛同时也可改善睡眠和情绪。药物的吸收受食物影响较小,不与血浆蛋白结合,基本不经肝脏代谢,没有重要的临床药物相互作用。普瑞巴林是第二代钙离子通道调节剂,与加巴喷丁相比,增强了与α2-δ亚基的亲和力,滴定和起效更快,呈线性药代动力学特征,生物利用度≥90%且与剂量无关。加巴喷丁需要数周缓慢滴定至有效剂量,呈非线性药物代谢动力学特征,生物利用度随剂量升高而降低。

②钠离子通道阻断剂:主要包括卡马西平和奥卡西平,是治疗三叉神经痛的一线用药。因在其余类型的NP中疗效不确定,所以不作为一线推荐。

(2)抗抑郁药:

①三环类抗抑郁药(TCAs):最常用的为阿米替林、去甲替林,可作用于疼痛传导通路的多个环节:阻断多种离子通道,抑制5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取,主要在疼痛传导途径中的下行抑制通路发挥作用。使用阿米替林时应注意其心脏毒性。

② 5-羟色胺、去甲肾上腺素再摄取抑制药(SNRIs):常用药物有文拉法辛和度洛西汀等。该类药物选择性抑制5-羟色胺、去甲肾上腺素再摄取,提高二者在突触间隙的浓度,在疼痛传导途径中的下行通路发挥作用。

(3)局部用药:

①利多卡因:利多卡因是电压门控钠通道阻断剂,通过阻断神经损伤后异常表达的钠离子通道Nav 1.8和Nav 1.7,减少周围神经的异常放电,降低外周敏化,是带状疱疹相关神经痛的一线用药,也用于治疗糖尿病性NP、艾滋病相关性NP。

②辣椒素:辣椒素是通过与位于Aδ纤维和C 纤维上的TRPV1受体结合而发挥作用,其与受体结合后引起P物质释放,并通过钠离子和钙离子内流导致短暂的去极化。长时间接触辣椒素会过度刺激其受体并使其脱敏,从而导致其功能失活。局部辣椒素的镇痛作用可以解释为可逆性的神经变性。高浓度辣椒素(8%)常作为局部NP的一线用药,也可用于治疗HIV-DSP、PHN、PDPN、颈腰椎相关的NP。

(4)曲马多:曲马多具有双重作用机制,可同时作用于μ阿片受体和去甲肾上腺素/5-羟色胺受体以达到镇痛效果。不良反应与剂量相关,虽滥用率低,但也会发生身体依赖,需逐步停药。

(5)阿片类镇痛药:可单独使用,或与一线药联合使用,常用药物有吗啡、羟考酮和芬太尼等。速释剂型用于爆发痛,缓释剂型用于慢性疼痛的长期治疗。未用过阿片药的病人起始量应从小剂量开始,个体量化。阿片类药物的不良反应在用药后1~2周内可能发生耐受,但便秘终身不耐受,需要加以防治。一旦NP病因去除或调控治疗有效缓解疼痛后,应缓慢减少药量至撤除用药。

(6)其他药物:除上述药物外,一些药物在临床已有广泛应用,包括牛痘疫苗接种家兔皮肤炎症提取物、10%氯胺酮贴剂、0.1%可乐定贴剂、5%巴氯芬贴剂、丁丙诺啡透皮贴、A型肉毒素、草乌甲素、美金刚、美西律以及某些抗惊厥药(拉莫三嗪、丙戊酸钠、托吡酯等)。

(1)神经毁损:分为化学毁损和物理毁损两种方式,操作方法相类似。都是在影像引导下定位穿刺到需要治疗的神经周围,通过物理(主要是射频热凝)或化学(神经破坏药物)的方法阻断痛觉传导。毁损的方法虽然取得了一定的疗效(如三叉神经痛),但无论使用哪一种毁损方法,都应尽量避免损坏病人的生活机能,保障治疗安全。

(2)射频调控:脉冲射频是近些年发展起来的一种治疗或改善周围神经病变的一种介入手段,其机制为脉冲射频激发疼痛信号传入通路的可塑性改变,产生疼痛的抑制作用。使用2 Hz、20 ms的脉冲式射频电流,产生的温度低于42℃,对神经纤维解剖结构无破坏作用。脉冲射频(pulsed radio frequency, PRF)可以减轻神经损伤后的NP。PRF对脊柱疾病引起的根性疼痛、带状疱疹后神经痛、枕神经痛有效;治疗三叉神经痛的持续时间较短,疗效比射频热凝术弱,但安全性优于传统射频治疗。脉冲射频有两种治疗模式一种是标准脉冲模式,另一种是手动脉冲模式,手动模式时各治疗参数均可调节,主要是控制温度,避免神经感觉传导受到不可逆的损伤。

(3)神经阻滞:神经阻滞是NP的常用治疗方法,用于带状疱疹后神经痛,II型复杂区域疼痛综合征(complex regional pain syndrome, CRPS)、痛性糖尿病周围神经病变以及创伤性和手术性神经损伤。

目前得到广泛认可的神经阻滞治疗用药包括局部麻醉药、糖皮质激素、阿片类药物、神经毁损药等。神经阻滞应做好充分的病人病情评估,把握适应证,熟悉阻滞部位的解剖结构以及阻滞用药的作用机制、不良反应和联合用药的利弊,规范穿刺及操作技术,准确进行效果评价,了解可能的并发症并采取相应预防措施。

文章来源:

周围神经病理性疼痛诊疗中国专家共识[J]. 中国疼痛医学杂志,2020,26(5):321-328. DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2020.05.001.

扫描二维码

或点击“阅读原文”链接

查阅共识全文

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、神内资讯所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。