急性自发性脑出血(ICH)是最严重、治疗手段最少的卒中类型,导致三分之二的患者死亡或者致残,每年大约340万人的生命健康因此受到威胁。脑出血在高收入国家中约占卒中的10-20%,而在低收入和中等收入国家有更高的发生率,造成严重的个人、社会和经济负担。尽管脑出血引起的危害巨大,但是有明确证据支持的治疗策略相关的研究进展却十分缓慢。目前临床上广泛应用的早期降压治疗是最有希望的治疗措施,然而之前的大型临床试验的结果并不一致,因此各国临床指南的证据等级和推荐等级均为中等。由于其他的药物和手术治疗方案,也均未从大型随机对照试验中取得明确的证据,在临床上造成一种普遍的消极情绪,认为积极治疗的作用不大。这与近年来在急性缺血性卒中诊疗中取得的重大进展,形成了鲜明对比。

将已有治疗措施组合到一起的联合方案是一类非常有前途的治疗策略, 前期在包括缺血性和出血性卒中人群中进行的随机对照试验,以及观察性研究中均发现其潜在益处。2023年5月25日,一项关于急性脑出血后包含强化降压在内的组合性管理方案的国际多中心临床研究结果,于德国慕尼黑举行的第九届欧洲卒中组织大会(European Stroke Organisation Conference)重磅公布,并同步发表于顶级期刊《柳叶刀》(The Lancet)上。

点击或截图识别二维码,即可查看原文

左右滑动查看更多

![]()

共同通讯作者、四川大学华西医院神经外科游潮教授介绍说,“2013年,我们组建了由神经外科、神经内科、神经重症、神经影像及神经疾病护理等多学科交叉融合构成的研究团队。在既往的系列研究基础上,我们通过对重要临床问题和当时研究前沿进展的梳理,凝练出若干关键研究方向,主持了国家十二五科技攻关项目的研究,开始对脑出血规范化综合性治疗方案的系统性临床研究进行持续深入联合攻关。2016年,我们团队获得华西医院专项课题经费资助,牵头开展了迄今为止脑出血领域最大规模的国际多中心RCT研究——INTERACT3。该研究是由中国学者牵头,有近百家中国医疗机构参与,超过85%的受试患者在中国大陆域内纳入,整个研究打上了深刻的中国烙印,集中体现了中国神经外科学界的学术思考和临床能力,在全球脑血管病研究领域发出了响亮的中国声音,做出了重要的中国贡献。”

![]()

![]()

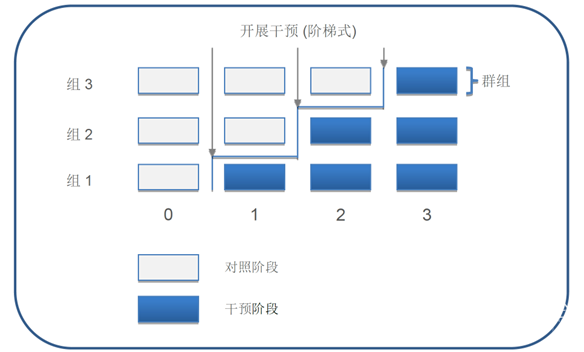

共同第一作者、澳大利亚乔治全球健康研究院宋莉莉博士表示,“INTERACT3研究是一项开放标签的研究,采用阶梯式群组式的随机法,即同一阶段入组的、同一医院的患者群体接受的都是相同的干预措施,这减少了研究过程中不同组的医患交流可能造成的干扰。其次,该研究兼具探索性质与实施科学的性质,群组式的设计有助于更好地‘实施’干预,将指南推荐的、具有循证证据的干预措施融入临床实践中。此外,INTERACT3研究的入排标准十分宽泛,加上连续性入组,降低了选择性偏倚,更接近真实世界的实际情况,普适性与可推广性更优。”

![]()

1

早期强化血压管理:目标为在治疗开始后1小时内达到低于140mmHg的目标收缩压;

2

严格控制血糖升高:开始治疗后尽快将无糖尿病和有糖尿病的患者的血糖降至6.1-7.8 mmol/L和7.8-10.0 mmol/L;

3

体温管理:开始后1小时内将患者体温降至低于37.5℃;

4

抗凝治疗:在治疗后1小时内达到低于1.5 INR。

![]()

共同通讯作者、澳大利亚乔治全球健康研究院Craig Anderson教授表示,“这种组合性管理是非常简单的,它并不昂贵,无需高科技手段。其成本与疾病所致生命损失或残疾造成的负担相比可谓微不足道。”

![]()

![]()

共同第一作者、澳大利亚乔治全球健康研究院宋莉莉博士表示,“INTERACT3研究的结果将在未来改变指南、改变我们的临床实践,对全球脑出血患者产生积极的影响。”

共同第一作者、四川大学华西医院神经外科脑血管病专业医疗组长马潞教授表示,“因血压、血糖控制较差、治疗依从性欠佳,中低收入国家中脑出血发病率往往较高。我们计算了需治疗人数(Number needed to treat,NNT,即避免1例不良结局的发生或得到1例有益结果需要治疗的病例数)。在该研究中,NNT值大约为35,也就是说,每35例患者中将有1人因‘组合性管理’明显获益。通过在中低收入国家进行推广、在中高收入国家进行强化,在全球每年约330万高血压脑出血患者中,将有10万~15万患者获益。这对降低死亡、减少伤残,降低患者负担、节约医疗成本、推动社会繁荣都具有重要意义。”

![]()

通讯作者简介

游潮 教授

四川大学华西医院

教授,主任医师,博士研究生导师

历任四川大学华西医院神经外科主任、中国医师协会神经外科分会副会长、中华医学会神经外科专委会副主任委员、中华神经外科学会四川省专委会主任委员、成都市医学会神经外科分会主任委员等职

曾任中国抗癌协会神经肿瘤专委会主任委员,现任海峡两岸医药卫生交流协会神经外科专业委员会主任委员、中国医学促进会神经外科分会副主任委员、世界神经外科学会联合会(WFNS)毕业后教育协会执行主任委员、中华医学会神经外科分会常委、中央干部保健局会诊专家、中国神经科学学会神经外科学基础与临床分会副主委等职。担任《Neuro Critical Care》(中文版)、《中华创伤杂志》、《中华神经外科杂志》英文版、《中国脑血管病杂志》等十多种杂志编委、常委、副主编等职

曾作为高级访问学者先后赴美国和欧洲访问学习,从事神经外科临床及研究工作及基础研究近四十年,具有丰富的神经外科临床诊治经验,擅长于颅脑肿瘤及脑血管病的诊治。近二十年来,主要致力于脑血管病的基础和临床研究,对大型复杂颅内动脉瘤、颅内动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、各型高血压脑出血、包括丘脑出血、脑干出血等高难度神经外科手术治疗具有深厚的造诣和技巧,达到国内外先进水平,并多次应邀在国际大会对以上疾病的诊治做专题报告,与国际知名医科大学建立了长期深入的合作

已培养硕士、博士研究生120余名,指导博士后20余名,主持国家“十二五”科技支撑计划课题(出血性卒中病因学评价与微创治疗技术研究)及卫生部临床学科重点建设项目、国家自然科学基金、四川省科技支撑计划重大项目等各级科研课题近20项,先后主持获国家级、部省级科技进步奖10余项,主编《脑脊髓血管外科学》、《颅脑损伤》、《脑血管病治疗》等多本现代神经外科专著,在国内外公开刊物上发表论文400余篇,其中SCI论文200余篇

Craig Anderson

Global Brain Health,

The George Institute

乔治全球健康研究院(澳大利亚)神经与精神健康部门高级主管

乔治全球健康研究院(中国)所长

澳大利亚新南威尔士大学卒中医学与临床神经科学教授

在临床神经学和老年保健学方面拥有专业资格,并在西澳大学获得医学和流行病学博士学位,他还是澳大利亚国家健康与医学研究委员会(NHMRC)高级主管研究员

刚卸任亚太卒中机构(APSO)主席一职。他拥有多个专家协会成员身份,他是Cochrane卒中集团编辑以及大西洋卒中协会(SSA)前任主席。他在脑卒中、心脑血管疾病和老年健康等临床与流行病学方面发表数量众多的原创文章,领导多个脑卒中领域的大型流行病学和临床试验项目。他投身于全球脑卒中相关的科研、能力建设、政策制定和医疗保健服务发展,并更加关注于亚洲-这一疾病负担沉重的地区

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。