广州南方医科大学南方医院神经外科的漆松涛教授等对围垂体柄蛛网膜的解剖和组织学特征进行研究,文章发表在2010年3月的《Neurosurgery》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Qi ST, et al. Neurosurgery. 2010 Mar;66(3):585-9. doi: 10.1227/01.NEU.0000365371.50165.06】

研究背景

蛛网膜是限制鞍区及鞍上区的肿瘤在脑池间扩展的有效屏障。掌握垂体柄与周围的蛛网膜结构的解剖知识,有助于更好地了解鞍区和鞍上区肿瘤与重要神经血管的解剖关系以及肿瘤的生长模式,但很少有作者对此进行描述。广州南方医科大学南方医院神经外科的漆松涛教授等对围垂体柄蛛网膜的解剖和组织学特征进行研究,文章发表在2010年3月的《Neurosurgery》在线。

研究方法

研究者解剖16具福尔马林溶液固定的成人头颅标本,其中10具动脉注入红色的乳胶。逐步分离垂体柄密切相关的结构,包括颈动脉池、视交叉池、脚间池和蛛网膜。另5具头颅标本用于组织学研究。将鞍区去骨后的脑组织切成5μm的连续组织块。然后,用三色胶原固定和波形蛋白免疫组化标记。包裹鞍膈的基底蛛网膜组成视交叉的下壁;在视交叉前方基底蛛网膜覆盖鞍结节、前床突以及蝶骨嵴前缘;侧方延伸至海绵窦上壁和颞窝;后方至鞍背、后斜突及斜坡。垂体柄穿过基底蛛网膜直达垂体腺体。在穿入部位,基底蛛网膜沿垂体柄向上延伸,形成垂体柄的蛛网膜袖套(arachnoid sleeve enveloping the pituitary stalk,ASPS)。

研究结果

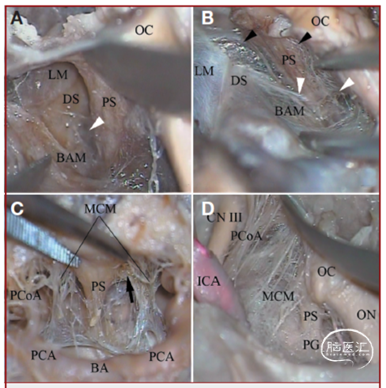

Liliequist膜位于垂体柄的后方,起源于基底蛛网膜,覆盖鞍背、后床突和邻近的天幕边缘。发育成熟的间脑Liliequist膜向上附着于乳头状体的前缘,分隔视交叉池与脚间池。11个脑标本中,小部分蛛网膜小梁起源于Liliequist膜前表面,附着于垂体柄的中上部分的后外侧、视交叉的下表面,使垂体柄蛛网膜袖套中上部增厚。2个脑标本中,无蛛网膜小梁连接Liliequist膜和垂体柄。4个脑标本中,间脑Liliequist膜缺失,无来源于Liliequist膜的蛛网膜小梁与垂体柄相接,视交叉池和脚间池自由连接。在矢状位上,颈内动脉内侧膜分割视交叉池和颈内动脉池,各个脑标本内存在很大的差异。5具脑标本的颈内动脉内侧膜缺失;此内侧膜表现各异,从多孔小梁到相对完整而仅开小口的膜。颈内动脉内侧膜源于基底蛛网膜下层至颈内动脉、后交通动脉和Liliequist膜上表面。颈内动脉内侧膜向上、内侧延伸并附着于视交叉下表面、邻近视神经、漏斗外表面和垂体柄蛛网膜袖套的上部分软脑膜(图2)。

图2. 垂体柄与源于Liliequist膜、基底蛛网膜、颈内动脉内侧膜的蛛网膜小梁位置关系。A. 仅有基底蛛网膜发出的蛛网膜小梁附着于垂体柄蛛网膜袖套下段的后外侧面。B. 由源于Liliequist膜和基底蛛网膜的小梁附着于垂体柄蛛网膜袖套的后、外及前表面和附于视交叉下外侧面。C. 基底蛛网膜的附着前视图。D. 基底蛛网膜的附着后视图。BA:基底顶点;CN III:动眼颅神经;DS:鞍背;ICA:颈内动脉;ON:视神经;PCA:大脑后动脉;PCoA:后交通动脉;PG:垂体腺瘤。

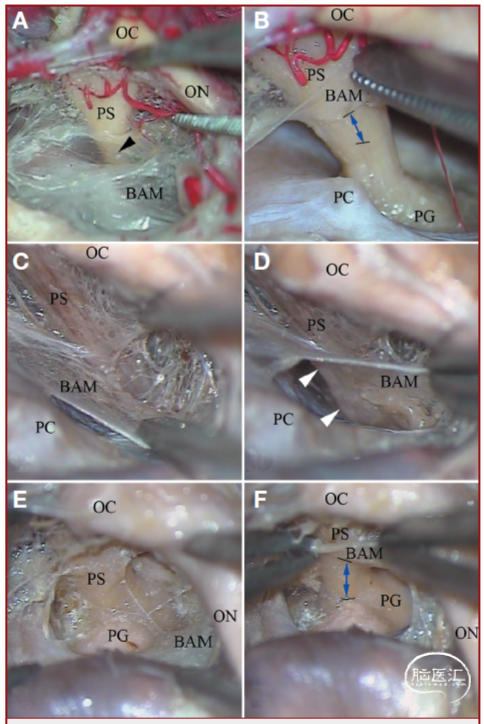

组织学研究结果显示,在所有的脑标本中均可发现垂体柄蛛网膜袖套。在垂体柄穿过基底蛛网膜的上方,基底蛛网膜沿着垂体柄向上延伸。因此,垂体柄蛛网膜袖套的蛛网膜厚度比基底蛛网膜薄。在垂体柄的上端,垂体柄蛛网膜袖套附于垂体结节部。波形蛋白免疫组化清楚显示,蛛网膜袖套上端终止于垂体结节部和漏斗底部周围(图3)。

图3. 垂体柄的矢状位和冠状位组织学特点(A、B和C为三色胶原染色,D和E为波形蛋白标记)。A. 垂体柄蛛网膜袖套起于鞍膈开口的垂体柄下段部分,垂体柄蛛网膜下端与垂体腺前表面的距离约为垂体柄前后长度。B. 基底蛛网膜与鞍膈、垂体腺体前表面有一定的距离间隔。垂体柄蛛网膜袖套在垂体柄的下端松散黏附,而在上端为紧密黏附。C. 三色胶原染色不能显示垂体柄蛛网膜袖套的上端部分。D、E. 波形蛋白免疫组化显示垂体蛛网膜袖套上段止于垂体柄上段前后表面的垂体结节部。BAM:基底蛛网膜;Diaph.:鞍膈;DM:硬脑膜;DS:鞍背;IS:漏斗柄;OC:视交叉;PD:结节部;PM:软脑膜;PN:神经部。

通过解剖和组织染色发现,垂体柄由蛛网膜包裹形成垂体柄蛛网膜袖套。在每个脑标本中,垂体柄蛛网膜袖套长度不一,下端止于鞍膈下或鞍膈上,上端止于垂体结节部和漏斗部周围。在一些脑标本中观察到源于Liliequist膜、基底蛛网膜和颈内动脉内侧膜的蛛网膜小梁加强垂体柄蛛网膜袖套的厚度。

研究结论

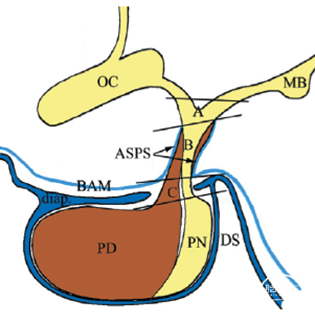

作者提出,根据与垂体柄蛛网膜袖套关系的解剖研究,垂体柄可分为3部分,第一部分:蛛网膜下腔部分,即垂体柄蛛网膜袖套上端的部分;第二部分:蛛网膜腔内部分,即垂体柄蛛网膜袖套;第三部分:蛛网膜腔外部分,即基底蛛网膜与垂体腺前表面的间隔部分(图4)。

图4. 根据与垂体柄蛛网膜袖套的关系解剖研究,垂体柄可分为3部分。A. 蛛网膜下腔部分;B. 蛛网膜腔内部分;C. 蛛网膜腔外部分。BAM:基底蛛网膜;Diaph.:鞍膈;DS:鞍背;MB:乳头状体;OC:视交叉;PD:结节部;PN:神经部。

研究垂体柄周围蛛网膜有其重要的临床意义,垂体柄蛛网膜袖套虽然非常薄,但其物理性能比神经组织更加具有弹性和韧性。鞍上区的脑膜瘤可以严重压迫垂体柄,但垂体柄蛛网膜袖套为肿瘤的剥离提供解剖界面,因此术后发生垂体功能低下比较少见。垂体柄周围蛛网膜还可作为一种屏障限制鞍上肿瘤向邻近脑池扩展。颅咽管瘤起源于垂体柄的任何部位,因此可位于该蛛网膜外、膜下或膜内。垂体柄周围蛛网膜的不同模式关系到不同部位肿瘤的生长方式,也关系到肿瘤与鞍上神经血管的粘连状况。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。