文章来源:中国脑血管病杂志, 2023, 20(2):84-89,105.

作者:陈忠军 闯闯 胡腾 李迪

通信作者:李迪,Email:jzlidi@126.com

摘要:

目的 对比分析前、后循环大血管闭塞所致急性缺血性卒中机械取栓治疗的安全性和有效性。

方法 回顾性连续纳入大连市中心医院神经介入及神经重症科2019 年1 月至2021 年12月经DSA证实为颅内外大血管闭塞的急性缺血性卒中住院患者405例,均行机械取栓治疗。依据责任血管闭塞部位的不同,将405例患者分为前循环组(335 例)和后循环组(70 例)。对两组患者的基线资料[年龄、性别、体质量指数、基线美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、静脉溶栓情况、既往病史(高血压病、糖尿病、心房颤动)、吸烟史、饮酒史、术前收缩压]、手术相关资料[发病至再通时间、取栓次数、一次再通、支架置入、卒中病因分型(大动脉粥样硬化、栓塞、病因不明)]、术后(血管成功再通、血管完全再通)和结局终点(主要结局和次要结局)进行对比分析。术后血管成功再通为改良脑梗死溶栓(mTICI)分级2b ~ 3级,血管完全再通为mTICI分级3级。主要结局终点为机械取栓治疗后3个月的功能独立[改良Rankin量表(mRS)评分0 ~ 2分];次要结局终点包括其他临床结局(取栓治疗后3 个月内死亡)及安全性结局(住院期间发生症状性颅内出血)。

结果 术前接受静脉溶栓治疗患者183 例(45.2%)。(1)前循环组患者年龄高于后循环组[(69 ± 11)岁比(66 ± 10)岁,t = 2.107],体质量指数低于后循环组[(23.1 ± 3.0)kg/m2比(25.2±2.8)kg/ m2,t = - 5.386],基线NIHSS评分、术前收缩压均低于后循环组[(18±6)分比(24±8)分,t=-7.148;(141±27)mmHg比(153±23) mmHg, t=- 3.464],组间差异均有统计学意义(均P < 0.05)。两组患者性别、静脉溶栓、高血压病、糖尿病、心房颤动、烟酒史比例的差异均无统计学意义(均P > 0.05)。(2)前循环组与后循环组患者发病至再通时间的差异无统计学意义(P>0.05)。后循环组取栓次数少于前循环组[1.20(1.00,3.00)次比2.10(1.00,6.00)次,Z = 9.343],一次再通率、支架置入率高于前循环组[80.0% (56/70)比47.5%(159/335),χ2= 24.613; 34.3%(24 / 70)比12. 8%(43 / 335),χ2 = 19.296],组间差异均有统计学意义(均P < 0.05)。后循环组大动脉粥样硬化型、栓塞型、病因不明型的占比分别为44. 3%(31 / 70)、55. 7%(39 / 70)、0,前循环组大动脉粥样硬化型、栓塞型、病因不明型的占比分别为15.2%(51/335),81. 2%(272 / 335)、3.6%(12 / 335),两组患者卒中病因分型分布的差异有统计学意义(χ2 = 31.556,P < 0.01)。(3)前循环组与后循环组患者术后血管成功再通率、术后3个月功能独立比例、术后症状性颅内出血发生率的差异均无统计学意义(均P > 0. 05);后循环组患者血管完全再通率、出院时NIHSS评分、病死率均高于前循环组,组间差异均有统计学意义[70.0%(49 / 70)比55.2%(185 / 335),χ2 = 5.182;15(9,19)分比11(6,14)分,Z = - 4.354;44. 3%(31 / 70)比29.9%(100 / 335),χ2 = 5.513;均P <0.05]。

结论 前循环与后循环大血管闭塞缺血性卒中患者接受机械取栓治疗后3个月功能独立相当;后循环大血管闭塞缺血性卒中患者术后发生症状性颅内出血事件并未高于前循环,但死亡事件发生率高于前循环。本研究结果有待进一步验证。

缺血性卒中约占全部卒中的80%,其中急性大血管闭塞所致的卒中危害更大,后者具有更高的致死、致残率[1]。多项研究结果表明,机械取栓治疗可显著改善前循环大血管闭塞卒中患者的神经功能预后[2-6]。后循环是缺血性卒中的好发部位,在急性缺血性卒中中的占比约为20%[7]。在有中度至重度临床表现的基底动脉闭塞患者中,有高达80%的患者发生死亡或严重残疾[8]。然而,支持在急性基底动脉闭塞患者中使用机械取栓的证据有限[9-11]。目前,后循环闭塞与前循环闭塞缺血性卒中患者接受机械取栓治疗的效果是否存在差异尚未明确。本研究通过比较前后循环急性缺血性卒中患者接受机械取栓治疗的效果,旨在探讨二者临床特征及预后的不同。

1 对象与方法

1. 1 对象

回顾性连续纳入2019 年1 月至2021 年12 月大连市中心医院神经介入及神经重症科颅内外大血管闭塞的急性缺血性卒中住院患者405 例,大血管闭塞经DSA 证实,且均行机械取栓治疗。405 例患者中,男279 例,女126 例;年龄27 ~ 94 岁,中位年龄69(33,83)岁;基线美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分6 ~ 39 分,中位NIHSS 评分18(12,25)分;术前接受静脉溶栓治疗患者183 例(45. 2%)。依据责任血管闭塞部位的不同,将405 例患者分为前循环组(335 例)和后循环组(70 例)。患者及其家属对诊疗方案知情,并在诊疗知情同意书上签字表示同意。本研究方案经大连市中心医院伦理委员会审核批准(伦理号:20220-100-01)。

1. 2 卒中救治策略

卒中救治策略遵循文献[12]的推荐:对于发病时间在4. 5 h 以内且无禁忌证的患者推荐首选桥接治疗。机械取栓治疗首选局部麻醉,经股动脉穿刺,置入8 F 或9 F 动脉鞘,至少完成主动脉弓及责任血管的造影,以明确闭塞血管部位。术中,术者根据实际情况及影像学结果选用再通技术及装置,包括支架取栓、直接抽吸、直接抽吸+支架结合抽吸等。支架撤出体外后再次造影,若造影显示初次取栓后无法维持前向血流,则需再次取栓,如再次取栓后闭塞血管仍存在严重狭窄,无法维持前向血流,则需选择补救措施(支架置入及球囊扩张);若造影显示改良脑梗死溶栓(modified thrombolysis in cerebral infarction,mTICI)分级≥2b 级,且观察15 min 后造影仍能维持mTICI 分级≥2b 级,则结束治疗。若患者血流稳定,且mTICI 分级≥2b 级,则提示血管再通成功[12]。由手术医师决定取栓操作次数,支架取栓总次数不超过6 次。

患者接受机械取栓治疗后常规转至神经重症监护病房继续救治。术后严格控制血压,使其降低为基础血压的 30%或收缩压< 120 mmHg,给予白蛋白静脉滴注预防脱水、保护血管内皮等。术后24 h 再次进行头部CT 检查,若无明显血肿出现、大面积脑梗死征象及脑疝,可根据发病机制行二级预防治疗[12]。

1. 3 资料收集及评价标准

收集两组患者的基线资料[年龄、性别、体质量指数(body mass index,BMI)、NIHSS 评分[13]、静脉溶栓情况、既往病史(高血压病、糖尿病、心房颤动)、吸烟史、饮酒史、术前收缩压]、手术相关资料[发病至再通时间、取栓次数、一次再通、支架置入、卒中病因分型 (大动脉粥样硬化、栓塞、病因不明)]、术后(血管成功再通、血管完全再通)和结局终点(主要结局和次要结局),并进行组间比较。

高血压病[14]:未使用降压药物的情况下,非同日3 次测量舒张压≥ 90 mmHg 和(或)收缩压≥140 mmHg;或夜间平均血压≥120 / 70 mmHg;或日间平均血压≥ 135 / 85 mmHg;或24 h 动态平均血压≥130 / 80 mmHg。糖尿病[15]:空腹血糖≥7. 0 mmol / L 或既往已被确诊为糖尿病。心房颤动[16]:符合《心房颤动的诊断与药物治疗(中国专家共识)》中心房颤动的标准或既往已被诊断者。吸烟[17]:本次研究时仍未戒烟者,无论每日是否吸烟;饮酒[18]:指过去12 个月曾经饮酒。

结束血管内操作即刻采用mTICI分级评估血管再通情况,将mTICI分级2b ~ 3 级定义为血管成功再通,将mTICI 分级3 级定义为血管完全再通[19]。一次再通定义为仅使用一次取栓装置,无需使用任何其他的补救性措施治疗大血管闭塞,并达到mTICI分级2b ~ 3级[20]。

参照既往研究及基于术中影像学发现,本研究将急性缺血性卒中病因分型分为动脉粥样硬化型、栓塞型及病因不明型[21],其中动脉粥样硬化型定义为机械取栓术中,全脑DSA显示血管闭塞部位有显著的管腔狭窄,且狭窄率> 70%,或管腔狭窄率>50%的同时伴有远端血流受限或经机械取栓治疗后仍有显著的再闭塞倾向;栓塞型定义为在机械取栓治疗后,无显著的管腔狭窄或再闭塞倾向;病因不明型定义为基于目前的临床及影像资料均无法明确病因。

1. 4 结局终点

对结局终点的评估由大连市中心医院神经内科一名获得mRS评估资质的医师通过电话或门诊随访完成。主要结局终点为患者接受取栓治疗后3个月功能独立,即改良Rankin量表(mRS)评分0 ~2分[22]。次要结局终点包括其他临床结局及安全性结局,其他临床结局是指取栓治疗后3 个月内死亡(mRS评分为6分)[23];安全性结局主要指症状性颅内出血,即取栓治疗后,住院期间影像学检查可见任意类型的颅内出血,且该出血引起NIHSS评分较术前增加≥4分[23]。

1. 5 统计学分析

采用Kolmogorov-Smirnov 检验判断计量资料的正态性,对于符合正态分布的计量资料以x-±s 表示,组间比较采用Student′s T检验;对于不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05 为差异有统计学意义。使用Stata 17. 0对数据进行统计学分析。

2 结果

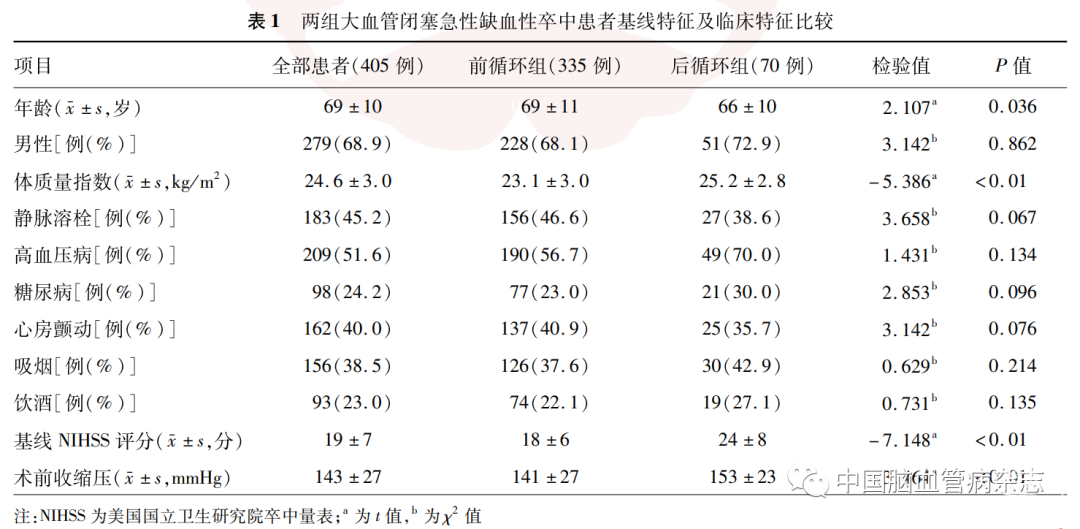

2. 1 基线及临床特征比较

前循环组患者年龄高于后循环组,BMI 低于后循环组,基线NIHSS 评分、术前收缩压均低于后循环组,组间差异均有统计学意义(均P < 0. 05)。两组患者性别、静脉溶栓、高血压病、糖尿病、心房颤动、烟酒史比例的差异均无统计学意义(均P >0.05)。见表1。

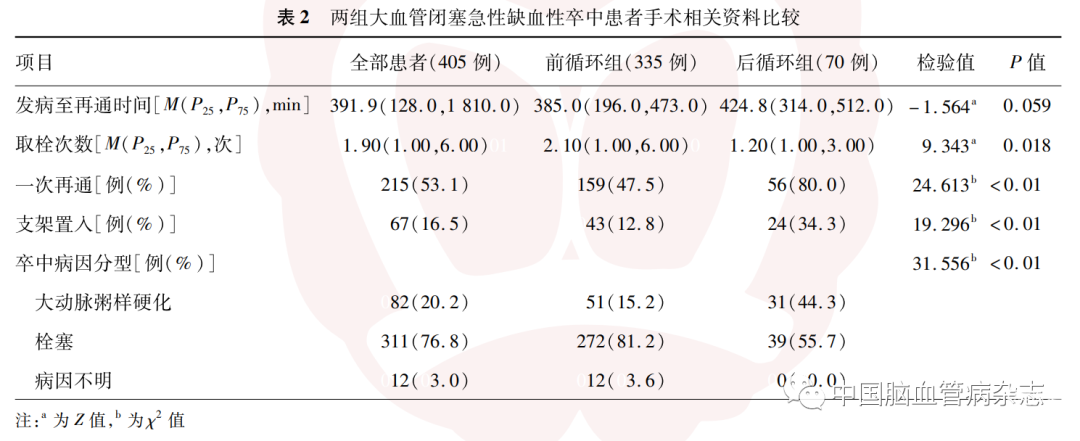

2. 2 手术相关资料

前循环组与后循环组患者发病至再通时间的差异无统计学意义(P > 0. 05)。后循环组取栓次数少于前循环组,一次再通率、支架置入率高于前循环组,组间差异均有统计学意义(均P < 0. 05)。两组患者卒中病因分型分布的差异有统计学意义(P <0.01)。见表2。

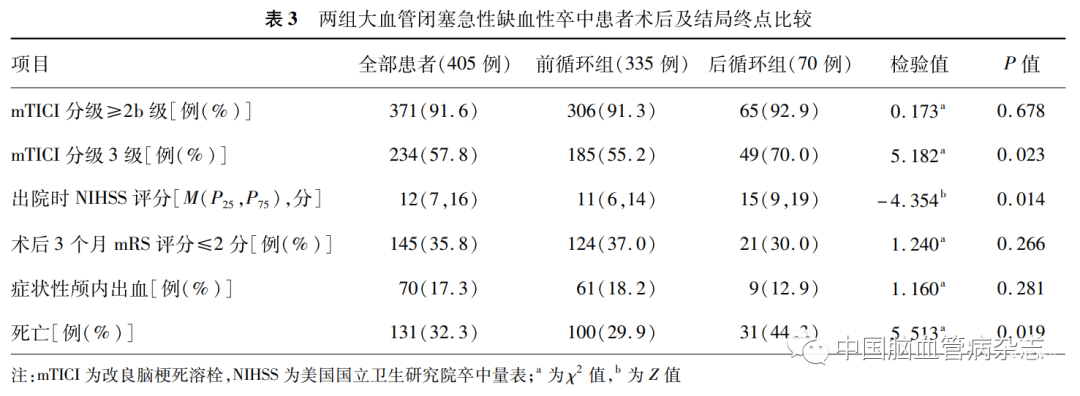

2. 3 术后及结局终点比较

前循环组与后循环组患者术后血管成功再通率、术后3个月功能独立比例、术后症状性颅内出血发生率的差异均无统计学意义(均P > 0. 05);后循环组患者血管完全成功再通率、出院时NIHSS 评分、病死率均高于前循环组,组间差异均有统计学意义(均P < 0. 05)。见表3。

3 讨论

既往研究报道,基底动脉闭塞形成的后循环急性缺血性卒中患者的病情更重[24],本研究后循环组患者基线NIHSS评分高于前循环组,反映了后循环大血管闭塞患者病情较重,与既往研究报道一致。相对前循环闭塞,后循环组患者基线NIHSS评分高也是病死率、致残率均较高的原因。

在急性缺血性卒中病因分型方面,本研究结果显示,后循环组大动脉粥样硬化型占比高于前循环组,前后循环组在卒中病因分型分布的差异有统计学意义(P < 0. 01),与Tao等[9]报道的急性基底动脉闭塞血管内治疗的多中心随机对照试验结果类似。与本研究前循环组急性闭塞患者相比,后循环组所需取栓次数更少,具有较高的一次血管成功再通率。Yoo和Andersson[25]研究表明,取栓次数越少则血管成功再通率越高。本研究结果与文献报道相似。本研究结果显示,后循环组具有更高的支架置入率,这与后循环组具有更高的大动脉粥样硬化型占比有关,该类患者单纯支架取栓治疗后可能残存严重的管腔狭窄,开通的闭塞血管往往具有更高的再闭塞倾向[26]。此外,机械取栓操作可能造成医源性血管内膜损伤、纤维帽破裂、血管夹层等,从而增加了早期再闭塞风险,而支架置入对维持血管的再通状态尤为重要[27]。

Tao等[9]纳入342例基底动脉闭塞患者,以2 ∶ 1的比例分配至血管内治疗组和单纯最佳内科治疗组,排除2例拒绝血管内治疗者,结果显示,血管内治疗组治疗后3个月mRS评分≤2分的占比为33. 2%(75 / 226),单纯最佳药物治疗组治疗后3 个月mRS评分≤2分的占比为10. 5%(12 / 114),提示血管内治疗的效果更佳。该研究中,血管内治疗组出院时NIHSS评分为16(4,36)分,治疗后3个月病死率为36. 7%(83 / 226)。本研究后循环组血管内治疗后3 个月功能独立比例为30. 0%(21 / 70),与文献报道近似。虽然本研究前、后循环组患者在术后3 个月功能独立、症状性颅内出血比例的差异均无统计学意义[功能独立:37. 0%(124 / 335)比30. 0%(21 / 70),症状性颅内出血:18. 2%(61 / 335)比12. 9%(9 / 70);均P > 0. 05],但后循环组出院时NIHSS评分高于前循环组(中位数:15 分比11 分,P = 0. 014),后循环组病死率也明显高于前循环组[44. 3%(31 / 70)比29.9%(100 / 335),P = 0. 019],提示后循环大血管闭塞经血管内治疗后可及时有效开通闭塞血管、恢复灌注,但仍有较高的致死、致残率,对该类患者的治疗方案尚需进一步优化。

综上,对前循环大血管闭塞患者进行及时有效开通闭塞血管、恢复灌注的治疗,可有效降低出院时NIHSS评分,有助于恢复神经功能,降低病死率,但一次成功再通率仍低于后循环大血管闭塞。而后循环大血管闭塞患者经及时有效的开通闭塞血管治疗后,在功能独立方面与前循环相当,但在致死、致残率方面高于前循环大血管闭塞,对后循环急性闭塞的治疗策略尚需进一步优化。本研究为单中心、回顾性分析,因此,本研究结果仍需进一步验证。

参考文献 请见原文

更多精彩内容 请关注作者

点击或扫描上方二维码

查看更多“脑血管”内容