近期,解放军总医院第一医学中心王君教授团队成功应用Fastunnel®输送型球囊扩张导管(下文简称“Fastunnel®”)联合NeuroStellar® 颅内支架完成一例基底动脉重度狭窄介入治疗手术,治疗结果得到临床认可!

患者资料

男性,65岁,主因“突发眩晕、行走不稳、构音障碍1月余”入院。

简要病史:患者无明显诱因出现头晕,当时未予以特殊处理,凌晨如厕后突发头晕,摔倒在地,伴有行走不稳,构音障碍、吞咽困难等,遂入住当地医院,经颅脑MRI+MRA提示:双侧小脑半球、延髓急性脑梗死;基底动脉狭窄,左侧大脑后动脉狭窄,予以对症治疗后好转出院,但仍头晕明显,活动欠佳,为求进一步诊治于我院,门诊以“基底动脉狭窄”入院。

既往史:既往高血压病史40年,冠心病、冠脉支架置入术后13年,“脑梗死”23年,遗留左侧肢体麻木力弱、饮水呛咳。

查体:生命体征正常,心肺腹查体未见明显异常。神经系统查体:平卧位,意识清楚,言语欠流利,构音不清,高级皮层功能正常,颅神经检查未见明显异常。四肢张力正常,右侧股体肌力5-级,左侧肢体肌力5级。右侧跟膝胫试验欠稳准。右侧病理征阳性。

影像资料

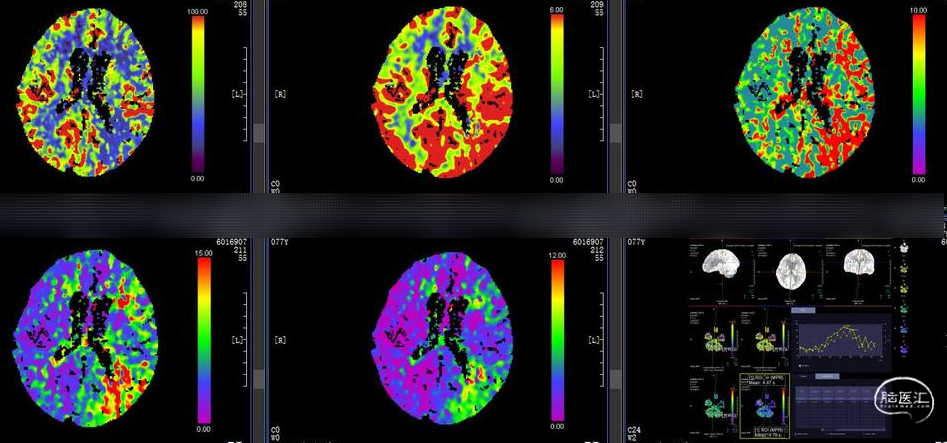

术前MRI:双侧小脑半球、延髓急性梗死

术前复查头颅MRI+MRA:双侧小脑半球梗死较前进展,梗死范围增大。MRA提示基底动脉中下段重度狭窄。

左右滑动切换图片

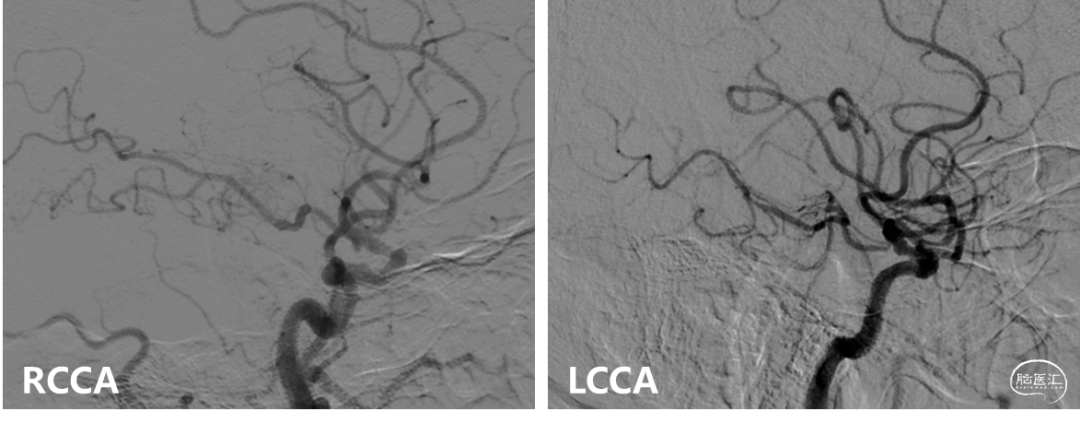

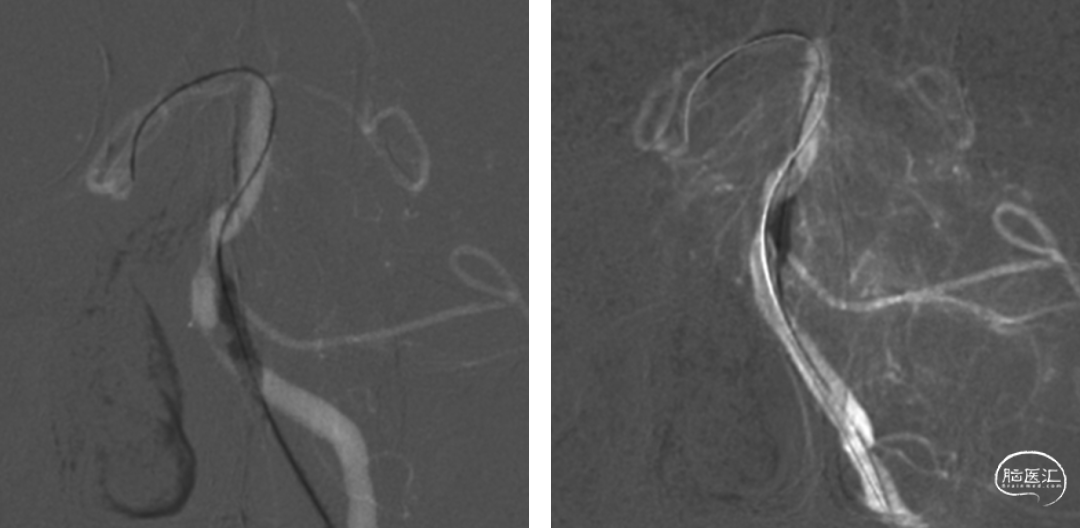

基底动脉中下段重度狭窄,串联病变;右椎动脉纤细,止于右侧小脑后下动脉。椎动脉造影双侧大脑后动脉未见显影,颈动脉造影可见双侧后交通动脉开放。

术前高分辨MRI显示左侧大脑中动脉M1段重度狭窄,增强后斑块明显强化。

左右滑动切换图片

初步诊断

1、基底动脉重度狭窄(串联病变)

2、急性脑梗死

术前讨论

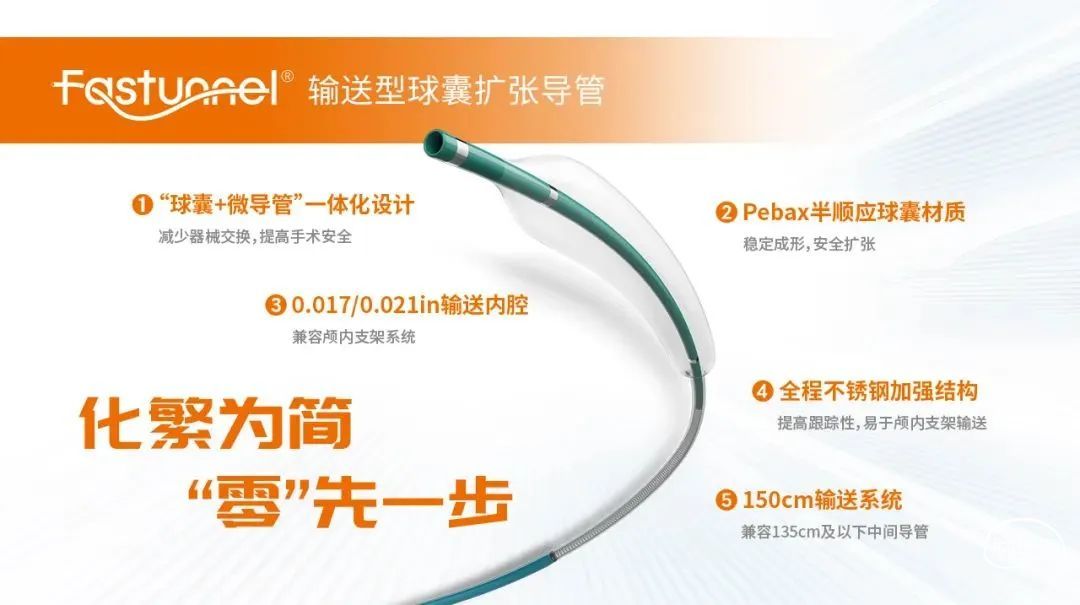

本例患者既往有冠脉支架置入病史,长期抗血小板+他汀二级预防,仍出现后循环梗死,发病1月内梗死有进展,一般状况较差,被动卧位,坐起后眩晕明显。术前造影提示基底动脉中下段串联重度狭窄,前循环未向基底动脉代偿供血。同时基底动脉造影远端大脑后动脉未见显影,远端导丝着陆区不良,应用长交换导丝不能走远,稳定性差。考虑使用Fastunnel®输送型球囊扩张导管,先扩张近端病变,后扩张远端病变,随后通过Fastunnel®释放NeuroStellar®颅内支架,实现“零交换”治疗颅内串联重度狭窄病变。

器械准备

8F 导引导管

6F 中间导管

21系列 2.5×10mm Fastunnel®输送型球囊扩张导管

NeuroStellar® 4.5mm*30mm颅内支架

手术过程

中间导管送至左侧椎动脉V2段远端,造影双侧大脑后动脉仍未见显影。

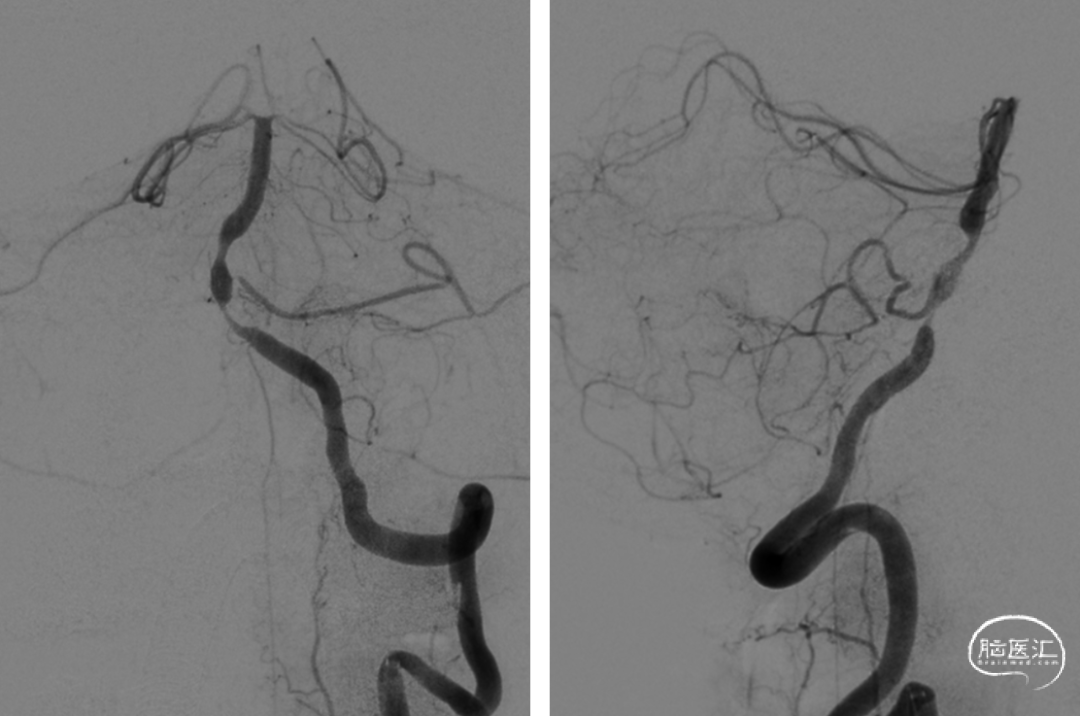

微导丝置于右侧小脑上动脉,导引Fastunnel®通过狭窄。

分别对近端狭窄及远端狭窄进行扩张。

扩张后造影,狭窄较前明显改善,右侧大脑后动脉显影。

沿球囊送入NeuroStellar® 4.5mm*30mm颅内支架一枚,定位准确后释放支架。

术后即刻造影支架位置良好,支架内管腔通畅,远端双侧大脑后动脉均可显影,残余狭窄率<10%,Vaso-CT可见支架打开良好。麻醉清醒后无新发神经功能缺损症状及体征。

左右滑动切换图片

术者简介

王君 教授

解放军总医院第一医学中心

主任医师,教授,神经介入科主任

国家卫健委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中介入专业委员会副主任委员

中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组副组长

中国医师协会神经内科医师分会神经介入学组副组长

中国卒中学会神经介入分会青委会副主任委员

中国卒中学会脑静脉病变分会常务委员

中国卒中学会青年理事会理事

北京医学会神经外科分会神经外科疾病血管内治疗学组副组长

北京医学会介入医学分会复合手术学组副组长

本科毕业于解放军第四军医大学临床医学系,曾国家公派美国约翰霍普金斯大学、纽约州立大学布法罗医学院和南卡罗莱纳州立医学院作访问学者,长期从事神经介入工作

担任《中华内科杂志》、《中国脑血管杂志》、《中华外科杂志》、《中华神经外科杂志》、《中华老年心脑血管病杂志》、《介入放射杂志》、《中国现代神经疾病杂志》等多个杂志的编委、审稿专家。以第一负责人承担国家自然科学基金、科技部重点研发计划等多项国家基金项目,获军队医疗成果二等奖、三等奖各1项,在国内外期刊发表论文50余篇,主译神经介入专业著作3部

张荣举 教授

解放军总医院第一医学中心

神经内科学部神经介入科副主任医师

擅长脑血管病的综合诊治,颅内外血管支架植入及取栓、颅内动脉瘤的介入治疗,共完成神经介入手术近千例

共发表专业论文10篇,其中SCI收录2篇,参与编马专著2部

特别说明:本页面所包含的文字、图片、音视频等内容仅供医学专业人士参考。本页面所包含的内容,仅为专家个人观点,不能代替医疗专业人士的判断。本页面不向非医学专业人士开放,敬请理解。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容