撰稿 | AiBrain 内容团队 常配文

排版 | AiBrain 编辑团队

“跟许多患上躁郁症的人一样,我第一次觉得精神的痛苦已经达到无法忍受的地步,唯一的解决方式就是结束自己的生命。高中时,有好几次,我每天都在想着要不要自杀,以及在什么时间、什么地点、以什么方式自杀……那一时期,我仿佛落入了沉沉的暗夜之中。”——《生命逝如斯》凯·杰米森。这段话的作者凯·杰米森本身是一位双相情感障碍(躁郁症)患者,虽然她最后扛住了抑郁期的绝望,但同样患有双相情感障碍的挚爱好友却抛下了妻儿举枪自尽。双相情感障碍到底是什么,它为什么会给人造成如此大的危害呢?接下来,让我们一起来了解一下双相情感障碍。

-双相情感障碍-

双相情感障碍(BD)又名双相障碍,是一组复杂的,严重的,发作性的和通常进行性的情绪障碍,被认为是世界上残疾的主要原因之一。其特征是偶发性和通常进行性的情绪波动,伴有躁狂和抑郁阶段。这种疾病通常在青春期和成年早期发病。

至今为止,BD的病理生理学的生物学机制仍然不完全清楚。但最近有一项来自西班牙阿尔卡拉大学的论文表明,肠道微生物群与BD中观察到的几种病理生理事件有关。该重大研究以Microbiota–gut–brain axis mechanisms in the complex network of bipolar disorders: potential clinical implications and translational opportunities为题发表在了 Molecular psychiatry杂志上。

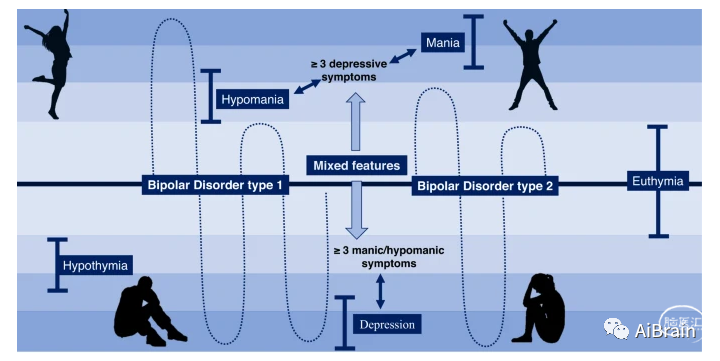

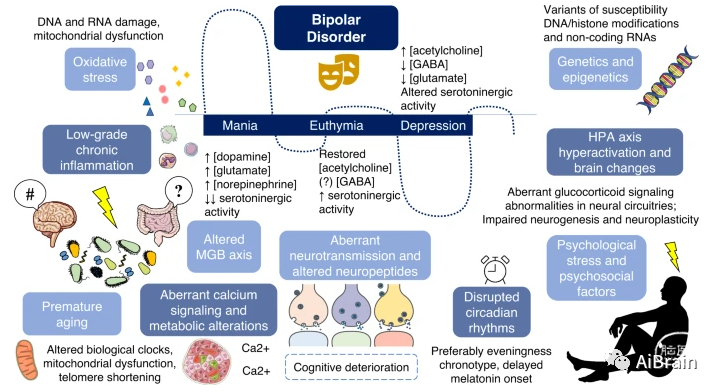

BD按临床特征来说,BD可分为两大类:BD 1型,当患者定期经历至少一次躁狂发作和抑郁发作时,BD 2型,当他们经历至少一次抑郁发作和至少一次轻躁狂发作并且没有病史时躁狂发作。具有“混合特征”的I型或II型BD患者包括同时发生伴有3个或更多抑郁症状的轻躁狂/躁狂发作或伴有3个或更多轻躁狂/躁狂症状的抑郁发作。BD还有第三种类型,分类为“物质/药物诱导的双相及相关障碍”,这些情绪波动是由物质滥用或治疗药物引起的(图1)。

图1:两种主要类型的双相情感障碍(BD)的特征性波动

迄今为止,这种疾病的发病机制仍未完成且不清楚,可能涉及关于遗传、环境和心理社会因素各个因素。如图2所示,

1)从分子水平来看,钙信号传导的改变似乎与BD的发展明显相关。

2)此外,已经探索了氧化应激标志物在BD中的作用,因为BD病理生理学的许多研究线似乎都集中在氧化应激和氧化能量产生的畸变上。据报道,与健康对照组相比,BD患者的脂质过氧化和一氧化氮水平升高,以及脱氧核糖核苷酸(DNA)和RNA损伤增加。

3)同样,下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的过度激活和糖皮质激素信号异常与这种疾病密切相关。

4)BD患者还报告了显著的低度慢性炎症,在肠道和全身观察到异常的免疫激活,影响HPA轴、肠道微生物群、代谢功能和大脑,导致神经炎症现象。

5)了解BD发病机制的另一个关键分支是所谓的微生物群-肠-脑(MGB)轴的破坏。正因为如此,越来越多的人声称研究肠道微生物群和MGB轴作为BD患者的潜在生物标志物,这提供了有希望的临床和转化机会。

图2:参与双相情感障碍(BD)病因发病机制的各种因素的网络

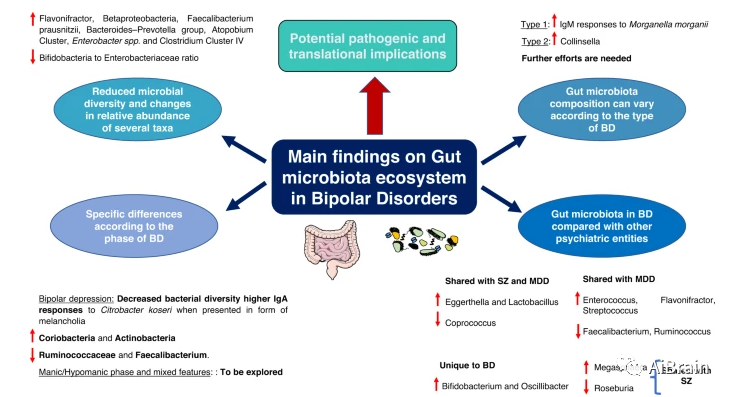

肠道菌群是一个复杂的生态系统,由数万亿种微生物组成,这些微生物栖息在人体肠道中,与宿主保持共生关系。研究表明,BD患者的特征在于微生物多样性减少,这可能与这种复杂疾病的发病机制有关。此外,使用益生菌可以防止最近发生急性躁狂发作的患者再次住院,从而表明肠道微生物群参与躁狂发作的关系。先前的研究发现,BD受试者的细菌多样性在正常心境期与抑郁期不同,这一事实对生物钟基因ARNTL有表观遗传影响。这些研究支持这样一种观点,即与健康受试者相比,BD患者的肠道微生物群特征发生了改变,并且观察到的肠道微生物群变化可能与临床表现相关,包括类型和阶段。以上研究表明,肠道微生物群可以在精神疾病中呈现一些相似之处和差异,从而打开了肠道微生物群作为潜在生物标志物的使用(图3)。

图3:双相情感障碍肠道微生物群生态系统的主要发现

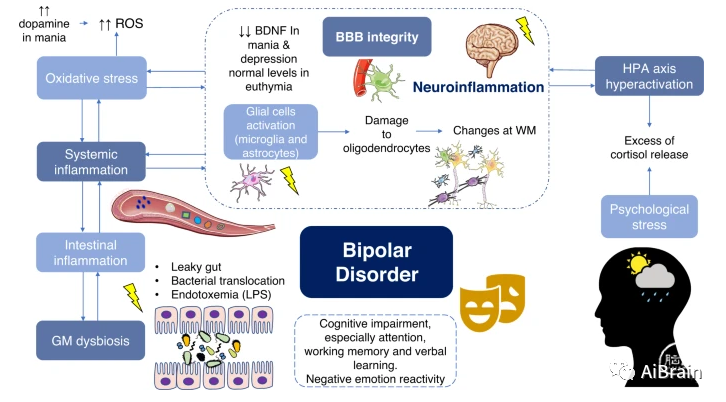

细胞因子和趋化因子对细胞间通讯至关重要,并通过炎症机制有助于维持肠道稳态,但当这些因子和趋化因子持续升高时,上皮屏障完整性结果会受到影响。肠道完整性破坏以及局部和全身炎症与肠道生态失调同时发生,这增加了炎症和神经炎症,神经活性化合物和其他神经调节机制。其中,最重要的是细胞因子介导的神经炎症导致HPA轴失调,其中中枢调节因子是皮质醇释放因子(CRF)。它的过度激活产生过量的皮质醇,诱发抑郁样行为。除了HPA轴过度激活外,慢性炎症导致BBB完整性受损,然后触发神经胶质激活(小胶质细胞和星形胶质细胞)。这些机制对少突胶质细胞造成损害,导致髓鞘化失衡。这种级联事件引起所谓的神经炎症,它促进了BD的临床表现,如认知障碍和负面情绪反应(图4)。

图4:双相情感障碍生理病理学背景下涉及神经炎症的因素

肠道菌群可以通过直接作用(合成或降解神经递质)或通过产生不同的微生物代谢物间接产生重要的神经调节活性,从而产生过多的全身作用。在间接作用中,除了醋酸盐水平升高外,丁酸盐和丙酸盐水平降低与抑郁症状升高有关。BD中的色胺水平升高,而色氨酸水平降低。犬尿氨酸途径在BD中也发生了改变,似乎与神经炎症,细菌易位,HPA功能障碍,神经调节有关。如图5所示,显示了Kyn途径的许多代谢物的外周减少,躁狂与抑郁阶段存在特定差异,并且与某些肠道微生物群(振荡杆菌属)呈负相关。谷氨酸浓度,SCFAs产生异常和trp降低,由于肠内分泌细胞(EEC)刺激减少,所有肠内血清素(5HT)产生减少。所有这些机制破坏都会导致双向肠道炎症-神经炎症。研究BD患者SCFAs的局部和全身水平有助于更好地了解这种疾病中的微生物群-肠-脑(MGB)轴破坏。

图5:肠道微生物群(GM)在双相情感障碍(BD)中的主要神经调节作用

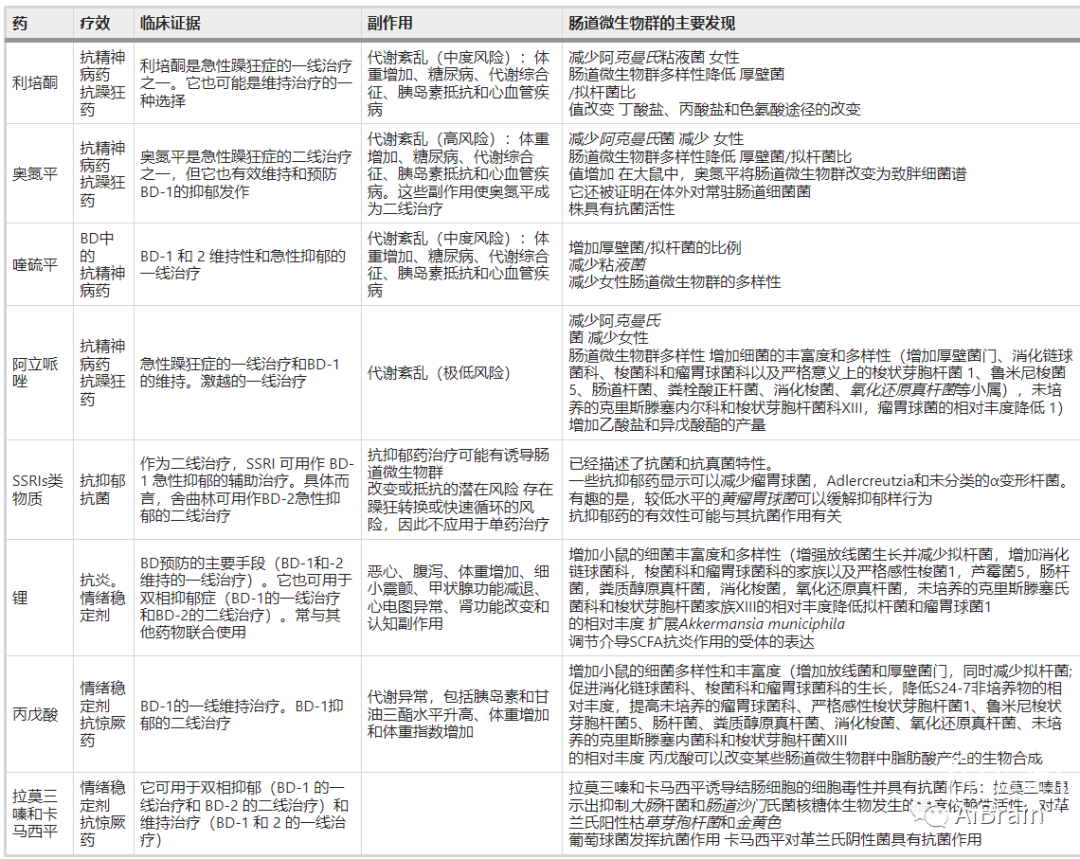

目前,BD的药物治疗主要是药理学的,它基于抗精神病药、抗抑郁药和其他分子,如锂。先前的研究表明,BD的药物治疗可显著改变肠道微生物群,增加厚壁菌:拟杆菌比值、发酵代谢以及单糖吸收或脂肪细胞脂肪酸储存。这些治疗BD的药物包括:抗精神病药物(利培酮、奥氮平、喹硫平、阿立哌唑)、抗抑郁药(米氮平、氟西汀和去甲替林)、锂、抗惊厥药(丙戊酸、拉莫三嗪或卡马西平、拉莫三嗪)。图6总结了关于药物治疗的影响、用途、副作用和肠道微生物群后果的主要发现。

图6:双相情感障碍的药物治疗及其对肠道菌群的影响

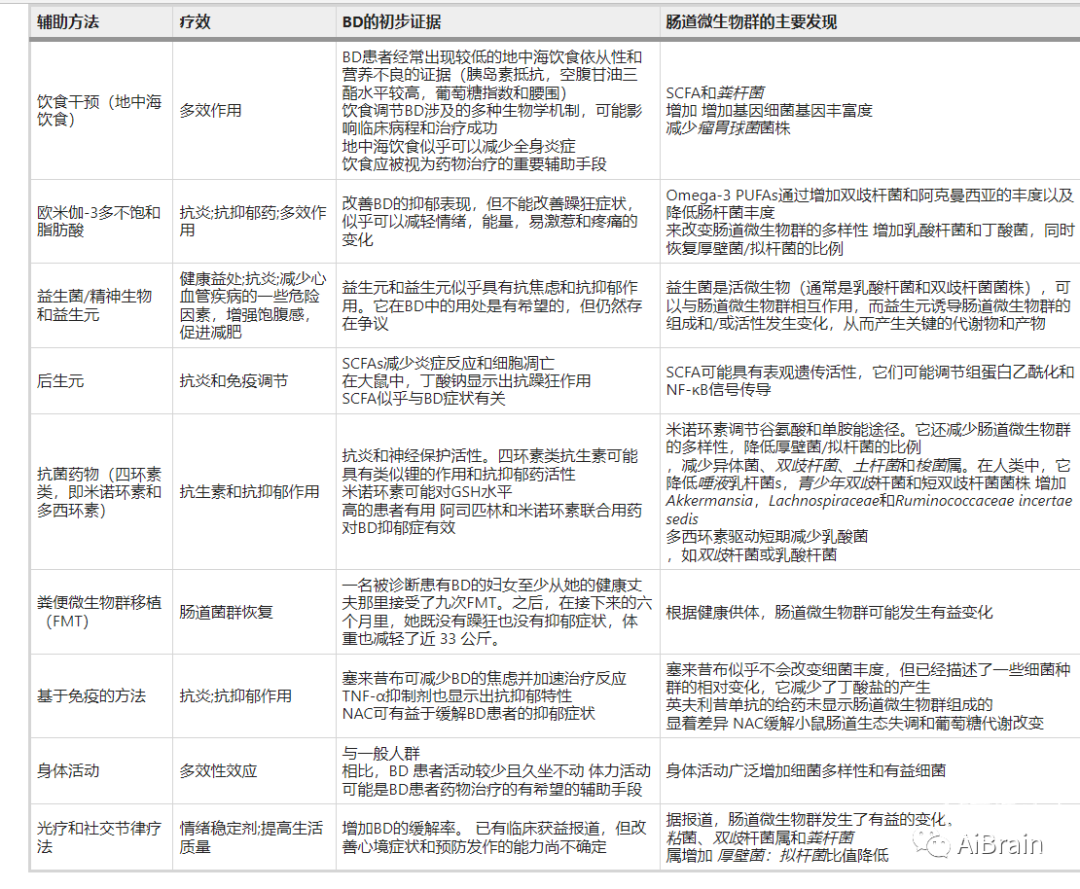

到目前为止,已经观察到肠道微生物群与BD中涉及的几种致病机制之间存在重要联系。同样,治疗肠道微生物群的研究为治疗BD提供了有希望的应用。除了饮食、益生菌和益生元外,还有一些有趣的研究方向(抗菌剂、粪便微生物群移植、免疫的方法、生活方式干预)可以作为治疗肠道微生物群的有价值的替代品(图7)。

图7:BD患者肠道微生物群调节的转化方法

MGB轴和免疫系统之间的关系代表了BD中至关重要的生物学机制,与其他病理生理事件紧密相关。BD的药物治疗在BD的临床管理中非常重要,对肠道微生物群也有关键影响,为将这些知识用作潜在的生物标志物提供了机会。最后,肠道微生物群很可能参与这种精神疾病的发病机制,这为调节肠道微生物群和MGB轴开辟了有希望的方法,包括饮食干预,使用前生元,益生元和后生元以及其他治疗方法,如FMT和其他生活方式干预。

总体而言,MGB轴代表了BD复杂领域的一个额外但关键的研究点,深化这一令人兴奋的研究领域可以开发有前途的转化方法以及更好地监测BD个体,将可以改善临床管理和这些患者的生活质量。

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。