撰稿 | 曾健智、李雪霖、李毓龙

排版 | AiBrain 编辑团队

为了在瞬息万变的自然界中获得尽可能多的生存、繁衍机会,动物进化出了关联学习记忆的能力——将中性的条件刺激(conditioned stimulus,CS),与惩罚性或奖赏性的非条件刺激(unconditioned stimulus,US)关联起来——从而实现趋利避害的本能。

最经典的关联学习记忆范式莫过于俄国科学家伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov;1904年诺奖得主)对狗进行的“铃声-食物”关联学习训练。巴甫洛夫发现经过“铃声-食物”关联训练的狗听到铃声即可预判食物的到来,从而提前分泌唾液。在他的学术著作《条件反射》一书中,巴甫洛夫写道:“A ... most essential requisite for ... a new conditioned reflex lies in a coincidence in time of ... the neutral stimulus with ... the unconditioned stimulus.”他敏锐地注意到“时间”对于训练效果的重要性:如果铃声响起一个小时后放饭,狗不能学会两者之间的联系;只有当铃声和食物同时出现,狗才能够学会二者之间的关联。在真实情况中,铃声和食物之间并不是分秒不差地同时出现,而是有一定的时间间隔,研究者把能够有效关联CS和US的最大时间间隔称为“一致性时间窗口(coincidence time window)”。虽然巴甫洛夫首次观察并且记录下了这一现象,但是他并不清楚隐藏在其背后的生物学机理。

在巴甫洛夫首次记录“一致性时间窗口”之后的一百年中,科学家相继在人、海兔、果蝇、蜜蜂等不同物种的学习行为中观察到了类似现象,时间范围从几秒钟到一分钟不等。此外,临床研究发现,一些神经发育不良、神经损伤或者神经退行性疾病患者表现出时间认知障碍,在巴甫洛夫式学习记忆测试中“一致性时间窗口”出现缩短或者延长的异常情况。异常缩短的时间窗口会导致动物难以学会事物之间正常的关联;反之,异常延长的时间窗口会导致动物把原本不相关的事件联系在一起。

尽管有如此多跨物种、跨疾病的现象描述以及相关性实验,但针对“一致性时间窗口”本身,仍有众多未解之谜:如1)时间窗口长度是否可调?2)它是否影响学习记忆后突触的可塑性变化?3)它受到什么神经环路和分子机理的调控?

2023年1月26日,北京大学/深圳湾实验室李毓龙团队在《神经元》(Neuron)期刊在线发表了题为“Local 5-HT signaling bi-directionally regulates the coincidence time window for associative learning”的研究成果,以经典的果蝇嗅觉学习记忆为范式,结合李毓龙验室开发的多种神经递质荧光探针,发现五羟色胺双向调节学习记忆的“一致性时间窗口”的新机理,并进一步解析了五羟色胺对突触可塑性的调节,及其发挥功能的负反馈神经环路。

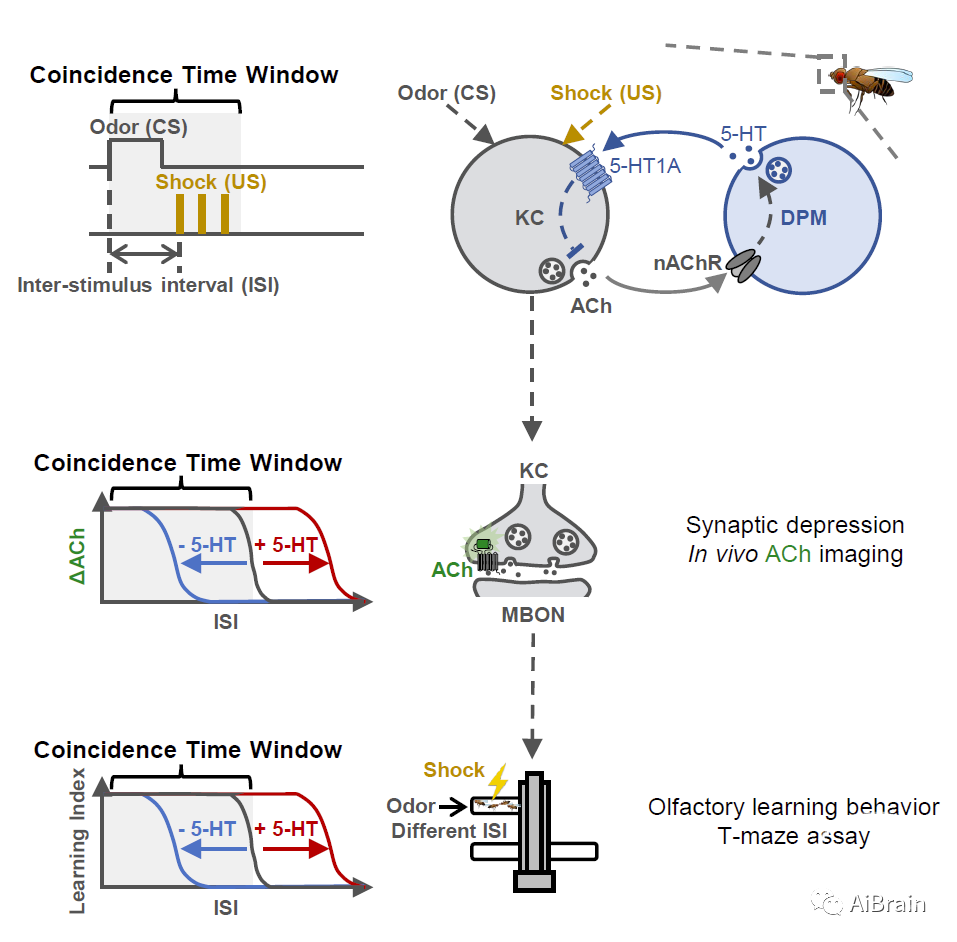

在果蝇嗅觉学习记忆范式中,果蝇在“气味-电击”训练后会对特定气味形成恐惧记忆。早在1985年Tim Tully和William Quinn等人就已经发现,随着“气味”和“电击”的时间间隔增加,果蝇的学习效果逐渐变差。在此次研究中,团队成员利用T-迷宫装置复现了这个经典实验,通过系统性地改变时间间隔,测得果蝇的“一致性时间窗口”为16.9s。当通过遗传学手段降低五羟色胺水平时,对应“一致性时间窗口”缩短。与之相反,通过抗抑郁药增加五羟色胺水平时,能够相应地延长时间窗口。由此,研究人员发现“一致性时间窗口”的长短并非固定不变,而是大脑中一个能够被五羟色胺水平双向调节的动态变量。

学习记忆的本质是突触可塑性变化,经典的电生理研究表明嗅觉学习记忆形成伴随着蘑菇体(mushroom body,果蝇的嗅觉学习记忆中枢)中KC(Kenyon Cell)和MBON(mushroom body output neuron)之间的突触抑制(synaptic depression)现象。团队成员利用该实验室开发的乙酰胆碱探针复现了这一研究结果,在此基础上发现“气味-电击”的时间间隔延长会导致可塑性变化消失,测量得到的“一致性时间窗口”为14.8s,与行为学上16.9s的数据极为相近。更重要的是,人为降低或者升高五羟色胺水平同样能改变时间窗口的长短,表明五羟色胺是通过调节突触可塑性,从而最终影响了学习行为。

在果蝇的大脑中,每个半球有且仅有一颗五羟色胺能DPM(dorsal paired medial)神经元投射到蘑菇体。团队成员系统地解析了DPM的上下游神经环路,发现KC释放的乙酰胆碱激活DPM,而DPM释放的五羟色胺对KC起到负反馈抑制作用。利用实验室开发的五羟色胺探针,该论文发现DPM在蘑菇体不同功能区的五羟色胺释放量并不均匀,而是呈现出空间特异性,五羟色胺局部水平差异赋予蘑菇体功能区不同的时间窗口。

图:五羟色胺能DPM神经元在蘑菇体中形成负反馈抑制神经环路,在突触可塑性和嗅觉学习记忆两个层面调节“一致性时间窗口”。(图源:J. Zeng, et al., Neuron, 2023)

经典的赫布理论(Hebb’s rule)将突触的可塑性变化解释为“Cells that fire together, wire together”。1997~1998年,这一理论被一系列经典的电生理实验证明,并进一步完善为脉冲时序依赖可塑性(STDP, Spike-timing-dependent plasticity)——突触前、突触后神经元同时兴奋会产生“资格痕迹(eligibility trace)”,使突触处于能够被改变、但尚未发生改变的状态,等待着第三个元素出现;第三个元素是由神经调制介导的惩罚或者奖励信号,它的出现最终决定突触可塑性变化的方向和幅度。但是这一理论并不完美,因为不清楚等待时间长短由什么元素决定。曾有科学家推论五羟色胺很有可能发挥了这一功能,此次研究通过实验证实了这一猜想,表明五羟色胺是赫布理论中被遗漏的“时间调节因子”。

这项工作围绕巴甫洛夫学习记忆范式中重要的“时间一致性”问题,发现了一个完整的神经环路模型,揭示了神经递质五羟色胺调节“时间一致性”的特殊角色,动物利用这一计时机制来判断不同事件之间的因果关系。该研究有助于理解神经疾病导致学习记忆障碍的病理机制,为药物干预患者的时间认知障碍提供新的见解。

北京大学生命科学学院教授/深圳湾实验室分子生理学研究所合作研究员李毓龙、深圳湾实验室分子生理学研究所博士后曾健智为共同通讯作者,曾健智博士和北京大学生命科学学院博士研究生李雪霖为共同第一作者,张任子墨、吕明月博士、王艺潘、谭柯、夏西聚、万金霞博士、张修宁、李瑜等对文章做了重要贡献。该工作得到了北京脑科学与类脑研究中心井淼团队、中科院生物物理所李岩团队(杨扬)、中科院深圳先进技术研究院储军团队(王亮)的通力合作。研究的支持来自北京大学膜生物学国家重点实验室、北大-清华生命科学联合中心、深圳湾实验室、国家自然科学基金、北京市科委、峰基金、Clement & Xinxin Foundation和中国博士后科学基金。

更多李毓龙实验室工作详见:http://yulonglilab.org/。

此外,李毓龙实验室诚聘不同学科背景的副研究员、博士后及技术员,待遇从优。欢迎对脑科学感兴趣的有志青年加入!

实验室介绍

李毓龙:

北京大学生命科学学院教授

深圳湾实验室分子生理学研究所合作研究员

邮箱:

yulongli@pku.edu.cn

实验室主页:

http://www.yulonglilab.org/

研究领域:

人的大脑由数十亿的神经元组成,后者又通过数万亿的突触组成复杂的神经网络。不同种类的神经元经过或远或近的投射,通过突触与其他神经元进行信息交流,实现感知觉、决策和运动等高级神经功能。

研究大脑的最大挑战在于脑的高度复杂性。我们实验室集中在神经元通讯的基本结构突触上,从两个层面上开展研究:一是开发前沿的工具,即开发新型成像探针,用于在时间和空间尺度上解析神经系统的复杂功能;二是借助先进的工具探究突触传递的调节机制,特别是在生理及病理条件下对神经递质释放的调节。

具体而言,对于工具开发,我们集中于:1)结合光遗传学和荧光成像,无损伤性的研究神经元之间的电突触连接。电突触的异常可导致耳聋、癫痫、脑部肿瘤和心脏功能异常等疾病。2)开发可遗传编码的检测神经递质/调质的荧光探针。神经递质/调质是神经元化学突触传递的关键介导分子,与感知、学习和记忆以及情绪密切相关。

利用上述荧光探针,我们的功能性和生理性的研究集中于:1)结合双光子成像和可遗传编码的荧光探针,使用果蝇和小鼠作为模式生物,研究嗅觉传导或睡眠过程中脑的工作机制。2)寻找上述新型化学递质/调质小分子的对应受体,即寻找“孤儿”受体的配体。3)结合生物信息学、分析化学、生物化学、生理学和成像学方法,系统地探索和鉴定潜在的新型小分子神经递质。

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。