撰稿 | AiBrain 内容团队

排版 | AiBrain 编辑团队

对于大脑执行正常功能而言,兴奋-抑制的失衡将导致严重的脑疾病,同样原本相互拮抗的睡眠和觉醒之间形成平衡也很重要,这样的平衡一旦被打破,就可能导致嗜睡或失眠等严重的睡眠问题。

那么,睡眠与觉醒之间如何拮抗,如何发生转换?关于这个问题,哈佛大学的Clifford Saper曾提出双稳态触发器模型(“flip-flop” model)。该模型表示,睡眠与觉醒分别由促睡眠神经环路和促觉醒的神经环路控制。两种神经环路相互抑制,当促睡眠环路活跃时促觉醒环路被抑制,机体处于睡眠状态;反之则处于觉醒状态。因此,睡眠和清醒是由大脑中不同神经回路的相互作用,形成睡眠和觉醒的状态切换。

近年来许多研究都发现了促进觉醒的神经环路,最为简洁优雅的发现就包括2018年胡志安教授团队发现丘脑室旁核作为重要的觉醒核团,参与促觉醒的LH(Hcrt)-PVT-NAc环路,其他则包括经典的上行网状激活系统、催产素神经元等调制系统的参与。而关于促进睡眠的脑区,目前的明星核团主要是视前区(Preoptic area,POA),尤其是VLPO和MPO,以及面神经旁核(Parfacial zone)。但这些脑区如何参与促睡眠行为(如睡眠启动或睡眠维持),目前仍不清楚。

近日,哥伦比亚大学彭岳清(曾为郭爱克院士的博士,Charles S. Zuker的博士后)团队通过通过在体显微内窥镜像、透明脑、光遗传等一系列研究方法,发现了一条由脑干腹外侧延髓的兴奋性神经元投往下丘脑视前区抑制性神经元的全新神经环路,能够显著地起始睡眠,促进清醒向非快速眼动睡眠的转换。

相关研究结果以Control of non-REM sleep by ventrolateral medulla glutamatergic neurons projecting to the preoptic area为题,发表于Nature Communications。

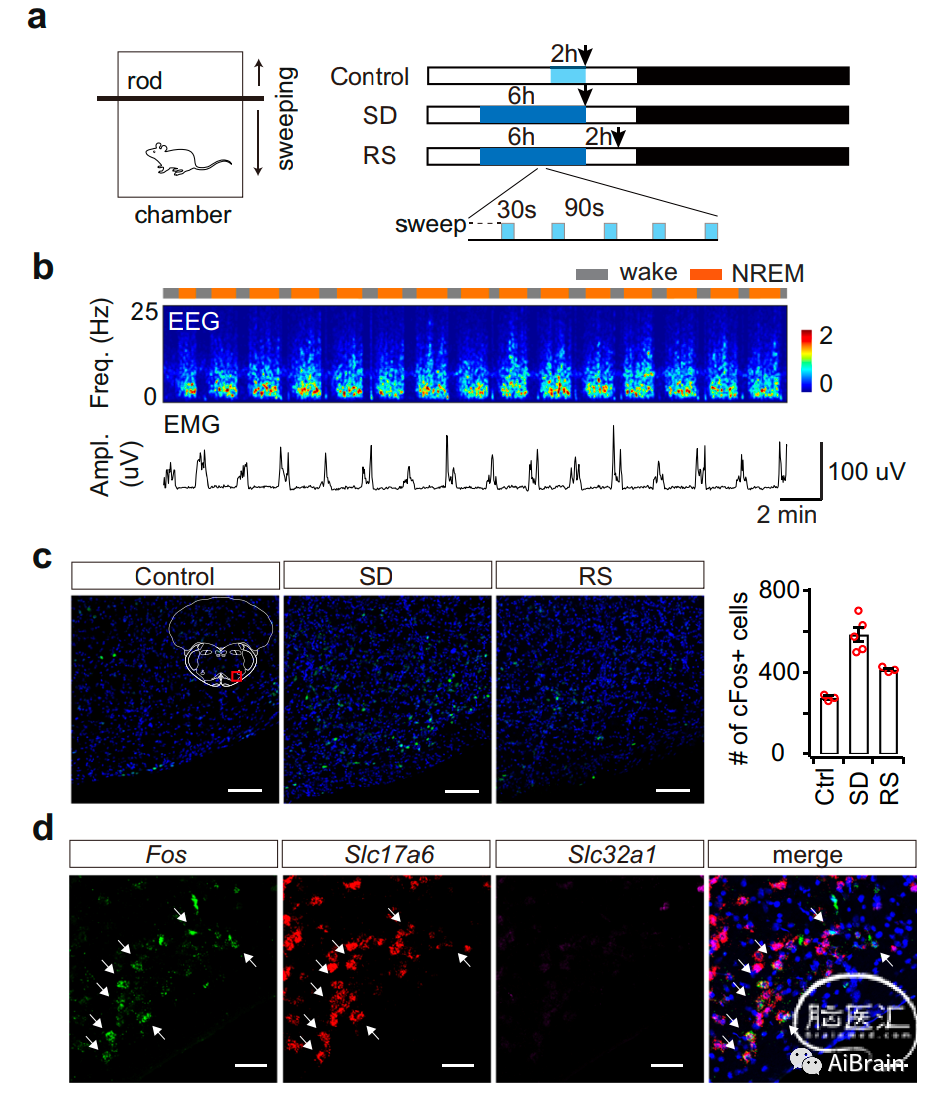

为了确定参与从清醒到睡眠转变的神经元群体,该团队首先建立了一个新颖的睡眠剥夺(SD)范式,即在一个定制的行为室中,令一根扫地杆以30s开,90s关的方式交替运动6小时,从而在白天小鼠睡眠的期间,不断地中断小鼠的睡眠(图1a)。这种范式会迫使动物从NREM睡眠中快速醒来,从而导致反复的觉醒-睡眠转换。

图1

此外,该团队还安排了一组动物在经历同样的6小时睡眠剥夺后,被允许进行2小时的恢复性睡眠(RS)。

通过检测对照组(Ctrl)、睡眠剥夺组(SD)和睡眠恢复组(RS)小鼠c-fos的表达,该团队发现相比于其他两组,睡眠剥夺组的小鼠腹外侧延髓(VLM)表达更多的c-fos(主要位于外侧旁巨细胞核(LPGi)及其周围区域,图1c)。随后通过荧光原位杂交(FISH),该团队确定大多数C-fos+的VLM细胞都是谷氨酸能的。

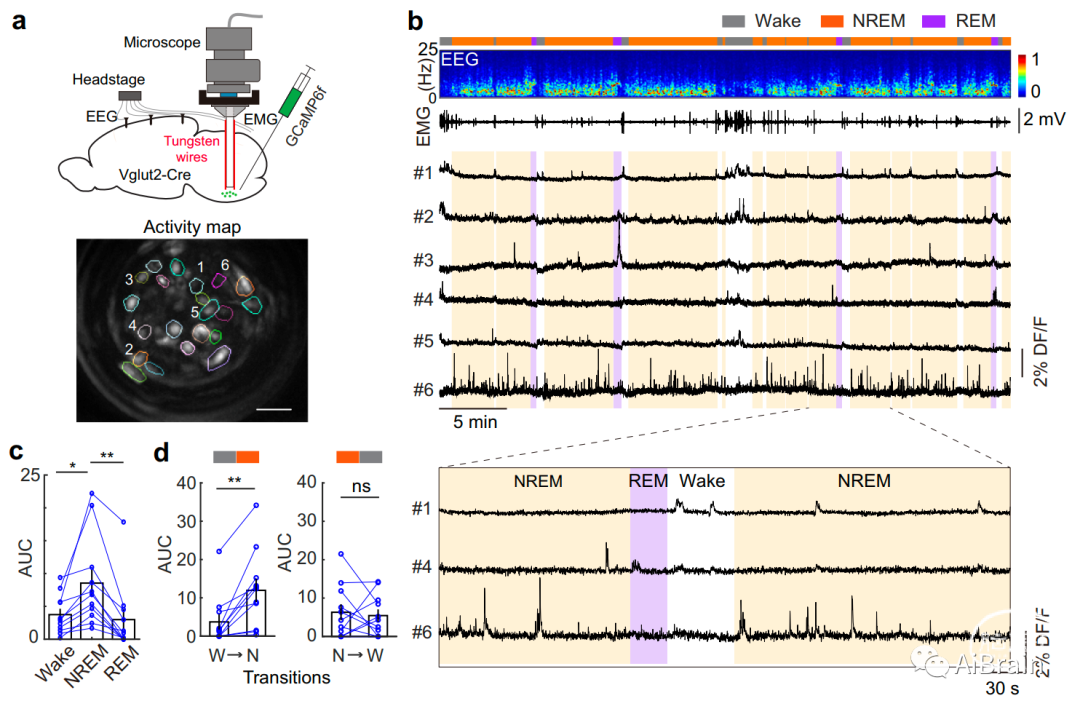

图2

为了进一步明确究竟是VLM谷氨酸能神经元的哪个亚群以及相应的环路参与清醒向非快速眼动睡眠的转换(W→N),由于POA是以GABA能神经元为主体、促进睡眠的明星核团,该团队便通过在Ai9小鼠的视前区(POA)注射逆行示踪病毒,结合透明脑和光片成像,发现VLM是POA的重要上游,并且与实验一中c-fos在VLM中的表达位置一致。随后通过结合荧光原位杂交,确认投往POA的这群VLM神经元就是VLM谷氨酸能神经元群的一个亚群。

随后,通过使用Cre依赖性单突触逆行病毒示踪、脑片电生理以及药理学,该团队发现VLM的部分谷氨酸能神经元特异性地直接投往POA的GABAergic神经元。

有了结构上的证据,该团队便利用光遗传学结合化学遗传学,验证VLM(Glu)→POA(GABAergic)环路在睡眠过程中的作用。该团队发现,特异性地通过化学遗传学抑制投往POA的VLM(Glu),能够显著促进觉醒时长,减少睡眠。有趣的是,抑制该环路只减少进入睡眠(NREM和REM)的次数,不影响每次睡眠的时长。

通过化学遗传学特异性地激活VLM(Glu)→POA(GABAergic)环路能够显著增加由觉醒进入NREM的次数。综上,该团队认为,VLM(Glu)→POA(GABAergic)介导了觉醒和睡眠的转换,该环路的激活能够充分促进NREM。

通常小鼠从清醒到进入非快速眼动睡眠仅需要数秒,相比之下,起效更快的光遗传学,能够更简洁直接地验证该环路的沟通。因此,该团队通过建立基于视频在线分析的闭环光遗传刺激,即在摄像头每次捕捉到小鼠进入清醒状态后,立刻激活VLM(Glu)→POA环路。结果发现,小鼠真的很快就由清醒进入了睡眠(NREM)!有趣的是,这样的NREM通常会持续几分钟,和生理状态下正常的睡眠非常类似。

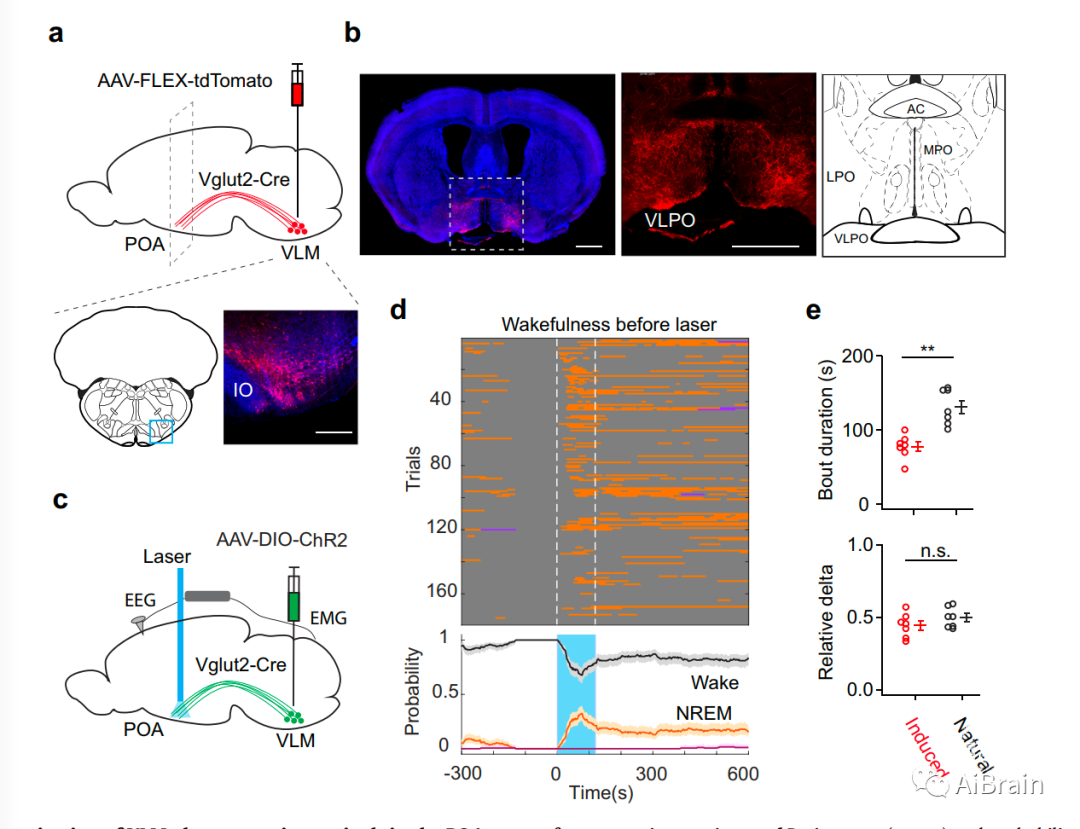

图3

值得一提的是,该团队在实验中总是发现小鼠通常都是在2分钟的光遗传刺激结束后才进入睡眠,而非一激活该环路就进入非快速眼动睡眠。该团队推测可能有两种原因:(1)清醒到睡眠的转换就是需要两分钟,他们的实验参数恰好吻合了这一生理需求。(2)之前光遗传刺激实验仅确定了VLM(Glu)的源头,因此也许激活了非特异性的环路,拮抗了清醒-睡眠的转换过程。

鉴于此,该团队通过进一步通过双病毒策略,发现光遗传激活VLM(Glu)→POA(GABAergic)环路,就能够在开光时诱导小鼠的睡眠状态!(真·一秒入睡)进一步通过单独激活VLM(Glu)投往POA(GABAergic)的轴突末梢,也能令小鼠“立刻入睡”(相比之下效率稍低)。

图4

综上,该团队发现腹外侧延髓中(VLM)存在一群谷氨酸能神经元,特异性地向POA中的抑制性神经元发出投射【VLM(glu)→POA(GABAergic)】,控制小鼠从清醒向非快速眼动睡眠的转换,即促进小鼠进入睡眠状态。现在00:01,还没睡觉的你和我,能否通过激活这条通路,直接进入梦乡?

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。