美国巴罗神经科学研究所神经外科的David S. Xu等系统阐述胸腰椎交界区微创手术入路的选择、相关解剖及操作;文章发表在2021年12月的《J Neurosurg Spine》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Xu DS, et al. J Neurosurg Spine. 2021 Dec 31:1-8. doi: 10.3171/2021.10.SPINE21793. Epub ahead of print.】

研究背景

胸腰椎交界区包括从胸11至腰2椎体,其周围的解剖结构非常复杂。多项研究描述胸腰椎交界区相关的解剖和不同的微创手术入路,例如近年来微创前外侧腹膜后入路行多节段椎体间融合术,但很少有研究能清楚地概述胸腰椎交界区入路的恰当选择和实施。美国巴罗神经科学研究所神经外科的David S. Xu等系统阐述胸腰椎交界区微创手术入路的选择、相关解剖及操作;文章发表在2021年12月的《J Neurosurg Spine》在线。

研究方法

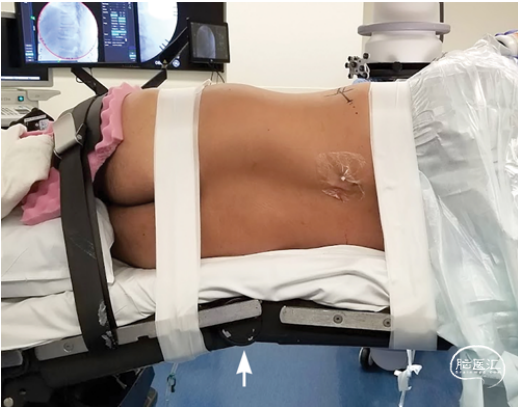

研究者对9例新鲜冰冻成人尸体标本进行解剖,并结合临床病例,阐明胸腰椎交界区微创手术入路的解剖关系及入路选择的注意事项。

研究结果

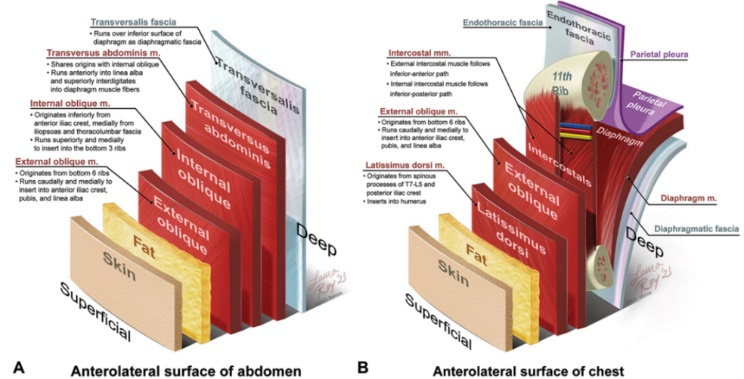

图2. 腹壁和胸壁的解剖层次。A. 图示在侧方入路中腹壁前外侧面的组织层次,由浅入深依次是皮肤、皮下脂肪、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌和腹横筋膜。B. 图示在侧方入路中胸壁前外侧面的组织层次。

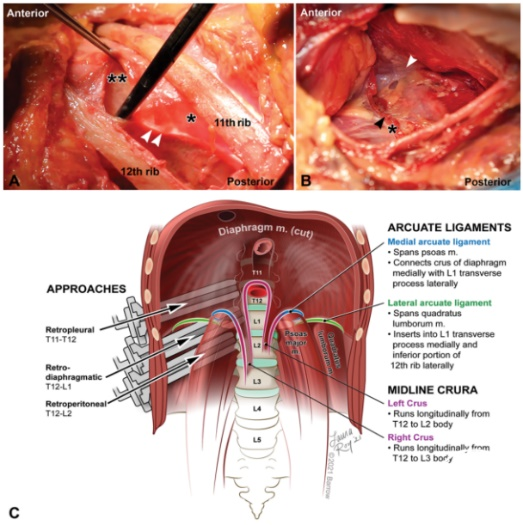

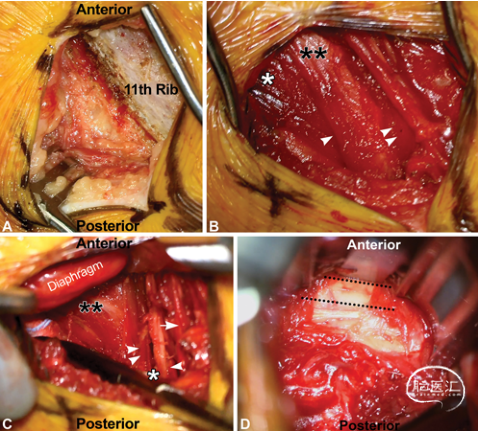

图3. 膈肌及其附着结构。A. 左侧胸壁解剖,可见胸腔与腹腔通过膈肌(双箭头)分隔。壁层胸膜位于膈肌的头侧,其外侧和膈肌相延续。分离膈肌和腹膜可见腹膜后间隙,由于膈肌向腹腔凹陷,因此,也可以将膈肌从第11和第12肋骨的内侧面分离并向前牵拉进入腹膜后间隙。B. 去除第11和第12肋骨后的左侧胸壁。向前牵拉膈肌,暴露出内侧和外侧弓状韧带(星号)在腰1横突的附着点。C. 膈肌内、外侧的附着。

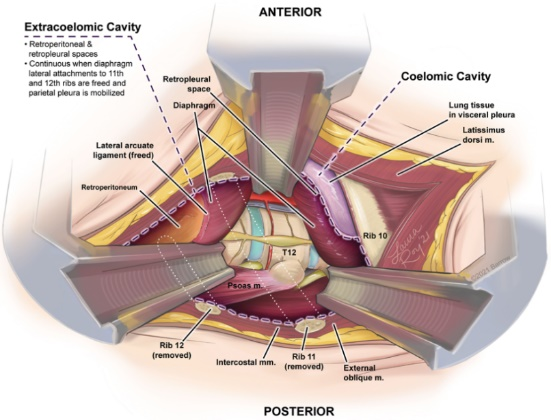

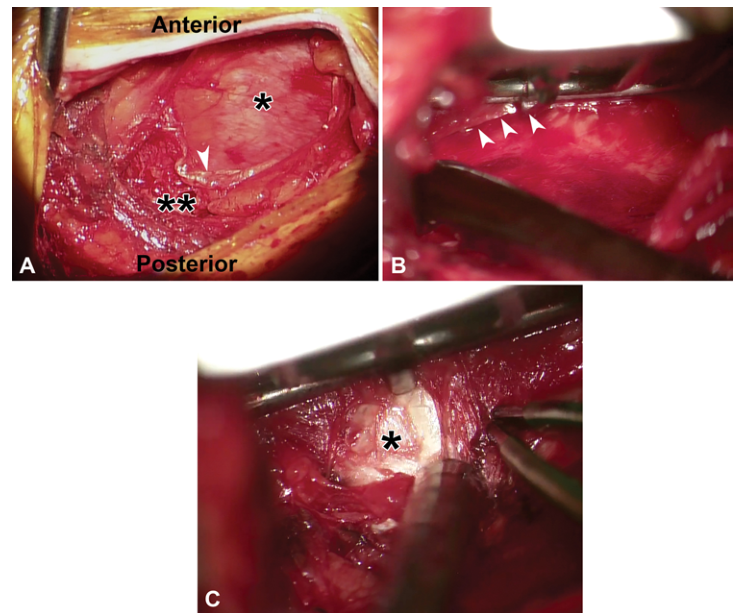

图4. 侧方入路所见的体腔和体腔外结构。

研究结论

作者指出,无论有没有移位膈肌,都可以通过微创体腔外入路到达整个胸腰椎交界区。经腹膜后间隙入路可到达胸12-腰2椎间隙,有时需要去除第11或第12肋骨;如果胸廓突出很明显,则需要选择经腹膜后入路,将膈肌从其外侧附着处分离。经胸膜后间隙入路可到达胸11-胸12椎间隙。对于多个节段的病变,可以联合使用这些入路。入路的选择取决于病变的部位、需要移位膈肌的程度及肋骨的解剖。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。