排版 | AiBrain 编辑团队

复旦大学脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室张玉秋课题组与翁史钧研究员合作,在光疗镇痛研究领域取得重要进展,揭示了绿光镇痛的脑环路机制。

该工作于2022年12月7日 以“Green light analgesia in mice is mediated by visual activation of enkephalinergic neurons in the ventrolateral geniculate nucleus”为题发表在Science Translational Medicine,该文为本期推荐文章之一。博士生唐雨龙为本文第一作者。

慢性痛发病率高、病程长且反复发作、迁延难治、医疗负担重,严重影响患者的生活质量。尽管对慢性痛的研究在过去几十年不断得到推进,但临床上仍缺乏持续有效、毒副作用小的治疗手段。寻找慢性痛的治疗靶点,开发低成本、普惠型治疗及辅助治疗手段成为疼痛医学研究面临的巨大挑战。

光疗是人类对光线的创造性应用,特别是利用发光二极管(Light emitting diode, LED)为光源的无创性弱光光疗,以其安全有效、易操作、设备成本低等优势,在临床上广受青睐。

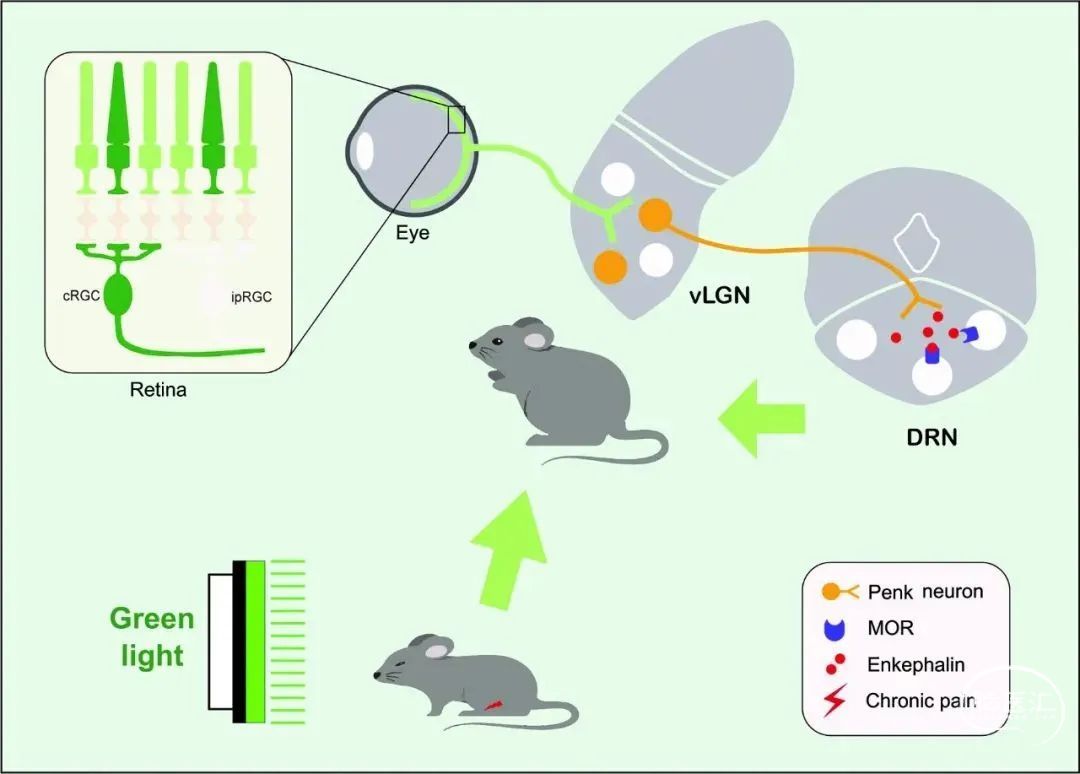

合作团队发现将小鼠每天8小时放置在绿光光照环境中持续6天,可显著缓解完全弗氏佐剂(Complete Freund’s adjuvant,CFA)诱导的膝关节炎性疼痛。研究人员采用转基因小鼠结合药理学和免疫毒素等方法损毁视网膜自感光神经节细胞(一类被广泛认为参与非成像视觉功能的感光细胞),并不影响绿光的镇痛效应。然而,当小鼠视网膜视锥和视杆光感受器细胞缺失后,绿光的镇痛效应完全消失,表明视锥、视杆而不是自感光神经节细胞介导了绿光镇痛。

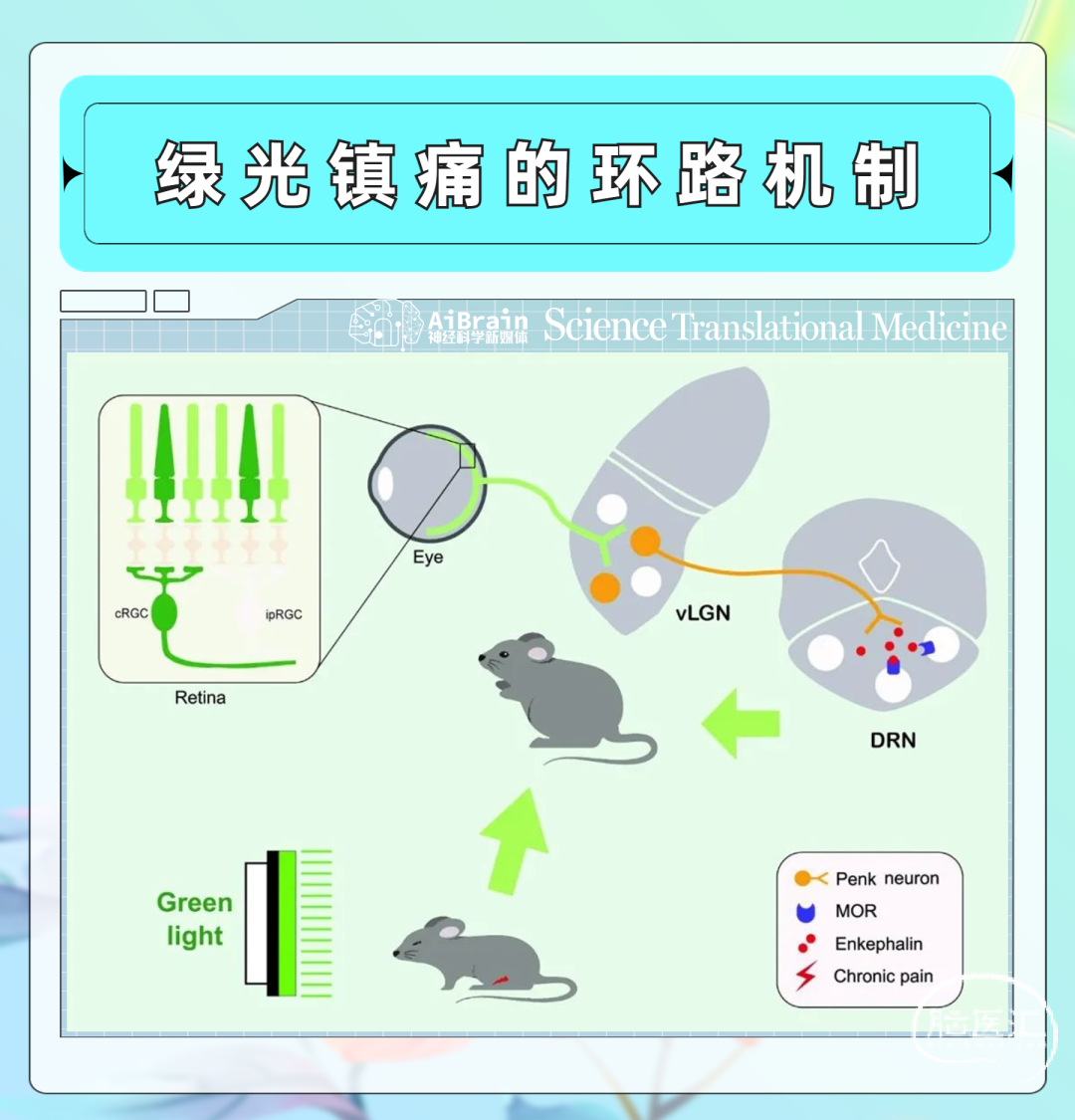

进一步,研究者通过环路示踪、在体光纤钙成像、光遗传和化学遗传学操控等方法发现视网膜-腹侧外膝(Ventral lateral geniculate nucleus,vLGN)投射通路在绿光镇痛中扮演关键角色。当针对vLGN表达前脑啡肽(Proenkephalin,Penk)的GABA能神经元进行环路特异性操控以及敲减vLGN脑啡肽和抑制中缝背核(Dorsal raphe nucleus,DRN)μ阿片受体后,绿光的镇痛效应完全缺失。

总之,这一研究解析了一条从视觉信号传入到痛觉信息调控的功能环路,该环路起始于视网膜视锥和视杆细胞,经“常规”(非自感光)神经节细胞投射至vLGN,通过vLGN内脑啡肽能神经元到DRN的投射介导绿光镇痛。

绿光镇痛的神经环路示意图

该项研究不仅加深了我们对光疗镇痛机制的理解和认识,同时对于多模态感觉信息的处理以及不同感觉之间的相互作用等基本科学问题的解决提供了重要线索。

本工作得到科技部重大研究项目、国家自然科学基金委、上海市科技重大专项和张江实验室等的支持。

关于光的调节功能,AiBrain此前报道过一些其他的工作,欢迎感兴趣的读者阅读观看:

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。