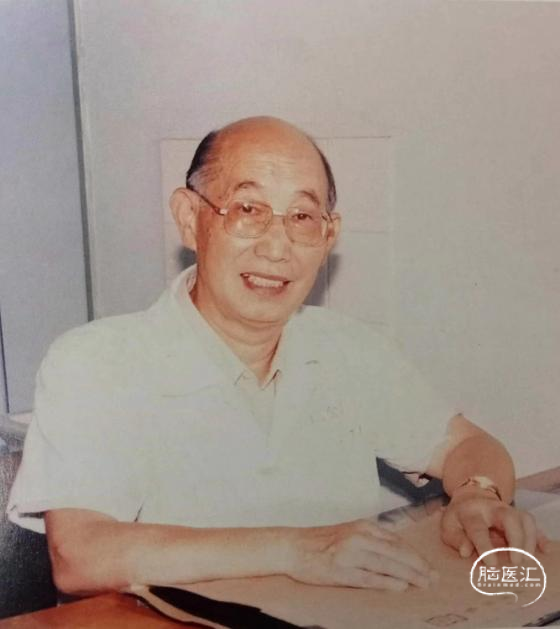

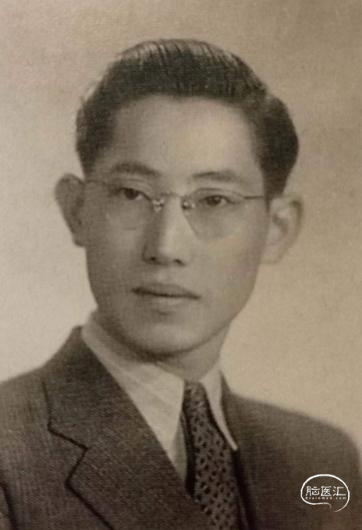

张天锡教授(1925.1-2013.10.21),中国神经外科先驱者之一,上海交通大学医学院附属瑞金医院原神经科科主任、终身教授。

回顾中国医院发展史,不得不承认很多好医院的前身都是教会所办医院。故,颇具法语优势的张天锡教授,在风云际会的时代洪流中,在教会医院蓬勃发展的浪潮里,因缘顺势,鱼跃纵横。然,当打之年,他却被迫滞皖十年,虽感慨沧海桑田,但初心不变,更爱其业,老而弥坚。且,他又极具运动天赋,作为国家乒乓球一级运动员,南征北战,获殊荣无数,谓无憾人生。

值此张天锡教授逝世9周年之际,让我们回顾其灿烂多彩却又命途多舛的医者生涯,汲取人生智慧,致敬开路先贤。

(感谢上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科卞留贯主任发给本刊的文末寄语)

张天锡教授,浙江杭州人,中国共产党员。1950年毕业于上海震旦大学医学院(上海交通大学医学院的前身),获医学博士学位。历任上海第二医科大学附属瑞金医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院的前身)神经科主任、博士生导师,上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授。

曾任国家自然科学基金委员会生物科学部评委、世界神经外科联合会(WFNS)会员、中华医学会神经外科学会第一届及第二届常委、中国神经科学学会神经外科专业委员会学术顾问组副主任,第二至五届中华神经内科临床神经生化组委员、顾问,中华医学会“奥沃旋转式伽玛刀”学术委员会委员,上海二医大神经病学研究所顾问,上海医学会神经外科专家快诊快治中心主任,上海医学会神经外科资深专家中心主任,科学技术研究法中协会中方委员,法国法中医学生物促进协会委员等。

同时担任《中华神经外科》杂志、《中国神经精神疾病》杂志、《国外医学神经病学、神经外科学分册》和《脑血管病分册》、《法汉医学词典》、《汉法医学大词典》、《神经生化学通讯》编委,《中国临床神经科学》杂志副主编等职。享受国务院特殊津贴。

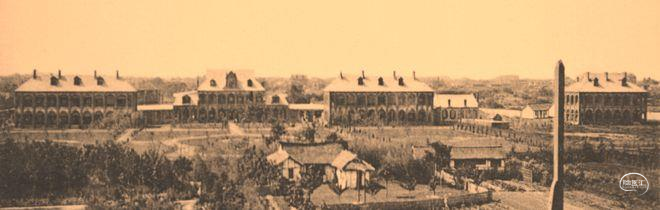

随着中国19世纪末“西医运动”开展,依托众多传教士,具有教会背景的医院搭上近代化大潮,至20世纪40年代,发展已初具规模,多达340余所,遍布全国各地。其中享有“东方巴黎大学”美誉的上海私立震旦大学,已成为医师培养的绝对输出地,当时天主教会在中国办的医院和诊所中,75%到85%是震旦大学医学院的毕业生,驰名上海。

张天锡教授身为震旦大学医学院毕业生,求学路上好事多磨。他1925年出生于浙江省杭州市,但他幼年便随双亲移居湖北省汉口市,因不懂地区方言以及抗战武汉沦陷等原因,不得已辍学两年,“一张平静的课桌”成了这个年轻人奢侈的梦想。

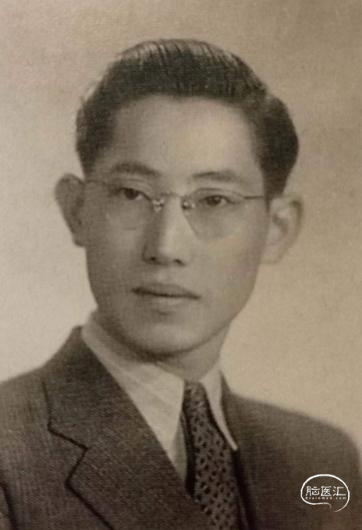

初高中时,张天锡教授就读当地天主教会办的法汉中学,法语、汉语双修,成绩名列前茅,品学兼优。1943年,他顺利毕业后被推荐考入上海私立震旦大学医学院医学系。在后人的印象中,震旦的学生通常都是仪表堂堂、风度翩翩,可张天锡教授和当初许多外地来的同学一样,贫苦而勤奋,天主教所办的震旦医学院对这些学生采取了减免学费的政策,以鼓励他们求学。

震旦的学生相对于其他学校的更为刻苦些。1943年入学时,整个班级共计学生100名,可毕业时,只剩下16人。时局紧张、经济拮据、课业繁重……多种原因在持续削减着这个班级的人数。在张天锡教授的同学中,有陈家伦教授、许曼音教授、王德芬教授、金正均教授等,这些名字直至今日还闪闪发亮。

法语是震旦的“官方语言”。在老上海人当中,即便不从事医疗行业的人也知道,只要听说谁在“震旦”读书然后在“广慈”(即广慈医院,瑞金医院的前身)工作,那必定是个会说法语的医生。对一些“洋出身”的学生来说,这简直如鱼得水,可一些中国学生就感到极大的困难。好在张天锡教授在法汉中学时就已打好扎实的法语基础,他的法语在同学中算得上是佼佼者,这也令他在将来的工作中游刃有余。

1950年6月,张天锡教授从震旦医学院毕业获医学博士学位。

按惯例,只有最优秀的医学生才能进入广慈医院工作。震旦医学院毕业生能留在广慈医院的每年只有3名,竞争很是激烈。张天锡教授因成绩优异,1950年7月随即升入该校附属广慈医院外科任住院医师。当时,他拜在傅培彬老师(时任广慈医院外科主任,后来的瑞金医院院长,是中国当代外科学的奠基人之一)门下,学习普外和神经外科。早年,震旦大学医学院的优秀毕业生,多会前往法国和比利时留学深造,其中留学比利时归国的傅培彬教授就是广慈“法比派”的代表人物。

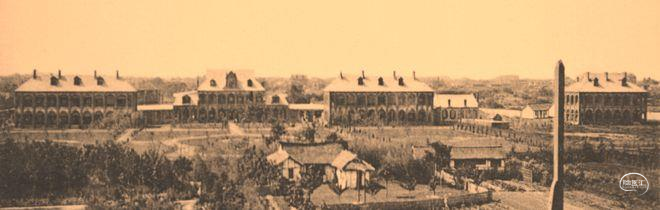

当时,中国刚解放,热火朝天,劳动者大书宏章。广慈医院自1907年在上海诞生后,伴着战火至此已发展40余年,早已蜚声全国,成为远东地区规模最大的综合性医院。法文名称是Hospital Sainte-Marie(圣玛利亚医院)。张天锡教授也打算在中国积贫积弱之际,在广慈医院开创新篇章。

张天锡教授深知,外科临床救治患者,手术台上,真刀真枪,人命关天。于是他战战兢兢、如临深渊、如履薄冰,先后4年在普外科各小专业轮转后,又任住院总医师一年,1955年晋升外科主治医师。孰料主治医师一干就是近20年,以后干脆只有医师的称号,实非张教授始料所及。

期间,1951年7月至1952年3月,张天锡教授参加上海市抗美援朝医疗大队赴东北通化市为志愿军伤病员服务,立一小功。当时,抢救伤员的工作是突击性的,一批伤员下来几百人,马上要先洗澡、消毒、分类。重者抢救,轻者对症治疗,然后转运,有时连续工作24小时、48小时甚至更久。工作任务艰巨,当时只能站着靠墙打盹数分钟解困,但大家热情高涨、众志成城,胜利完成任务。

进入20世纪50年代后,一场被称为院系调整的改革开始了。1952年9月,上海圣约翰大学医学院、震旦大学医学院及同德医学院合并成立上海第二医学院(今天的上海交通大学医学院)。广慈医院(现瑞金医院)、仁济医院划为上海第二医学院附属医院。

张天锡教授继续在广慈医院外科任职,其间于1953年,在国家全面学习苏联的号召下,他脱产学习俄文三个月,结业后,先后出版俄文译著二本,译校一本。

1954年起,张天锡教授参与恩师傅培彬教授领导的血管外科临床和实验研究工作,先后协助完成和报道了“巨大无名动脉瘤切除术”和“胸主动脉狭窄症的手术治疗”,成绩斐然。在此基础上,外科添置了“血管冷冻干燥器”等设备,张天锡教授又参与开展“冷冻血管移植术”的动物实验研究,系国内首创,由新华通讯社在解放日报上报道。1955年在小儿外科轮转期间,张天锡教授协助佘亚雄主任完成并发表了国内第一篇“小儿肠套叠”论文。张天锡教授在初涉人生行医就业之初,幸运地得到了两位恩师的言传身教,终身难忘:一位是傅培彬教授,给予其外科启蒙培养,打下坚实基础。另一位是史玉泉教授,引领其进入神经外科的深奥殿堂。过去广慈医院的大内科是不分专业的。邝安堃教授(原广慈医院内科、皮肤科、小儿科三科主任,建国后,任上海第二医学院内科教授兼主任)和大外科的傅培彬教授很早就意识到要实现专业化,必须要分专科。当时,傅培彬教授积极筹备大外科内各小专业诸如普外科、骨科、胸腔外科、泌尿外科、神经外科、小儿外科、麻醉科等的筹建工作,胜利在望。

1956年夏,傅培彬教授找张天锡教授谈话:“现在大外科系统缺一门神经外科专业,希望你能填补这个空白。”并教导他说:“世上无难事,不懂就学!”一个星期后,傅培彬老师亲自带领张天锡教授前往华山医院神经外科史玉泉教授门下拜师学艺,为期一年,得到神外启蒙教育,获益匪浅,为今后开展神经外科专业奠定了基础。

1957年6月,张天锡教授学成回院,在普外科内兼职开展神经外科工作。

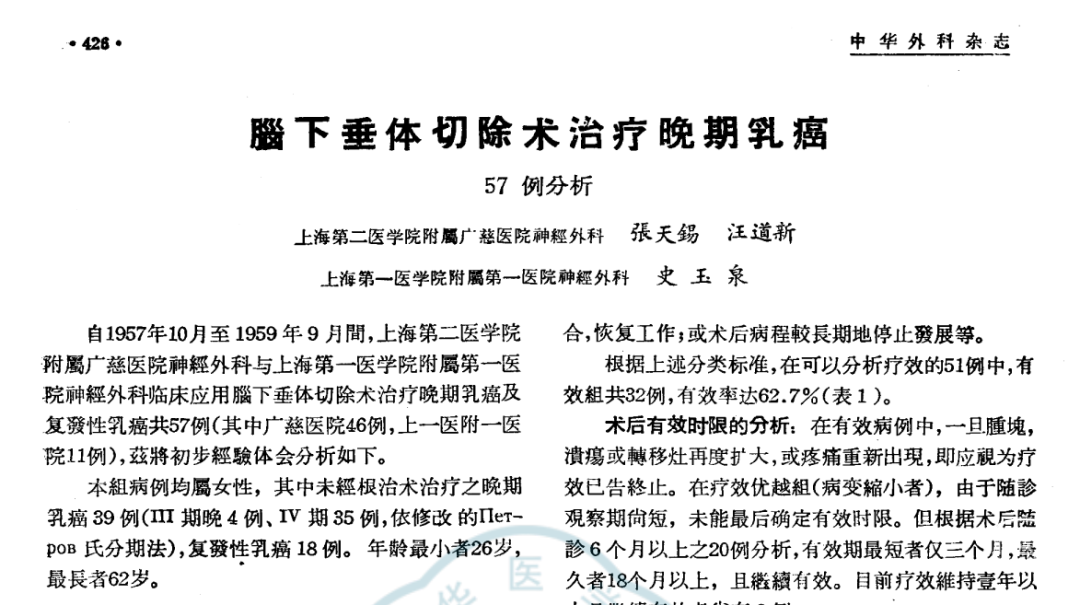

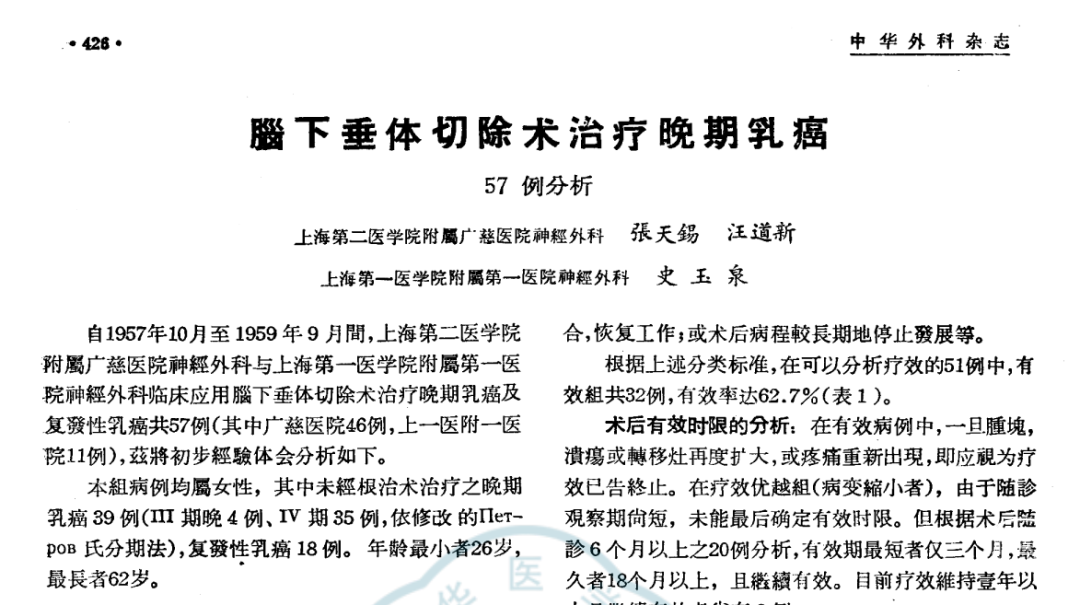

当时,外科乳腺癌晚期病人缺乏有效对策,卵巢切除、肾上腺切除等内分泌疗法收效甚微,病人处于剧痛难耐、求治无门之境。时年,国外施行全垂体切除术以期消除内分泌总部作为最后的尝试,已初见成效,国内则视为禁区而无人问津。张天锡教授查阅国外资料,经过缜密准备,在国内大胆首创“垂体全切除术”治疗晚期和复发性乳腺癌新疗法,并开始收治濒临绝境的晚期乳腺癌患者。患者顽痛,辍夜不眠,个别胸膜、肺转移大量胸腔积液者更因气急无法平卧。经张天锡教授术后,患者顽痛次日顿除,胸腔积液消失,安然入睡!石破天惊,一举成功。在获得显著治疗成果的基础上,张天锡教授设立了普外科首个“晚期乳腺癌”专病门诊。一时间,凡其他医院束手无策的病人,纷纷前来救治,人满为患。在1959年天津举行的解放后首届全国肿瘤学术会议上,张天锡教授以上海第二医学院附属医院的唯一代表出席大会,并报告了“50例垂体全切除术治疗晚期乳腺癌”论文,得到大会表扬。各家杂志纷纷前来约稿。论文随后由《中华外科杂志》(1960年第5号)予以发表,并由新华通讯社在解放日报上向国内外发布上述消息。这是国内的首创性报道,亦是张天锡教授从事神经外科专业后发表的第一篇论文。

经过文革十年动乱后,张天锡教授于1982年再次报道了其远期结果。他逐例登门随访,虽然其时患者均已先后病故,但其中仍值得一提的是:一例62岁老太因乳癌伴肺、胸膜转移,顽痛终日,大量胸腔积液积聚,气急无法平卧,经术前夕先抽去胸腔积液800ml,次日开颅后顽痛顿除,胸腔积液不再出现,顺利出院后2年期间,安乐如恒,无痛而终;另一例女工晚期乳癌,行垂体全切除后病灶完全缩退,疼痛消失,能挑担百斤劳动,此例存活逾10年,堪称特例。

20世纪80年代初,张天锡教授通过上海市新药站引进国外抗乳腺癌口服新药-三苯氧胺(它莫西芬),一种乳腺癌受体竞争性抑制剂,能使雌激素在体内失效,从而取代了垂体手术,全国推广沿用至今。

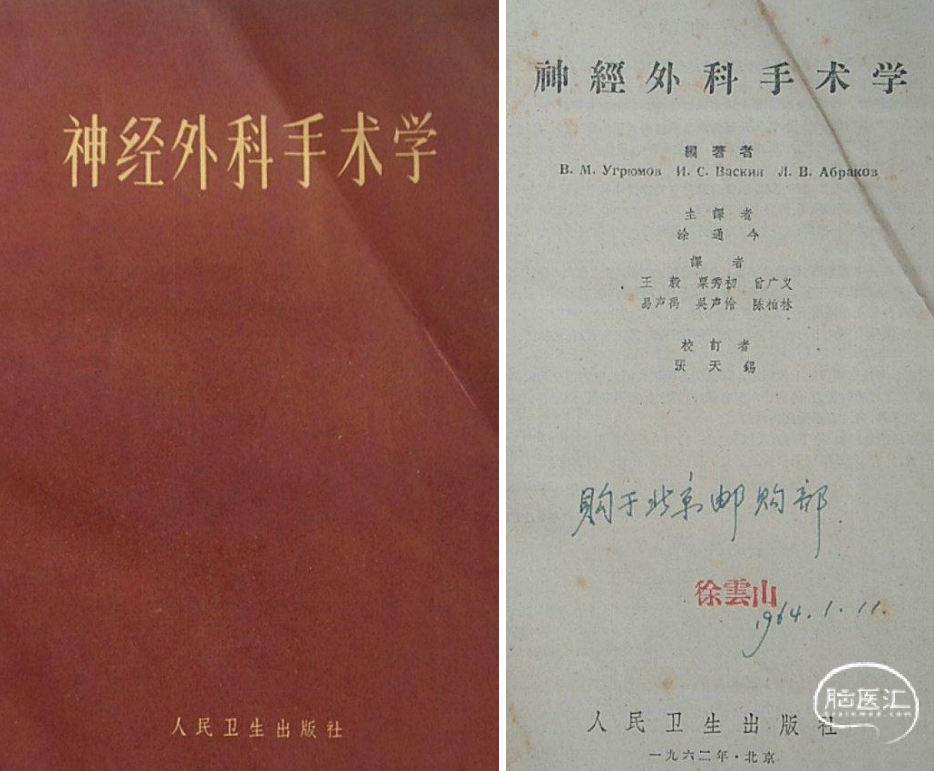

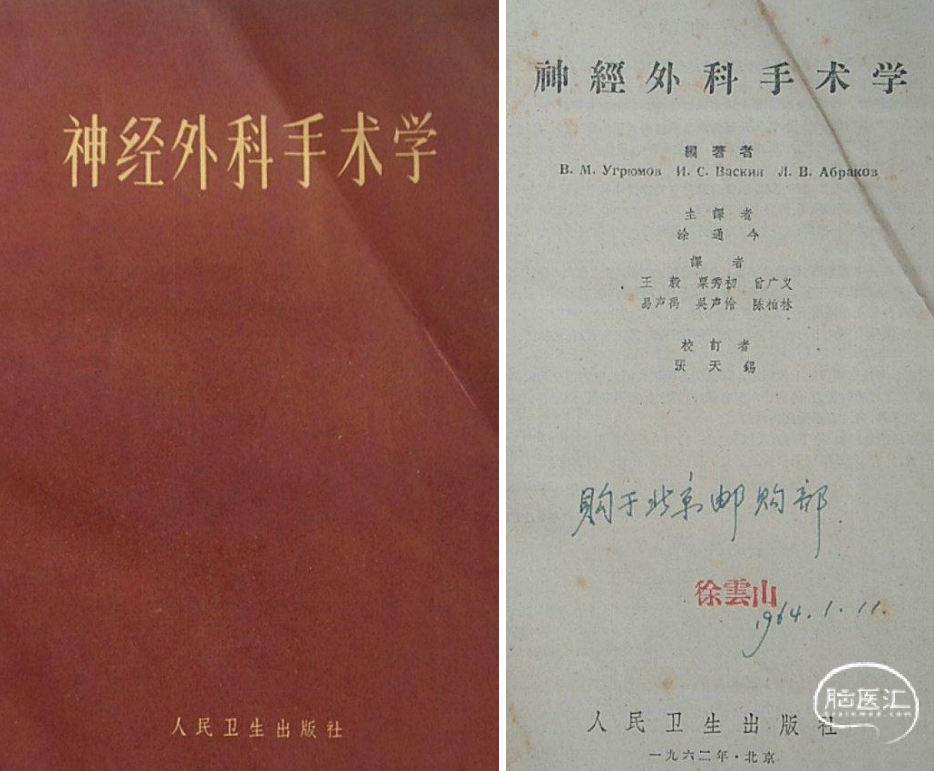

“垂体全切除术”一战成名后,1960年,张天锡教授受北京人民卫生出版社之邀,审校俄文《神经外科手术学》译本,该译著于1962年出版发行,是解放后国内第一本中文神经外科译著。30年后,即1990年,在乌鲁木齐举办的中华医学会神经外科学分会第二次学术会议上,译、校双方初次见面,张天锡教授始悉主译者为学会名誉主任委员、第四军医大学校长涂通今教授。涂老对审稿一事面致谢忱,得知张天锡教授亦是一位神经外科医师,深感欣慰,遂成忘年之交。

1960年起,张天锡教授离开病房主持门诊工作,接着被广慈医院普外科推荐为西医学习中医的唯一代表,脱产3年“西学中”,边学边教,在暑假中以“中医老师”身份带领医学院学生出门办学,赴浦东八一公社为贫下中农免费巡回针灸医疗服务。他在乡间开展中医针灸讲座,同时自编中医教材为同学上中医辨证论治课和针灸讲座,颇得好评。回院后,正值全国掀起“西学中”高潮,在全院举办的“西学中”班上,张天锡教授被推荐为讲课者之一,因三年学习后毕业生成绩优良,被中医老师点名要人,幸被傅培彬教授坚拒而未果。其时适逢大跃进高潮,医院成立技术革新办公室,张天锡教授又被推荐脱产任“技革办”主任。1960年后该办撤销,张天锡教授又改任院办副主任,分管科研工作,从而脱产专业改任行政工作,自此无缘心爱的专业及垂体研究工作。

1962年,中央下达技术干部归队的红头文件,张天锡教授立即申请辞去行政工作,重返普外队伍,可谓一波三折。1963年3月,广慈医院派张天锡教授和徐德隆教授筹备正式成立神经(内、外)科,3个月后又有汪道新教授加盟。自此,张天锡教授终于离开普外科,担任神经科专职医师工作,同时兼任普外科党支部支委。

神经科建科之初,神经外科方面只有张天锡教授一个光杆司令,开颅手术只能由医院抽调来的3名神经内科医生担任助手,共渡难关。

1966年,张天锡教授带队下乡三同劳动,回院时文革已开始。张天锡教授以臭老九身份被下放至安徽后方瑞金医院,担任外科医师工作长达十年之久(1970-1980年),真的是“开门见山”,家人分离、闭关幽居、修身养性。这期间,张天锡教授在遥远的乡村,往往接到会诊通知,须午夜乘车出发,整夜在山间小道驰行,至清晨抵达,即行手术。粗略算来,按每月抢救10例计,十年期间,至少在1000例以上,往往起死回生,挽救垂危。

赴皖首月,病房基建尚未竣工,某夜送来一“小三线”厂的青年工人,因午夜剧烈头痛来治,到院时已陷入昏迷、偏瘫、一侧瞳孔散大,疑为脑血管畸形破裂出血引起脑疝,必须立即开颅手术。其时病房尚未成立,既无放射科、难以确诊,又无手术室设备。但抢救垂危,贵在争分夺秒,张天锡教授立即决定在家属区安排临时手术室,试行钻颅探查,清除脑内血肿。次日患者即告苏醒,十日出院。后该患者返沪经脑血管造影证实为脑血管畸形,再次开颅摘除病灶而幸康复。

有一天半夜,张天锡教授不得不抢救一个农村孩子。一向要求极高的开颅手术,竟在没有消毒条件的农舍进行,照明靠的是手电筒,止血靠的是棉片,这个孩子居然被奇迹般地救活了。

还有一次,祁门县医院来电,一名脑伤患者已呼吸停止,瞳孔散大,即嘱立即气管插管,然后午夜驰车、清晨赶到(历时5小时),张天锡教授实施开颅清除硬脑膜外血肿,患者竟然完全康复,堪称奇迹。

就这样,张天锡教授每个礼拜都进行半夜会诊,十年来几乎跑遍了整个皖南山区,但他并不感寂寞。当浩劫终于过去,张天锡教授1980年10月回到阔别的上海瑞金神外时,已近花甲之年,却再度迎来了事业上的高峰。

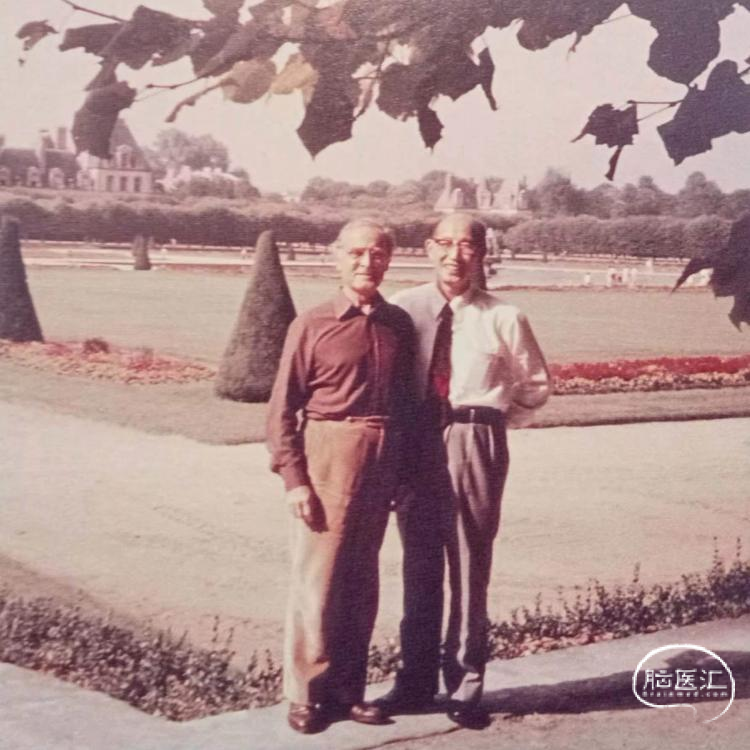

1978年科学大会的召开,标志着我国进入改革开放的新时代。知识分子摘掉了臭老九帽子,沐浴在科学的阳光下。1980年,中法两国政府首脑共同安排了“中法医学日”活动,法国医学代表团首次访华,由15位专家组成,瑞金医院派出了相应学科的中年专家担任学术报告的法语翻译。张天锡教授的对应专家是巴黎第七大学医学院院长兼Lariboisiere教学医院神经外科主任R.Houdart教授。他在沪、京两地先后担任其翻译之后,深得赞许。R.Houdart教授临别时盛情邀请张教授俟机访法。

R.Houdart教授(左)和张天锡教授(右)

1982年2月,张天锡教授应R.Houdart教授之邀以访问学者身份赴法,在巴黎第七大医学院及其Lariboisiere教学医院研修教学和临床,历时一年半,于1983年6月底随中国医学代表团回国。

1982年摄于Lariboisiere院内

当时,G.Guiot教授于20世纪50年代创建的“垂体腺瘤经蝶显微手术中心”位于巴黎近郊Foch医院内,国际领先,其时积累手术病例数已逾千。各国前来进修者众,如加拿大J.Hardy教授曾于1968年进修一年,归国后立即倡立“垂体微腺瘤”(<10mm)学说,并于1970年成功切除了国际上经病例切片证实的首例催乳素(PRL)微腺瘤,名噪一时。

张天锡教授乘着留法之机,造访了Foch医院并获P.J.Derome主任邀请多次参加手术,尽得其精要,为随后回国开展这项工作奠定了基础。

虽然张天锡教授滞皖十年,但他在医学方面的天赋,令其奋起直追,登顶学术之巅。上世纪80年代初张天锡教授留法归国后,率先在国内较早开展经蝶垂体瘤手术。诸多不孕妇女,术后得以生儿育女,张天锡教授也因此被誉为“送子观音”。特别是对不治之症——库欣病开展经蝶手术,挽救了病人无数,使其康复恢复工作。

1983年起,张天锡教授在国内首先开始应用替尼泊甙序列化疗治疗恶性脑胶质瘤,并推广至全国。1984年,在国内首先介绍严重脑外伤后脑积水VP分流术的疗效,挽救了不少外伤后持续性植物状态的重症病人。上世纪80年代后期,在胎兔脑细胞移植的研究中,于国内外首创“兔脑缺血灶内胎兔脑干中缝核细胞移植术”获得成功。又首创用NGF和DFGF缺血灶内注射能提高移植神经元的存活质量。上世纪90年代初,张天锡教授首先在国内报道脑瘤和脑缺血微量元素的关系。他还长期从事脑外伤和脑缺血脑水肿的基础和临床研究,开创ACTH疗法,提高脑水肿疗效,在国内基础研究中起到了带头推动作用。

1984年,张天锡教授再任瑞金医院神经(内、外)科科主任。接任之际,院领导提出“神经科至今尚无一科研课题立项,希望更上一层楼”。遂于1985年起,张天锡教授不负众望,在国家自然科学基金、卫生部七五/八五攻关及上海市科委项目投标中连中五标,成为上海第二医科大学(上海交通大学医学院前身)的中标高手,受到该校科技大会的表扬。

此后,他长期主持上述多项课题研究和诸多创新,先后获国家科技进步奖,卫生部、国家教委、上海市、北京市等科技进步二、三等奖十余项。瑞金医院神经外科也于上世纪80年代,在张天锡教授的领导下成立独立病房,发展迅猛。

横扫学校无敌手的乒乓冠军、足球队队长、运动会四项全能冠军……这些荣誉似乎比“终身教授”更让耄耋之年的张天锡教授骄傲。

运动健将的名气跟随了张天锡教授大半辈子。大学时代,他一抽足就能把角球射进球门,如此高超的技术即使在专业足球联赛上都不多见。刚进震旦医学院时,他就“三下两下”地击败了高年级的乒乓球冠军。这虽然让他得意了好一阵,可马上就意识到风头出得有点过分。他悄悄地跟同来震旦的陈家伦商量:“我们太厉害了,恐怕要惹麻烦,以后收手吧!”此后,他“金盆洗手”长达6年,把所有的运动天赋都用在足球上。

张天锡教授的足球生涯,始于法汉,止于瑞金,他曾笑叹自己“现在只能拄着拐杖颤颤巍巍地走动了,或许是年轻时候动得太猛烈了吧!”进入瑞金医院工作后,他又挥起了乒乓球拍,直到65岁才从赛场上“退役”,他很自豪自己是能够替瑞金扬名“体坛”的不二人选。

从医院,一路打到卫生系统,再打到上海市队,张天锡教授南征北战,直到1964年,他带领学校乒乓队夺得全市亚军,这也是为上海第二医科大学在体育领域得到过的最高荣誉。最叫人啼笑皆非的一次,是张天锡教授比赛前还在开刀。手术完毕,匆匆缝了线,连饭都不吃,直冲赛场。这个天才运动员+天才医生,偶尔也会让人捏一把汗。

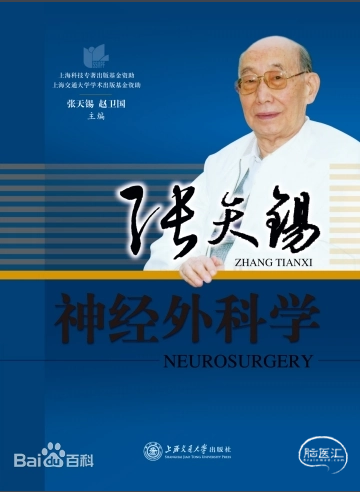

“一个运动员,光四肢发达是不够的,还需要清晰的头脑。”张天锡教授说起运动颇有心得。国家一级运动员的证书见证着他风华正茂的矫健身姿,泛黄了的老照片记录着一个年轻人朝气蓬勃、不屈不挠的人生历程。20世纪70年代前,国内几乎没有一本综合性神经外科专著。改革开放后,张天锡教授主编的《神经外科基础与临床》作为当时为数不多的七、八本倍受重视的综合性著作之一问世,填补了行业空白,并于1996年获国家科技进步三等奖。此后,他的学术专著《张天锡神经外科学》诞生,凝结了其毕生临床经验及瑞金医院神经外科专家团队的全面总结。

他一生发表论文200余篇,参与编写《神经科学纲要》、《神经科学原理》、《法汉医学词典》、《汉法医学大词典》、《实用神经病学》(第二版)、《现代急诊医学》、《当代医学新理论与新技术丛书》(临床医学卷)、《现代急诊医学》、《黄家驷外科学》(第六版)、《临床神经外科学》、《内分泌代谢病临床新技术》、《临床高压氧与脑复苏新进展》、《现代内科急诊学》、《现代外科基础问题》、《现代急诊内科学》(第一、二版)、《脑死亡》等专著十余部,并著有多本外文译著。

1984年起,上海第二医科大学恢复“法文班”招生,张天锡负责法文班神经外科的讲课任务,并自编法文教材。张天锡教授从医执教50多年,培养博士生、硕士研究生多名:于永平教授、赵卫国教授、卞留贯教授、姜智南教授、田恒力教授、孙青芳教授和博士生董克家教授均为他的学生,他对每一位研究生都是严格要求、认真指导,保质保量。每一位研究生毕业时均为优秀毕业生,现都已晋升为正高并成为科室的主任和学科领军人才。

前排左起:赵卫国教授、张天锡教授、孙青芳教授

后排左起:卞留贯教授、田恒力教授

张天锡教授的一生命途多舛,不顺心事常八九,工作调动频繁,迭经三年自然灾害、文革动乱、长期下方山区等变动。但始终心怀医学,皓首穷经,寒暑不缀,安之若素。他为瑞金医院奉献的一生,是不屈不挠醉心医学的一生,终获“终身教授”殊荣,实至名归。

上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科

卞留贯主任发给本刊的文末寄语

瑞金医院神经外科在张天锡教授的领导下,早在1957年6月即开展神经外科手术;上世纪70年代起,张天锡教授与内分泌科的陈家伦教授合作对功能性垂体瘤尤其柯兴病的诊断和治疗取得很好的效果,奠定了垂体瘤多学科联合诊疗的基础;2003年在宁光院士的倡导下,建立了瑞金下丘脑-垂体-肾上腺学科群,2013年成立瑞金垂体腺瘤诊治中心;近些年来,我们的垂体瘤的手术量稳居上海市前列,柯兴病的术后缓解率连续十年超过90%。

张天锡教授主编的综合性神经外科专著《神经外科基础与临床》填补了此前的行业空白,张天锡教授为学科发展奠定了多项工作基础,经近半个世纪发展,学科逐渐成为特色鲜明、技术雄厚的神经外科专科,尤以功能性垂体瘤为代表的神经肿瘤、脑血管病的微侵袭治疗、颅神经疾病及功能神经外科为临床特色。学科对技术发展非常重视,先后与日本、美国、德国、法国的神经外科中心建立了友好学术交流关系,派出数十位年轻医生出国进修学习新技术,他们都成为了科室的主要技术骨干。这使得整个神经外科在国内能迅速的发展,将张天锡教授的理念发扬光大。

科室现有3个病区,109张床位,是国家神经外科专科医师培训基地、国家神经外科专科医师师资培训基地、中国医师协会神经内镜培训基地。学科下设中枢神经系统肿瘤组、神经脊柱组、颅神经疾病组、脑血管病组、颅脑创伤和神经重症组、垂体腺瘤诊治中心、功能神经外科中心、伽玛刀中心、正常颅压脑积水中心,年手术量超3500台。拥有包括DSA杂交手术室、荧光手术显微镜、神经内镜、术中导航系统、O-臂机、超声骨刀、超声吸引、神经电生理监护、术中超声、伽玛刀等一系列全面配套的手术医疗设备,同时拥有脑电图、TCD等各类无创检查设备。

学科将科研与临床紧密结合,使医护诊疗能力和临床科研成果转化能力稳步提升,努力创建成为全国一流的神经外科中心,学科获国家科技进步三等奖、卫生部科技进步三等奖、国家教委科技进步三等奖、上海市科技进步二/三等奖、上海临床科技成果奖等17项。

为了提升各地重大疾病救治水平,学科牵头与国内20余家医疗机构成立瑞金神经外科联盟。神经外科是医学领域的尖端学科,是一个高风险、高投入、多并发症的学科,因此,对于医院的综合实力、人员团队、设备器械均有较高的要求。联盟医院基本具备开展不同层次神经外科手术的能力。专科联盟通过远程医疗及云会诊平台,为疑难重症患者进行线上专家会诊线下多学科、多中心会诊,使患者在当地可享受到同级大医院同质量的医疗服务;对于需要转诊的疑难病例,专科联盟医院通过绿色通道直接转至联盟内医院优势专科的医院救治,缓解看病难、看病贵的民生问题。合作内容包括技术指导、专科会诊、建立人才培养体系、科研协作、建立神经外科分级转诊制度等,多方面促进整体专科发展的医疗机构,使患者得到更大的受益。

上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科科主任,神经外科党支部书记中国医师协会神经内镜医师培训基地(上海交大医学院-瑞金医院解剖实训中心)主任

点击上方二维码

查看上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科更多内容

1.《赵雅度|我国神经外科发展简史》.cmacjs_0公众号2.《足不出市看名医 上海瑞金医院神经外科专家团来宜义诊》.海军安庆医院公众号3.《第六届瑞金国际垂体疾病论坛、第二届瑞金神经肿瘤MDT论坛、2017上海垂体瘤沙龙暨2017上海瑞金-交大医学院神经内镜高级实训班》.神外资讯公众号4.《青春无悔——忆瑞金医院皮肤科支援上海小三线建设》.上海瑞金医院皮肤科公众号5.《瑞金大内科|顶尖学科“孵化”记,怎一个“牛”字了得!》.上海交通大学医学院附属瑞金医院6.《【学四史·知院史】有一种海派,叫永远创新》.上海交通大学医学院8.有来医生:上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科9.《上海名医指南——上海交通大学附属瑞金医院神经外科副主任,主任医师,教授,博士生导师【卞留贯】》.悦惠搜狐号10.上海交通大学医学院校友工作办公室网站:张天锡13.沈健康,赵卫国,孙青芳,卞留贯.《庆贺张天锡教授——从医执教53周年》14.《历史上的今天|1952年,华东军政委员会卫生部决定将广慈医院划为上海第二医学院附属医院》.交医档案公众号16.《震旦大学建校110周年庆祝大会在我院举行》.上海交通大学医学院新闻网17.《中华中医文化事迹:震旦大学医学院》.国医小镇网站18.《一篇文章与一个学院:上海震旦大学医学院的建立》.维普资讯19.《瑞金轶事 | 因为五十年前这件事,瑞金医院改名了》.网易20.《那一年,这个曾经远东第一大医院成立了》.网易21.《中国几乎所有的好医院前身都是教会医院》.网易本文内容素材取自公开资料,受访者回忆仅代表个人观点。声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。