排版 | AiBrain 编辑团队

北京时间2022年7月19日晚23时,东南大学/复旦大学陆巍研究组与上海交通大学周栋焯(Douglas Zhou)研究组合作,于Cell Reports在线发表题为“A striatal SOM-driven ChAT-iMSN loop generates beta oscillations and produces motor deficits”的研究成果,对大脑纹状体产生beta异常振荡的神经环路机制进行了解析。

帕金森氏病(Parkinson’s disease, PD)患者最主要临床症状表现为各种形式的运动障碍,如运动迟缓、肌肉僵直、静止性震颤、姿势和步态不稳等,这与运动皮层-基底神经节-丘脑所构成网络的神经活动异常有密切关系。

这种异常通常表现为该网络内各脑区神经元放电频率或模式的改变,在记录局部场电位时则表现为在beta频段功率的显著升高。

尽管目前领域仍内有一些不同的声音,但主流观点认为该异常升高的beta振荡与某些运动障碍有关联。近年来的研究提示纹状体内某些神经元可能参与了异常beta振荡的产生,但具体的局部微环路机制仍不清楚。

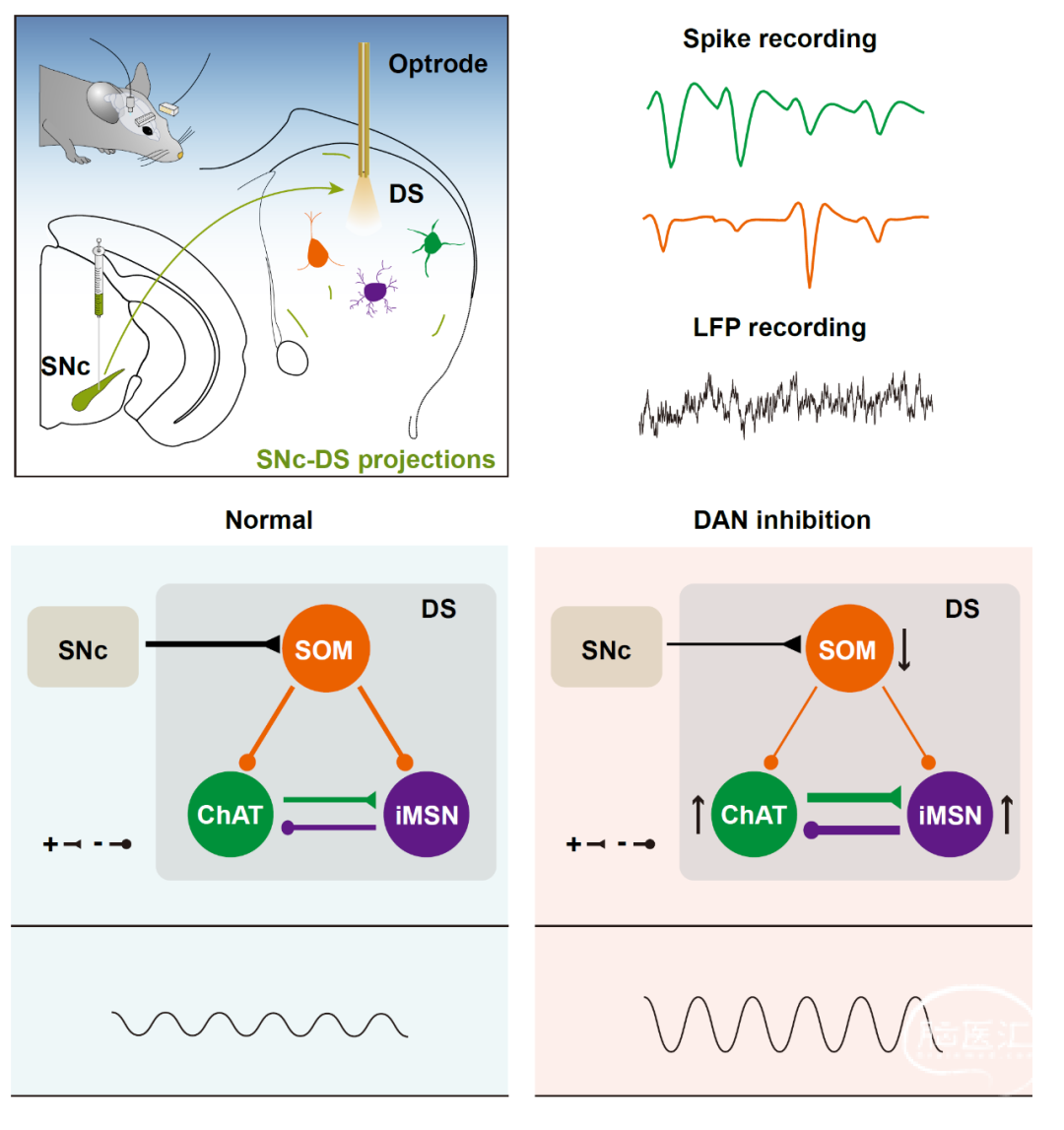

黑质来源的多巴胺在纹状体释放的减少是PD发生时异常beta振荡产生的重要原因。该研究通过光遗传技术抑制黑质多巴胺能神经元胞体或其在纹状体部位的投射末梢,发现在多巴胺功能受抑制时确实能造成纹状体beta振荡功率的显著升高。

该研究组继而在体记录了纹状体神经元单细胞放电,通过建立“Opto-tag”技术,并结合放电波形的系统分析,成功实现对纹状体各类神经元的有效区分。

值得一提的是,表达D1多巴胺受体的dMSN与表达D2受体的iMSN神经元放电的波形可以较好的区分,这为今后在体状态下同时观察这两类纹状体主要神经元的活动打下技术基础。

研究组通过分析beta振荡升高时各类神经元的活动变化,以及这些活动变化的神经元间的直接功能联系,发现SOM神经元能够介导多巴胺功能抑制造成的其它神经元活动异常。进一步分析各类神经元与beta振荡的关联及相位锁定关系,最终确定SOM神经元所支配的ChAT与iMSN神经元及其构成的loop对beta振荡产生的重要贡献(图1)。

图1. 黑质多巴胺功能抑制后纹状体产生beta振荡的环路机制模式及卡通示意图

该项研究发现光遗传急性抑制多巴胺功能,就能在纹状体部位造成beta振荡升高,提示纹状体本身就具备产生该振荡的“硬件”。

然而,PD病理改变及运动障碍是一个涉及可塑性变化的慢性过程,因此,在PD动物模型上进一步研究beta振荡产生及其扩布进程,包括网络与环路水平可塑性的形成机制,将有助于更全面解析PD发生时beta异常振荡的神经机制。该研究成果也是对以往其它beta振荡源头学说的重要补充。

东南大学博士研究生钱丹丹、李伟及已毕业硕士研究生吴怡为论文共同第一作者,东南大学信息工程学院的王桥教授对此项工作亦做出重要贡献。该研究得到国家自然科学基金、科技部国家重点研发计划的大力支持。

转载自 | 小柯生命

相关论文信息:

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111111

陆巍,1993年及1996年先后获得南京医科大学学士及硕士学位,1999年毕业于上海医科大学获博士学位。1999至2004年先后于美国麻省理工学院生物系及McGovern 脑研究所、哈佛大学分子与细胞生物系开展博士后工作,2005年起先后受聘于南京医科大学和东南大学,2021年1月入职复旦大学脑科学转化研究院。主要研究方向为神经可塑性及学习记忆的机制、神经精神性疾病(帕金森氏病、强迫症等)的发病机制。获得国家杰出青年基金、国家“973”重大研究项目(子课题负责人)、国家自然科学基金(青年、面上、海外青年合作、重点项目)等项目资助。研究成果发表在EMBO Journal、Cell Reports、Neuron、Journal of Neuroscience 等国际期刊上。入选“国家百千万人才工程”,并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。现担任中国生理学会常务理事、中国神经科学会理事等。

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。