在中国,脑出血约占所有脑卒中的24%,相对西方高收入国家比例更高。过去,脑出血的基础研究和临床研究均相对有限,临床上缺乏有效的干预,导致脑出血患者的预后,包括死亡率和神经功能恢复情况数十年都没有明显的提高。

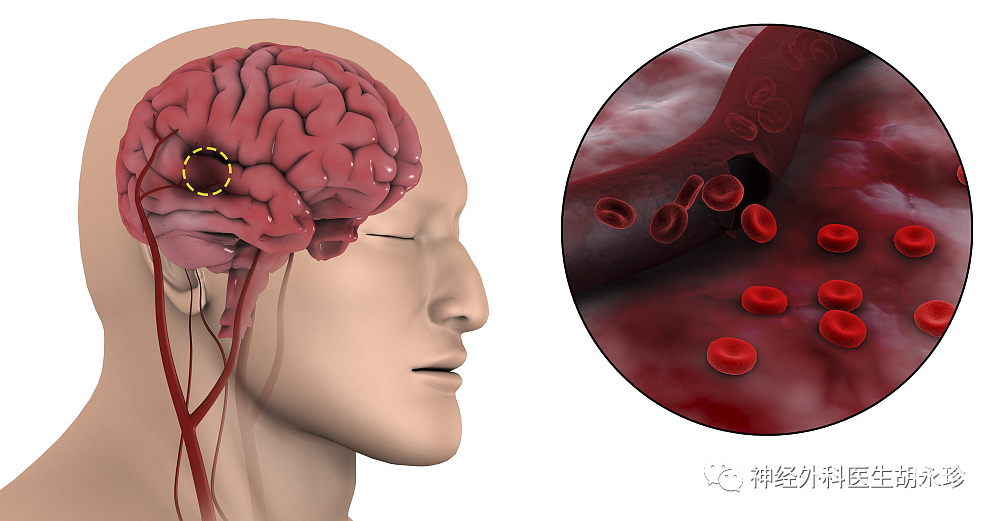

脑出血导致脑组织损伤的机制主要分为以下几个方面:(1)血肿的占位效应;(2)血肿进一步扩大导致脑组织的压迫,甚至脑疝形成;(3)血肿内毒性物质导致脑组织损伤。

预防血肿扩大

01

有相当一部分患者在脑出血后发生血肿的扩大。在一项前瞻性研究中,血肿在24 h内显著性增大(>33%)的患者比例高达38%。早期血肿的扩大可能提示持续出血或者再次出血,是死亡率以及功能预后不良的一个独立危险因素,所以预防血肿扩大在脑出血的干预中显得至关重要。

清除血肿

02

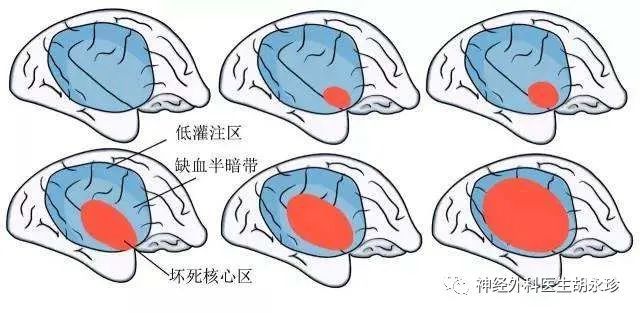

血肿压迫脑内结构和脑细胞,产生占位效应,升高颅内压,导致相应脑区血流量下降,甚至发生脑疝。为了降低占位效应产生的脑损伤,神经外科医生试图通过外科干预清除血肿从而降低死亡率以及改善功能预后。其中包括几个重要的多中心临床试验,分别研究开颅血肿清除、微创血肿清除以及脑室内血肿清除对于脑出血的影响。

减少血肿内毒性物质

01

血肿在消融过程中会释放出一系列神经毒性物质,包括血红蛋白、铁、凝血酶以及炎症介质等,对神经细胞产生二次损伤。这些神经毒性物质的释放诱发剧烈的炎症反应,并激活脑实质原位小胶质细胞、募集源自外周循环的炎症细胞,导致全脑炎症反应。许多动物实验提示,脑出血后的炎症反应不仅在脑损伤中起到重要作用,而且在损伤修复中也有一定作用。至于如何通过干预炎症反应,减轻脑损伤却尚不明确。

综上所述,目前自发性脑出血的治疗仍然存在很大的空白,缺乏有力的循证医学证据。目前的证据表明,早期强化血压控制以及相应的防止血肿扩大的手段对于患者的功能预后有着至关重要的作用,而微创手术联合溶栓药物进行血肿清除尚未显示出明显的优越性。对于脑内毒性物质的清除方向,铁作为一个重要靶点,仍迫切需要进行进一步的临床试验研究。未来的临床研究或许可以将血肿的手术清除与清除毒性物质的药物联合治疗,使血肿对脑组织的二次损伤尽可能地减少,以取得更有利的临床结局。

免责声明:本站所有视频或图片均来自互联网或参考文献收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了您的权益,请通知我,我会及时删除侵权内容,谢谢合作!本公众号所载文章、内容、数据等内容纯属作者个人观点,仅供读者参考,与本人所在工作部门的立场无关!

点击或扫描上方二维码,查看更多“创伤重症”内容