慢性压力会导致一种独特的大脑状态,神经元因此呈现不同的功能特性和突触连接的改变。抗抑郁药可能部分通过逆转这些对突触功能的影响来起作用,开始时促进大脑状态的重新配置,然后促进维持缓解状态的突触变化。

近日,Conor Liston研究团队在Annual Review of Neuroscience上发表了题为《调节抑郁症情绪状态转换的突触机制》(“Synaptic Mechanisms Regulating Mood State Transitions in Depression”)的综述,Liston认为,抗抑郁药最初的作用是促进神经元可塑性,并对抑郁状态的脑功能重新进行配置。而且,突触新生可长时间维持这些变化发生。

作者在多个综述的基础上,重点关注了慢性压力和抗抑郁药对回路功能和可塑性的影响之间的关系,尤其是一些新出现的数据显示了抗抑郁药在开始且维持作用上不同的机制。

1

以突触可塑性作为治疗靶点

1.1. 单胺类抗抑郁药

几十年来,我们对抗抑郁机制的理解主要建立在早期偶然发现异丙烟肼(iproniazid)的抗抑郁特性,这与其作为单胺氧化酶抑制剂的活性有关。这一发现和随后开发的三环和(tricyclic)选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI) 抗抑郁药形成了抑郁症单胺假说的基础,其中关键的病理生理学基础被认为是单胺神经调节的缺陷。

然而,这种假说无法解释为什么SSRI 和相关抗抑郁药理论上会立即增强单胺的可利用性,但临床使用时却在数周或数月后才出现反应。此外,增加单胺可用性的兴奋剂和许多其他药物也并不是有效的抗抑郁药。

相反的,传统的单胺靶向抗抑郁药现在被理解为可以诱导突触新生和增强突触功能(以及神经新生和其他形式的可塑性)。比如说,使用氟西汀(fluoxetine,一种SSRI)长期治疗可以增强 LTP 和突触传递,逆转压力可对树突树枝状结构和树突棘密度产生影响,并促进与学习相关的可塑性。

对慢性氟西汀的长期行为反应需要 BDNF,增强海马中并减少 NAc 中的突触传递,再次强调了因脑区而异的双向效应对突触功能的作用。然而更重要的是,与氯胺酮(Ketamine)和其他速效抗抑郁药不同,传统的单胺靶向抗抑郁药通常在长期治疗后才能调节突触可塑性,且它们对突触发生的影响缓慢且相对温和。这些限制解释了长期治疗的必要,相对较高的抗性 ,且停药后复发的趋势。

1.2. 氯胺酮(Ketamine)

氯胺酮是一种MNDA受体(MNDAR)拮抗剂,最初被批准为麻醉剂,并在 2000 年代初期临床评估其抗抑郁潜力。在多项随机对照试验取得阳性结果后,它现在被广泛用作亚麻醉剂量的抗抑郁药。这些发现使国食品和药物管理局(FDA)在2019年批准了 esketamine,一种氯胺酮 (S) 对映异构体的鼻内制剂,此举标志了转化有效治疗难治性抑郁症策略的里程碑。

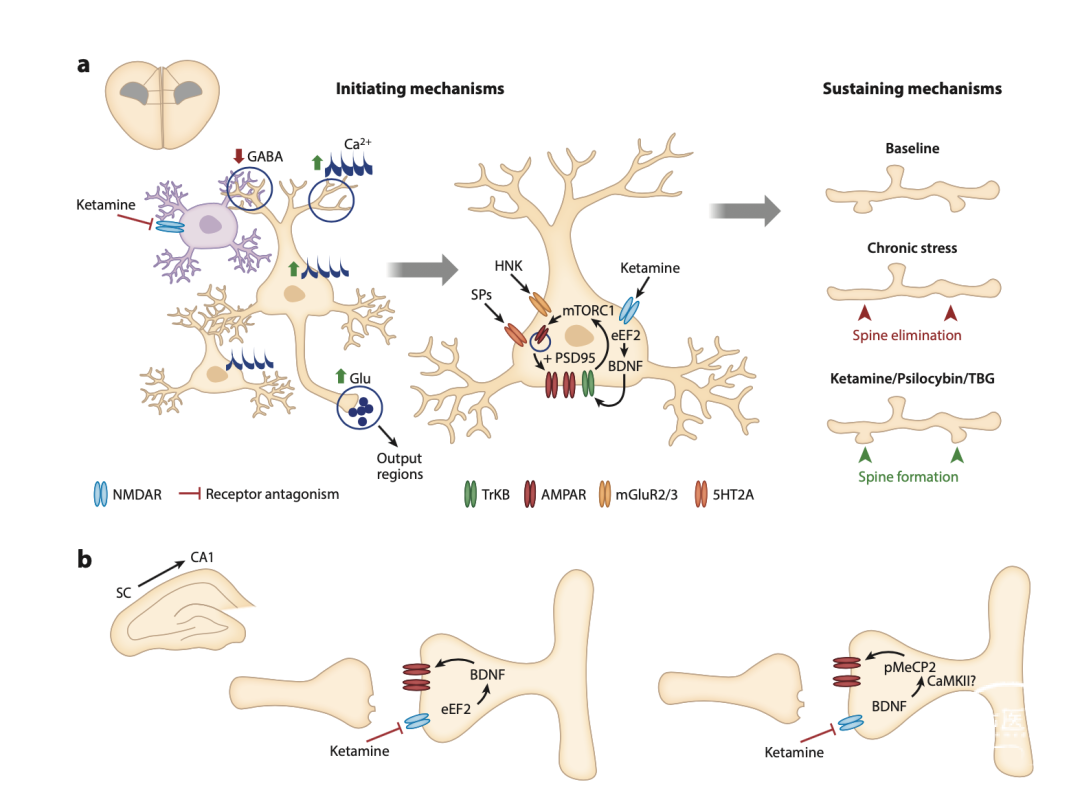

速效抗抑郁药的启动和维持机制。(a) 在 mPFC 中,氯胺酮可提高兴奋性锥体神经元 (棕黄色) 的谷氨酸能张力,可能是通过涉及强直放电中间神经元 (紫色) 的去抑制机制。氯胺酮在 1 小时内导致 2/3 层锥体细胞中的体细胞和脊柱 Ca2+ 瞬变增强,并在给药后 3 小时内增加多细胞整体活性(左图)。氯胺酮、其代谢物 HNK (hydroxynorketamine) 和 SP (serotonergic psychedelic) 均增加 mPFC 兴奋性神经元中的神经营养信号传导和 AMPAR 插入。氯胺酮和迷幻药的持续抗抑郁作用涉及兴奋性投射神经元上的靶向树突棘新生(右图)。在给药后 12 小时检测到氯胺酮诱导的树突棘形成,而后环路重组。(b)在海马谢弗侧枝(Schaffer collateral) 至 CA1 突触中氯胺酮迅速增强 BDNF 释放并增加突触后谷氨酸能传递(左图),而持续效应涉及通过 BDNF 依赖性机制延迟 pMeCP2的增加(右图)。

除了为重度抑郁症患者提供可能挽救生命的治疗外,氯胺酮抗抑郁特性的发现为理解抑郁症的病理生理学开辟了新途径,其原因至少包括以下两个:

第一,氯胺酮的作用比传统的单胺靶向抗抑郁药快得多。症状改善的平均开始时间约为输注后 40 分钟,约24小时后达到峰值,约 10-12 天后降至安慰剂水平。

第二,与之前所有常用的抗抑郁药物不同,氯胺酮不通过靶向单胺能神经调节起作用,并且参与了与传统药物基础上不同的多种信号传导机制。

这些独特的特性促进了新的实验范式,旨在了解长期介导情绪转变的机制并发现新的治疗目标。

氯胺酮的抗抑郁作用涉及突触可塑性,原因包括以下三种:

第一,与传统的单胺靶向抗抑郁药不同,氯胺酮可以直接快速地调节突触功能 - 这些效应被认为可以解释其快速起效性。其抗抑郁作用与海马和前额叶皮质中的 NMDAR 拮抗作用有关,NMDAR的拮抗可以激活哺乳动物雷帕霉素靶点 (mTOR) 通路。而mTOR 的激活是随后增加含 GluA1 的AMPA受体,突触后密度蛋白 95 (PSD95) 和其他突触蛋白的表达所必需的。

有趣的是,虽然将选择性 mTOR 抑制剂雷帕霉素(rapamycin)直接注入前额叶皮层阻断了氯胺酮对大鼠的抗抑郁行为作用,但雷帕霉素全身预处理可以延长氯胺酮对人体的抗抑郁作用持续时间,而这可能与全身输注对免疫功能和炎症的影响有关。这些作用也可能部分由羟基去甲氯胺酮(hydroxynorketamine)介导,羟基去甲氯胺酮是一种氯胺酮代谢物,其对行为、AMPA 信号传导和突触功能以及 NMDAR 抑制具有抗抑郁样作用。

第二,氯胺酮的抗抑郁行为效应需要 BDNF 和 TrkB 信号传导,进一步强调了突触新生在抗抑郁中起关键作用的假设。氯胺酮通过拮抗 NMDAR,使真核延伸因子 2 (eEF2) 失活和去抑制 BDNF 的翻译来增强活性依赖性 BDNF 释放。氯胺酮对行为和突触功能的影响反过来也需要 BDNF 和 TrkB 信号传导。

有趣的是,氯胺酮、氟西汀和其他抗抑郁药物(而非缺乏抗抑郁特性的药物) 似乎直接与 TrkB 结合并促进 TrkB 在细胞表面的运输和聚集,而这种作用会被星形胶质细胞来源的胆固醇增强。抗抑郁药可能以不同的速度在大脑中积累,不同程度地达到能够影响 TrkB 信号传导的浓度。这种机制可能是它们在时间尺度和大脑区域中诱导其神经可塑性效应的一种方式。

第三,这些对活动依赖性 BDNF 和 TrkB 信号传导的有效影响与对突触形成的直接和快速影响有关。氯胺酮治疗后 2 小时内可增加突触蛋白的表达,并在 24 小时内增加前额锥体神经元的突触密度,而这些作用需要 mTOR 的激活和 BDNF。

在体树突棘重塑的双光子成像研究表明,这些影响是由新突触后树突棘的形成(对树突棘消除没有影响)增加驱动的,在治疗后 12-24 小时达到峰值,并且这些新突触中的 20% 会持续存在至少 2 周。

人体光谱研究表明,氯胺酮可迅速增加前额叶谷氨酸释放并调节突触 mGluR5 信号传导。结构 MRI 研究还提供了间接证据表明氯胺酮可以逆转与抑郁症相关的神经元结构变化。

1.3. 迷幻药和迷幻药类似物

最近的一项随机对照试验表明,psilocybin(一种蘑菇衍生的致幻剂)具有与依他普仑(escitalopram)相当的抗抑郁作用。这些益处与治疗后至少一个月时对杏仁核功能的持久影响有关。在最近的两项小鼠研究中,单剂量的psilocybin对习得性无助(learned helplessness)和享乐行为(hedonic behavior)都具有抗抑郁作用。这些与由增加的树突棘形成率和增强的谷氨酸能神经传递驱动的前额第 5层 锥体神经元中树突棘密度增加有关,并且在治疗后持续至少 1 个月。

psilocybin诱导的幻觉(和氯胺酮诱导的解离症状) 对可塑性和行为的影响是否需要介导仍不清楚,且此是该领域特别紧迫的问题。在这两项研究中,用5-HT2AR拮抗剂酮色林预处理破坏了psilocybin对头部抽搐的影响,这是在啮齿动物中致幻活动的常见行为筛查,但不会影响其对树突棘密度或抑郁相关行为的影响。正如作者所指出的,这种剂量的酮色林仅导致5-HT2AR的部分阻断,并且可能会比psilocybin更快地被从大脑中清除。因此5-HT2AR 激动可能仍然是psilocybin产生抗抑郁作用的机制。

类似的,一种新描述的 NMDAR 正变构调节剂 GLYX-13 (Rapastinel) 在临床前研究中产生了类似于氯胺酮的快速和持续的抗抑郁作用,与氯胺酮一样,GLYX-13 迅速激活 mTORC1 通路并增加 mPFC 第 5 层锥体神经元上的 BDNF 释放和棘突生成。

除了天然存在的迷幻剂外,新合成的迷幻化合物类似物已显示出具有治疗潜力。一种名为 tabernanthalog (TBG) 的化合物来源于伊博加因(ibogaine),一种天然存在的迷幻生物碱,它的设计与合成以最大程度地减少致幻潜力和其他毒性,同时保留其5-HT2AR激动作用。单剂量的 TBG 在强迫游泳试验(forced swim test,FST)中具有类似抗抑郁药的特性,并对条件性海洛因寻求行为的暗示恢复产生持久的治疗效果。它还通过促进树突棘的形成来增加了皮质神经元的树突复杂性和初级感觉皮层的树突棘密度。

有趣的是,治疗后 1 周后TBG 对树突棘形成和FST行为的影响略小于氯胺酮,这与树突棘形成在介导长期抗抑郁作用中的功能作用一致。其它研究也显示了类似的结果,此研究使用了基因编码的 5-HT 传感器平台来识别一种新型迷幻类似物 (AAZ-A-154),它具有低致幻潜力和与树突状相关的强效抗抑郁样行为效应。在这两种情况下,关键的下一步将是确认这些药物对人类没有致幻作用,然后在仔细对照的随机试验中测试它们的治疗效用。

有趣的是,尽管这三种抗抑郁药物对突触功能的影响在性质上相似,但影响的程度和起效时间不同:SSRIs 对突触功能和突触新生的影响不大,通常在数周内缓慢出现,而氯胺酮和迷幻剂在单次治疗后具有快速、有效的效果。但如果没有额外的干预措施,氯胺酮和迷幻剂的效果可能不会持续存在。

Conor Liston

Conor Liston就职于康奈尔大学医学院(Weil Cornell Medicine),实验室主要研究方向为学习记忆、接近和回避行为有关的大脑环路,以及压力、睡眠和抗抑郁药物等因素对相应神经环路的影响。实验室研究利用啮齿类动物模型,人类患病者及健康人类被试,使用各种光遗传学工具、双光子显微镜和其他成像方式、行为分析和功能性 MRI。

AiBrain在上一期中详细介绍了综述中的抑郁症的突触功能障碍部分,欢迎各位阅读!

往期推荐

在招岗位

2022 RECRUIT /

招募编译团队及审稿团队

岗位职责:撰写、审阅神经科学各领域的文献导读、领域速报。

岗位要求:神经科学领域四年级以上的博士生、博士后以及青年科研工作者。

AiBrain作者团队由海内外知名高校博士生、博士后,及已成立实验室的PI们组成;加入AiBrain,可以体验专业的投审稿系统、高效温馨的团队合作、丰富的文章栏目,以及有竞争力的丰厚报酬;能力突出者可以作为领域/栏目负责人,并配有岗位津贴。

欢迎有意者投递简历及个人作品!

微信号:AiBrainzhushou

邮箱:ai_brain@163.com

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享