病例介绍

基本信息

患者男性,52岁,汉族。

主诉

突发右侧肢体无力伴神志不清1天余。

现病史

患者妻子诉患者1天前无明显诱因突发右侧肢体无力,伴有口齿不清,否认恶心呕吐,否认四肢抽搐及口吐白沫,家属拨打120送至当地医院,送医途中患者逐渐出现神志不清,呼唤能睁眼,能发音,但不能按吩咐动作,当地医院行CT检查提示脑出血,给予降压补液对症治疗,经治疗后病情较前无明显好转,为求进一步诊治转来我院,我院急诊完善头部CT检查提示:左侧放射冠、基底节区及左侧颞叶脑出血。经我科室会诊后收住我科进一步行急诊手术治疗。病程中患者神志昏睡,无大小便失禁,无呼吸困难,无肢体抽搐,四肢活动无力,饮食未进,大便未解,小便正常,体重无明显变化。

既往史:患者于2012年06月诊断为高血压,目前仍在治疗,用药情况不详。

神经系统查体

患者神志昏睡,查体不合作,头颅无畸形,额纹对称,呼唤可睁眼,双侧瞳孔等大等圆、直径约3.0mm,光反射迟钝,无外耳道及鼻腔异常分泌物,可发音,伸舌不配合,双侧鼻唇沟及口角对称,颈软、无抵抗,左侧肢体肌力5级,右侧肢体肌力2级,右侧病理征阳性,左侧病理征阴性,脑膜刺激征阴性。GCS10分=E3V2M5。

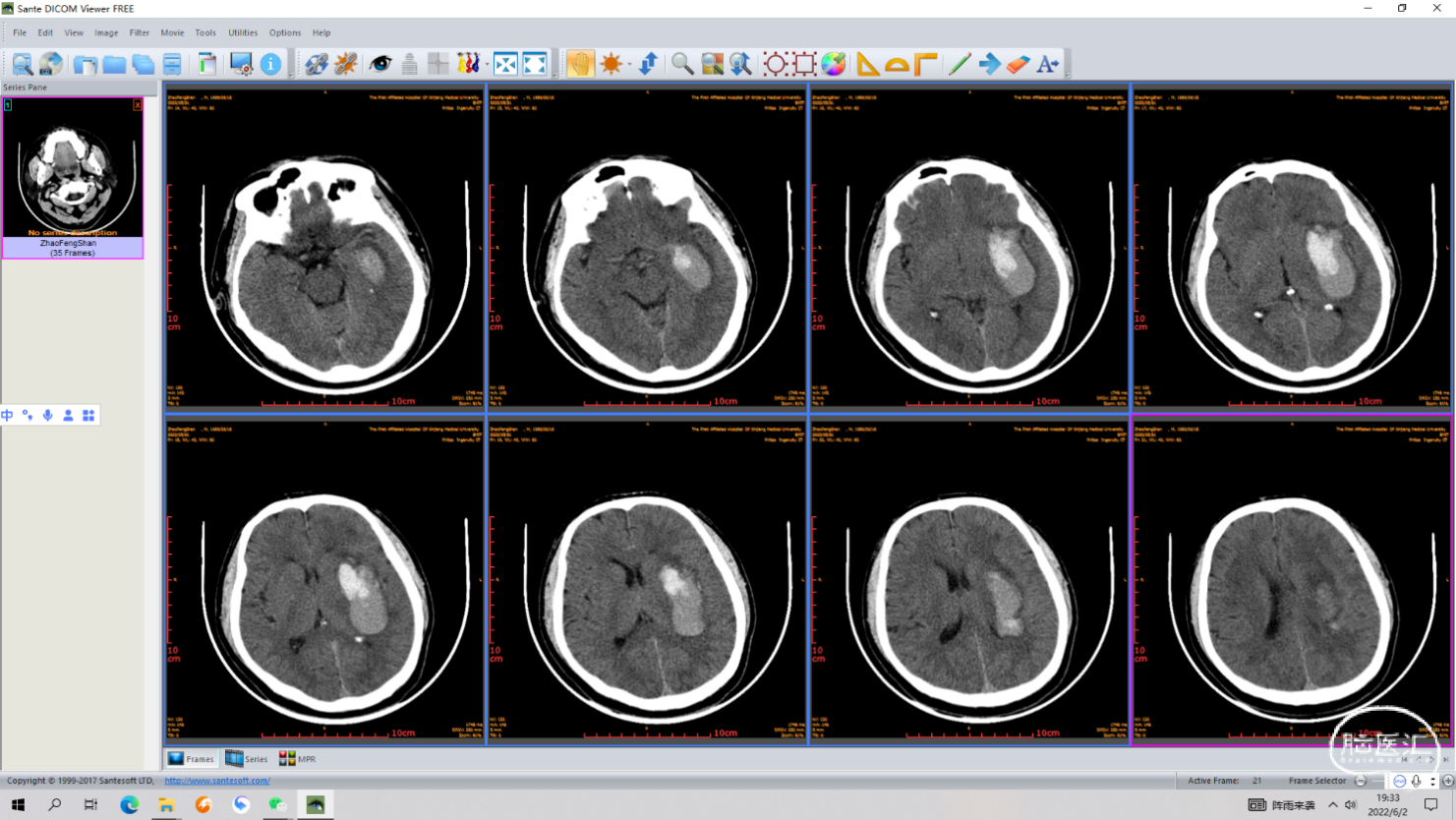

入院急诊头部CT(2022-06-01)

初步诊断

1.左侧基底节脑出血

2.高血压病3级(极高危)

诊疗策略

病例特点

患者男性,52岁

发病1天

GCS10分=E3V2M5

出血位置:右侧基底节区

出血量:31.59ml,最大层面60*28mm

CT值44-73HU

中线移位5mm

血肿呈混杂密度(低密度血肿较多)

手术策略

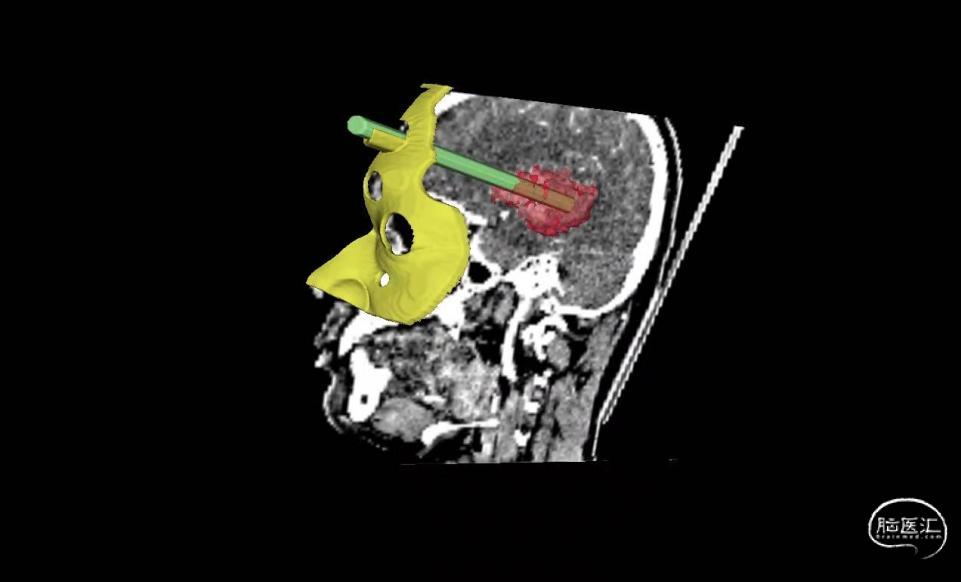

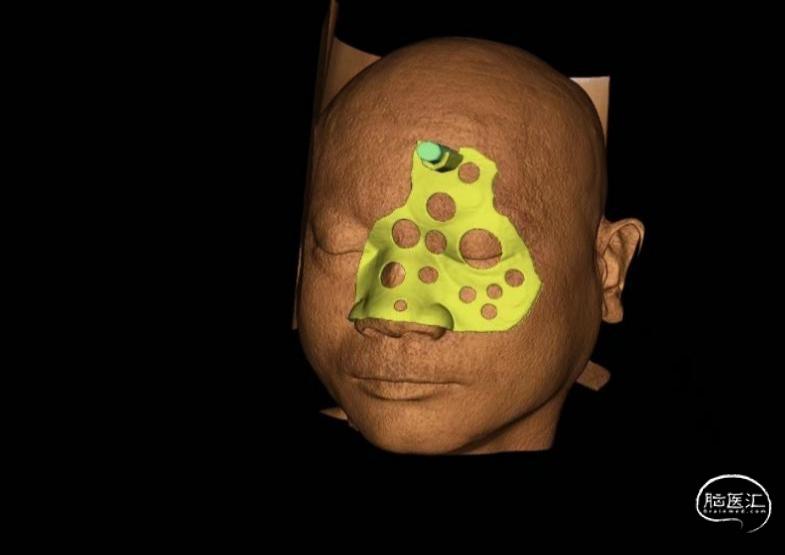

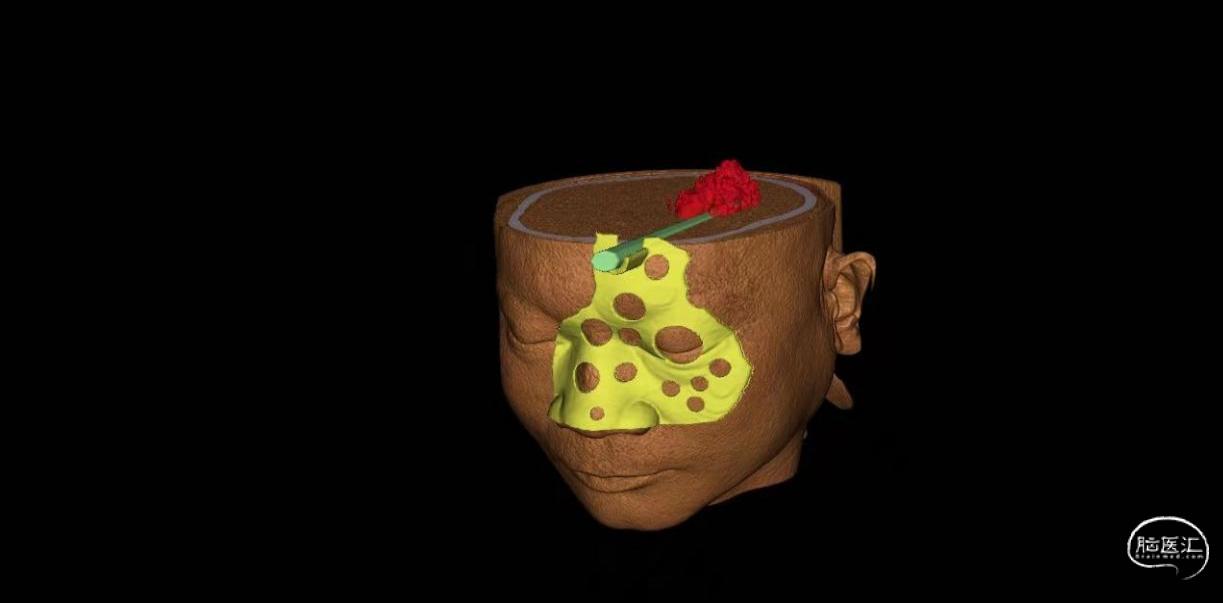

3D打印定制PLA手术导向板引导下颅内血肿清除术

术前准备

3D建立模型

3D打印定制PLA手术导向板

术中情况

1.固定PLA导向板,验证贴敷效果

2.PLA导向板引导下颅内血肿穿刺引流

穿刺引流血肿20ml

术后复查头部CT(2022-06-02)

术前血肿量:31592mm3术后血肿量为8683mm3,血肿清除率为72.5%(31592-8683)/31592

术后5天出院

出院时神经系统查体

患者神志清,查体合作,自主睁眼,额纹对称,双侧瞳孔等大等圆、直径约3.0mm,光反射灵敏,言语正常,无外耳道及鼻腔异常分泌物,双侧鼻唇沟及口角对称,颈软、无抵抗,右侧肢体肌力3级,左侧肢体肌力5级,双侧病理征阴性,脑膜刺激征阴性。GCS15分=E4V5M6。

讨论

高血压脑出血(hypertensive intracerebral hemorrage,HICH)是由于长期高血压导致颅内小动脉发生病理性变化,血管壁出现玻璃样或纤维样变性,削弱了血管壁的弹性导致血管破裂出血引起的疾病。HICH是高血压病严重的并发症之一, 其中欧美国家发病率占脑卒中的9%~28%[1-3],中国的发病率占脑卒中的19%~48%[3-4]。由于HICH的病死 率和致残率均极高,导致了沉重的社会经济负担[1]。2019年Lancet报道了1999至2017年期间 导致中国人群死亡的25类疾病,脑卒中以高死亡率和致残率居首[3]。目前针对HICH的外科治疗包括包大骨瓣或小骨窗开颅血肿清除术、(软通道或硬通道)血肿钻孔引流术、立体定向血肿穿刺引流术以及神经内镜下血肿清除术等手术方式。手术适应证和手术时机的选择是成功救治HICH的关键[5-7]。针对手术的相关研究也比较多。但无论何种手术方式,个体化的治疗对改善患者预后起到重要的作用。

本例患者在CT影像上能够观察到明显的混杂征象(Blend Sign),早在 2009 年,Barras等就观察到了血肿内密度不均这一现象,并提出血肿密度异质性评分,研究证实血肿密度不均是血肿扩大的独立因素。2015年Li[8]等也提出混杂征可以作为血肿扩大的预测因素。 脑血肿的发展过程为从血细胞悬液到血液浓缩再到血凝块形成及收缩[9],而血肿密度及血肿的CT值主要由血红蛋白浓度决定[10]。发生新鲜出血时,血细胞还未完全破裂, 血红蛋白还未完全释放或还未收缩形成血 凝块,血红蛋白浓度较低,此时表现为低密度。 随时间延长血液浓缩凝固,血清被排出,血红蛋白浓度升高时即表现为高密度[11],混杂征中不同密度代表了不同时期的出血,相对高密度区代表血液凝结或收缩的血块,相对低密度区或等密度区代表新鲜的出血。相对低密度区或等密度区域越多,代表新鲜出血点越多,血肿的异质性就越大,发生再出血的可能性也就越大[12]。

关于脑实质出血的微创手术联合溶栓药物治疗已经有很多研究,其中MISTIEⅡ的研究结果表明无论是否使用rt-PA,微创手术均可以有效地进行血肿清除,联合rt-PA治疗幕上脑出血(≥20 mL)可能改善180d神经功能,降低1年时的死亡率(对照组中38%的患者死亡,治疗组20%患者死亡)[13-14]。2019年的MISTIE Ⅲ研究,肯定了MIS联合rt-PA清除血肿在治疗幕上脑出血(≥30 mL)中的疗效,其主要通过减少血肿周围水肿来改善预后,研究终点为良好的功能性结局,定义为在1年时m RS在0~3分患者所占比例,研究发现MIS将血肿减少到15 ml或更少时,微创组良好预后比例可增加10.5%,这也提示血肿清除越好,越有利于预后[15]。2010年国内的一项研究纳入了22个中心的304例基底节区脑出血(出血量为30~80 m L)患者,采用小骨窗开颅血肿清除术与MIS联合尿激酶治疗,评估其疗效及风险,研究显示MIS联合尿激酶治疗术后再出血的风险为8.8%,开颅组再出血的风险则为21.4%,对比3个月后m RS评分,微创组更优[16]。另一项2009年的研究纳入了来自42个中心的465例小量基底节区脑出血(出血量为25~40 ml)患者,对比了内科与MIS联合尿激酶治疗的疗效,证实MIS可在发病早期(14d时)获益,且改善90 d时的日常生活能力[17]。

2018年高质量Meta分析显示,符合条件的幕上脑出血患者,对比外科常规开颅手术和保守治疗,微创治疗(包括内窥镜、立体定向溶栓等)能够从中获益,不同时间窗内(24 h内或72 h内)以及不同的微创技术皆能获益[18]。根据此例病人的实际情况我们决定对此例病人行血肿穿刺引流术。血肿穿刺引流术在神经外科属于较为简单的手术,一般通过CT辅助定位徒手穿刺抽吸引流脑内血肿,但在临床上仍有失误情况比如穿刺到脑实质内,或穿刺血肿位置不满意,主要原因为术者对穿刺角度及深度把握不准。而立体定向、导航和手术机器人系统由于其价格昂贵、操作复杂,在基层医院不易开展。近年来,3D打印技术以数字模型为基础,通过逐层叠加原料来制造实体模型其在医学领域的实践应用和发展前景引起广泛关注[19,20] 。已有文献报道应用3D打印技术辅助治疗脑出血,并取得了良好的效果[20,21] ,而可利用3D打印技术制作的手术导板较传统的穿刺置管引流,有如下优势: ①真正做到了个体化治疗,本研究以个体CT资料为依据。 包括穿刺道的设计、穿刺点的确定、穿刺角度及深度,都做到了个体化设计。术前即确定穿刺角度和深度,引导引流管精确的到达血肿,避免出现穿刺方向及位置的偏斜,较常规CT引导下脑内血肿穿刺更加安全有效;即使是没有经验的年轻医师,3D打印导板穿刺的位置、角度和深度已经提前固定,手术过程不必担心引流管的偏移或者深度不佳,降低了由于偏差而引起的脑损伤,提高了手术安全性。另外,可以根据不同位置和形状的脑出血设计不同穿刺点的手术导板,若为尾状核或壳核前部出血,或形状为前后细长的血肿,可设计经额叶穿刺;若为丘脑或壳核后部出血并离颞叶皮层较近的血肿,可设计为经颞叶穿刺。一般来说,因额叶血管较少,颞叶有侧裂静脉及大脑中动脉分支,血管较多,经额叶穿刺后再出血较经颞叶几率少,因此经额叶穿刺一般作为首选方案。综上所述,3D打印导板导引下颅内血肿穿刺引流术治疗颅内血肿,可提高穿刺准确率、血肿清除率,减轻神经损伤,促进患者神经功能恢复,改善患者生活质量。

参考文献

术者简介

汪永新 教授

二级教授 博士生导师

新疆医科大学第一附属医院神经外科中心主任

新疆医学会神经外科分会副主任委员

新疆神经外科研究所副所长

中国医师协会神经外科医师分会委员

中华医学会数字医学分会委员

中国神经重症管理协作组常委

中国医师协会神外医师分会小儿神外专家委员会委员

中国抗癌协会神经肿瘤分会委员

《中华神经外科杂志英文版》通讯编委

擅长应用内镜及显微镜治疗各种神经系统肿瘤、狭颅症、复杂颅面畸形综合征、脊髓脊膜膨出、颅脑寄生虫病、脑积水、脑瘫和重型颅脑损伤等疑难病种

秦虎 副主任医师

博士,副主任医师,中国老年医学学会神经医学分会青年委员、中华创伤杂志青年学术委员会委员。

主要从事颅脑创伤、胶质瘤、脑膜瘤、颅内感染、植物人促醒,自发性脑出血等疾病的诊治。在新疆率先开展以ICP为导向治疗重型颅脑损伤;基于影像后处理构建可视化技术及3D打印技术应用于神经外科各类疾病的辅助治疗。主持并参加国家自然科学基金2项,自治区级、厅局级自然科学基金5项、校级课题4项。先后在国内外杂志上发表论文20余篇。获得2022年新疆维吾尔自治区科技成果三等奖、2021年新疆医科大学第一附属医院优秀青年人才、2020 年改善医疗服务行动计划第六季全国医院擂台赛北部赛区十大人气案例、2019年中华医学会神经外科学分会第十八次学术会议优秀论文奖、2019年脑脊液管理大赛北方赛区二等奖,2019年新疆医科大学第一附属医院优秀青年医师等荣誉称号。

END