引言

黄韧带骨化症是一种基于多基因与环境等其他因素相关的复杂疾病。脊柱黄韧带骨化症是引起椎管狭窄导致脊髓受压主要原因之一,解剖结构、局部生物力学、分子与遗传、内分泌、微量元素及血管炎症等因素均与脊柱黄韧带骨化症的发生有关[1]。报道多见于日本及中国[2]。全脊柱黄韧带附着处均可发病,颈椎少见,胸、腰椎居多,可引起椎管狭窄导致脊髓受压。颈椎黄韧带骨化常见于中下颈椎及颈胸交界处(76.60%),其中以C4-5(23.29%)、C5-6(21.23%)多见,病变范围多为1-2个节段,多节段黄韧带骨化十分少见[3]。传统手术方式主要有后正中入路全椎板切除或半椎板入路。这些手术方式创伤大、出血量多,术后存在手术切口疼痛、稳定性及活动度差的弊端。近年来,随着显微技术、内镜技术和经套管工作通道技术等迅速发展,我们在经皮微通道显微镜下治疗颈椎间盘突出症、椎管内肿瘤、黄韧带骨化症的已得到广泛的应用[4-7]。我们分享一例病例,该病例通过多通道后路显微手术的方式治疗长节段颈椎黄韧带骨化伴脊髓损伤,以达到微创减压的目的。同时旨在探讨长节段椎管狭窄的治疗策略并总结相关手术的治疗经验。

一、一般资料

主诉:外伤后左侧肢体乏力6天

现病史:缘于6天前行走时不慎摔倒,随即出现人事不省,约半小时,醒来后出现左侧肢体乏力、视物模糊,无恶心、呕吐,急诊送至莆田人民医院,颅脑CT未见颅内出血。颈椎CT示颈椎中段硬膜外占位并骨化或钙化改变,脊髓受压水肿;C3/4、C4/5、C5/6椎间盘膨出。予以神经营养、消肿等治疗后症状未见改善。为求进一步治疗,转诊我院,门诊拟“颈椎椎管内黄韧带骨化伴脊髓损伤”入院。

既往史:既往体健。否认“心脏病、高血压病、糖尿病”史。无重大外伤、手术、输血史;无长期用药史,无特殊药物及食物过敏史;预防接种史不详。

个人史:出生、成长于原籍。无疫水、疫区接触史,无有毒物质、放射性物质接触式。抽烟20余年,30支/天;饮酒史3年,2-3瓶啤酒/天。否认冶游史。

家族史:父母体健,否认家族遗传病史、传染病史。

二、检查

高度近视的双亲家庭,下一代近视的发病率会较高。对于病理性近视,遗传因素起主要作用。

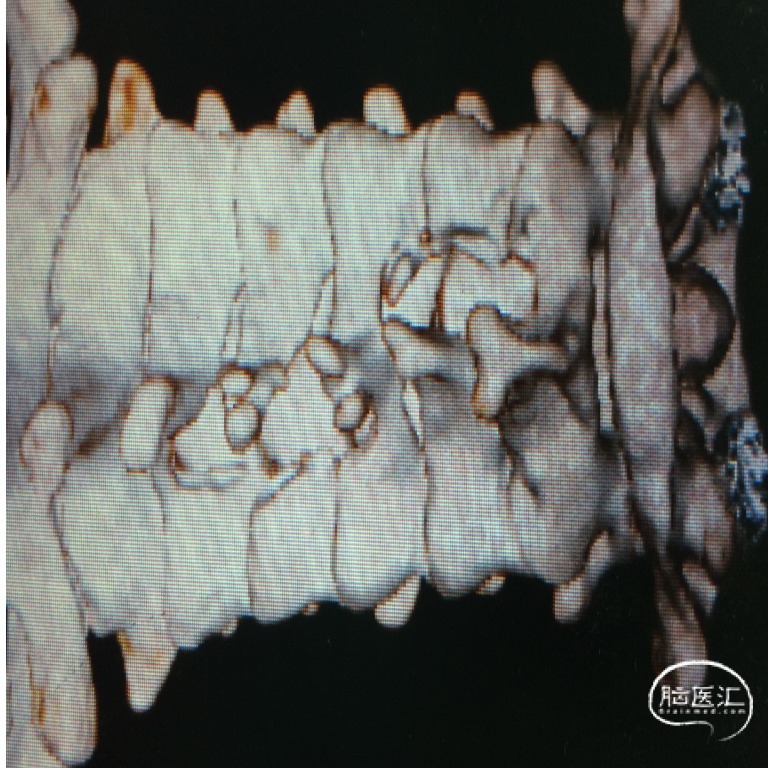

图1 术前颈椎CT三维重建示患者左侧C3-4黄韧带骨化,右侧C4-6黄韧带骨化。

图2 术前MR示患者左侧C3-4黄韧带骨化,右侧C4-6黄韧带骨化,并脊髓受压水肿。

三、诊断与鉴别诊断

根据病史、体查及影像学检查,目前诊断考虑长节段颈椎黄韧带骨化伴脊髓损伤。临床上表现为颈椎管狭窄引起的脊髓压迫症状,患者大多以肢体疼痛、麻木起病,尤以上肢及手指麻木居多,症状加重,出现肿胀、乏力、僵硬、肢体不灵活,伴有颈部疼痛、僵直、活动受限、酸胀等症状,部分患者可有胸部束带感,下肢肌力不同程度减退,出现行走不稳,如踩棉花样感觉,严重者出现大小便功能障碍和性功能障碍,脊髓受压明显时,出现锥体束症状,腱反射亢进,肌张力增高,膝踝阵挛阳性,病理反射阳性等。感觉障碍表现不尽相同,可出现脊髓节段平面性感觉障碍,神经根分布的区域性感觉障碍和脊髓半侧损伤综合征。由于本病临床表现常与颈椎病、颈椎管狭窄症等类似,不具特征性,故诊断主要依靠影像学检查。单纯的MRI检查不能区别黄韧带肥厚和骨化, CT检查是金标准。该病应与多种疾患进行鉴别,其中尤应注意除外脊髓型颈椎病椎管内占位性病变、脊髓空洞症和运动神经元疾患等。

四、治疗

1.非手术治疗

对症状较轻者,可采用非手术治疗,包括颈部制动、颈托固定、理疗、药物治疗等。但大多数患者非手术治疗往往效果不佳。

2.手术治疗

当脊髓或神经根受压症状明显时,应行颈椎后路手术,彻底切除骨化增厚的黄韧带,这是解除压迫、恢复脊髓功能的有效措施。由于黄韧带骨化灶常与椎板缘连续且与硬膜囊粘连,故在手术操作时要十分仔细,防止脊髓损伤及脑脊液漏的发生,有硬膜囊破损时,应该进行手术修补。传统的手术方式包括单纯椎板切除术和椎板成形术。我们根据微通道的优势,采用多通道下椎管内切除骨化黄韧带,达到微创的目的。

图3经皮微通道显微镜下手术示意图。

A.克氏针定位目标间隙 B、C.逐级扩展至通道套管固定于目标间隙 D.退出内层套管,引入显微镜

图4术中透视定位建立微通道,通过调整微通道角度,行椎板开窗切除黄韧带。

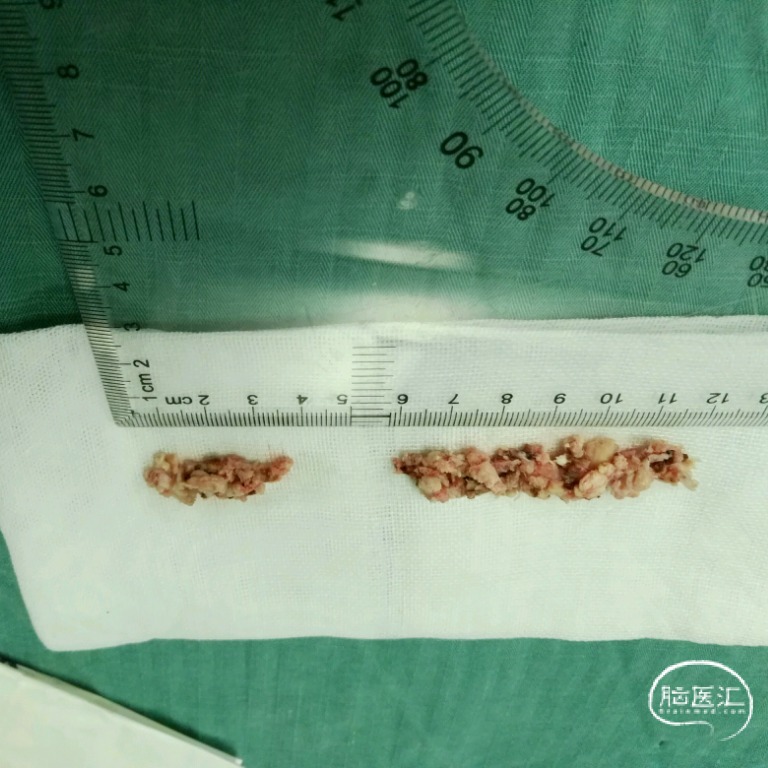

图5 术后测量切口长度及黄韧带标本展示。

五、治疗结果、随访及转归

术后患者左上肢肌力较强明显缓解,肢体感觉恢复正常。后期随访患者肌力恢复正常。

图6 术后颈椎CT三维重建示分段椎板开窗切除黄韧带。

图7 术后颈椎MR示颈椎无狭窄,脊髓受压解除。

图8 术后随访切口情况。

讨论

黄韧带骨化症形成椎管狭窄,压迫脊髓导致相应症状。特别在外力的作用下,可出现急性脊髓损伤导致瘫痪。一旦确诊,应尽早行手术治疗,去除骨化韧带对脊随及神经的压迫、恢复椎管的正常大小和保持脊柱的稳定。传统手术方式多采用后正中入路全椎板切除[8]或半椎板入路 [9]。这些手术方式操作简单,椎管结构暴露充分,可以形成更大的减压空间。但是存在创伤大、出血量多,术后存在手术切口疼痛、稳定性及活动度差的弊端。近年来,显微技术、内镜技术和经套管工作通道等技术得以迅速发展。其中经套管工作通道联合显微镜方式可以减少对周边软组织及骨组织的破坏,保留了脊柱的稳定性及活动度,显著缩短术后卧床及恢复功能锻炼的时间。我科前期在应用经皮微通道单侧椎旁入路显微治疗腰椎椎管狭窄和腰椎间盘突出症,疗效显著。并进一步总结经验,设计出适合国人的微通道系统。该系统借助多级套管逐层钝性撑开椎旁肌肉,最后置入微通道到达一侧椎板表面,微通道直径是依据椎板宽度(指关节突与棘突基底部之间)而设计,直径为1.42cm[4],在关节突内侧磨除椎板中下部分和棘突基底部,可以充分显露硬脊膜后方的椎管空间,相对于常规可扩张或不可扩张的通道系统(如美敦力公司所研制的METRx套管撑开系统,该套管的直径约为1.8 cm),该微通道系统直径只有1.42cm,能够在关节突内侧进入对侧椎管,免受椎旁肌肉影响而且不损伤关节突结构,同时通道较小,容易改变方向,横断面左右改变通道方向分别到达两侧隐窝,矢状面改变通道方向分别到达下一椎板上缘和上一椎板中下部分,满足常规椎管内病变显微手术。随着诊疗技术的不断提升,手术方式选择也需要不断改进。临床工作中我们需要根据患者的个体差异选择不同的治疗方案。

利益冲突声明 所有作者均声明本研究不存在利益冲突

团队介绍

福建医科大学附属协和医院神经外科脊髓脊柱专业组团队在陈春美教授的带领下,积极开展脊柱诊疗新技术,在脊柱微创中心的建设中不断引入新的手段,如高清显微镜、脊柱内镜、神经内镜、脊柱微通道技术、可变向镜下磨钻、术中神经电生理监测、术中超声、术中荧光造影、手术超声骨刀、术中导航、3D打印技术、MR(混合现实)等先进技术、双镜配合等治疗脊柱脊髓疾病,使我科的脊柱手术更加精准微创,个体化治疗,不仅在省内获得了良好的临床疗效,还推广至全国应用,取得良好的业内影响。

每年举办的全国性脊柱微创继续教育学习班和2期的精·点病例讨论论坛培养了省内外神经外科、骨科、疼痛科等学员超过600名。现海峡系列学习班已完成33届,具备一定规模及良好的品牌知名度和影响力。团队于2014年成功承办“第四届中国神经脊柱外科学术大会(中国医师协会全国神经外科亚专科全国年会)”,于2018年成功承办“中华医学会2018年脊髓脊柱外科学术大会(中华医学会全国神经外科亚专科全国年会)”,两大全国最高学术年会均取得良好反响。

参考文献