患者男,74岁,2020年04月27日外院行冠脉支架植入术期间经DSA确诊右侧大脑中动脉动脉瘤,长期服用双抗、降脂药物。为求诊治动脉瘤于2020年6月就诊我院,动脉瘤无明显临床症状。

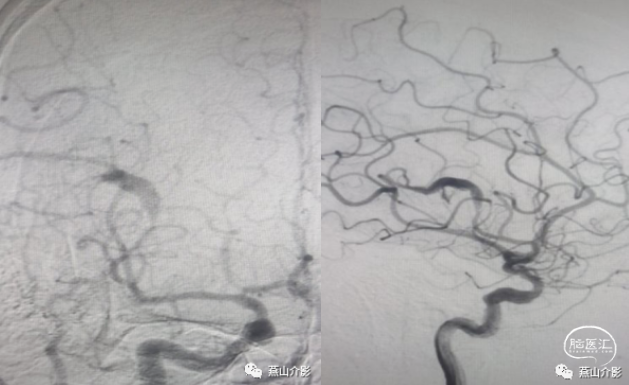

2020年4月DSA:右侧MCA分支梭形动脉瘤

2020年06月头颅MRI+MRA:右侧侧裂区异常占位,其内可见血栓信号。

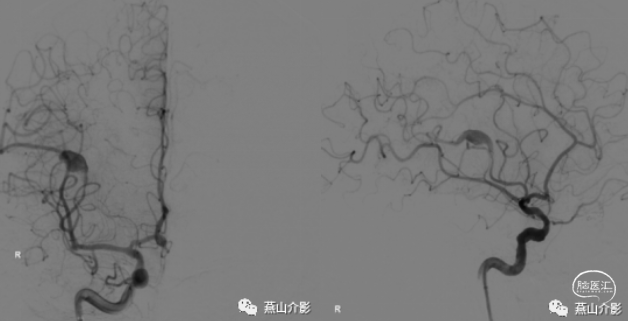

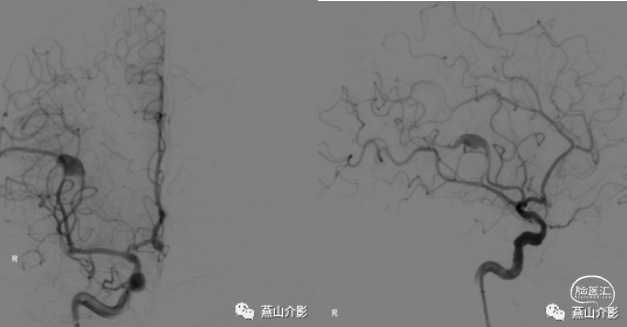

2020年06月DSA:右侧大脑中动脉(额顶升分支)蛇形动脉瘤,与之前DSA对比瘤体变化明显,静脉期滞留显著。

1,蛇形动脉瘤诊断明确,目前虽然无临床表现,但考虑到动脉瘤影像变化明显,长期口服抗血小板药物,仍应予以积极处理。

2,手术方式:A方案:闭塞动脉瘤腔及载瘤动脉,是最为确切的治疗方法,但载瘤动脉位于MCA分支,闭塞后可能引起功能区梗死,产生永久性的神经功能损害,须行BOT明确;B方案:支架辅助弹簧圈栓塞,如BOT阳性,则需要选择保留载瘤动脉的术式,本例载瘤动脉较细,瘤腔巨大,应选择较长的编织支架,并注意术中可能出现的支架不够长和陷入瘤腔的情况,必要时需串联放置。

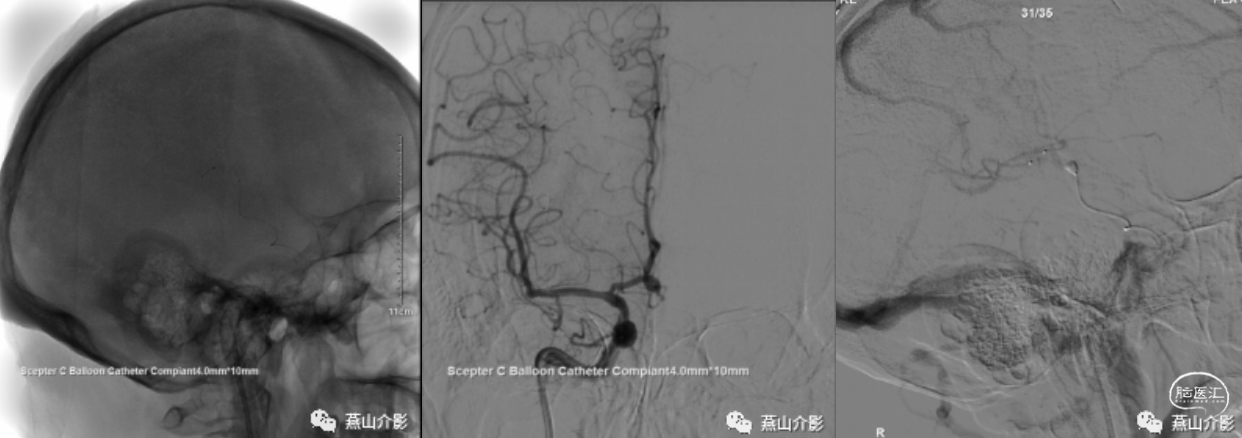

选择基础麻醉,以便患者可以清晰描述不适症状。全身肝素化,在路图指引下将双腔球囊导管(Scepter C 4.0×10mm)置于右侧大脑中动脉(额顶升分支)蛇形动脉瘤开口处,缓慢充盈球囊封堵载瘤动脉,复查造影见封堵确切,动脉瘤未显影,闭塞10分钟,患者无明显神经系统缺失体征,将收缩压由150mmHg降至120mmHg,继续观察20分钟,期间患者出现言语迟缓表现,无肢体活动障碍等其他神经功能缺失体征,再次复查造影见动脉瘤未显影,远端可见软膜动脉逆向充盈至动脉瘤远端。BOT结果为弱阳性,可予以闭塞。

由于患者配合良好,继续在基础麻醉下进行弹簧圈栓塞。栓塞至动脉瘤及近端载瘤动脉无显影,结束手术(加奇弹簧圈,共10枚)。患者术中未出现明显神经系统缺失体征。

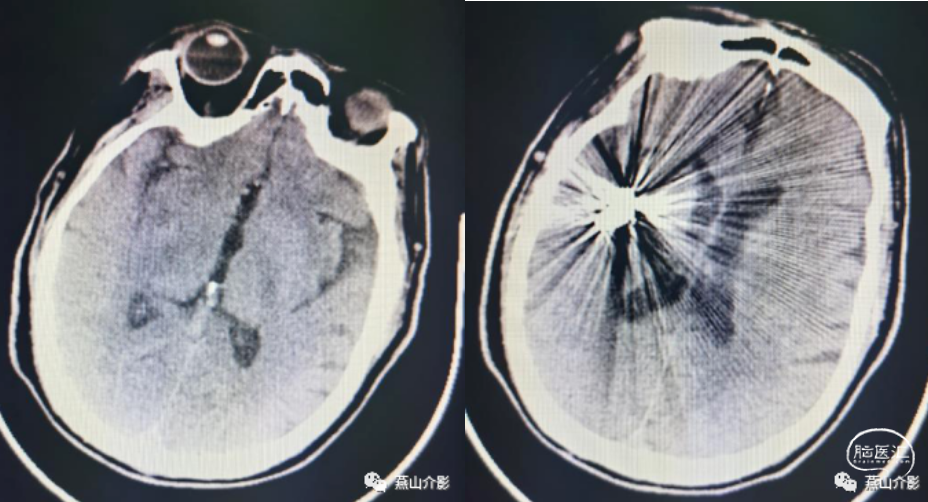

术后小剂量肝素抗凝,补液扩容,当晚出现一过性言语欠流利、左侧肢体麻木、左侧肢体力弱,神经系统查体:言语欠流利,左侧肢体肌力5-级,余(-)。急诊复查头颅CT未见出血、缺血。给与扩容升压等治疗后患者上述症状消失。

蛇形动脉瘤一般指瘤腔内有血栓形成的巨大延长扩张型动脉瘤,可能是内弹力层碎裂的渐进性病变。闭塞载瘤动脉为蛇形动脉瘤处理首选方法,为了避免闭塞载瘤动脉后出现供血部位神经组织缺血性损害和永久功能缺失,应在患者清醒状态下行球囊闭塞试验(Balloon Occlusion Test,BOT)。临时闭塞血管以观察功能变化的想法最早是新奥尔良外科医生Rudolph Matas在20世纪初期提出的,所以闭塞试验有时被称为Matas试验。使用血管内球囊可以在可控的情况下可逆性地闭塞血管。球囊闭塞试验一般在血管内或外科闭塞大动脉处理动脉瘤、肿瘤或其他神经外科问题的手术前进行。

必须满足两个条件才能保证闭塞试验结果的可靠性:

(1)拟闭塞的血管必须在适当的位置或水平,能模拟预期的永久性闭塞。

(2)试验必须准确地评价血管闭塞后的神经功能变化。

颈动脉闭塞试验比较常用,经验表明该试验确有较强的预判性。对5项研究中的共254例颈内动脉未做试验性闭塞就永久栓塞或夹闭的患者进行系统性回顾,发现卒中平均发生率为26%,死亡率12%。而对8项研究共262例颈内动脉在完成闭塞试验后进行永久性闭塞患者的系统回顾中,卒中发生率为13%,死亡率为3%。卒中率及死亡率差异有显著统计学意义。即便在闭塞试验的基础上,施行颈内动脉闭塞后,也仍有部分患者发生卒中,表明闭塞试验并不完美,有一定的假阳性率。可以结合辅助评估技术来评估神经功能,以降低闭塞试验的假阴性率。神经功能的辅助试验包括:低血压试验、神经心理测验、脑电图、体感诱发电位、脑血氧含量测定。

本例患者在血压降低期间曾有一过性言语欠流利,但随后症状消失,到试验结束无明显神经系统损害体征,考虑患者虽然出现了一过性言语功能障碍,但是无明显残障,右侧半球又非语言功能半球,试验期间也可观察到软膜支向闭塞动脉代偿供血,手术获益大于损害风险,所以选择弹簧圈闭塞载瘤动脉。BOT多用于颈内动脉的阻断,通常考验的是Willis环的代偿,而颅内动脉很少使用;在一些肿瘤、AVM和难治性癫痫的病例中,可能会切除部分脑组织,通常采用的是Vada实验,通过向动脉内注射麻醉药物的方式,评估拟切除组织的神经功能,而不是评估代偿血管,与BOT有本质的区别。支架辅助栓塞也是蛇形动脉瘤治疗的方式之一,BOT阳性的患者可以考虑支架辅助动脉瘤栓塞,但术后复发风险较大,而且本例病例蛇形动脉瘤瘤体较大、载瘤动脉较细、颅内支架可供选择较少,支架长度不够可能会导致局部内陷。如必须选择此方案,可考虑LEO baby2.5-25支架,如长度不足,可能需要串联放置。

王君

解放军总医院第一医学中心

神经内科学部神经介入科主任,医学博士,主任医师,教授,博士生导师。

国家卫健委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中介入专业委员会副主任委员,中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组副组长,中国卒中学会神经介入分会青委会副主任委员,中国卒中学会复合介入神经外科分会常务委员,北京医学会神经外科分会神经外科疾病血管内治疗学组副组长,北京医学会介入医学分会复合手术学组副组长等职。

国家自然科学基金评议专家。本科毕业于解放军第四军医大学临床医学系,曾国家公派美国约翰霍普金斯大学、纽约州立大学布法罗医学院和南卡罗莱纳州立医学院做访问学者,长期从事神经介入工作。

担任《中国脑血管杂志》、《中华外科杂志》、《中华神经外科杂志》、《中华老年心脑血管病杂志》、《介入放射杂志》、《中国现代神经疾病杂志》等多个杂志的编委、审稿专家。以第一负责人承担国家自然科学基金、科技部重点研发计划等多项国家基金项目,获军队医疗成果二等奖、三等奖各1项,在国内外期刊发表论文50余篇,主译神经介入专业著作3部。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。