巴西Moinhos de Vento医院神经外科的Vanacôr CN等通过尸头解剖,阐述对中枢神经系统语言区显微解剖的理解,文章发表于2021年1月的《Clinical Anatomy》杂志。

——摘自文章章节

【Ref: Vanacôr CN, et al. Clin Anat. 2021 Jan;34(1):154-168. doi: 10.1002/ca.23681. Epub 2020 Sep 23.】

既往研究已准确描述语言功能区所在位置,但这类局域化模型不可能完全解释有关语言处理的工作原理。通过大脑可塑性的研究、语言区胶质瘤手术、皮质及皮质下功能定位,可能更准确地理解语言区的解剖和功能。近年来,一些研究发现新的与语言相关的皮质和皮质下区域,致使局域化的概念模型过渡到一个hodotopical模型。将语言处理描述为一个由多个相互连接的皮质区域和皮质下通路组成的广泛而复杂的网络,不同于局域化模型所描述的经典回路。巴西Moinhos de Vento医院神经外科的Vanacôr CN等通过尸头解剖,阐述对中枢神经系统语言区显微解剖的理解,文章发表于2021年1月的《Clinical Anatomy》杂志。

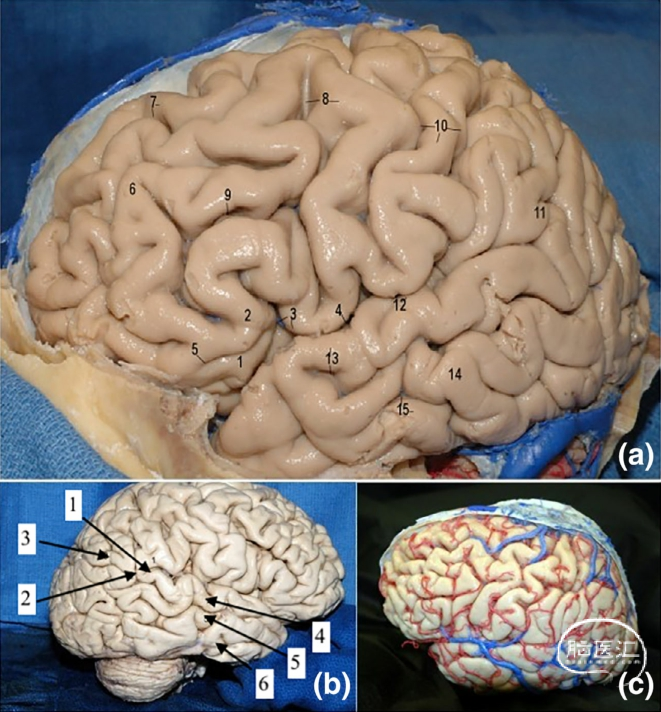

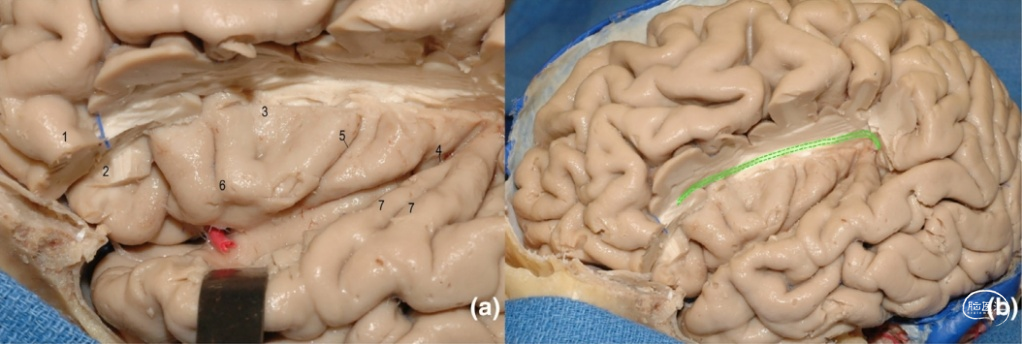

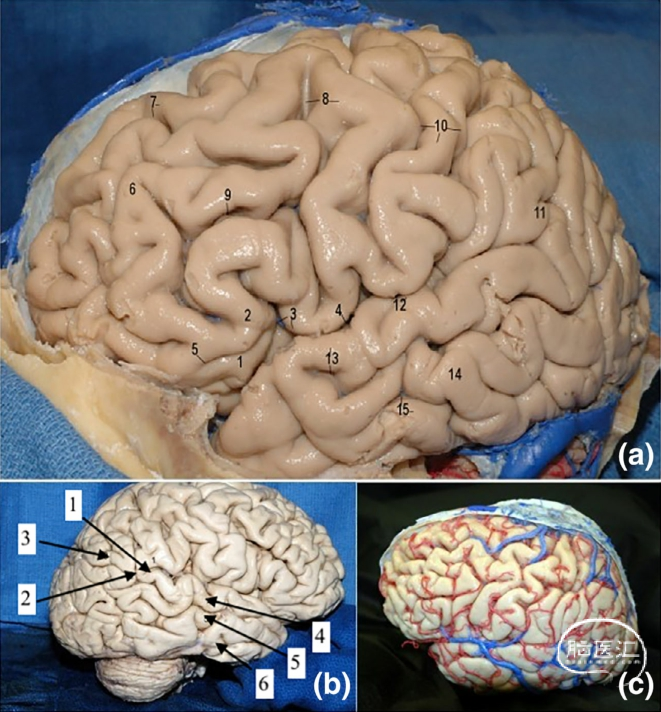

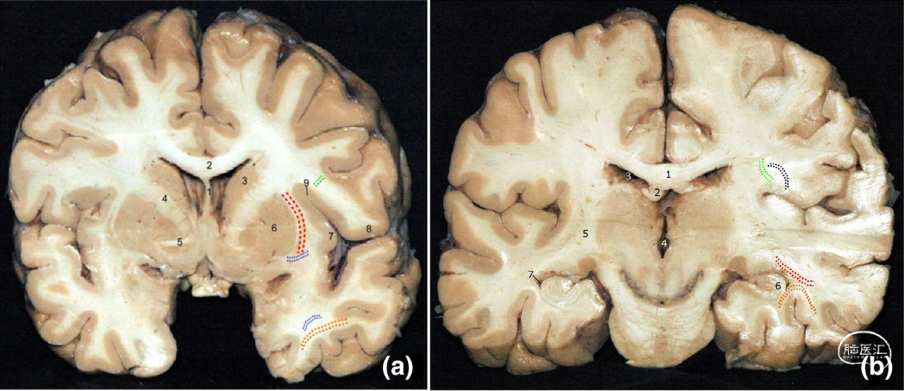

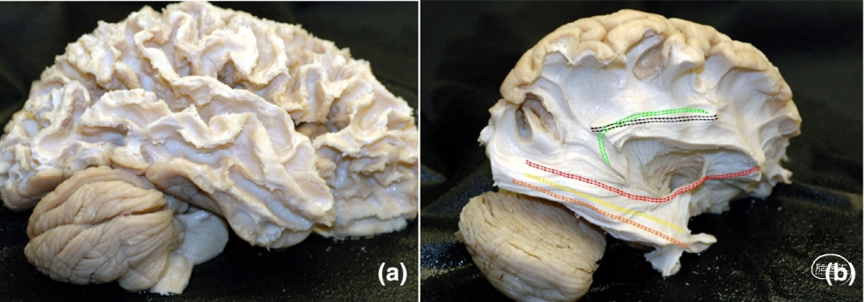

作者采用经10%福尔马林固定并于零下12℃冷冻4周的12个大脑半球,其中10个用于显微解剖,2个使用硅胶灌注血管。按照Klinger技术进行纤维束解剖。语言皮质区的局部解剖结果显示,Broca区常位于额下回(图1a)。额叶后界为中央沟,呈垂直方向。中央前沟与中央沟平行,是中央前回的分界线。额叶位于中央前回前部,额上沟和额下沟将其分为上、中、下回三部分。外侧裂的前横支、前升支和后支将额下回分为眶部、三角部和盖部三部分(图1a)。眶部、三角部、盖部及中央前回构成外侧沟的额盖;与颞极平面下方相邻(图1a)。Broca区由优势半球的三角部和盖部组成。Broca区通常与表达性失语有关,非优势脑半球的额下回与韵律相关,通过调节语音节奏和语调表达情绪。Broca失语症(或迟滞型失语症)可由Broca区以外的病变引起,如顶中央后区。刺激双侧的中央前回,尤其是中央前回的后部,可引起语言输出完全停止。Wernicke区常与理解或流利性失语症有关。虽然该区域为颞上回后部(图1a、b),但角回、缘上回、颞中回及颞上后沟也是Wernicke区的一部分。在颞叶外侧面,颞叶上部受外侧裂后支限制,后部受限于顶颞线和枕颞线。颞上沟和颞下沟将颞叶分为颞上、中和下回(图1 a、b)。顶叶下部受限于外侧裂和枕颞线,前部受中央沟限制,内侧和后部分别限制于纵裂和顶颞线。顶叶有两个主要脑沟,中央后沟和顶内沟,顶内沟将顶叶外侧表面分为顶叶上小叶和顶叶下小叶。顶下小叶,包括缘上回和角回。缘上回是颞上回后部的延续,环绕外侧裂的后支。角回是颞中回的后部延续,在外侧裂后支向上内侧方向旋转(图1 b)。Wernicke区并没有精确界限,因为它覆盖了颞上沟后部和优势半球的角回、缘上回及颞中回。

图1. 大脑半球的表面解剖。(a)左侧半球的外侧面:1.额下回眶部;2.额下回三角部;3.外侧沟(外侧裂)的上升支及盖部;4.外侧裂的后支;5.外侧裂的前水平支;6.额中回;7.额上沟和额上回;8.中央前沟、中央前回;9.额下沟;10.中央沟、中央后回、中央后沟;11.缘上回;12.横颞回;13.颞上沟和颞上回;14.颞中回;15.颞下回。(b)右侧半球后外侧观:1.缘上回;2.角回;3.顶内沟和顶上小叶;4.颞回;5.颞中回;6.颞下回。(c)保留动脉和静脉的左侧半球外侧面观。Wernicke失语症与弓状束损伤有关,其特点是听觉理解、重复和正常的语言流利性出现障碍。非优势侧损伤与语言和音乐情感方面的障碍相关(图2a、b、4c、 5b、6b、7a、b)。顶下小叶参与单词的语音和时态方面的分析。Exner区位于额中回后部,毗邻中央前沟,前部到中央前回手的主要运动区,一直认为其是写作中枢。额上回的上界、下界和后界分别是额上沟、额下沟和中央前沟。

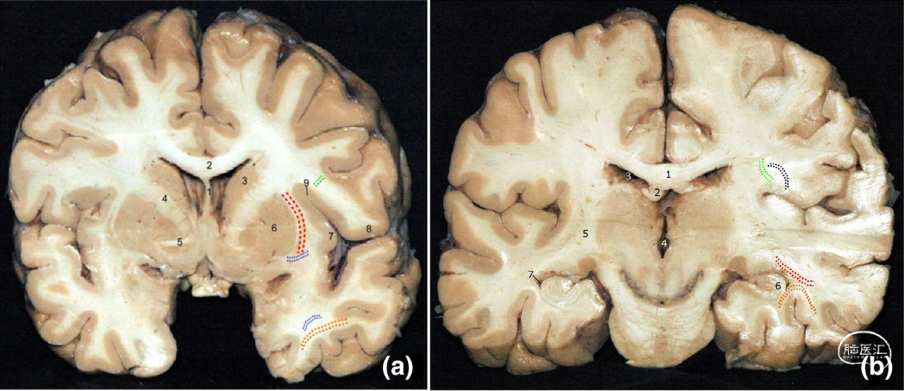

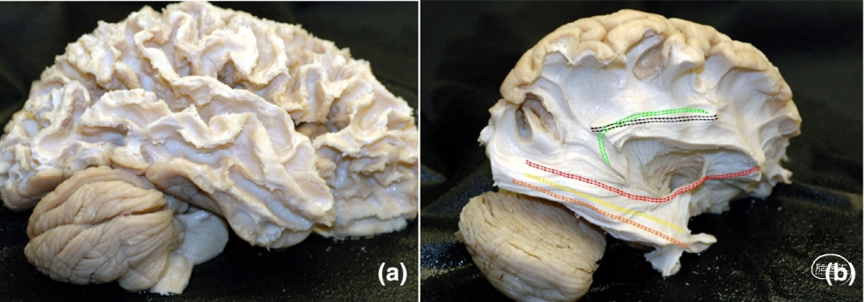

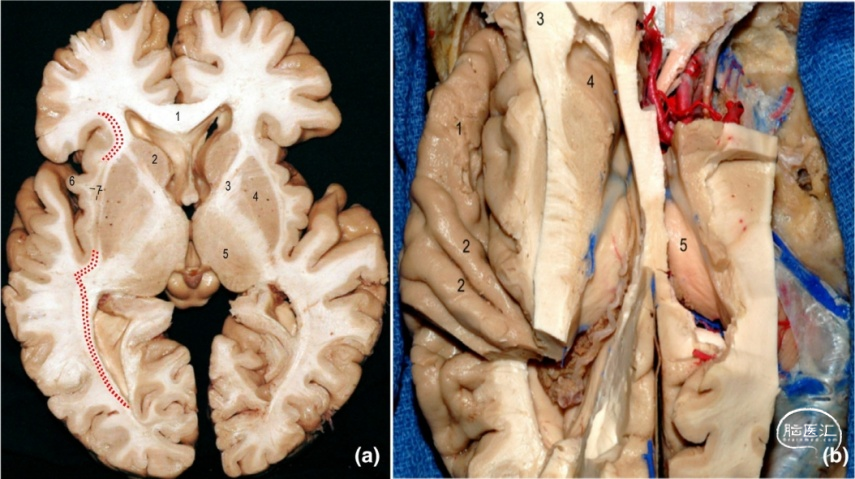

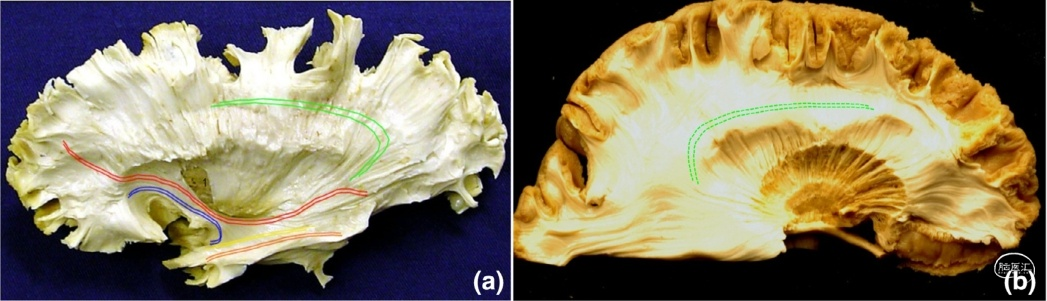

图2. 大脑冠状位。(a)长联合纤维的冠状位观:1.透明隔;2.胼胝体;3.尾状核;4.内囊;5.前连合;6.豆状核;7.岛叶间隙;8.盖部间隙;9.上环岛沟。绿色:弓状束;红色:下额枕束;蓝色:钩束;橙色:下纵束。(b)长联合纤维冠状位观:1.胼胝体;2.穹窿;3.侧脑室;4.第三脑室;5.内囊;6.海马;7.侧脑室颞角。黑色:上纵束III-前份;绿色:弓状束;红色:下额枕束;橙色:下纵束。小脑位于脑干后方的后颅窝内。中间部为小脑蚓部,两侧为小脑半球,并通过小脑脚与其它结构相连。上小脑脚连接小脑和大脑,中小脑脚连接桥脑,下小脑脚连接延髓和橄榄核。小脑内部有四对灰质核团,分别是齿状核、栓状核、球状核和顶核。这些中央核接受来自小脑皮质的纤维,并将其发送到大脑。小脑参与构音功能,是控制发音和清晰度的关键。此外,小脑还参与运动言语规划、言语工作记忆、句法处理、语音和语义流畅性、阅读及写作。影像学研究显示,小脑运动功能与齿状核吻端有关,而非运动小脑功能则归属于非优势半球齿状核的腹尾部。栓状核和球状核与运动语言控制有关,小脑中间区损伤后常伴有构音障碍。基底节区是在大脑中央核心区由灰质核团组成的端脑结构,外侧覆盖岛叶。由纹状体、苍白球、黑质和丘脑底核组成。纹状体分为尾状核、壳核和伏隔核(图2a、b、3a、b、4b)。尾状核是一个大的结构,与侧脑室密切相关。尾状核头及其前端与豆状核前部相连,形成额角外侧壁。尾状核体部位于侧脑室中央部,尾部呈后下形状的曲线,从侧脑室房部延伸至颞角顶部,与杏仁核相连。壳核和苍白球形成豆状核,由一层薄的白质将它们分开。壳核比苍白球大,位于苍白球的外侧。伏隔核是位于尾状核头部和壳核之间的灰质结构(图2a、3a和4b)。这些区域也与语言功能有关。

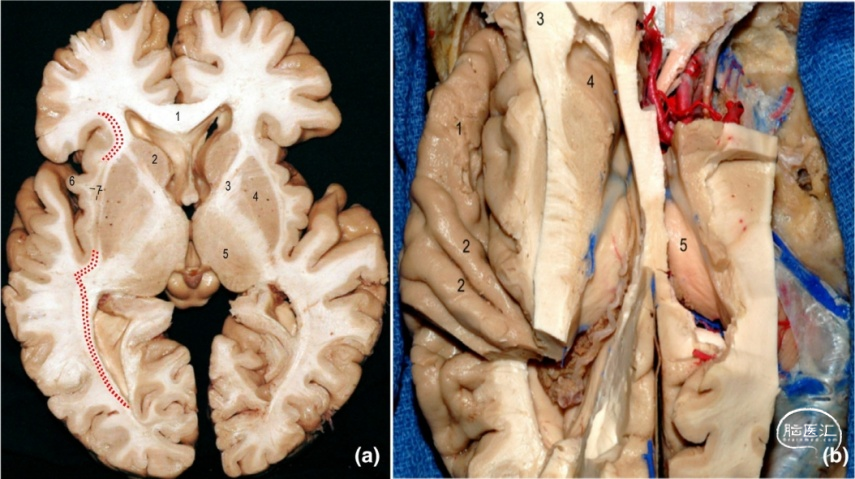

图3. 大脑轴位观。(a)轴位显示长联合纤维:1.胼胝体膝部;2.尾状核头;3.内囊;4.豆状核;5.丘脑;6.岛叶皮质;7.外囊、屏状核和最外囊。红色:下额枕束。(b)轴位观:1.极平面;2.横颞回;3.胼胝体;4.尾状核头;5.丘脑。

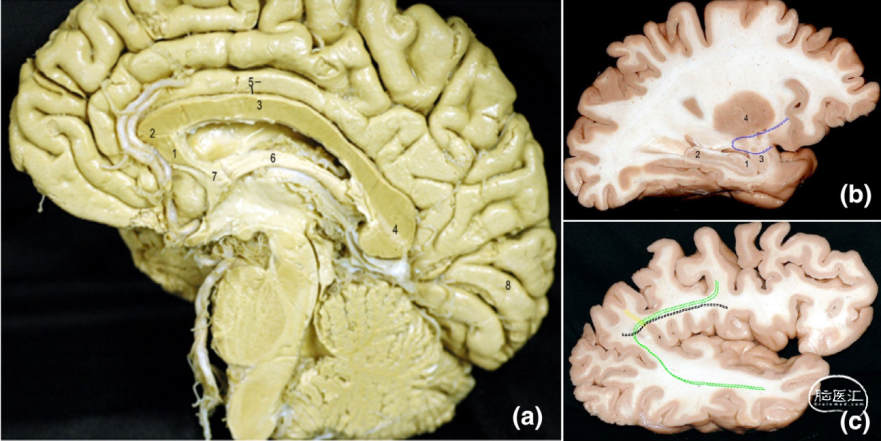

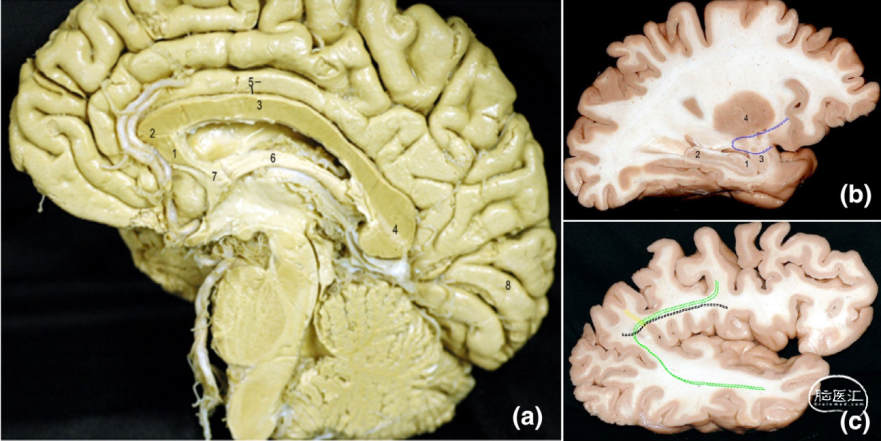

图4. 大脑矢状位观。(a)矢状位内侧面:1.胼胝体嘴部;2.胼胝体膝部;3.胼胝体干;4.胼胝体压部;5.胼胝体沟、扣带回和扣带沟;6.穹窿;7.前连合;8.楔叶。(b)长联合纤维表示的矢状视图:1.海马头;2.海马尾部;3.杏仁核;4.壳核;钩状束(蓝色)。(c)矢状位显示长联合纤维。黑色:上纵束III -前份;绿色:弓状束;黄色:中纵束。大脑皮质中枢是一个功能性的中心,是大脑多系统多模式功能的集成。视觉词形区(VWFA)位于优势半球的梭状回,参与阅读功能的第一步。它通过下纵束的后部的下方纤维接收来自枕叶皮质的视觉输入。而视觉物形区(VOFA)与VWFA毗邻,也位于梭状回。它通过下纵束上部接收来自枕叶皮质的视觉输入。大脑的主要听觉皮质是颞横回,也称为Heschl氏回(图1a、3b和5a)。优势半球的主要听觉皮质功能更多地与词语的识别能力有关,非优势半球的听觉皮质主要是与非言语性的声音辨别有关。颞横回位于外侧裂的颞盖部,走行于颞叶下表面的中外侧,与额盖的中央前回相连。颞横回与中央后回在外侧裂汇合,此点在冠状位的投射为外耳道。岛叶又称中央叶,呈锥形,位于外侧裂深部(图2a、3a)。岛叶通过上、前和下环岛沟与盖部分开(图5a、b)。它是大脑中央核区的外部覆盖皮质,包括最外囊、外囊、内囊、屏状核、基底节和丘脑(图2a和3a)。岛叶前表面包括岛极、岛阈、岛横回和副岛回。岛尖和岛阈位于岛极内侧部(图5a、b)。岛阈部的钩状束被灰质覆盖,从前长岛回末端延伸,穿过岛极,止于眶后回(图2a)。岛阈为颈动脉池的内侧界和外侧裂的外侧界。岛中央沟将岛叶外侧面分为前后两个区,前区和后区分别有3--5个岛短回和2个岛长回组成(图5a、b)。

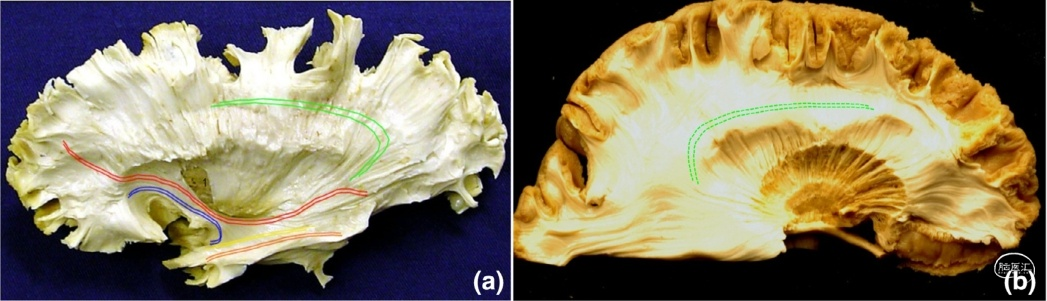

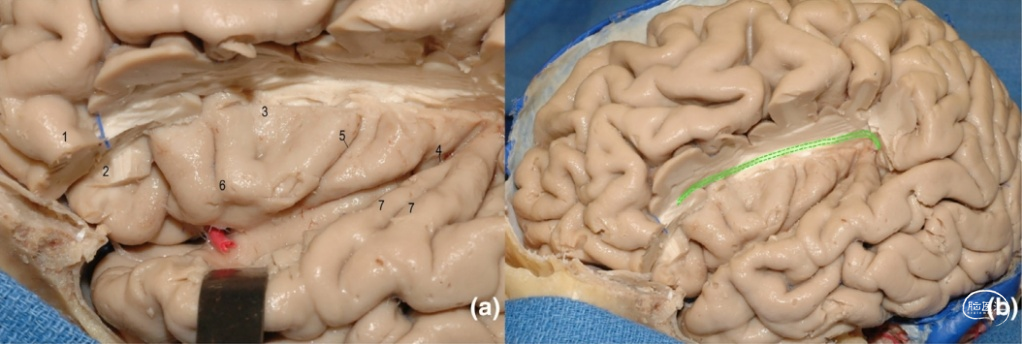

图5. 切除额盖,显露岛叶。(a)切除额盖,显示岛叶:1.额下回眶部;2.前环岛沟;3.上环岛沟;4.下环岛沟;5.岛叶中央沟;6.岛尖;7.颞横回。(b)切除额盖,显示岛叶与长联合纤维。绿色:弓状束。语言区的白质纤维解剖研究显示,投射纤维通过穹隆和内囊连接皮质和皮质下区,半球间的联络主要通过连合纤维连接两侧大脑半球,包括穹隆连合、前连合和胼胝体。半球内的联络纤维连接同侧半球的皮质,分为短联络纤维和长联络纤维(图6a)。短联络纤维连接相邻的脑回,长联络纤维连接远端的脑回。主要的纤维束有扣带束、上纵束、下纵束、下额枕束及钩束(图2a、b、3a、4a-c、5b、6b和7a、b)。上纵束是连接额叶、顶叶、枕叶和颞叶的长的双向神经元束。弓状束是上纵束的一部分,它在连接颞叶后上部皮质和顶下小叶皮质,在岛叶周围呈弓形(图2a、b、4c、5b、6b、7a、b)。此外,上纵束可分为深部和浅部两部分。深部与弓状束相对应,浅部分为水平前段和垂直后段。上纵束也可分为5部分,上水平段纤维将顶叶(SLF-I)、角回(SLF-II)和缘上回(SLF-III)与同侧的额部和盖区连接。弓状束(SLF-IV)连接颞上回和前额叶皮质的腹外侧部。第五部分连接颞叶和顶叶,即为颞-顶上纵束(SLF-TP)。

图6. 纤维束解剖。(a)短联合纤维。(b)纤维束解剖,显示长联合纤维。黑色:上纵束III-前段;绿色:弓状束;红色:下额枕束;黄色:中纵束;橙色:下纵束。弓状束是一个较长的白质束,可在颞中回和颞下回水平识别垂直方向的弓状束,并将其与更深层次的结构分离。弓状束绕岛叶尾端呈弯曲样,沿皮质脊髓束外侧走行,到达顶盖和额盖。皮质前端位于额盖水平,连接中央前回的腹侧部和额下回后部,很少连接于额中回。下纵束下部连接枕叶皮层和枕颞外侧回。下纵束通过侧脑室的枕部外侧壁和颞角,将枕部皮质与颞极相连。下纵束可分为前、后两部分。下纵束后部连接视觉皮质、视觉词形区和视觉物形区,在语言加工的初始阶段起辅助作用。下纵束后部的上部纤维似乎与视觉物形区相连,而下部纤维则与视觉词形区相连。下纵束前部连接左侧颞下区和颞极。与钩束一起形成间接的腹侧语义通路。下额枕束起自额叶,连接枕叶皮质、颞叶基底和顶上小叶。下额枕束为单一的纤维束,沿豆状核外缘走行到达放射冠内侧(图2a、b、3a、6b、7a)。下额枕束后部起自顶-枕背侧部和颞-枕基底部。钩束在岛阈水平连接额叶下部眶额皮质、杏仁核、海马及边缘系统(图2a、4b和7a)。此外,它还连接颞极与眶部皮质。

图7. 纤维束解剖。(a)纤维束解剖,显示长联合纤维。绿色:弓状束;红色:下额枕束;黄色:中纵束;橙色:下纵束。(b)纤维束解剖,显示长联合纤维。绿色:弓状束。额斜束是新近描述为在冠状位呈斜形走行的纤维束,连接额上回的前辅助运动区和额下回的岛盖部。术中脑功能定位研究显示,额斜束参与语言启动过程,大多数右利手受试者均表现为左侧优势,进一步表明其参与语言过程,尤其在语言流畅性方面。额纹束,也称为“胼胝体下束”,连接辅助运动区到尾状核的前部。从尾状核开始,额纹束走形于侧脑室前角,然后汇入同侧额斜束。额纹束和额斜束似乎共同影响语言的流畅性。

最后作者指出,皮质和皮质下刺激将有助于更好地理解语言功能。Hodotopical模型正在逐步取代传统的语言定位理论,语言有关的解剖学内容仍有待揭示。充分了解语言区的显微解剖,可帮助我们扩大肿瘤切除范围,同时最大限度地减少语言障碍。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。