所谓“星期五”

一直以来,还是挺喜欢写一些病例的分析,能够深入到每一个病例可能是做医生最满足的事情。如果能够分享出来,让大家都提出一些思路,就更加幸福了。

今年,我们新的团队成为神经内外科的MDT团队(脑血运重建中心Cerebral Revascularization Center,CRC),增强了实力,增加了新的成员,因此每个人也都会“运动”起来,每两周会推送一期小文章, 记录工作心得、病例分析、文献思考,甚至是人生感悟。就当是随口说一说,喜欢的请关注一下,不喜欢的也欢迎吐槽,无论好坏,都是我们成长的足迹……

——焦力群

本期病例

其实颈动脉闭塞本不是一个能够通过外科或介入很好干预的疾病。自2007年,我很幸运的被凌锋主任带着,通过外科手段再通了第一个颈动脉闭塞病例起,十几年来,我一直对该疾病持有很大的兴趣。恰逢本周连续做了3例完全不同的颈动脉闭塞,拿出来跟大家分享一下——原来颈动脉闭塞也有“千人千面”。

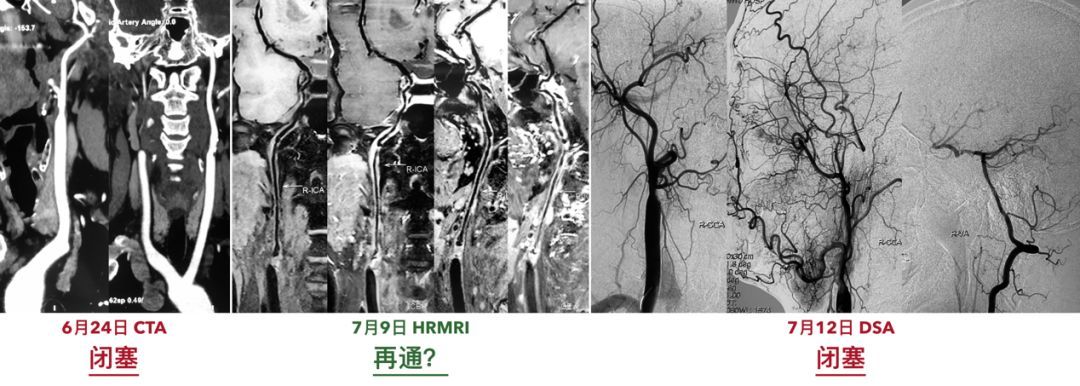

患者:男性,66岁,因阵发性左侧肢体无力就诊,患者在外院的CTA显示右侧ICA闭塞,但我们复查的HRMRI却显示管腔通畅![]() ,难道是自行再通了?基于对HRMRI的高度信赖,我们的大夫准备支架治疗,但造影结束有点懵,怎么又闭塞了?

,难道是自行再通了?基于对HRMRI的高度信赖,我们的大夫准备支架治疗,但造影结束有点懵,怎么又闭塞了?![]()

大家对这个闭塞很是担心,是刚闭塞的?要不要尽快开通?

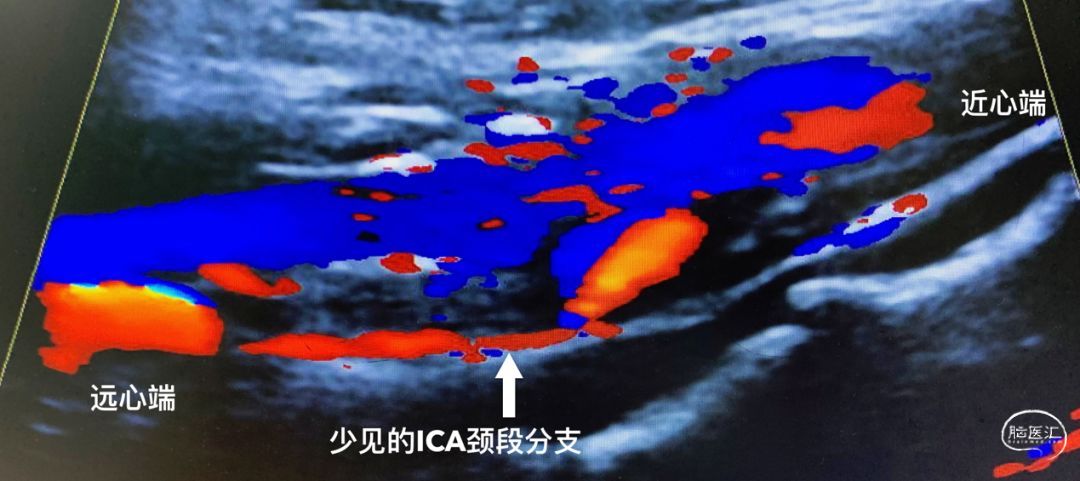

恰好我那天有点空闲,惬意地看同志们忙碌![]() ,随即大家观点一拍即合——急诊复合手术再通。也许是运气好,都是新鲜血栓,返向血流就可以把新鲜血栓推挤出来,随后马上联系手术室,连夜手术!血管超声的美女闻讯而来,弱弱的抛来一句“是闭塞,但闭塞远端通畅,有一支小血管供血”,这是什么道理?ICA颈段的分支?

,随即大家观点一拍即合——急诊复合手术再通。也许是运气好,都是新鲜血栓,返向血流就可以把新鲜血栓推挤出来,随后马上联系手术室,连夜手术!血管超声的美女闻讯而来,弱弱的抛来一句“是闭塞,但闭塞远端通畅,有一支小血管供血”,这是什么道理?ICA颈段的分支?

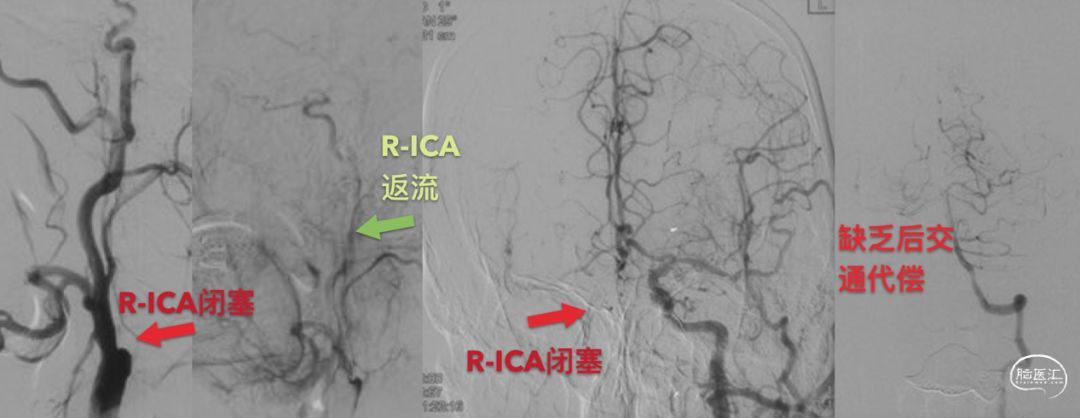

对于超声的结果,我有些迟疑是否要进行急诊手术。再次复查DSA,结果真的是那样一支小动脉啊![]() ,从椎动脉肌支吻合到这个分支,向下进入ICA起始段不远处,再逆行向上供应整个ICA。

,从椎动脉肌支吻合到这个分支,向下进入ICA起始段不远处,再逆行向上供应整个ICA。

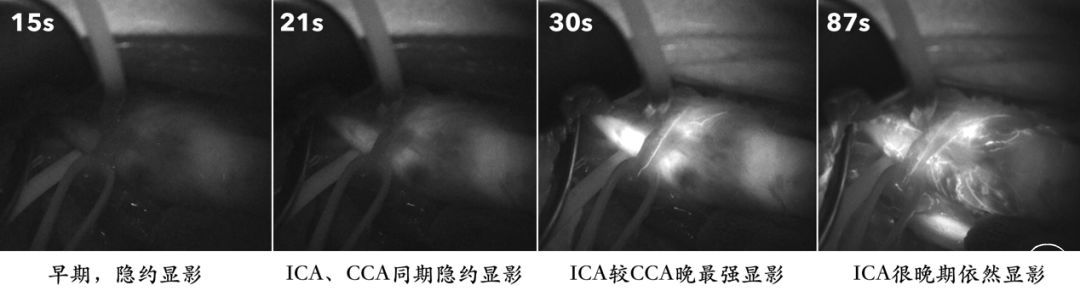

手术还是要做的,常规暴露颈动脉,ICA起始段斑块很硬,远端管腔很软还有弹性,真的不像是闭塞后的血栓形成。我们先做了一个吲哚氰绿荧光造影,发现ICA闭塞远端不但显影而且很好,只是充盈和排空都存在明显滞后。

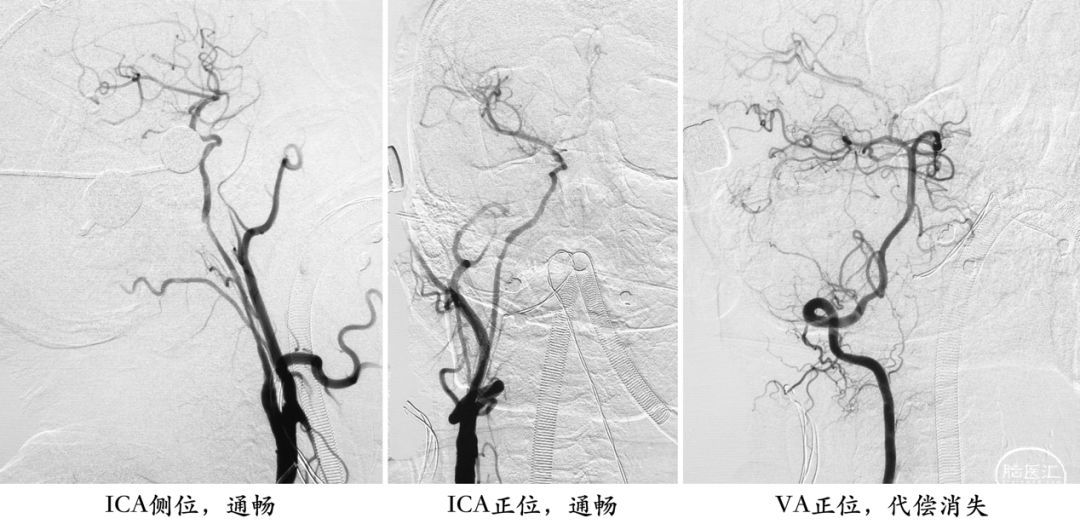

切除斑块后,血管自然是通畅了,VA的肌支代偿也没有了。

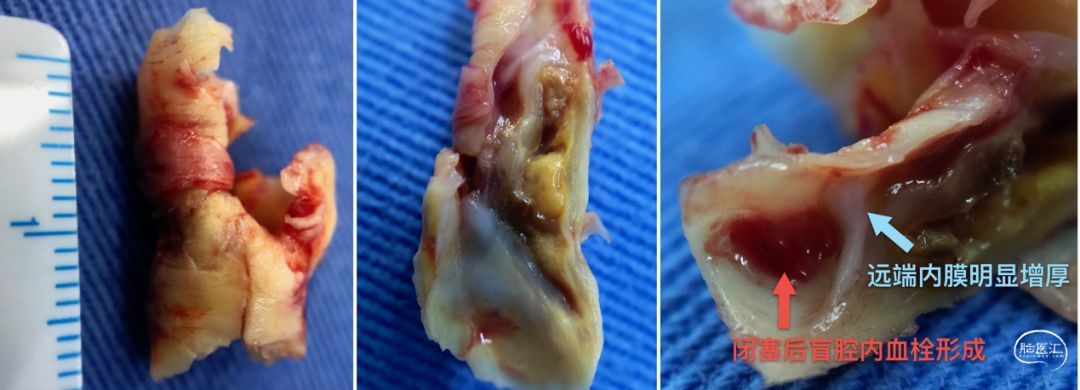

再来看看斑块,其实很局限,从剖面来看,的确是闭塞了,而且时间不短,远端内膜已经明显增厚。闭塞远端的盲腔扩大,并有明显的新鲜血栓形成,这样的逆行血流在盲腔明显变慢并长期滞留(如吲哚氰绿荧光造影所示)从而形成血栓,并被冲刷导致脱落,这有点类似Carotid Web那样的逆向血流机理。这同时也解释了手术准备时出现的“异象”,画切口就脱落了8个栓子,消毒7个,切开皮肤还掉了5个栓子,我有那么不小心吗?![]()

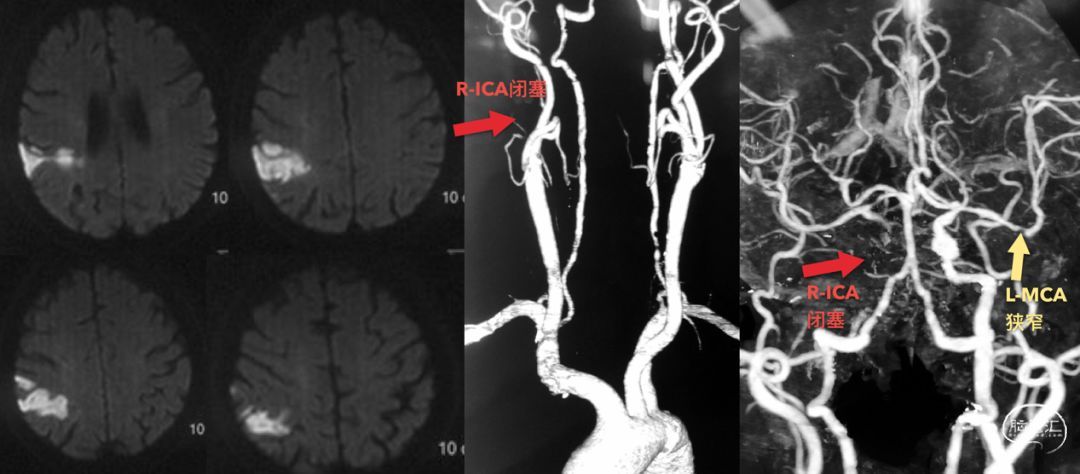

患者:男性,69岁,因言语不清、记忆力显著下降20天入院,患者20天前突然发病,当地MRI证实右侧半球皮层梗塞,CTA提示右侧ICA闭塞。

患者还在当地进行了造影,提示右侧ICA闭塞,眼动脉代偿,返流到ICA的岩骨段;另有前交通代偿,但似乎代偿比较差。

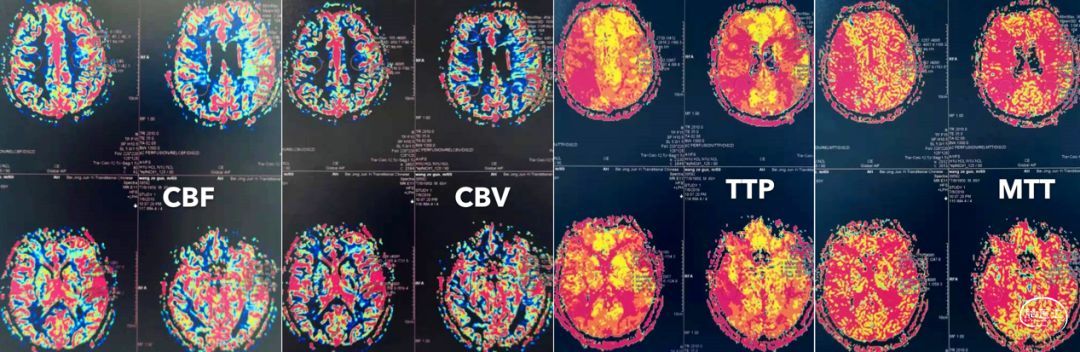

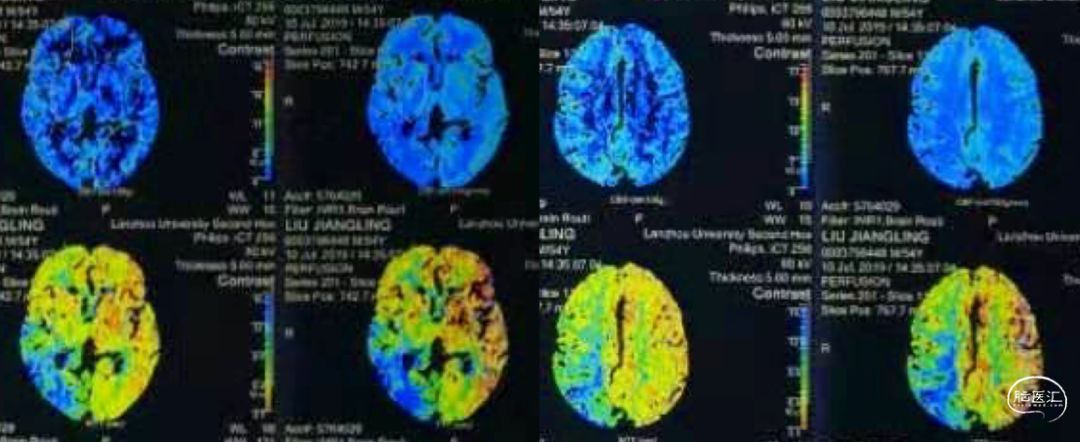

入院后,我们补充了几项检查,包括灌注、高分辨核磁,并复查造影。灌注提示:右侧半球CBF降低、TTP和MTT延长。但由于左侧MCA狭窄,所以并不非常显著。

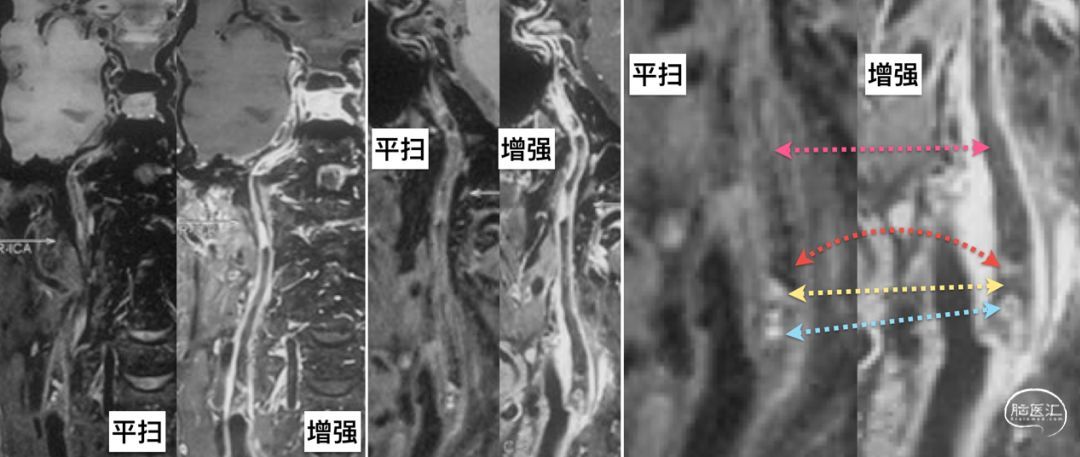

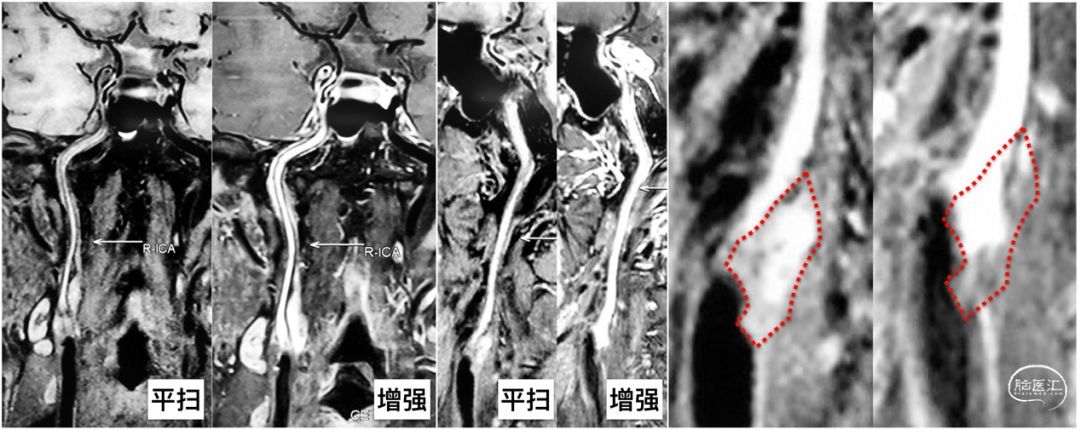

高分辨核磁显示ICA起始段是斑块组织,混杂信号,包括:

平扫低信号+增强高信号(下图红色箭头)

平扫高信号+增强低信号(下图黄色箭头)

平扫高信号+增强高信号(下图蓝色箭头)

感觉把几种组合都出现了一次![]() ;远端管腔则表现为平扫低信号+增强低信号(下图紫色)。

;远端管腔则表现为平扫低信号+增强低信号(下图紫色)。

造影证实了外院的诊断,右侧ICA闭塞,有较长的返流血流,应该是可以再通的。

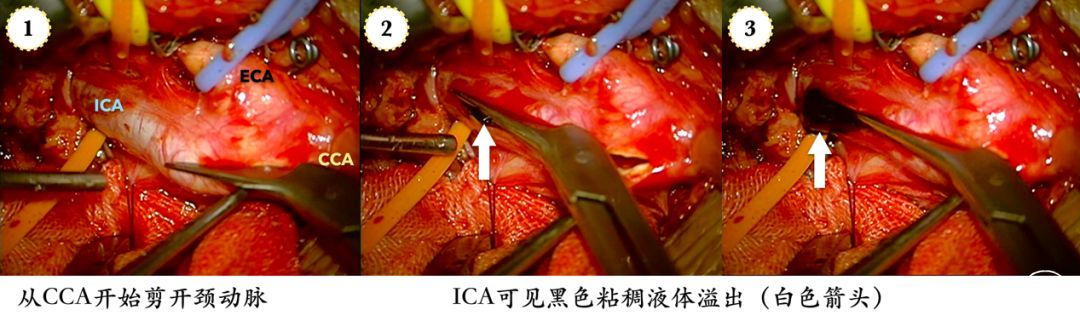

手术以复合手术的方式开始,常规暴露颈动脉,沿长轴剪开颈动脉。在ICA闭塞处溢出少量粘稠的黑色液体,这是尚未形成固体形态的血栓。

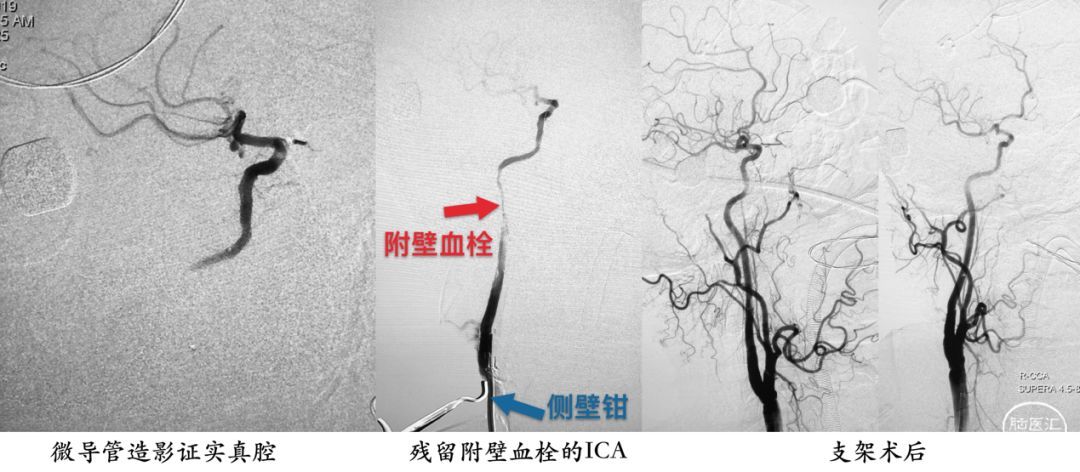

除黑色液体外,剩下的都是由粘稠、脆性较大的慢性血栓充填管腔。直视下,将微导管置入血栓,也就是ICA的管腔,向上走行没有阻力,微导管造影证实真腔后,留置微导丝。

在部分颈动脉缝合后,以侧壁钳夹闭剩余切口,手推造影显示ICA再通,但有明显的附壁血栓,采用网眼可控的Supera支架,完全覆盖血栓处,并在最后放开侧壁钳,以期将残留血栓碎屑冲出体外。

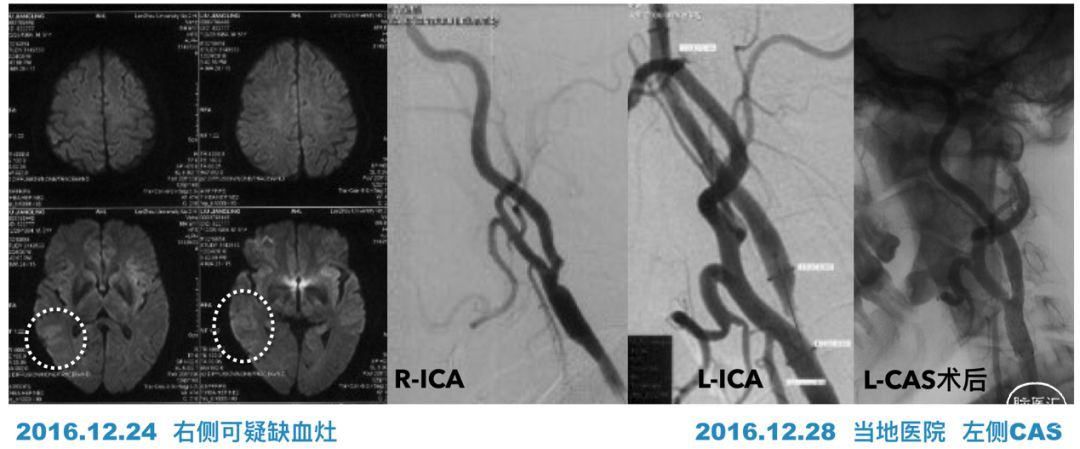

患者:男性,55岁,左侧肢体无力1月余收入院。患者3年前因左侧肢体无力曾在当地就诊,造影发现右侧ICA中度狭窄,但左侧ICA重度狭窄,所以做了左侧的颈动脉支架。

术后情况一直很好,直到1月前,患者反复多次出现左侧肢体力弱,MRI显示明确的右侧半球多发梗塞灶。判断机制应该是低灌注和栓塞都有的混合机制。

当地医院很快完成了造影检查,发现右侧ICA闭塞,通过前交通动脉和眼动脉代偿。

当地医院灌注检查提示:右侧半球灌注不足。

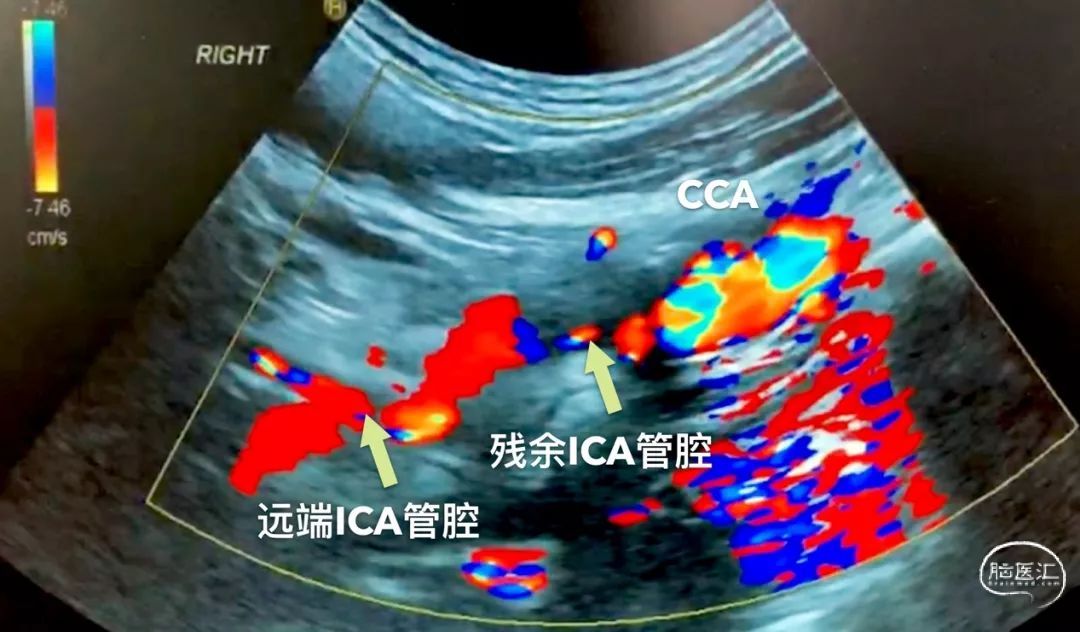

入院后我们首先对其进行超声检查,结果有点出乎我们的预料——极重度狭窄,而非闭塞![]() ,难道当地造影结果有误?

,难道当地造影结果有误?

我们又做了高分辨率核磁检查,给我们两个基本信息:

斑块位于ICA起始部,平扫高信号,但增强扫描显示斑块上段强化,下段信号降低;

ICA闭塞以远平扫高信号,并有明显的增强,这是什么斑块?到底闭塞了没有?

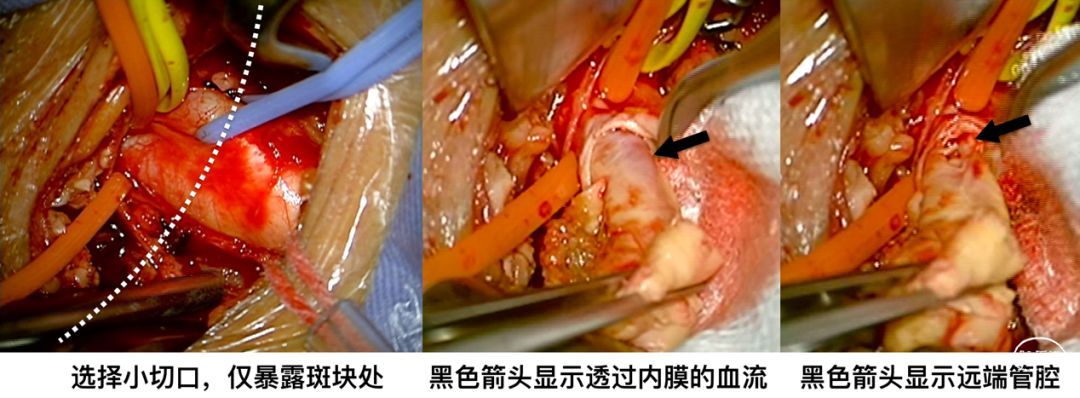

我们本就备着复合手术,所以先复查造影看看,还是闭塞。但我选择相信我们无敌的超声团队,果断小切口,打开后触及斑块远端比较软。远端先切开外中膜,保留内膜完整,透过半透明的内膜可见远端管腔内的血流,鲜红色而非血栓的黑色,看来我们的选择是对的![]() 。

。

果然,在剪开内膜后,管腔内很干净、没有血栓、有返向的血流。按照常规进行剥脱,复查造影再看——通畅的,虽然有负性重构,但等一两周就可恢复正常![]() 。

。

手术虽然顺利,但还是存在一些疑问:HRMRI的信号该如何解释?还望有经验的医生不吝赐教![]()

总结分享

我之所以如此喜欢颈动脉闭塞,并不在于手术的难易,或是手术再通后外科医生的成就感。而是因为似乎每一例颈动脉闭塞都有自己独特的特点,虽存在诸多变化,但都能给我很多收获。

第一个病例,是少见的咽升动脉异常起源,但在变异中还是相对常见一点。胚胎发育过程中,ICA的颈段来自第三主动脉弓,异常咽升动脉可以看作是第三主动脉弓背侧的残留。对于患者,也许这是一支救命的变异血管,但对于术者则有点尴尬,因为无法阻断,术中是会不断流血的,只能尽快缝合,对此,还有医生专门撰文总结。

第三个病例,回顾3年前发病的时候,虽然右侧颈动脉当时还是中度狭窄,较左侧为轻,但疑似皮层梗塞提示我们有栓塞的可能性。那时的颈动脉可能就是一个容易复发的易损斑块,正如后来高分辨率核磁所显示的那样,大脂质核心伴斑块内出血。对于颈动脉狭窄而言,除了狭窄度,斑块的稳定性也是我们必须重视的。

颈动脉闭塞和假性闭塞有时就在一线之间,甚至我们一直认为的“金标准”也可能不准。此时优秀的超声科医生发现细小的血流,就是对造影的很好补充和纠正,我估计大家在看到第一例和最后一例的超声表现时,又会在我的那些“剥友”圈里拉仇恨了

,在此也希望华扬主任的团队能够为全国的外科医生培养出更多“火眼金睛”。

,在此也希望华扬主任的团队能够为全国的外科医生培养出更多“火眼金睛”。高分辨核磁对于术前的判断极为重要,几乎可以印证所有的斑块、血栓结构,能够很好地鉴别血栓的不同时期,对于慢血流也有独到的鉴别能力,平扫高信号+均匀强化的特征性信号。建议每位尝试做ICA慢性闭塞再通的医生,无论手术、介入还是复合手术,最好将HRMRI作为必选项。

JNS去年刚刚发表Hasan等医生对ICA慢性闭塞的分型。但说实话,对于这种单纯依靠形态学的分型,个人认为还是落后了一些,对再通手术的评价是不够的。

这样迥异的颈动脉闭塞是不是很有意思?同样的形态学,却具有完全不同的原因,其实你只要愿意深入挖掘,身边的每个病例都是医生的“富矿”。对于颈动脉闭塞,有时间我们还会给大家带来一些有意思的病例,相信还有新奇的地方,因为这个疾病充满了变数。

最后,感谢我的师兄——杨中华教授,他同样对各种新奇的疾病感兴趣,正是在他的督导之下,我又坐下来深入地去看看颈动脉闭塞;感谢苏北人民医院的宋炳伟医生、葛洲坝中心医院的陈晟医生、高密市人民医院的刘杰医生,是他们辛勤管理这些病人,保证了病人的安全。感谢让我们骄傲的无敌伙伴——血管超声科![]() 。

。

作者简介:

焦力群

主任医师,教授,首都医科大学宣武医院介入放射科主任兼神经外科副主任。

国家重点研发计划首席科学家。统率宣武医院脑血运重建中心,以期达到神经内、外科的真正融合,手术与介入的优势互补。