背景

1986年,华山医院手外科顾玉东院士首次提出健侧C7神经根移位治疗一侧臂丛神经瘫痪获得良好疗效。

之后,此技术的安全性和有效性得到了多项研究证实,并被广泛应用于脑瘫、脑卒中后上肢痉挛性偏瘫等的治疗。

顾玉东院士

最初的移植通路相对较长,无法实现健侧C7与对侧神经的直接吻合,需要移植一部分腓肠神经行中间桥接。为了缩短神经移植时间,提高手术成功率,此技术不断改进。

通路改进过程

2002年,McGuiness等人提出咽后间隙和椎体前筋膜通路。

2008年,华山医院手外科徐雷教授等人提出切断双侧前斜角肌的椎体前通路。

2011年,华山医院手外科徐文东教授等人首次通过颈长肌椎体前通路对1例脑瘫患儿进行了健侧C7神经根与患侧C7神经根的桥接。经过2年的随访,手术效果显著。

徐文东教授

2015年,徐文东教授等人对6例成人偏瘫患者行该术式获得了较好的临床疗效,进一步的验证了该术式的可行性,且实现了神经的直接吻合(无需移植),手术创伤小,同时减少了手术时间、术后恢复时间及神经再生时间。

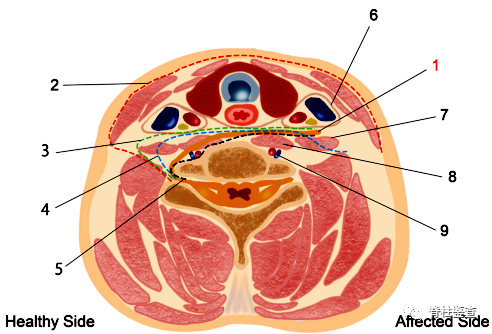

1:徐文东教授等人改良的椎前入路;2:传统的皮下通道;3:McGuiness等人设计的椎前入路;4:徐雷教授等人设计的椎前入路;5:王树锋教授等人设计的椎前入路;6:颈动脉鞘;7:前斜角肌;8:颈长肌;9:椎动静脉。

手术基础

该手术是建立在切取健侧C7神经根时不出现肢体功能丧失的研究基础上。切取C7神经根后,邻近神经根的代偿作用得以保障其支配肌的运动功能。

既往研究表明,C7支配肌群有助于肩、肘、腕和手的运动。然而,C7神经对上肢整体功能及不同肌群的具体作用尚待深入探索。徐文东教授等结合尸体解剖和临床试验,发现C7神经纤维在胸外侧神经、胸背神经和桡神经三头肌支内稳定存在。

手术原理

暴露双侧臂丛神经,将患侧的C7神经根于椎间孔处切断,健侧C7神经根在远端切断,并在椎体前方建立通路将健侧C7神经根断端送到患侧。采用神经外膜显微缝合技术,将两个断端直接对接吻合。

经过健侧C7神经移位术后,更换了患肢已经破坏的大脑控制皮层。结合康复,使瘫痪的肢体获得再次恢复的可能。

有学者通过对术后患者行经颅磁刺激和fMRI,认为患肢与同侧大脑半球之间建立了连接,这提示成年人大脑仍具有可塑性,而且人的大脑具有一侧半球同时控制双侧肢体的潜能。

适应症与禁忌症

中枢神经损伤(CNI)后单侧痉挛性上肢瘫, 且平台期后康复≥3个月无明显进展。

瘫痪上肢存在严重固定性挛缩或关节畸形

手术步骤

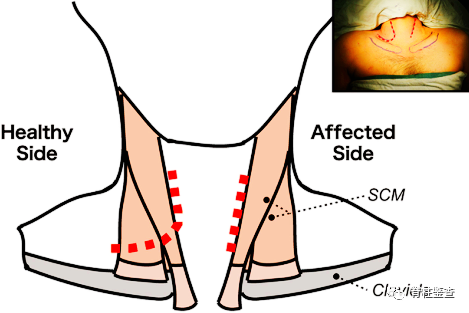

沿两侧胸锁乳突肌内侧缘作6cm长的纵向切口,然后在健侧锁骨上方2cm处横向延长形成“L”形切口。

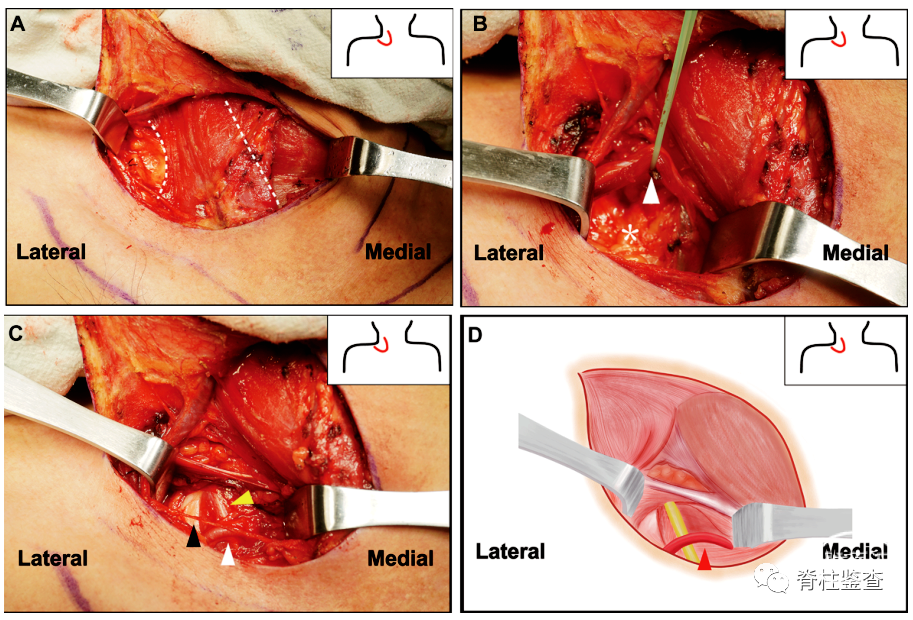

逐层暴露过程中遇到的组织结构。

A:胸锁乳突肌(两条虚线之间);B:肩胛舌骨肌(白色三角)和脂肪垫(白色星号);C:膈神经(黄色三角)颈横动脉(白色三角)和臂丛(黑色三角);D:颈横动脉(红色三角)。

A:椎动脉;V:伴行静脉

B:C7神经表面有一条小血管(白色星号),必要时可结扎

C:在预计神经横断处的近端用利多卡因行神经阻滞

D: 用组织剪刀尽可能远地剪断C7神经,但避免损伤臂丛其他神经的功能

E:为获得最大神经长度,应继续将C7神经向椎间孔方向分离,注意保护C7神经周围的椎动脉和伴行静脉

F:测量可活动部分C7神经长度,一般认为大于6.3cm即可实现与对侧神经直接吻合

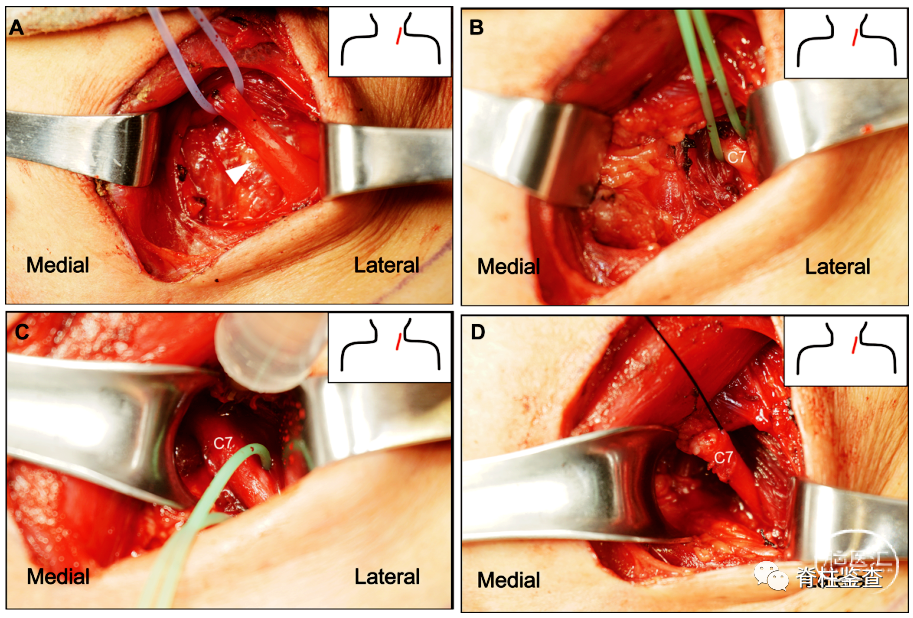

A:同患侧逐层暴露到肩胛舌骨肌(白色三角)和脂肪垫

B:显露C7神经根,上下探查分别找到C6和C8神经根以进一步确认,并用绿色标记

C:在C7神经切断处近端用利多卡因阻滞

D:在靠近椎间孔处切断C7神经

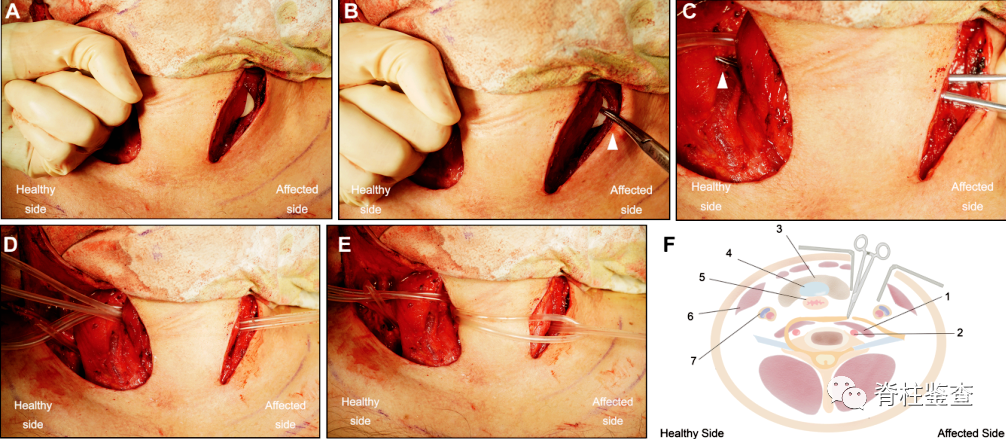

A:以手指从健侧始钝性分离食管与椎前间隙

B:食指放在钳子尖端

C: 手指撤回的同时钳子前进,将钳子安全地引导到对侧

D:钳头夹住直径约5毫米塑料管,向患侧拔出

E:通过已经穿过的塑料管引导其他塑料管

F:椎前通路示意图,白色三角:钳子尖端。(1:颈长肌;2:椎动脉;3:甲状腺;4:气管;5:食道;6:胸锁乳突肌;7:颈动脉鞘。)

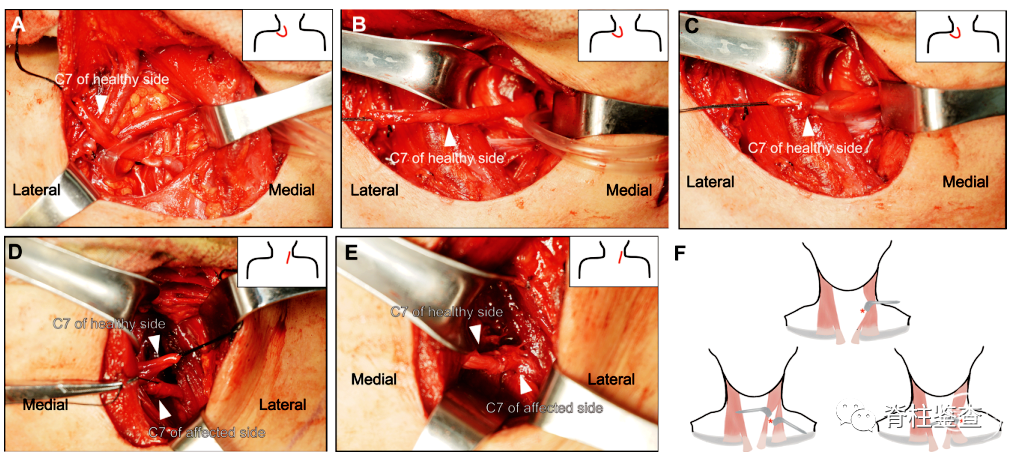

A和B:拉开健侧切口,将C7神经套入准备好的塑料管中

C和D:通过之前准备好的椎前通道内的塑料管引导健侧C7神经至患侧

E:显微镜下无张力吻合神经

F:不同神经长度下的神经吻合位置不同(红色星号代表吻合位置)

充分止血→冲洗伤口→两侧放置引流→分层关闭所有切口

术后护理

颈托将头部固定在中立位4周。

行同术前相同的神经损伤后规范化康复治疗。

手术疗效

徐文东教授等的一项临床研究中(发表于NEJM),把36名一侧上肢瘫痪5年以上的患者随机分为人数相等的2组:一组患者进行健侧颈神经移位术加康复治疗,另一组患者进行单纯康复治疗。定期随访,详细记录实验结果,比较两组患者的预后,分析患肢与同侧大脑半球之间连接的建立,观察术后患者脑功能的变化。

通过外周神经刺激和经颅磁刺激评估手术前后周围和中枢的连接情况,记录健侧和患侧的桡侧腕伸肌信号。

术前对正常大脑半球的经颅磁刺激,健侧上肢能产生回应(刺激点A),患侧无反应(刺激点D);术后第12个月经颅磁刺激正常大脑半球(刺激点E),健侧的反应同术前,患侧明显的动作诱发电位(刺激点H)。

上述结果表明:C7颈神经根移位术后,瘫痪上肢和正常大脑半球之间产生了生理连接。

通过BOLD-fMRI显示术前术后脑功能变化。

图A:主动背伸患侧手腕时大脑激活情况。(术前仅观察到损伤大脑半球的激活,术后8个月开始,损伤大脑和正常大脑均可观察到激活态) 图B:主动背伸健侧手腕时大脑的激活情况。(术前可观察到正常大脑的激活状态,在12个月的随访中并未见明显变化)

对患者12个月的随访并通过严格的临床对照试验和定量分析,所有患者术后1年时显著提高了患肢功能,并降低了痉挛程度。同时,正常大脑半球和瘫痪手之间发生了生理连接,脑功能发生了变化。在随访期内,两组患者健侧上肢的肌力、触觉阈值和两点辨别觉都未发生显著改变,提示该治疗方法无明显不良反应。

徐文东教授的另一项研究结合尸体解剖和临床试验,深入研究健侧C7神经根移位术对完全瘫痪的肢体肌群功能的改善程度(发表于J Neurosurg Spine)。

结论:健侧C7神经根移位重建患侧肢体功能安全有效,尤以肩内收和伸肘功能恢复效果较好,但伸腕伸指功能恢复欠佳。

并发症

常见并发症为健侧手指麻木或疼痛、肩部疼痛、伸肘和伸腕力量下降,吞咽时异物感,但大部分麻木、疼痛和肌力减弱在术后3~6个月内恢复。

少见并发症包括术后发热、伤口血肿、乳糜漏和呼吸困难,但精细的手术操作可避免发生。

展望

临床上对健侧 C7 神经根移位治疗疾病谱的不断拓展以及最新研究表明,一侧大脑可支配双侧肢体的脑重塑,进一步促进了健侧 C7 神经根移位手术完善、创新和拓展。安全、有效、移位通路最短、可普及的健侧 C7 神经根移位通路方案一直备受关注,并在继续不断探索。

随着科技发展和医学进步,需进一步研究健侧 C7 神经根移位后的脑功能重塑机制,以及根据疾病种类和个体差异制定个体化、安全、有效的移位通路,更有利于患者康复。

参考文献

3.Mou-Xiong Zheng, Wen-Dong Xu……Trial of Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Spastic Arm Paralysis,NEJM,2018.

组稿:杜 占

审校:江 伟