p64血流导向装置置入是一种安全有效的治疗后循环囊性动脉瘤的血管内治疗方法,成功率高,致死致残率低。

【Ref: Hellstern V, et al. Front Neurol. Published 2021 Jul 16. doi:10.3389/fneur.2021.711863】

目前血流导向装置(FD)已成为治疗颅内动脉瘤(IAs)最常用的手段之一。在过去的几年里,FD的种类不断增加。其中一种FD是p64(德国)。因其机械解脱的特点,完全释放后仍可重新回收,以便于重新定位释放。多个研究报道了p64的长期疗效。然而这些研究主要关注于或仅关注于前循环动脉瘤。p64治疗后循环动脉瘤的数据非常有限。

此外,由于较高的缺血性并发症发生率及致死致残率,采用FD治疗后循环动脉瘤仍有争议。

本研究中,我们报告了应用p64 FD治疗后循环未破裂囊性动脉瘤的经验。据我们所知,这是迄今为止入组患者数量最多的仅用p64 FD治疗后循环囊性动脉瘤的研究。

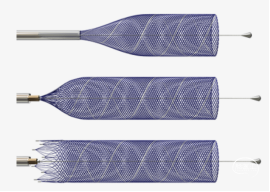

设备描述

p64血流导向装置由64根镍钛合金丝和2根铂丝编织而成,2根铂丝在镍钛合金丝中相对缠绕,以便在X线透视下显影。在装置近端,64根导丝形成8束,每束均带有一个X线下可显影的标记点。p64的独特之处在于其机械解脱特性,使得装置在完全放置之后,仍可以完全收回至鞘内并重新释放。该装置通过0.027英寸内径的微导管输送。

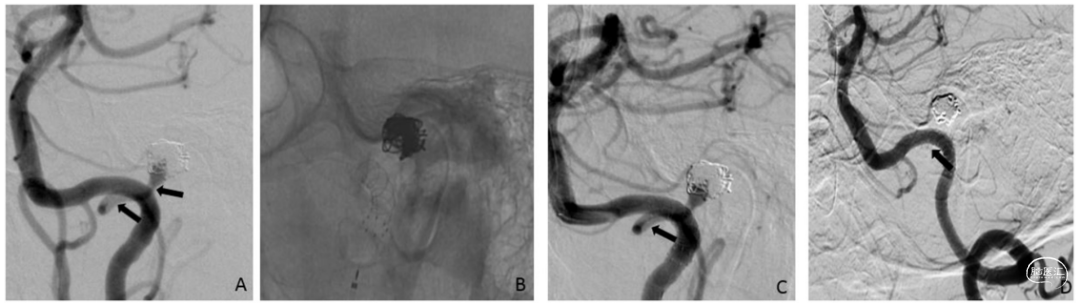

图1

患者人口资料

我们回顾分析了前瞻性数据库,以确定所有在2012年10月至2019年12月期间接受至少1枚p64 FD治疗的颅内后循环未破裂囊性动脉瘤患者。入组标准为单p64置入或p64置入前/同时使用弹簧圈栓塞的患者。仅纳入未破裂动脉瘤或SAH急性期后(>30天)的患者。排除梭形、夹层或血泡样动脉瘤以及基底动脉延长扩张症。血管内治疗过程:所有手术均在全麻下进行,使用双平面DSA造影设备(Axiom Artis,西门子,德国)。采用6F短鞘加6F Guiding导管经右侧股动脉入路作为标准入路。在血管较长、需要中间导管的情况下,置入8F的股动脉鞘。股动脉穿刺后,立即给予肝素静脉注射(通常为3000IU)。所有用于冲洗导管的溶液,包括Guiding导管和微导管,均给予肝素化处理(肝素5000IU/L)。

p64通过Excelsior XT27(Stryker)微导管释放。p64直径和长度的选择基于术中2D和3D校准测量的载瘤动脉动脉直径、远近端着陆区之间的距离、着陆区间的血管直径差异和动脉瘤颈的大小,并将潜在的装置短缩考虑进来。一旦实现了满意的部署和定位,p64就可以机械分离。

口服药物

所有患者在治疗前均接受双联抗血小板药物治疗(DAPT),每日口服1×100mg乙酰水杨酸(ASA),加1×75mg氯吡格雷或2×90mg替格瑞洛或1×10mg普拉格雷,疗程至少5日。或者在治疗前24h,给予500mg ASA+600mg氯吡格雷或180mg替格瑞洛或30mg普拉格雷的负荷剂量。2012到2015年间,标准的DAPT为ASA与氯吡格雷联用,替格瑞洛仅在氯吡格雷无反应的情况下使用。从2015年开始,标准DAPT方法改为ASA和替格瑞洛联用,以避免氯吡格雷无反应的问题。替格瑞洛治疗DAPT不足或对替格瑞洛不耐受时给予普拉格雷。抗血小板方案的反应性试验使用Multiplate Analyzer(Roche)和Verify Now(Accriva)完成。p64置入前确保血小板抑制充分。术后治疗包括每日口服100mg ASA+1×75mg氯吡格雷或2×90mg替格瑞洛或1×10mg普拉格雷,至少持续一年。随后停用DAPT方案,改为每日口服1×100mg ASA。根据我们机构的方案,对于预期缺血并发症风险会增加的患者(例如穿支动脉被小尺寸p64覆盖的情况),在治疗后每天给予2×3000IU certoparin s.c(Mono-Embolex),持续4~6周。是否在用药方案中加入肝素,是基于装置是否部署在穿支血管富集的区域位置、以及装置与载瘤动脉之间的相对大小决定的。

数据收集及随访

p64放置后即刻和随访期间,通过血管造影评估载瘤动脉、远端侧支血管的通畅程度以及FD内的的血流动力学表现。

对患者进行早期(3~6个月)、中期(9~12个月)及长期(>24个月)的临床及造影随访。基于动脉瘤内的造影剂灌注表现,采用O’Kelly-Marotta(OKM)量表评估动脉瘤的闭塞程度。OKM分级的C级和D级定义为动脉瘤的充分闭塞。在围手术期(≤24小时)、术后期(>24小时≤30天)及随访期(>30天)由神经科医师或卒中中心护士进行神经系统功能检查,并使用改良Rankin量表(mRS)记录。任何并发症的临床后遗症分为短暂性神经功能障碍、永久性轻微神经功能障碍(mRS1/2级)、永久性重大神经功能障碍(mRS3~5级)和死亡。

患者人口统计学及动脉瘤特征

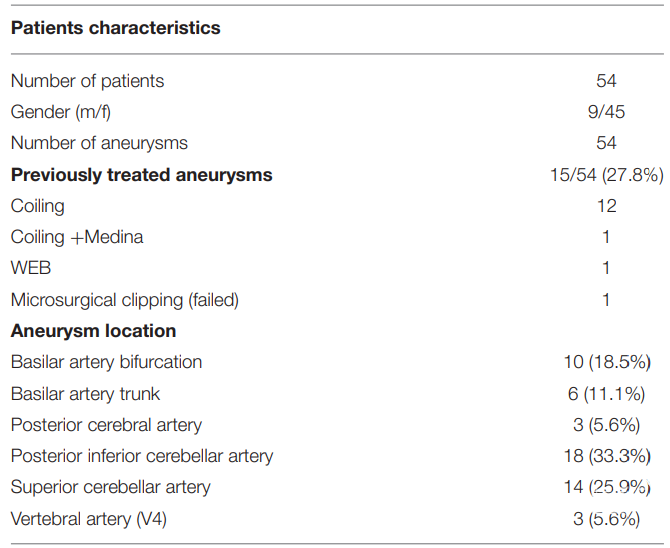

2012年10月至2019年12月,共确诊54例符合纳入标准的后循环动脉瘤患者,54个动脉瘤。该队列中女性患者有45例(83%),患者的平均年龄为55.1岁(范围29~76岁,表1)。

表1. 患者基线的人口统计资料和研究人群的临床表现。

动脉瘤的平均尺寸为3.6mm。54例动脉瘤中,51例(94.6%)为小型(<10mm),3例(5.5%)为大型(10~25mm)。51例(94.4%)置入1枚p64,2例(3.7%)置入2枚p64,1例(1.9%)即使尝试了两枚不同的p64,仍无法成功释放。通过p64首次治疗的动脉瘤39例(72.2%),其余15例(27.8%)动脉瘤分别做过以下手术治疗:弹簧圈栓塞12例,弹簧圈栓塞+Medina装置1例,WEB瘤内扰流装置1例,尝试夹闭1例(但失败)。10例(18.5%)使用弹簧圈作为附加装置;在1例(1.9%)中,尝试继续二次栓塞失败。在54例接受治疗的患者中,有17例(31.5%)预期缺血性并发症较高的患者,给予额外肝素治疗4~6周。3例患者仍出现了穿支缺血的症状。

后循环的动脉瘤分布位置为

基底动脉尖10例(18.5%),基底动脉主干6例(11.1%),大脑后动脉(PCA)3例(5.6%),小脑后下动脉(PICA)18例(33.3%),小脑上动脉(SCA)14例(25.9%),椎动脉(VA)3例(5.6%,表1)。

支架着陆区的远端平均直径为2.4mm(1.3~4.4mm),近端平均直径为3.0mm(1.6~4.2mm);着陆区近端与远端直径的平均差异为0.5mm(−1.2~1.8mm)。

造影随访

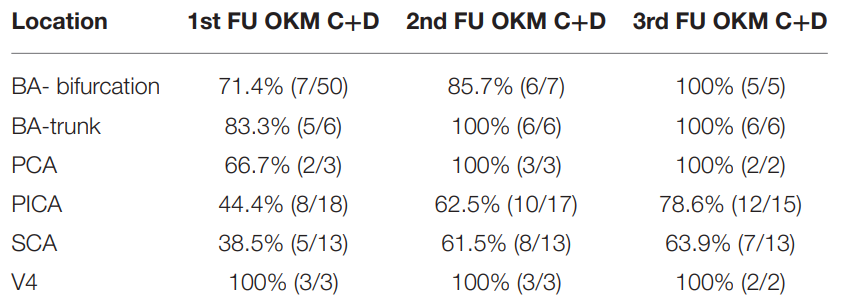

53例动脉瘤中的50例(94.3%)完成了早期(3~6个月)DSA随访(FU),显示p64置入成功。进行第一次DSA FU的中位时间为96天,范围为42~379天。造影结果如下:动脉瘤完全闭塞(OKM D)22例(44%),动脉瘤瘤颈残余(OKM C)6例(12%)。在17例(34%)动脉瘤中,发现动脉瘤体不完全显影(OKM B)。5例动脉瘤(10%)造影表现保持不变(OKM A)。3例(6%)患者出现支架内狭窄,其中2例程度中等(50~75%),1例(2%)程度严重(>75%)。以上所有患者均无症状。此外,有2例(4%)观察到侧支血管闭塞,均无症状。

53例动脉瘤中的49例(92.5%)完成了中期(9-12个月)DSA FU,进行DSA FU的中位时间为275天。其中动脉瘤完全闭塞(OKM D)31例(63.3%),动脉瘤瘤颈残余(OKM C)6例(12.3%),动脉瘤体显影(OKM B)8例(16.3%)。4例动脉瘤(8.2%)造影无变化(OKM A)。支架内狭窄在所有病例中均有所改善:2例(4.1%)现在的分级为轻度(<50%),1例(2%)分级为中度(50~75%)。在第一次和第二次DSA复查之间没有其他新的患者出现支架内狭窄。此外又观察到1例新的无症状性侧支血管闭塞(2.0%)。

53例动脉瘤中的41例(77.4%)完成了长期(>24个月)DSA复查,进行DSA复查的中位时间为686天。其中动脉瘤完全闭塞(OKM D)33例(80.5%),动脉瘤瘤颈残余(OKM C)1例(2.4%),动脉瘤体显影(OKM B)6例(14.6%)。1例动脉瘤(2.4%)造影无变化(OKM A)。因此在随访期间,发现82.9%的动脉瘤闭塞充分(OKM D+C)。载瘤动脉内膜增生被完全解决,此时又出现了1例新的侧支血管闭塞(2.4%,表2,3)。

表2. 造影结果及闭塞率。

表3. 各时间段的动脉瘤位置和造影动脉瘤闭塞率。

对53例患者中的5例(9.4%)进行了二次治疗。在这些患者中,认为第一次p64置入的效果不充分,并通过另一枚FDS进行再治疗。如果动脉瘤在停用DAPT后超过6个月时,OKM分级仍保持在A或B级,则进行二次治疗。二次治疗的5例动脉瘤中,有3例PICA动脉瘤和2例SCA动脉瘤。由于动脉瘤累及的分支血管在第一次FD后仍然保持通畅,这可能导致血流导向的效果降低,从而解释了动脉瘤无法闭塞的原因。

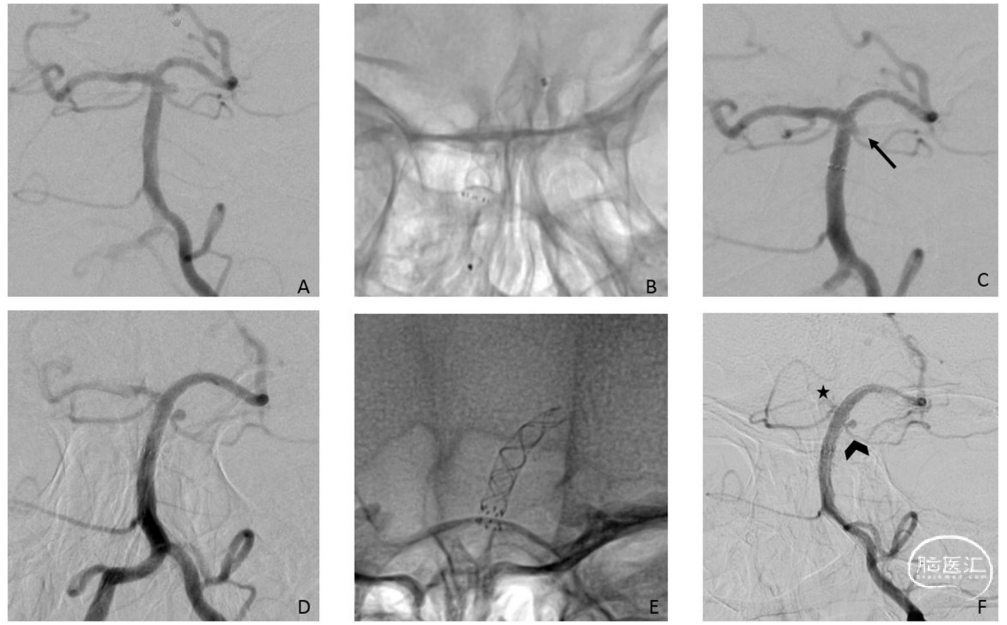

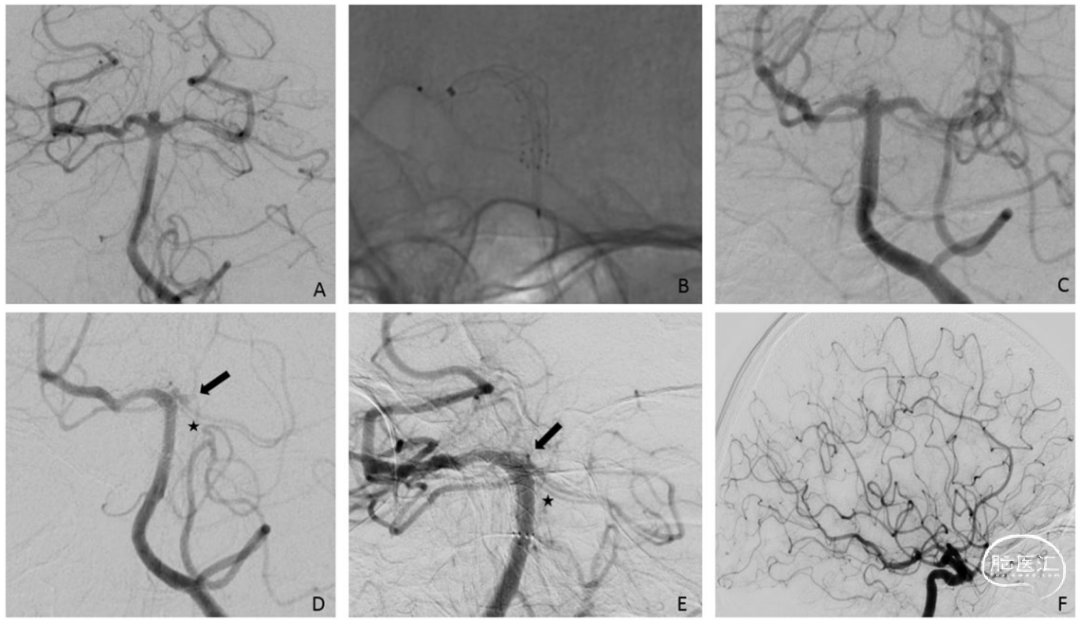

在这些二次治疗的患者中,未发生不良事件。随访DSA检查证实4例患者动脉瘤均闭塞充分(OKM D+C)。1例动脉瘤在随访DSA中显示体积缩小,但在第3次DSA复查时仍为OKM B级。患者拒绝第三次再治疗(图2)。

图2. (A)左侧VA正位的造影,显示左侧SCA动脉瘤,大小2mm;(B)成功置入3/12mm的p64,左侧PCA起始到BA结束;(C)FD置入手术结束前的最后一次造影显示瘤内灌注已经减少(箭头);(D)20个月后第3次DSA复查显示动脉瘤没有变化,右侧P1段的直径明显缩小;(E)第二个3/9mm的p64 FD与第一枚FD同轴置入,未发生并发症;(F)第二次术后12个月的DSA FU证实动脉瘤缩小,但仍显影通畅。左侧SCA直径明显缩小(箭头),但仍保持通畅。右侧P1段(星号)的直径缩小。

在53例p64 FD置入成功的患者中,48例患者(90.6%)在造影上可见侧支血管分支被支架覆盖。在这些患者中均未观察到覆盖穿支血管所致的急性闭塞事件。在2例患者的第一次复查期间,被支架覆盖的穿支发生闭塞(4%);在第二次和第三次复查期间,分别各观察到1例穿支血管闭塞(2%和2.4%,图3)。闭塞穿支血管分别为1×PICA、1×SCA和2×PICA以远的VA-V4段。所有这些穿支血管闭塞病例均无症状。在22例(41.5%)患者中,p64覆盖了PCA起始。在这22例患者中的13例(59%),造影复查显示PCA主要或仅由后交通动脉(PcomA)供应,并伴相应的PCA P1段的口径缩小或闭塞(图4)。这些血流动力学变化均是无症状性的。

图3. (A)左斜45°的左侧VA造影显示既往破裂弹簧圈栓塞的左侧PICA动脉瘤复发;(B)置入3.5/15mm的p64;(C)p64置入术中的最后一次造影确认PICA通畅,动脉瘤颈被完全覆盖;(D)3个月后的DSA FU显示左侧PICA的无症状性闭塞(箭头)及动脉瘤完全闭塞。

并发症

54例手术中有2例发生术中并发症(3.7%)。其中1例患者在FD分离后移位,导致动脉瘤颈未完全覆盖,从而放置第二枚FD。

1例患者发生蛛网膜下腔出血(SAH),Hunt-Hess分级2级,Fisher分级2级,原因是疑似微导丝穿出血管导致椎动脉V2段夹层,置入2枚Solitaire支架用于椎动脉重建。由于通路不稳定,该患者的p64置入失败。因此,该动脉瘤的治疗采用部分栓塞瘤顶,允许动脉瘤颈残余。该患者的临床结局评分为mRS 3分,与治疗前的情况相当。

术后并发症(24h~30d)发生5例(9.3%)。

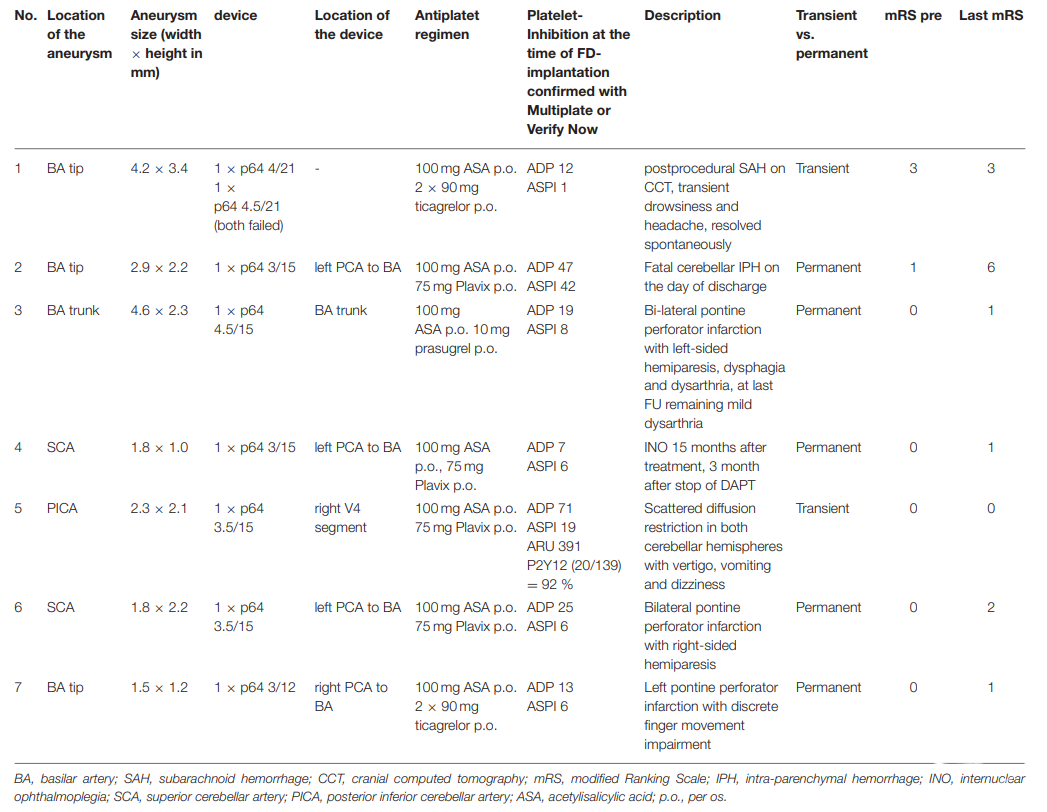

1例患者发生了出血性并发症(1.9%)。该病人在出院当天发生了致命性的出血。其他4例(7.4%)患者出现了症状性缺血事件,使得3例患者出现永久性神经功能障碍,1例患者出现了短暂性神经功能障碍。1例(1.9%)患者在p64置入15个月后出现了核间性眼肌麻痹(INO),为迟发性并发症(>30天,表4、5)。

在本系列研究中,术中和术后没有观察到任何与p64相关的血栓栓塞性并发症,也没有观察到任何支架内血栓形成事件。

临床随访

54例患者中有5例(9.3%)报告了mRS永久性临床恶化,如下所示:致命性出血1例(mRS6,1.9%),mRS从0→2分1例(1.9%),mRS从0→1分3例(5.6%,表3)。表2、3显示了动脉瘤闭塞率的分级,表4、5显示了并发症的发生率。

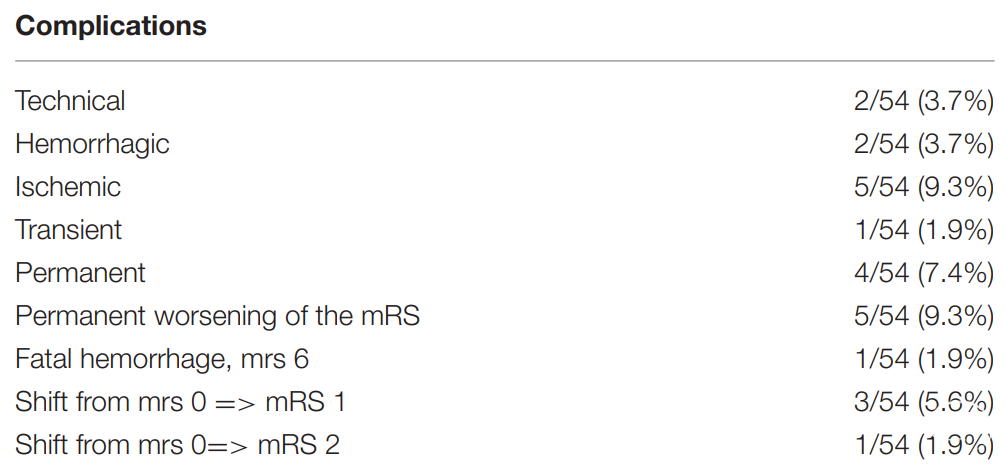

表4. 并发症。

表5. 临床相关并发症概览。

p64是一种安全有效的、治疗颅内后循环未破裂囊性动脉瘤的方法,在中长期随访中具有可接受的闭塞率,且致死致残率低。这也是迄今为止对p64用于后循环囊性动脉瘤中患者数量最多的研究。