文章来源:中国脑血管病杂志, 2021, 18(5):355-360

作者:《中国卒中中心报告2019》编写组

通信作者:王陇德,Email:wsbnfw@vip.163.com

摘要:卒中已成为我国第一位的疾病致死及致残原因,严重威胁着国民的身体健康。卒中中心建设已成为我国卒中防治工作的重要任务。国家卫生健康委员会脑卒中防治工程委员会根据国家卫生行政管理部门工作要求,自2012年起积极组织开展中国特色卒中中心建设,建立起符合国际标准的“以防治融合为中心”的诊疗和健康管理模式。卒中中心建设为推动中国特色的创新医疗卫生服务供给模式改革作出了积极贡献。

卒中已成为我国第一位的疾病致死及致残原因,严重威胁着国民的身体健康。国家卫生健康委员会(简称“国家卫生健康委”,原卫生部)脑卒中防治工程委员会(简称“脑防委”)根据国家卫生行政管理部门工作要求,在开展全国卒中筛查与防治工作的基础上,积极组织开展中国特色卒中中心建设,推动和指导具备条件的医疗机构探索可操作、能实现的卒中中心建设标准和路径。目前卒中中心建设是我国“五大中心”建设中最早实现多学科联合分级救治的先行者。卒中中心建设过程中各单位充分发挥了医院组织统筹作用,整合医疗资源,优化工作流程,落实多学科协作,规范技术培训,强调院外整合卒中专病诊疗环节,院内改进卒中患者诊疗流程,建立起“以防治融合为中心”的诊疗和健康管理模式。卒中中心建设为推动我国创新医疗卫生服务供给模式改革作出了积极贡献。

1 中国卒中中心建设背景

针对脑血管病的全球性危害,参考发达国家的经验[1-7],并结合我国医疗发展实际,提出中国卒中中心建设理念,强调发挥卫生健康行政部门的管理组织职责,医院统筹多学科协作快速实现对卒中患者的全流程、同质化诊疗与管理,有效降低致残率、病死率,是一种以“患者为中心”的医疗管理模式。

2012年,国家卫生健康委脑防委依据国内外经验,组织专家共同制定了《中国卒中中心建设规划和方案》,2015年,我国卒中中心建设工作正式开展,截至2019年12月,共完成30 家示范高级卒中中心、436家高级卒中中心(含建设单位)、898家防治卒中中心(含示范单位)建设和认证工作,已覆盖全国30个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团,包括292个地级市、742个县(区),有力地推进我国卒中防治工作深入开展。

2 中国卒中中心的建设管理

2.1 卒中中心管理组织架构

中国卒中中心管理组织架构分为四级,一是国家卫生健康委作为我国卒中中心建设的行政主管部门,主导全国卒中中心建设发展;二是国家卫生健康委成立国家卫生健康委脑防委,指导和推进卒中中心建设,对全国卒中中心建设工作开展评估与管理;三是各省(市、区)卫生健康行政部门组织成立省级及地市级卫生健康委脑防委,在国家卫生健康委脑防委的指导下开展区域内卒中中心建设和管理工作;四是医院成立卒中中心管理委员会,负责本单位卒中中心的申报认证和建设管理工作。

2.2 卒中中心建设标准与模式

国家卫生健康委印发《医院卒中中心建设与管理指导原则(试行)》(国卫办医函〔2016〕1235号)将卒中中心分为二级医院卒中中心和三级医院卒中中心,对卒中中心建设的基本条件、组织管理、建设要求和工作要求等做出了明确规定。国家卫生健康委脑防委根据文件要求结合各地反馈及工作实际,制定了《卒中中心申报认证管理办法》,并将卒中中心分为四级,各级卒中中心均有明确的建设要求和建设标准。四级卒中中心依次为示范高级卒中中心、高级卒中中心(含建设)、综合防治卒中中心和防治卒中中心。

卒中中心建设的过程也是组织管理架构、专业技术水平、信息化建设和区域化协作四个核心内涵不断完善和提升的过程。我国区域医疗发展不平衡,医疗资源分配不均衡,导致不同地域卒中中心的建设模式有所差异,常见的三种卒中中心建设模式为融合型卒中中心、协作型卒中中心、嵌合型卒中中心。这三种模式各有优劣,可以相互转化。

2. 3 区域性卒中防治体系建设

卒中的救治效果具有高度的时间依赖性,缩短患者自发病到给予有效治疗的时间,依赖院内绿色通道与院前急救医疗服务的紧密衔接[8-12]。国家卫生健康委印发的《院前医疗急救管理办法》(2015)和《关于提升急性心脑血管病医疗救治能力的通知》(2015)等文件要求将院前医疗急救网络纳入当地医疗机构设置规划。

2017年6月,原国家卫生计生委脑防委成立了“国家卒中急救地图工作委员会”,启动了“中国卒中急救地图”建设工作。中国卒中急救地图工作委员会按照统一规划、统一标准、统一平台原则,向全国推广以地级市为中心的“区域卒中急救地图”的规范化建设工作。卒中急救地图建设模式为全国统一管理和分区域质控。国家卫生健康委脑防委对地图医院有严格的“准入”制度,从医疗机构资质、120与急救绿色通道的衔接、医疗设备和信息化建设、人员资质及设置、技术能力、管理制度及登记上报能力六方面统一规范[13-16]。2017 年,国家卫生健康委脑防委启动“脑心健康管理师”培训项目[17-18]。截止2019年3月,脑心健康管理师培训班已连续免费开办10届,累计培训350家二、三级医疗机构共900 余名护理人员,理论和实操培训考核合格后,国家卫生健康委脑防委颁发《脑心健康管理师培训合格证》,负责卒中相关病区卒中高危人群和患者的健康管理工作。

3 卒中中心关键适宜技术进展

3.1 急性缺血性卒中静脉溶栓技术

目前急性缺血性卒中最有效的药物治疗仍是超早期内(<4.5h)给予重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓,被国内外脑血管病诊治指南一致推荐[19-20]。我国“九五”国家医学重点科技攻关课题研究结果提示,6h内应用国产尿激酶(100~150)万U静脉治疗急性缺血性卒中效果确切,且相对安全[21-28]。为加快静脉溶栓治疗在我国的规范推广和应用,减少部分患者因经济负担放弃静脉溶栓治疗,国家脑防委组织专家和单位开展尿激酶等国产溶栓药物的临床应用研究,以期为静脉溶栓药物的多样化选择提供理论依据,推动静脉溶栓的广泛开展。2018年发表的《中国急性缺血性脑卒中静脉溶栓指导规范》[28]对规范我国急性缺血性卒中静脉溶栓临床实践起到了推动作用。

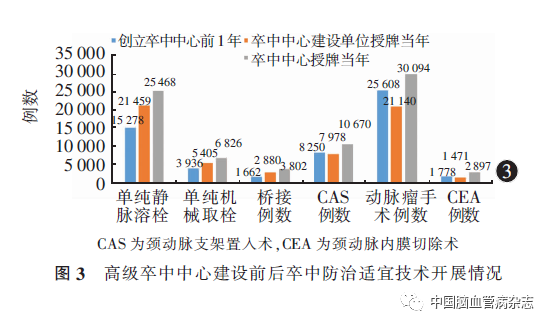

近些年来,经过相关部门不遗余力地大力推广宣传,广大民众对卒中溶栓治疗知识越来越多了解,卫生医疗人员溶栓技能稳步提高。根据脑血管病大数据平台相关数据显示,进行溶栓治疗的急性缺血性卒中患者数量逐年明显增加,从2017 年的1.95万例增长到2018年的5.19万例。

3. 2 急性缺血性卒中血管内再通技术

随着取栓治疗有效性证据的不断增加和指南的推荐,取栓治疗在国内逐步得到认可并快速推广,成为研究热点,但群众知晓率低、院外分流转诊流程有待优化、院内工作流程不畅、取栓治疗费用高昂等问题均是当前取栓治疗工作面临的困难和瓶颈。取栓治疗技术发展不均衡、不规范、不同质等问题仍比较突出,急需采取统一的取栓治疗技术培训方案和考核标准以加强质控。

随着国家卫生健康委脑防委和社会组织开展卒中关键适宜技术巡讲、规范化培训班及各高级卒中中心培训基地开放进修学习,血管内再通技术的应用不断加快,覆盖面也逐步加大,急性缺血性卒中血管内治疗患者从2017年的0.36万例增加到2018年1.06万例,取得显著成效[29]。

3.3 颈动脉内膜切除术(carotid endarterec- tomy,CEA)

国家卫生健康委脑防委专门成立缺血性脑卒中外科专业委员会,组织编写系列教材及相关指导规范,定期举行颈部动脉疾病规范化管理全国巡讲,同时在基地医院举办CEA培训班对各卒中中心医师和技术人员进行系统的培训,同时还集中培训关于CEA 的多学科协作流程。相关专业指导规范及流程的制订,一系列规范化培训的举行,目的在于使专科医师在实际操作中能严格把握手术指征、认真评价手术风险、综合考虑手术细节、全面加强围手术期管理,从而大力推进CEA的开展。据脑血管病大数据平台数据显示,开展CEA的基地医院由2010年的41家增长到2017年的167家;CEA开展例数由2010年的247例增长到2018年的4 956 例[30-31]。

3.4 颈动脉支架置入术(carotid artery stenting,CAS)

近年来,CAS 在我国得到了大力推广,相关专科医师也积累了丰富的经验,目前国内较大的卒中中心单中心已累计完成上千例病例。在部分基层医疗单位,CAS 也逐步开展,包括神经内科、神经外科和介入科在内的越来越多的医师开始学习并掌握该技术。需要指出的是,我国部分优秀医疗机构在快速推广应用CAS使其成为颈动脉狭窄主要治疗手段的同时,也努力发展CEA。CAS和CEA互为促进,CAS 的应用同时促进了CEA的发展。国家卫生健康委脑防委选择经过专家推荐的10 余家CAS能力较强技医疗机构开展培训工作,还组建了“脑卒中防治专家巡讲团———颈动脉支架成形术讲师团”,将CAS作为我国卒中中心建设的一项关键适宜技术在全国范围内推广[32]。全国CAS的开展数量从2017年的8481例增长到2018年的14430例。

3.5 颅内动脉瘤治疗技术

颅内动脉瘤开颅手术治疗始于20世纪30年代,我国相关技术开展起步较晚。1991年,电解脱弹簧圈的问世开启了血管内治疗时代,相关技术在我国也迅猛发展,目前部分技术已达到国际先进水平。近年来,颅内动脉瘤的诊疗理念和诊疗工具日新月异,国产弹簧圈、覆膜支架和密网支架的上市均促进了我国动脉瘤治疗技术的进步。随着我国卒中中心建设工作的推进,各级卒中中心开展动脉瘤治疗技术的积极性显著提升,颅内动脉瘤治疗技术的应用不断普及,技术水平快速提高,根据脑血管病大数据平台直报数据显示,全国颅内动脉瘤手术例数从2017 年的14522例增长到2018年的37929例,动脉瘤的检出率与治疗例数呈现上升趋势,介入栓塞治疗开展范围逐渐扩大[33]。

3.6 卒中康复

与先进国家相比,我国康复的理念、规模、普及率和质量均有待提高,集中体现在康复意识和理念落后、康复治疗缺乏系统化、地区差异性大、康复治疗方法的不规范和技术普及程度低等方面。国家卫生健康委脑防委通过一系列规范化康复诊疗培训班的举办,目前卒中康复技术在我国得到了大力推广,相关康复医师也积累了丰富的经验,随着脑防委对我国卒中中心建设工作的不断推进,康复科规模、康复模式创新等方面取得了巨大进步,康复治疗新技术发展迅速[34-36],专科人才培养、临床转岗执业、规范化培训等方式壮大了康复治疗团队,越来越多的医师开始从事康复工作,康复治疗规模及覆盖面逐步扩大,促进了康复医学在中国的发展。

3. 7 卒中护理

卒中护理贯穿于卒中患者全生命周期,涵盖院前急救、急性期管理、并发症预防、二级预防以及神经功能康复和随访等全过程,贯穿患者吞咽功能评估、营养支持、康复治疗、危险因素控制、药物治疗依从性、卒中后心理调节、随访管理以及协助由医院过渡至社区等卒中救治全流程。近年,我国在提高卒中患者的护理质量、改善其预后及生活质量方面做了一系列的研究及工作。一是海军军医大学第一附属医院脑血管病中心2016年8月开始在国内率先开展“脑卒中急救护士”培训的探索与实践,将专科护理岗位前移至急救一线,提高了卒中患者的识别能力,缩短急性期救治时间,有效提高了院内卒中急诊绿色通道的诊疗效率。目前该培训班已开展4期,为我国卒中护理专科培训积累了经验。二是国家卫生健康委脑防委从2017年11月以来已举办12期脑心健康管理师的免费培训工作,有400余家医院1000余名脑心健康管理师参加培训。脑心健康管理师主要是在做好患者护理工作的同时,对患者及家属开展健康宣教、指导科学治疗、出院后跟踪随访,提高患者用药依从性、复诊率,减少患者复发率。开展卒中专科护士培训,培养高素质的卒中护士是现阶段卒中护理专业发展的迫切需求和发展方向,也是提高专科护理质量的关键[37-42]。

3. 8 头颈部血管超声检查

规范化头颈部血管超声一体化检查能综合分析血管结构特征及血流动力学改变,可用于评估血管狭窄及闭塞性病变、评估颅内外动脉侧支循环、实时监测脑血流动力学与微栓子信号,监测CEA、CAS、颅内-外动脉旁路移植术等以及颅内复杂动脉瘤患者术前、术中、术后的血流动力学变化。目前我国血管超声医师发展相对滞后,能开展头颈部血管超声一体化检查的医师的专业理念、诊断技术有待进一步提高,尤其针对基层医务人员超声诊断技术的推广、普及工作需要进一步加强。我国高级卒中中心单位中能进行规范化头颈部血管超声一体化检查评估的单位数量有待提高,科室亚专业细分尚不成熟,精细化筛查诊断的模式尚未形成。国家卫生健康委脑防委针对我国头颈部血管超声诊断方面所存在的薄弱环节,推动举办头颈部血管超声一体化检查规范化培训班,2019年全国30家单位举办全国及地区性头颈部血管一体化超声学习班43期,累计参会人数8324名。以首都医科大学宣武医院为主开展的全国卒中血管超声精准化检查评估巡讲共计17场,累积参加培训的专业医师达8100名,共计16000余名[43-44]。

3.9 卒中影像检查

目前,国内大部分高级卒中中心可在卒中绿色通道中完成一站式多模态CT或MRI检查,国家卫生健康委脑防委组织专家编写《中国脑血管病影像指导规范》并进行全国巡讲[45],同时在基层医院举办神经影像培训班,培训和落实卒中中心合理、顺畅的多学科合作流程。国家卫生健康委脑防委还组织专家制定了相关专业规范及流程,加强影像专业与卒中相关学科之间的合作与沟通,充分发挥了影像在卒中防治工作中的价值,进一步强化了精准化治疗。为推动卒中中心关键适宜技术规范化,国家卫生健康委脑防委主导建立了国家—省级—区域三级培训网络,开展“规范指导临床”的系列培训工作。国家卫生健康委脑防委聚焦卒中防治关键适宜技术,建立了多维度、多层次、点面结合的培训体系。国家级卒中中心培训基地2019年已达15个,并已全部自主开展培训,实现对基层一线医师的“手把手”教学。

4 中国卒中中心建设成果

4. 1 医疗服务量持续提升

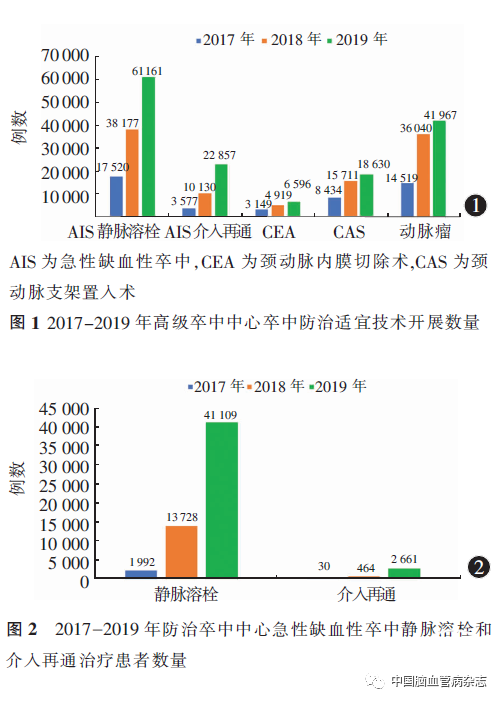

各级卒中中心积极推广卒中防治适宜技术的临床应用,随着卒中中心建设工作的不断深入,全国卒中中心单位数量持续增长。静脉溶栓、介入再通(机械取栓)、CAS、CEA、动脉瘤栓塞、动脉瘤夹闭、康复治疗、影像和超声诊断等卒中防治适宜技术得到了广泛推广和应用,数据显示,2019年各项技术的开展数量较2017年分别增长2~6倍,受益人群不断扩大(图1,2)。

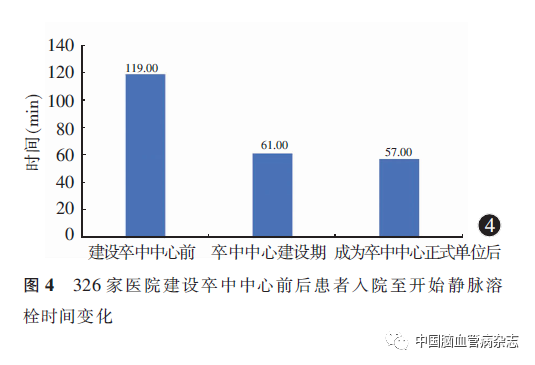

调研数据显示,从卒中中心开始建设到授牌,关键适宜技术的开展例数有持续明显提升(图3)。这充分体现了卒中中心建设不是“挂牌工作”,而是一个长期持续的工程。

4. 2 医疗服务效率不断提升

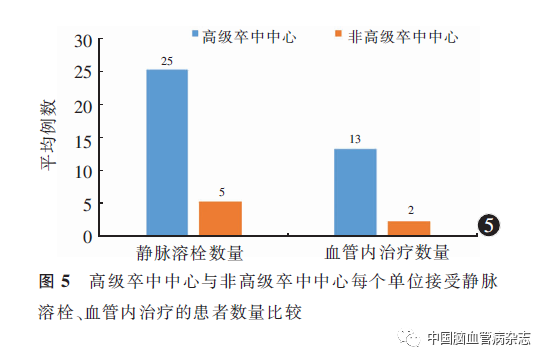

多学科诊疗模式不断推广应用,提高了诊疗服务的完整性和连续性,调研数据显示,设置多学科协作卒中急救绿色通道的卒中中心在建设前后发生巨大的变化,授牌当年多学科协作模式的绿色通道设置达到100%。从患者等医师到医师等患者,诊疗流程改变,救治效率明显提升,调研数据显示,172家高级卒中中心2014年卒中急诊绿色通道仅有50%建成率,到2018年卒中急诊绿色通道建成率达100% 。从“以疾病为中心”到“以患者为中心”,优化服务流程,创新服务模式,提高了诊疗服务的效率,创建卒中中心前,医院患者入院至开始静脉溶栓时间(door to needle time,DNT)中位数为119min,距离国际标准60min有较大差距。建设期DNT时间开始明显缩短,48%卒中中心达到了国际标准。成为卒中中心正式单位后,DNT时间进一步缩短,65%卒中中心到国际标准(图4)。

4.3 医疗质量逐步提升

根据国家脑血管病大数据平台数据,选取2017年50家单位9186例卒中患者诊治数据(来自高级卒中中心单位4621例和非高级卒中中心单位4565例),两组患者在年龄、性别及入院、出院美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分上差异均无统计学意义(均P>0.05)。结果显示:(1)高级卒中中心收治的卒中患者接受溶栓、取栓等适宜技术诊疗的比例明显高于非高级卒中中心。高级卒中中心每个单位的平均月溶栓数量为25例,非高级卒中中心的平均月溶栓数量为5例,与非高级卒中中心相比,高级卒中中心月溶栓数量提升了4倍。高级与非高级卒中中心每个单位的血管内治疗平均例数分别为13例/月和2例/月,与非高级卒中中心相比,高级卒中中心每个单位的月血管内治疗数量提升了5.5倍(图5)。

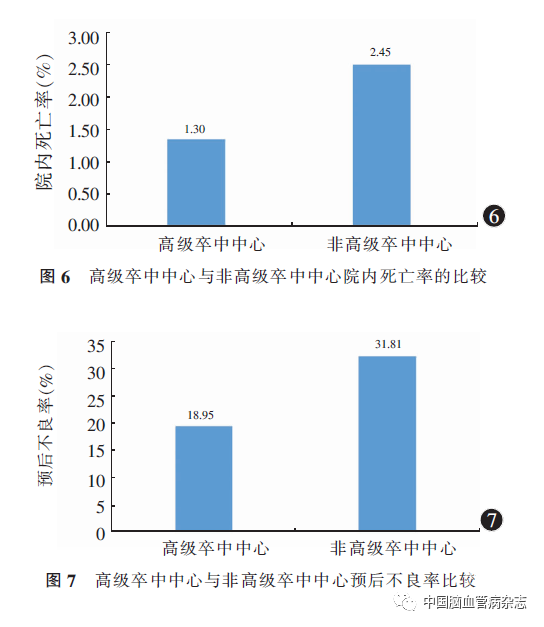

(2)高级卒中中心收治卒中患者院内治疗质量明显提高。高级卒中中心卒中患者院内死亡率为1.30% ,非高级卒中中心的卒中患者院内死亡率为2.45% ,与非高级卒中中心比较,高级卒中中心患者院内死亡率降低了46.90%(图6)。(3)高级卒中中心收治的卒中患者预后不良率明显降低。卒中患者出院3个月随访时,预后不良率高级卒中中心为18.95% ,而非高级卒中中心为31.81% ,与非高级卒中中心比较,高级卒中中心不良预后事件发生率降低40.4% (图7)。

4.4 卒中中心区域化建设逐渐完善

国家卫生健康委脑防委联合各省市脑卒中防治工程委员会组织区域内示范高级/高级卒中中心单位充分调用优势建区域卒中防治工作体系打下坚实基础。各区域高级卒中中心与防治卒中中心紧密联系,高级卒中中心通过学术交流、技术指导、质控管理等方式,与区域内防治卒中中心和康复医疗机构逐步建立了卒中专病双向转诊的绿色通道,不具备取栓条件的基层医院通过绿色通道快速将患者上转到具备能力的上级医院,上级医院将需要康复和随访管理的患者也能顺利转回到基层医院。区域卒中防治工作网络的构建有力地推动了卒中分级诊疗模式的落地。

5 中国卒中中心展望

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视卫生与健康工作,将人民健康放在优先发展的战略地位,实施健康中国战略,将健康融入万策。我国卒中中心体系建设要求和标准已完善成熟,卒中中心申报认证流程及制度已逐步规范,按照统一标准和规范有序开展,强化动态管理,确保卒中中心建设质量,切实提升各卒中中心的救治能力。国家卫生健康委脑防委将全力做好区域分级诊疗建设并完善卒中防治体系建设,全面实施“减少百万新发残疾工程”,大力推进卒中地图与绿色通道建设,加快移动卒中单元及远程卒中诊疗中心落地,落实质量控制与标准化,推动卒中中心向更高质量、更高水平、更加全面发展,为决胜全面建成小康社会和健康中国战略顺利实施不懈奋斗。

《中国卒中中心报告2019》编写组部分成员(排名不分先后):

王陇德(国家卫生健康委员会);吉训明(首都医科大学);康德智(福建医科大学第一附属医院神经外科);李天晓(河南省人民医院脑血管病医院);刘建民(海军军医大学第一附属医院神经外科);赵国光(首都医科大学宣武医院神经外科);闫峰(首都医科大学宣武医院神经外科);张红(德阳市人民医院科教科);马青峰(首都医科大学宣武医院急诊科);张永巍(海军军医大学第一附属医院神经外科);朱良付(河南省人民医院脑血管病医院);曹雷(国家卫生健康委员会脑卒中防治工程委员会办公室);岳伟(天津市环湖医院神经内科);马林(同济大学附属同济医院介入科);刘国伟(新乡市中心医院神经重症学科)

参考文献 请见原文