会前纪要

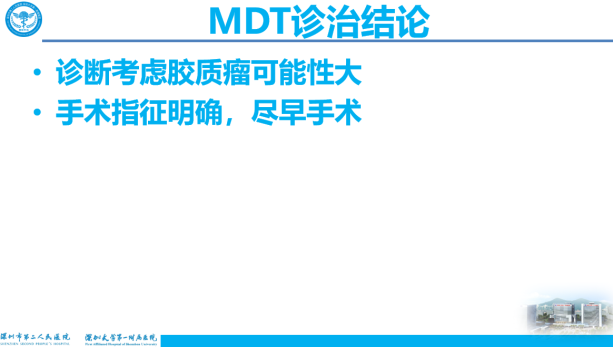

病例MDT/MTB诊疗结论前后对照

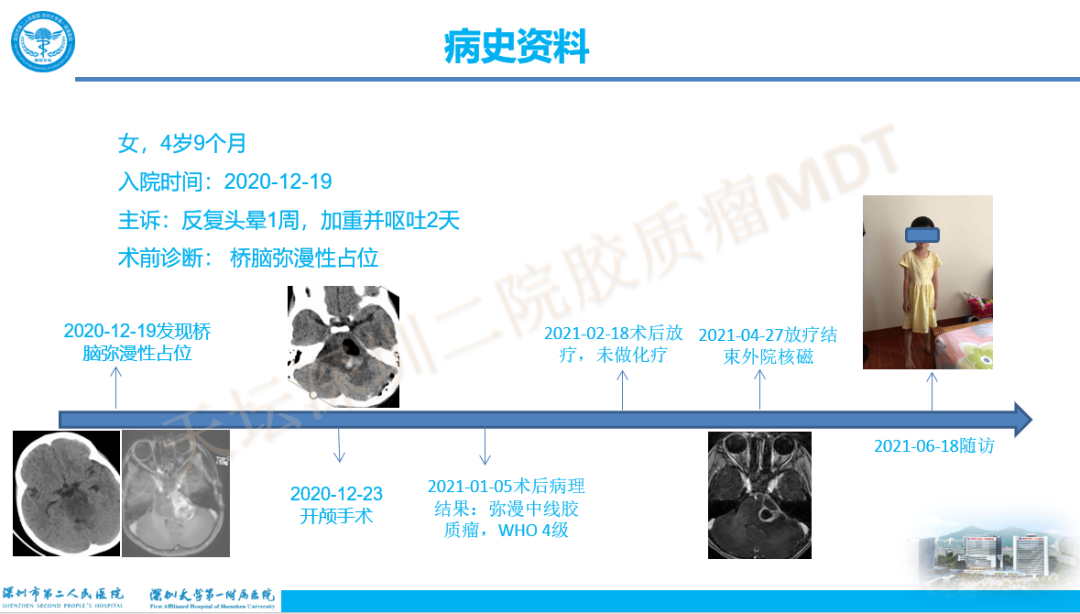

病例一 儿童桥脑弥漫中线胶质瘤

开场致辞

黄国栋教授(神经外科)

在“父亲节”这个特殊的节日,本次会议邀请到北京天坛医院神经外科6病区主任季楠教授及其团队、南方医院神经外科黄广龙教授团队以及深圳二院的MDT团队,共同参加今晚的脑干疑难胶质瘤多学科诊疗会议。非常感谢各位专家、教授对深圳二院神经外科的大力支持,以及对疑难胶质瘤患者的诊治所付出的努力。

李维平教授(神经外科)

感谢各位专家百忙中参加此次会议,此次会议是讨论4例疑难脑干胶质瘤多学科诊治。本次会议为不仅是MDT,也是首次MTB。请季楠教授为大家介绍MTB。

季楠教授(神经外科)

MDT是肿瘤学治疗的一个崭新模式,它对规范肿瘤治疗、普及新型诊疗方案、提高患者生存治疗及预后,都起了重要作用。现在国内已经由非常多的MDT团队,但是随着肿瘤学进入精准治疗的时代,很多先进的经验和理念令人目不暇接。本次会议我们会提到原代细胞的培养及生物信息学筛药等等。因此需要分子生物学领域、药理学等领域的专家共同参与。MTB(moleculor tumor board)是肿瘤分子诊断和治疗委员会,比如北京协和医院已经开展了MTB。经过分子生物学领域、病理学、药理学等领域的专家的参与,并且有相应学科的专家开设门诊,这样患者可得到一个最佳的个体化治疗。希望借北京天坛医院-深圳脑科中心胶质瘤诊疗平台,把此工作在国内开展起来,建议一个真正意义上的MTB团队。医生把精准医学的需求发给基础研究团队,基础研究团队把基础研究的成果第一时间在难治性胶质瘤治疗过程中进行转化,谢谢大家!

陈凡帆教授(神经外科)

谢谢季楠教授的介绍!我们在之前的MDT中,也确实意识到基础研究的重要性,当时我们也把中心实验室李宗阳教授所做的原代培养的结果引入进来,这是我们开展MTB的雏形和前期准备。各个参会的专家就不在一一介绍,现在我们开始正式进入病例讨论环节。首先由沙小松医生汇报第一个病例,并请影像、病理、放疗专家分析相应诊治。

会议记录

沙小松医生(神经外科)

患儿是4岁9个月女孩,2020年12月因“反复头晕、呕吐1周”去医院检查发现桥脑弥漫性占位,患儿在去年12月份在我科院接受了左侧乙状窦后入路开颅脑干肿瘤部分切除术,手术目的是获取肿瘤组织以明确病理和减压。术后病理结果是弥漫中线胶质瘤,WHO4级,术后由于患儿不配合检查及病情原因,未行72小时内的MRI 复查,术后6小时和24小时CT提示肿瘤部分切除。患者术后接受了放疗,未化疗。患者在放疗后今年4月份复查了MRI增强。下面请林帆教授分析该患儿的影像学特点。

林帆教授(影像科)

这个患者对外科医师来说是比较难的一个病例,从患儿术前CT看,可见桥脑肿胀,密度减低,左侧桥脑臂高密度影出血灶,提示是一个负面的因素。术前MRI可见病变T1低信号T2高信号为主,信号不算均匀,病变发展包绕基底动脉,脑干胶质瘤有两种发展方向,一类是横向发展,一类是纵向发展,文献报道,肿瘤横向生长预后更差,病变增强后呈不均匀强化,DTI可见纤维束被破坏,总体来看符合一个高级别胶质瘤的影像学特征。

刘静博士(病理科)

从病理图片来看,患者肿瘤细胞稀疏,但有异型性,另外一个图片的肿瘤密度明显增加,可见血管内皮肿胀,没有明确的血管内皮增生,可见核分裂相,应该是一个间变的形态,Ki-67达20%。弥漫中线胶质瘤要同时满足三个条件:1、弥漫性胶质瘤,2、必须是在中线的部位 3、必须有H3K27M的突变。此患儿诊断符合弥漫中线胶质瘤,WHO4级。

李子煌教授(放疗科)

首先要评估患儿放疗的适应症,儿童DIPG放疗是存在争议,赞同放疗的一方认为放疗巩固手术后效果,不赞同放疗的一方认为:放疗带来脑干损伤。此患儿术后恢复可,一般状态不错,放疗过程中患儿也基本配合,考虑到化疗的毒性反应,对患儿仅做了单纯放疗,没有化疗。儿童脑干胶质瘤放疗靶区的勾画不能像成人胶质瘤靶区勾画那么死板,明确GTV以后,在CTV的选择上,外放的区域范围稍微小一些。一般外放0.5-1cm,对于儿童靶区的剂量一般控制在5000gy左右比较好,最高不能超过5400。患儿比较配合,比较顺利的完成放疗。此患儿放疗后的MRI评估是比较困难的,放疗后会有水肿的出现,放疗本身会产生放射性坏死。放射治疗是治疗的一个部分,它不能代表后续的治疗。

陈凡帆教授(神经外科)

对于DIPG的弥漫中线患儿,ONC201的临床研究近年是关注点。对于未肿瘤复发的此例患儿,既往研究报道使用ONC201的效果是比较好的,好于复发进展后的病例。对于此例儿童患者是否有效,后续的维持治疗是否有更好的办法,请各位专家解答,谢谢!现在请南方医院吴元魁教授分析一下患儿的术前术后影响特点。

吴元魁教授(影像科)

从目前来看,患儿的治疗效果不错。从影像学来看,患儿脑干病变巨大,延髓受累,上达中脑水平,左侧桥臂受侵犯,肿瘤范围广泛,肿瘤内部有出血,增强后有强化,判定为高级别胶质瘤。放疗后复查MRI提示肿瘤没有进展。

韩慧霞教授(病理科)

刚才刘静教授详细介绍了患儿的病理学特点、弥漫中线胶质瘤的定义,介绍的比较详细。虽然这例病理改变没有达到胶母的特征,但不论其形态改变是WHO2级或者3级,结合其分子改变,此患儿病理整合诊断符合弥漫中线胶质瘤,WHO4级。

陈凡帆教授(神经外科)

下面请南方医院神经外科黄广龙教授就治疗方面给一些建议和分析。

黄广龙教授(神经外科)

患儿接受了手术,获取了病理,患儿接受了后续治疗,患儿现在恢复不错,这是一个比较完美的病例。对于脑干巨大肿瘤,最大范围安全切除有时候是较难把握的,何时收手是很关键的问题。术中电生理检查是辅助技术。DTI确定神经纤维束和肿瘤的关系是非常重要的。

李美香教授(肿瘤科)

患儿是3.1突变的弥漫中线胶质瘤,虽然研究很多,现在没有明确的药物来治疗。虽然替莫唑胺相对VP-16,铂类的有效率会高一些,但是仍不令人满意。在靶向药方面,尼妥珠单抗,2006年,德国有一项II期临床,47例儿童高级别胶质瘤,包括DIPG,最终从亚组分析发现认为DIPG患者获益最高。治疗组9个月,对照组3个月。加拿大也发现类似的有获益,因此这个患者可以考虑尝试尼妥珠单抗。目前有单位开展溶瘤病毒+PD-1免疫治疗的临床研究有阳性结果,可以了解一下,患者家属如果愿意可以帮助联系。

陈凡帆教授(神经外科)

李教授好,您刚刚提到的德国和加拿大的研究,是针对儿童高级别胶质瘤还是DIPG?

李美香教授(肿瘤科)

这两项研究主要针对高级别包括了一些DIPG的病例。后来德国的III期扩大临床研究,也证实了对DIPG亚组有获益。南方医院神经外科李志勇教授:同意前面几位专家的意见,尼妥珠单抗有一定疗效,但目前临床研究中治疗例数还不多,OS也是在12个月左右,不是特别好。总体而言,脑干胶质瘤治疗是比较悲观的,一般生存期短。

陈志坚教授(放疗科)

这个病例子煌主任做的很好,我们最近在编写儿童肿瘤放疗方面的书籍,这个病例有可能放疗剂量最大可5400,还有讨论的空间。

张扬教授(神经外科)

德国19年文献报道尼妥珠单抗联合放疗治疗无效,42例患者,有反应的患者比例4.8%,与常规治疗疗效无差别。尼妥珠单抗针对的是EGFR扩增的患者,文献报道EGFR扩增的DIPG患者比例也是在5%左右,与临床研究结果符合。关于免疫治疗,同意李美香主任如果可能可以尝试使用溶瘤病毒联合PD-1治疗。2021 新英格兰杂志发表,针对儿童高级别胶质瘤,但没有包括DIPG,对复发的肿瘤,可以将OS延长至12个月。DIPG是“冷”免疫微环境的肿瘤,直接使用抗PD-I的临床研究是失败的。特别手术切除后,会给免疫治疗创造条件。目前这种无药可用的情况下,可以尝试溶瘤病毒治疗。

季楠教授(神经外科)

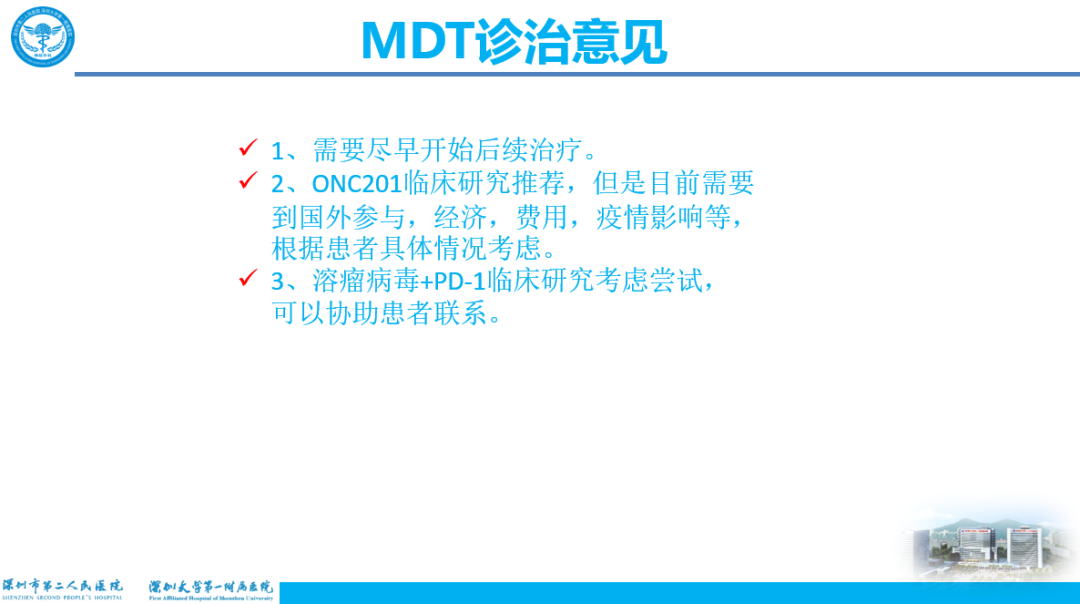

前面的几位专家的意见十分中肯。包括黄广龙主任对脑干胶质瘤手术的意见,非常实用。此例患儿目前的手术和放疗是很成功的,但是影像学表现,分子病理提示预后不良,目前高KPS状态的蜜月期比较短,需要尽快后续针对性治疗。我的意见有条件可以考虑去国外参加ONC201临床研究。前面李美香教授和张扬教授提到的的溶瘤病毒+PD-1临床试验可以考虑,但是也要考虑风险性,因为目前肿瘤负荷还比较大。我们曾经和深圳二院也合作尝试过,免疫治疗前期病情加重的影响。

陈凡帆教授(神经外科)

感谢各位专家的分析。患儿不能因为目前的一个良好状态而延迟后续治疗。可参加ONC201临床研究。也可参加溶瘤病毒+PD-1抑制剂临床试验。

总结

刘玉飞博士(神经外科)

我们刚讨论的是一名儿童DIPG患者,下面我们将讨论的是一名成人DIPG或者DPG。患者为26岁男性,在2019年10月在外院接受了立体定向活检术,术后病理提示低级别胶质瘤可能性大,之后两年患者求诊于多家医院,但未接受治疗。患者于今年3月4号因面瘫及肢体功能障碍收入我科,患者做3月11号接受了左侧乙状窦后入路开颅脑干肿瘤部分切除,术后病理结果是间变星形细胞瘤,WHO3级,IDH1突变型,之后患者在4月21号开始接受同步放化疗。下面请林帆教授分析一下患者的术前及术后影像学特点。

林帆教授(影像科)

从术前外院MRI来看,病变位于延髓和桥脑,T1是低信号,T2是高信号,增强没有强化,Fliar压脂相来看,病变中心部分低信号,四周稍高信号,这和T2相有点相反,称之为“错配征”,提示肿瘤病理可能是IDH突变型。术前CBV提示灌注是比较低的,MRS没有特异性表现,Cho峰比较高,强化不明显,从影像上综合分析可能不会超过WHO3级。术后影像学结果提示肿瘤部分切除,没有特殊。

刘静博士(病理科)

从术中冰冻切片病理来看,细胞密度比较高,核分裂可见。术后病理 ki-67 比较高,达 10%,IDH1(-),分子检测结果 MGMT 甲基化阳性,IDH1突变(R132C),综合所有结果诊断为间变星形细胞瘤,IDH突变型,WHO III级。2020年发表在Acta neuropathological上的文献提到中线和幕下胶质瘤IDH突变不多见,且其突变热点并非R132H(仅占22%),因此提示我们在中线或幕下部位的弥漫性胶质瘤不要通过免疫组化结果轻易下结论,还是需要进一步分子检测的。

陈志坚教授(放疗科)

2级为主存在间变的肿瘤。患者术后影像学提示肿瘤有残留,T2可见水肿区非常大,做了3个级别的放疗。下方脊髓部分给予50GY,脊髓以上52GY,中间给予59.4Gy/33次。如此高的剂量也经过我们全科的讨论,这点需要我们再讨论。针对26岁的患者给足了剂量。

刘玉飞博士(神经外科)

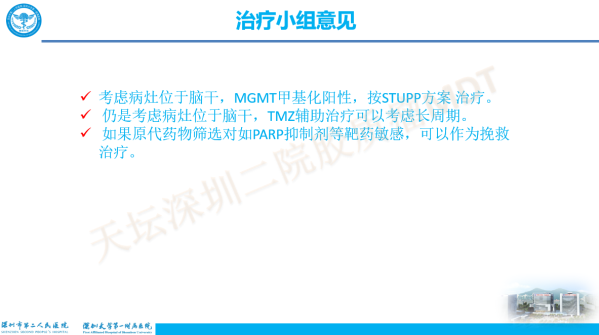

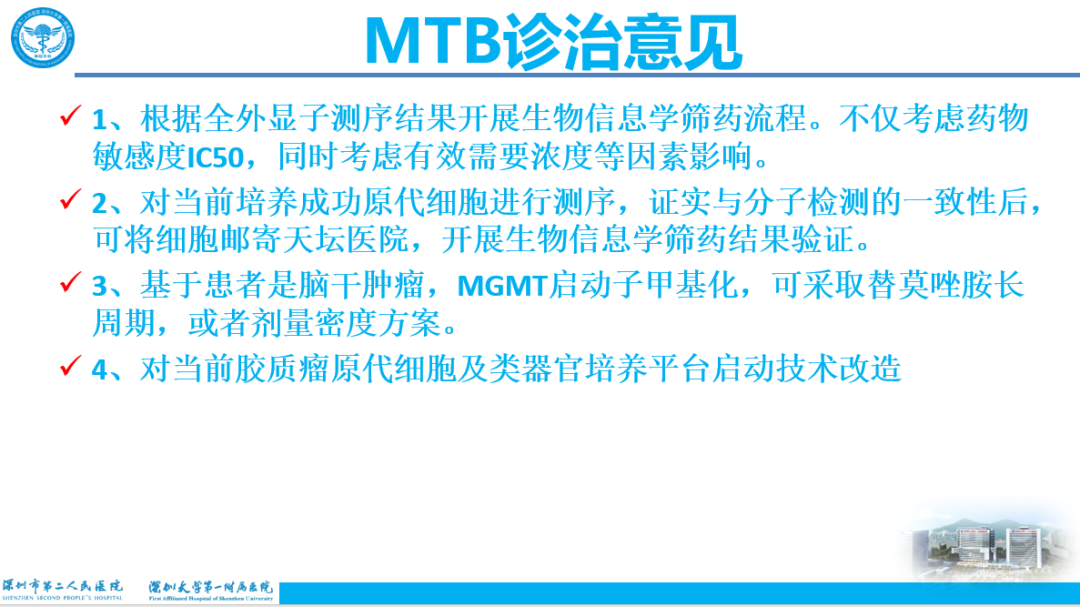

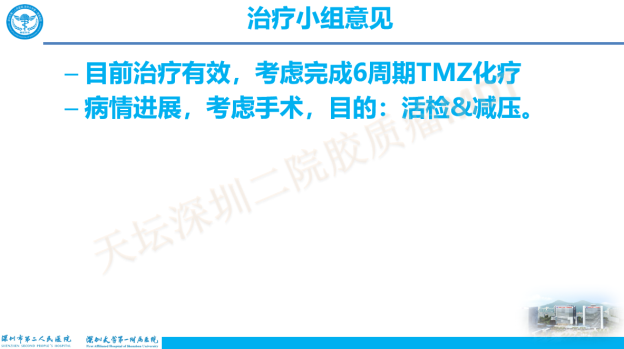

谢谢各位教授的分析。从患者视频来看,目前恢复可以,搀扶下可行走,吞咽、饮水功能得到改善。目前治疗小组意见:考虑病灶位于脑干,MGMT启动子甲基化阳性,按Stupp方案治疗;仍是考虑病灶位于脑干,TMZ辅助治疗可以考虑长周期;如果原代药物筛选对如PARP抑制剂等靶药敏感,可以作为挽救治疗。那么本次MDT目的是讨论患者的后续治疗方案。下面先请深圳二院神经外科重点实验室李宗阳教授介绍一下患者原代药物筛选情况。

李宗阳教授(神经外科重点实验室)

我们通过患者的原代肿瘤细胞的培养,针对SFDA批准上市的22种抗癌靶向药物,开展了药物敏感试验,得出患者肿瘤细胞对泛RTK抑制剂比较敏感。通过原代肿瘤细胞药物敏感性筛选实验,结果证明RTK抑制剂具有较好的抗肿瘤作用。结果是对艾洛替尼,色瑞替尼,舒尼替尼敏感。分子病理推荐用药,选择性PARP1/2抑制剂-奥拉帕尼,发现并没有特别好的促凋亡或者抑制作用,不建议使用。

陈凡帆教授(神经外科)

以往临床上发现同为影像学上的DIPG,儿童和成人的预后有时差别非常大。通过这两例病例,恰恰解释了这种不同预后的原因。这例成人患者,两年未接受治疗,肿瘤缓慢进展,从分子层面上,IDH1突变的存在,以及不伴有一些恶性基因如CDKN2A/B的纯合缺失,有很大的提示意义。请各个专家对此例患者的诊疗进行分析和提出宝贵意见。

吴元魁教授(影像科)

有文献报道T2-FLAIR错配征象是IDH突变分子亚型特异性的影像学标志。像此类患者的影响特点,大部分病理为WHO2级,当然也有3级的。肿瘤很难达到全切,患者放疗后MRI增强出现了强化病灶,考虑为手术和放疗影响,不考虑肿瘤进展。谢谢!

韩慧霞教授(病理科)

原单位影像学已经初步判断该患者的部分病理分子学特征,即有IDH突变。对于脑干弥漫性病变,应和其它部位胶质瘤一样,进行规范的分子检测。该病例原单位做了全面的免疫组化及分子检测,从病理形态及分子特征来看,诊断明确,为间变型星形胶质细胞瘤,IDH突变型。当免疫组化检测IDH阴性时,应进行进一步的分子检测,因免疫组化仅检测IDH1-R132H,该病例分子检测提示有IDH1-R132C的突变。这个病例进行了原代培养和药物筛选,属于季楠主任所说的MTB。病变的位置不好,手术未能全切,后续治疗是关键。

李子煌教授(放疗科)

从患者分子检测结果来看,是愈后较好的一类患者。靶区的勾画和剂量的给定,要考虑患者的耐受性,与儿童的DIPG放疗不同,儿童的剂量稍少,靶区小;而对于成人的放射剂量,为获得一个良好预后,可以适当增加放射剂量。这例的放疗靶区和剂量是经过全盘考虑的,并且是分了靶区的调强放疗方案。

李美香教授(肿瘤科)

此患者为成人脑干胶质瘤,IDH突变型,BRAF V600E野生型。分子病理是比较好,但是生长部位不好,我同意长周期辅助化疗的方案。药敏试验是体外试验,体内试验是否有阳性结果需进一步验证。

黄广龙教授(神经外科)

这个病例虽然分子分型好,但是病变比较凶险,肿瘤累及了延髓。从放疗的靶区可见,延髓都给予了放疗。乙状窦后入路对此病例是合适的,但是对于延髓肿瘤的切除可能有限制,最近我本人对这类病例也在考虑是否后正中入路可以更好的处理延髓病变,也可以打开枕骨大孔,寰椎减压。另外从后正中可能整个肿瘤显露会更好,有利于肿瘤的切除程度。但是延髓是极其重要功能区,切除是有风险的。

李志勇教授(神经外科)

这是一个IDH突变的间变星形细胞瘤。患者MGMT启动子甲基化阳性,但比例偏低,一方面患者后期可选长周期的替莫唑胺化疗,另一方面也可使用剂量密集方案。患者TMB不高,但有文献报道低TMB也可能会有获益,因此此病例也可以尝试使用免疫治疗。针对IDH突变的靶向药物,国内没有上市,但也有可能获益,如果能从香港购买这类药物,可以考虑使用。

张扬教授(神经外科)

根据患者的病理提示此患者预后较好,根据首都医科大学附属北京天坛医院的一组数据,印象中5年生存率的比例还是比较好的。脑干胶质瘤出现MGMT甲基化的比例很低,这部分患者多数都伴有IDH突变。同意之前教授所提到的长周期的替莫唑胺化疗,或剂量密集方案。免疫治疗和筛药方案可作为备选方案。关于原代细胞药物筛选,请问IC50的含义?

李宗阳教授(神经外科重点实验室)

IC50值是通过计算出来的半数抑制率的摩尔浓度。排除了分子量等的差异,单纯看剂量差异性。

张扬教授(神经外科)

这个是原代细胞还是类器官或者其他呢?

李宗阳教授(神经外科重点实验室)

有的类器官培养看条件,有的可以,有的不顺利。这例病例是原代细胞。

张扬教授(神经外科)

药物与药物之间比,IC50可能不一定能衡量,平均的血药浓度很关键。如果血药浓度能达到,那效果可能也很好。建议根据基因检测结果结合目前推荐的FDA推荐药物进行筛选,这样能确定那种基因突变是肿瘤的主要驱动基因。类器官更符合原有的肿瘤基因遗传特征。建议药筛实验加入TMZ作为对比。

李宗阳教授(神经外科重点实验室)

张教授的意见非常好,原代细胞是逆向淘汰,以后我们会把这个血药分布的参数考虑进去,并且对广泛筛药的模式进行调整,对基因测序的药物进行首先筛选。

季楠教授(神经外科)

深圳具有离香港近的优势,有些美国FDA批准的药在国内买不到,可以在香港买,深圳可以做胶质瘤转化研究的前沿。张扬教授和李宗阳教授的探讨非常好,就是这种MTB模式。建议对这个患者进行生物信息学筛药。所谓生物信息学筛药,根据基因测序结果,肿瘤治疗需阻断多种信号通路。比如BRAF突变,用维罗非尼可能只能维持数个月,无效之后可以家用MEK的阻断药物,将整条通路阻断。肿瘤的信号通路就像围棋,我们也要调整思路,从单纯靶点到肿瘤生物学性质整体理解。第二点,药物组合在类器官、微肿瘤进行验证,组合用药,如果也有效,基本是临床研究前的最高证据。此病人可以在STUPP方案后可以根据生信和筛药结果用药,也可将原代细胞邮寄至北京进行药筛,基于TMZ的联合用药。

陈凡帆教授(神经外科)

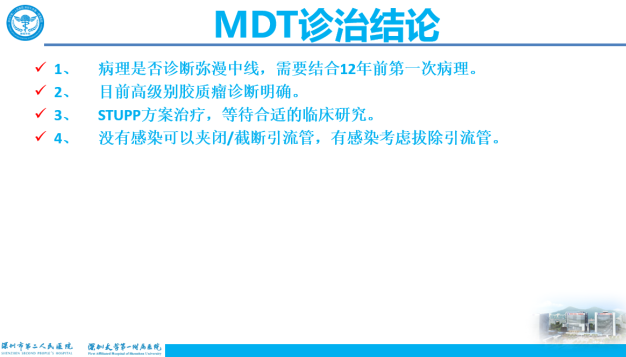

好的,感谢两位教授的指导。就各位专家讨论的问题我做个总结:首先让患者补做分子病理以进一步确诊是否为少突;其次推荐患者行同步放化疗,后续按5/28行辅助化疗。

总结

刘玉飞博士(神经外科)

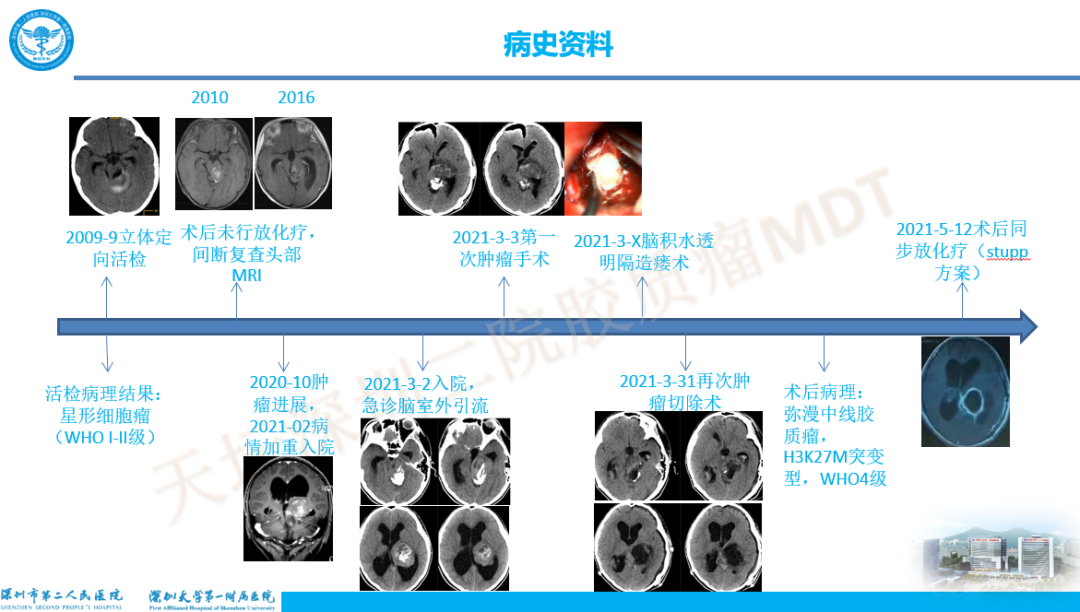

第三例患者是14岁女性,患者在2009年9月在外院接受了立体定向活检术,术后病理结果示:星形细胞瘤,(WHO 1-2级),术后未行放化疗或接受其他药物治疗。术后定期复查MRI并随访。2020年10检查发现肿瘤进展,2021-3因脑积水症状加重入院,急诊脑室外引流术。之后接受开颅肿瘤活检+OMAYA囊植入术。每日抽液80-100ml,脑积水不能解除,行OMAYA囊外接引流,每日引流200-300ml。后再次行肿瘤切除+脑室腹部引流管旷置术。。术后病理示:弥漫中线胶质瘤,H3K27M突变型,WHO4级。患者脑脊液蛋白很高,引流欠通常,再次手术放置ommoya囊+脑室腹腔分流管腹腔端外引流,患者于2021年5月接受了同步放化疗(STUPP方案)。请林帆教授分析一下患者术前、术后的影像学特点。

林帆教授(影像科)

活检后CT可见高密度影,可能有出血。活检后1年后MRI复查示中脑-左大脑脚处病变。6年后病变密度不均匀,病变压迫中脑导水管导致了脑积水。2020年10月MRI示肿瘤进一步增大,强化呈斑片状不均匀强化。术前MRI增强示肿瘤进一步强化。下面请刘静博士分析一下患者的病理结果。

刘静博士(病理科)

首次活检病理是胶质瘤1-2级。从今年的手术病理图片看,患者的细胞密度很高,明显血管内皮增生及坏死,达到高级别胶质瘤形态。免疫组化IDH1(-),ATRX(-),H3K27M(+),分子H3F3A突变。切片上大部分为肿瘤区域,小灶区域可见到肿瘤向相对正常脑组织浸润性生长,可诊断为弥漫中线胶质瘤,WHO4 级。我们知道H3.3的突变在青少年高级别胶质瘤中被认为是启动基因,那极有可能第一次活检就是一个H3.3突变的弥漫中线,那弥漫中线的生存期可以长达十几年之久吗?2021年发表在Acta neuropathological上的文献有报道弥漫中线伴FGFR1突变预后会好很多,我们这例刚好有FGFR1的突变,还是比较符合的,另外NF1突变对预后没有太大相关性。

李子煌教授(放疗科)

从患者目前病理结果来看,预后不太好。此患者为青少年,基于这些情况,如何设置靶区,剂量有很多考虑。患者病灶从脑干至丘脑,难度在于设置CTV,过大的靶区可能对OS没有太大意义,可导致放疗的水肿和副反应,没有过大的增大PTV和CTV。给予54Gy,同时给甘露醇。建议患者使用抗血管治疗,家属因为经济原因没有接受。在第7,8次放疗时出现了脑水肿加重。加大脱水量后,结合脑室长程引流管的旷置,保持脑脊液的引流通畅,得以艰难完成放疗疗程。虽然MGMT启动子甲基化阴性,考虑患者的经济情况,目前一般体质等,后期行TMZ化疗可能是暂时能保持的治疗选择。

陈凡帆教授(神经外科)

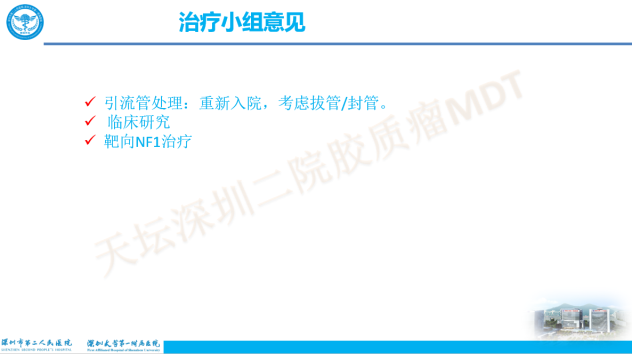

对此病例稍作补充。这例患者是很有意思也是比较少见的病例。患者病程达12年,最后病理考虑弥漫中线胶质瘤,很罕见。患者12年前的影像主要表现为中脑左侧侧后放病变,有没有可能是脑干的tectal glioma,这种胶质瘤的生长十分惰性。患者家庭经济情况不太好,在10余年间患者能保持良好的生活状态,家属也一直在我院复诊,肿瘤增大后曾多次建议手术和后续治疗,家属接受度不高。反复沟通后,第一次开颅切除手术立足于肿瘤部分切除,明确病理,打通导水管,同时植入OMAYA囊。但脑脊液循环并未从第一次手术获益,并且肿瘤占位效应得不到解除。因此跟家属沟通后进行了第二次手术。第二次手术切除满意,并且提前预计到患者可能脑脊液性状可能很难短时间改善,因此预见性植入长程旷置脑室外引流管。患者得以耐受整个放疗阶段。放疗的剂量设计,靶区勾画,患者管理也比较成功,感谢李子煌教授团队的精心处理。患者目前因引流袋有菌斑,但无发热,脑脊液指标基本正常,但需要进一步处理外引流管道,再次收住我院。目前神志清楚,搀扶能站立。治疗小组的意见主要两方面,引流管的处理,近期引流不多,每日30ml,夹管一周患者无脑积水加重的临床表现和影像表现,考虑拔管;肿瘤治疗上考虑合适的临床研究;靶向NF1治疗等。

吴元魁教授(影像科)

病例很有意思,生存期长。从刚起病的时候看,像中脑被盖部的肿瘤,逐渐进展。2021年3月和2021年10月,肿瘤生长明显加速。

韩慧霞教授(病理科)

这个病例特别好,有助于对这类疾病的理解。患者最初诊断时两岁多,当时诊断是低级别。这次手术病理分子特征除了IDH野生,H3K27M突变外,还有FGFR突变和NF-1突变。患者3月和4月的病理形态很有特点,3月份手术病理图片显示有分支状薄片血管,小的钙化灶,血管增生和透明小体,这些改变可见于低级别胶质瘤,如毛星等;4月份手术病理可见大量钙化。肿瘤细胞密度大,有坏死,提示高级别。诊断可能要结合10年前的病理。H3K27M实际上不仅仅见于弥漫中线,很多低级别肿瘤,如毛星,室管膜瘤等都可以出现,如发生于脊髓的毛星,经常可以出检测到H3K27M突变。有可能第一次病理是毛星伴有H3K27M突变。FGFR和NF-1基因变异均位于MAPK调节通路,目前认为属于儿童低级别胶质/胶质神经元混合性肿瘤的分子特征,新的更新可能会把儿童低级别胶质瘤/胶质神经元混合性肿瘤单列,如果出现这样的基因改变可能是恶性度低,生存期长的类型。当然有共识的是,即使是毛星,如果有H3K27M突变,相对容易复发。诊断上,目前看,高级别明确,是否诊断弥漫中线,第一次病理可能需要进一步分析。第二次肿瘤切除满意,病变有钙化,倾向于预后会乐观一些。这个病例很好,有学习意义。

陈志坚教授(放疗科)

这个病例放疗做的很好,没有太多补充。

黄广龙教授(神经外科)

病程长,肿瘤巨大,脑中线钙化的肿瘤合并脑积水,对外科医师来说处理比较困难。手术过程切除过程处理辛苦。病变累及导水管,导致术后脑积水。为了后续最快治疗,放置脑室外引流管,放疗时间长,抵抗力低,所以会有感染等等并发症可能。经侧脑室三角部入路可能处理幕下病变可能会困难一点,如果经枕角入路可能对处理脑干背侧病变和打通脑积水会更好一些。目前尽快还是要拔除外引流管。肿瘤分泌蛋白常导致分流管堵管。下一步需要处理分流管及脑积水。

李美香教授(肿瘤科)

这个病例比较复杂,病理专家分析的很好,虽然目前是弥漫中线,但肿瘤生物学行为相对惰性。接下来的治疗想听听其他专家意见。

李志勇教授(神经外科)

首先是明确病理,再有是每日引流量较少,可考虑拔管。实在不行考虑外引流。按照高级别胶质瘤治疗方案进行治疗。但有文献报道合并感染可能对患者的OS有益处。替莫唑胺加上适当靶向药物。NF1靶向药依维莫司副作用较大。

张扬教授(神经外科)

有几个疑问,一是能否诊断DPG,肿瘤似乎边界相对清楚,病程特别长。二是是否有卒中可能,三是Ki-67 10%,考虑惰性肿瘤。治疗没有太多经验,建议完善标准方案后随访。可考虑将第一次病理重新做基因检测。是一个非常好的病例,可以写一个病例报道。

季楠教授(神经外科)

诊断上,韩慧霞教授分析的很正确。针对分流管,可以考虑永久夹闭,防止以后脑积水,可以皮下截断,保留。手术及放疗成功,减瘤效果很好。患者经济情况不好,筛药可能不适合。建议STUPP方案,后期加入临床试验。时间如果长的话,可能可以等到ONC201国内研究的开展。等临床研究可能有获益。

总结

陈凡帆教授(神经外科)

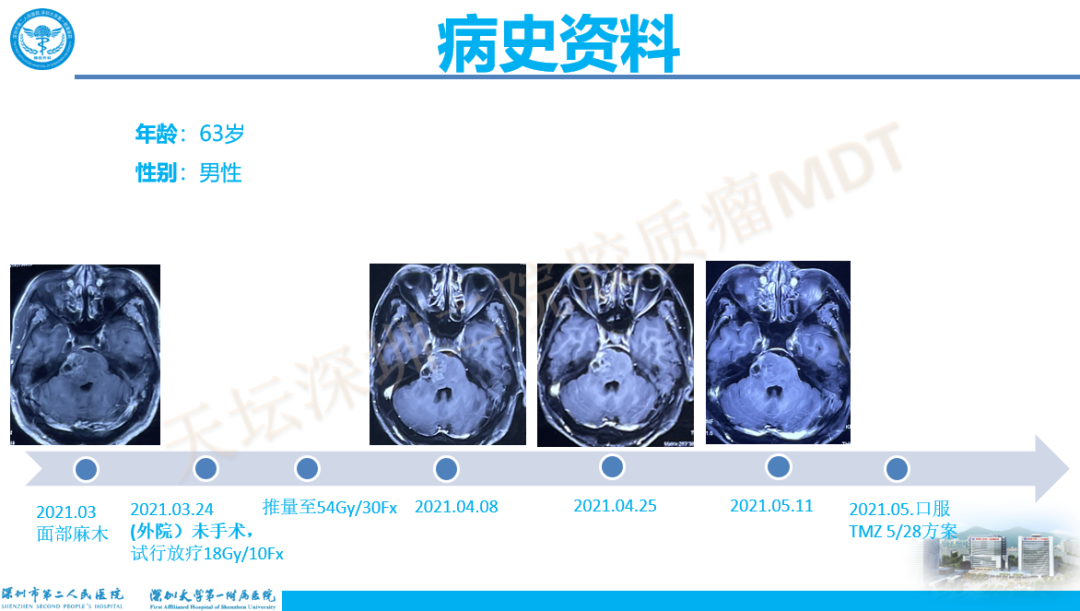

感谢各位主任的宝贵意见。下面最后一例也是脑干病变,是通过社会募集的患者。患者为63岁男性,患者在2021年3月出现面部麻木,MRI增强示左侧桥脑不均匀强化病变。患者未行手术治疗,在外院试行放疗18Gy/10Fx,后推量至54Gy/30Fx,之后定期复查MRI,2021年5月复查MRI是病变较前缩小。目前患者在口服TMZ,5/28方案。患者求诊的诉求主要是是否需手术治疗。

林帆教授(影像科)

病变位于右侧桥脑,增强可见蜂窝状强化,诊断偏向胶质瘤可能性大。

吴元魁教授(影像科)

诊断为胶质瘤可能性大。放疗后病变开始变大,之后就缩小,考虑放射后改变。

陈凡帆教授(神经外科)

谢谢各位专家的分析。我们对患者病变性质和手术指征的意见跟各位专家一样,手术是需要的。目前而言患者处于疾病部分缓解-稳定状态,生活质量和KPS也很好,本次讨论的意见我们会转告患者,指导治疗,当然也充分尊重患者和患者家属的意见。

总结

会议总结致辞

李维平教授(神经外科)

今天的MDT/MTB很精彩,所以严重超时,各位专家辛苦了。四个病例,从儿童到老年,四个脑干肿瘤。这次多学科诊疗的创新在于一方面是分子肿瘤团队的初探,另一方面本次通过社会征集病例,也进一步帮助到了有需要的患者,希望能坚持开展。今晚讨论的4个病例各有特点。每个病例都有了指导性意见,像陈凡帆主任说的,我们会把这些诊疗意见转告患者,并且知道患者后续治疗在深圳建议开放的疑难胶质瘤诊疗平台,造福于脑胶质瘤患者。再次感谢今晚参与的各位专家、教授,感谢对深圳二院脑胶质瘤工作的支持,对深圳脑胶质瘤患者的帮助!

季楠教授(神经外科)

今天讨论的很晚,但是很有意义。希望在李院长,黄主任支持下在深圳真正建立一个开放的胶质瘤MTB平台,能真正帮助到胶质瘤患者,谢谢!

疑难脑胶质瘤多学科诊疗联络人:陈凡帆教授(门诊时间周二上午)