基本信息

女,70岁。

发病时间:2015-7-12。

主诉:反复发作性右侧肢体无力和口齿不清9天。

既往高血压,个人史和家族史无特殊。

外院颈部CTA:双侧颈内动脉轻度狭窄。

入院后影像资料

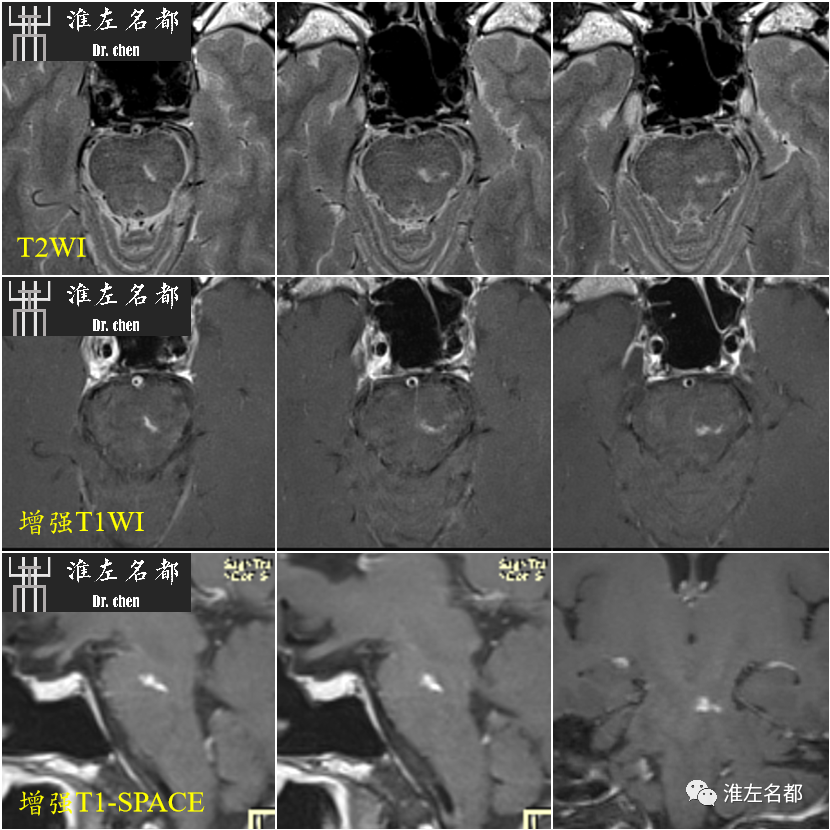

△T2WI和增强T1WI(高分辨薄层扫描):左侧脑桥内部新近的不规则性小梗死灶,T2高信号,并强化;增强T1-SPACE(矢状位和冠状位重建):左侧脑桥内部梗死灶强化明显。

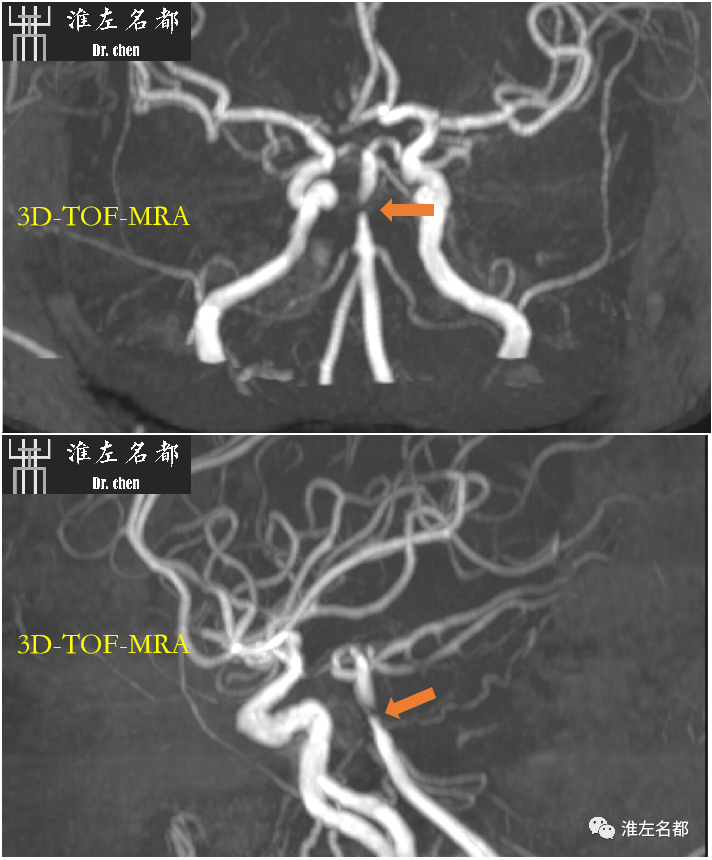

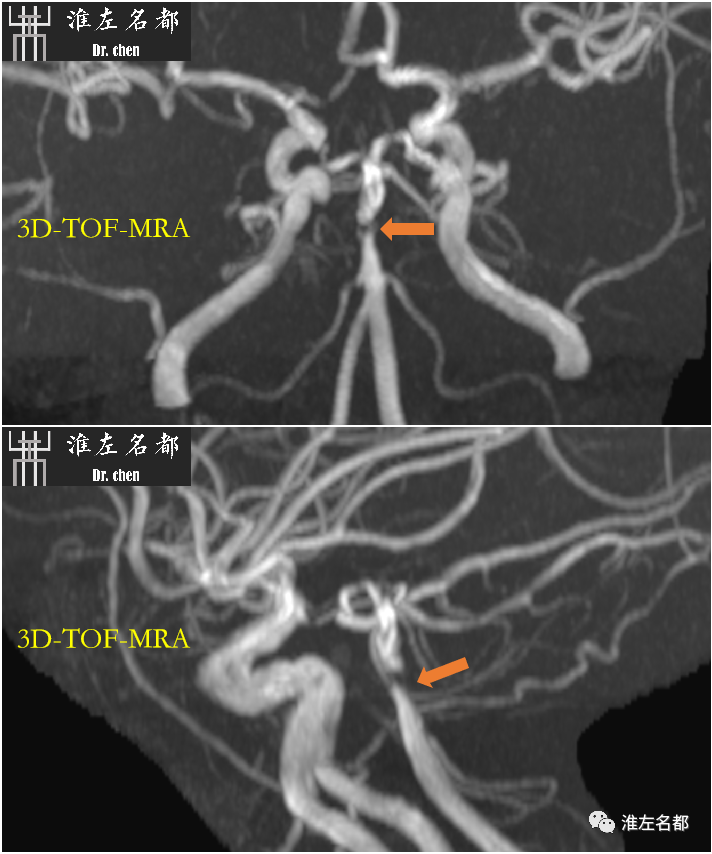

△颅脑3D-TOF-MRA:基底动脉中段局部血流信号中断(橙箭,提示局部管腔重度狭窄)。

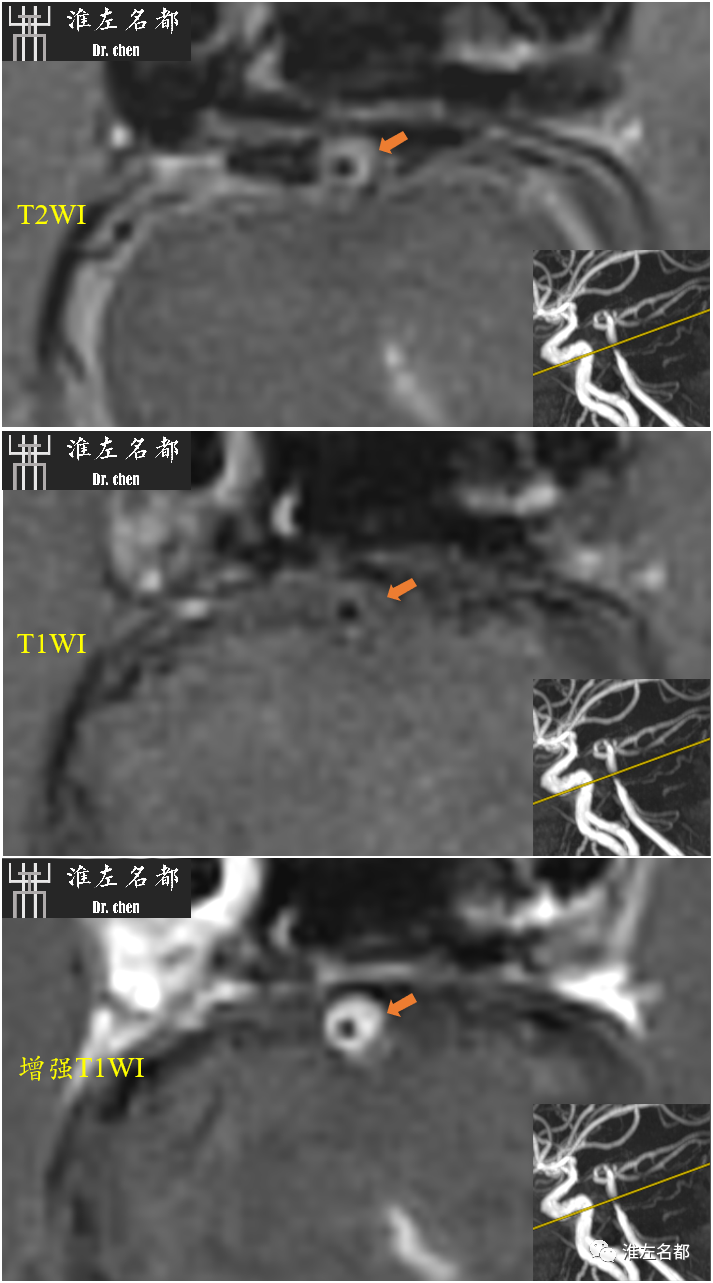

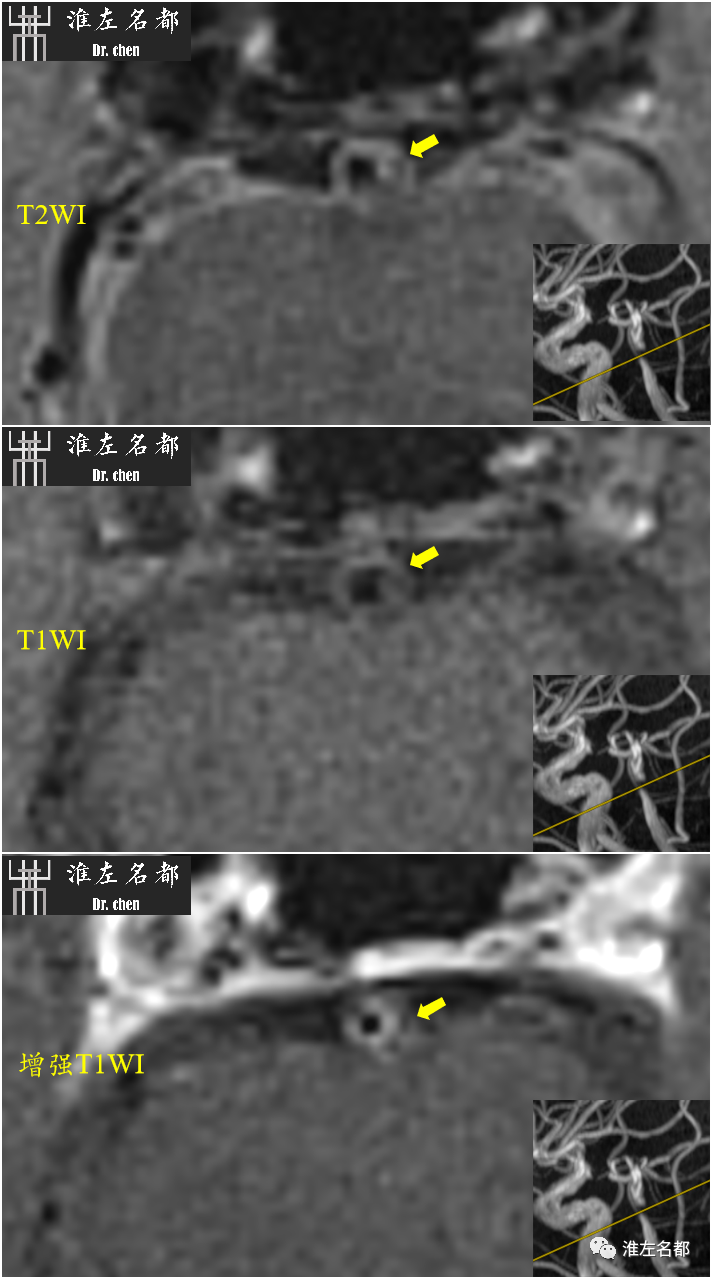

△基底动脉狭窄部管壁MRI(T2WI和T1WI平扫+增强,二维断面扫描):基底动脉狭窄部管腔狭小,管壁偏心性增厚(橙箭),T2信号混杂,符合粥样硬化斑块表现,但邻近管腔的高信号纤维帽较厚,而其下方的坏死核范围小,呈等低T2信号;增厚管壁呈等T1信号,并见显著强化。

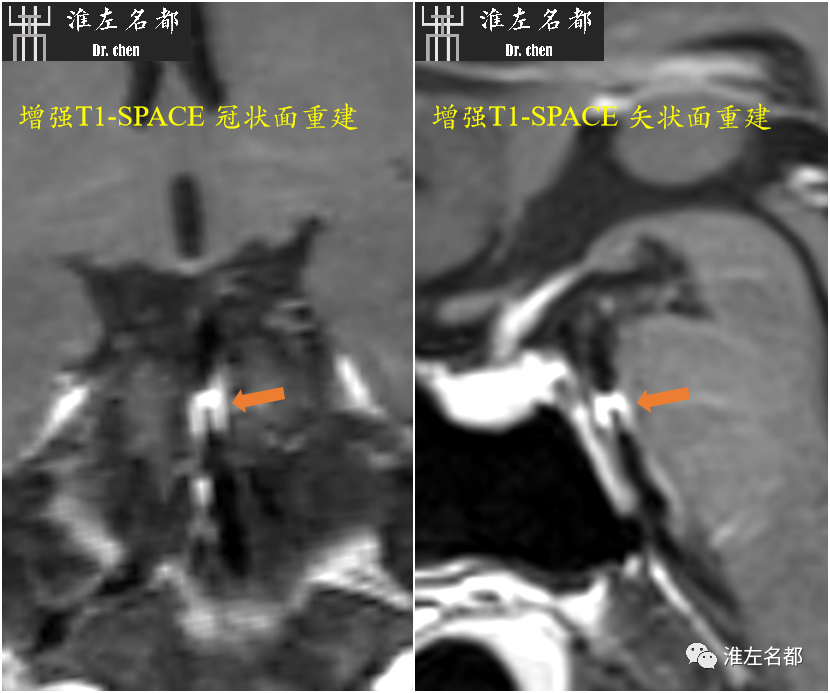

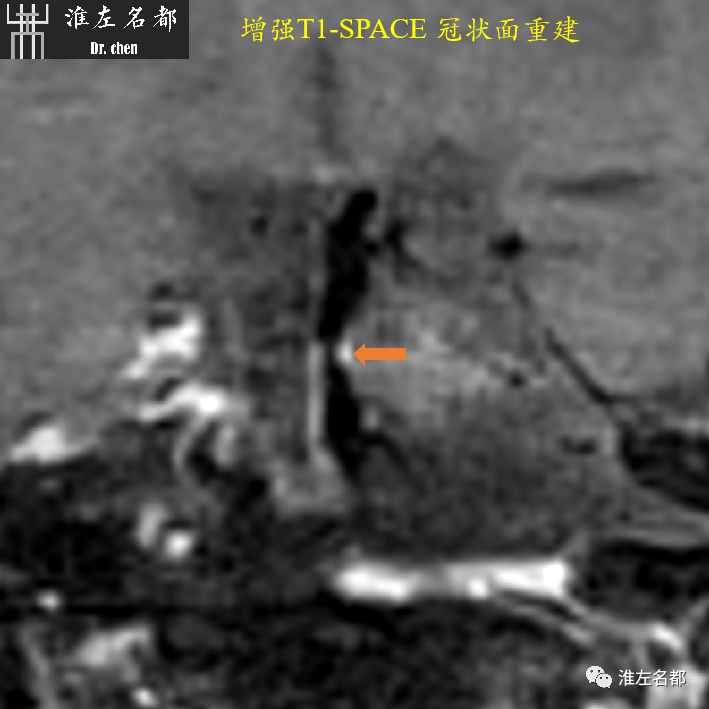

△三维高分辨增强T1-SPACE(基底动脉冠状位和矢状面重建):基底动脉局部管壁增厚,并显著强化,管腔显示不清(橙箭)。

随访影像资料

2015-11-15

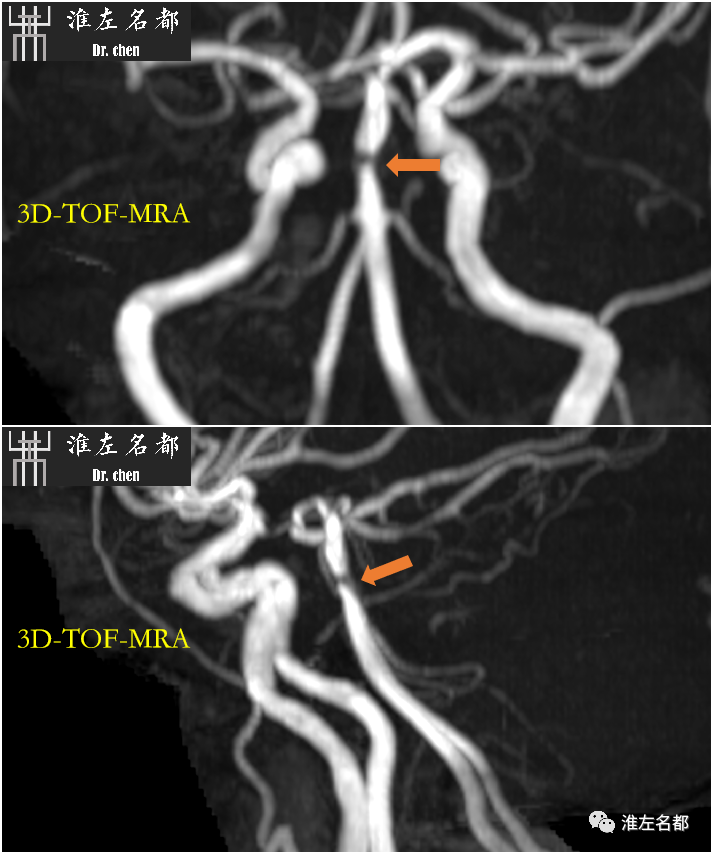

△颅脑3D-TOF-MRA:基底动脉中段局部严重狭窄(橙箭)。

△基底动脉狭窄部管壁MRI(T2WI和T1WI平扫+增强,二维断面扫描):较之第一次管壁MRI结果,基底动脉缩窄管腔稍有改善,纤维帽高信号范围明显缩小,管壁强化范围亦是明显缩小,呈邻近管腔的环形强化(黄箭)。

2016-7-10

△颅脑3D-TOF-MRA:基底动脉中段局部严重狭窄(橙箭)。

△颅脑增强MRA:基底动脉中段局部轻度狭窄(橙箭)。

△基底动脉狭窄部管壁MRI(T2WI和T1WI平扫+增强,二维断面扫描):较之第二次管壁MRI结果,增厚管壁范围有所缩小,基底动脉缩窄管腔进一步改善(蓝箭)。

△三维高分辨增强T1-SPACE(基底动脉冠状面重建):与第一次增强T1-SPACE比较,基底动脉局部管壁增厚强化范围明显缩小(橙箭),并清晰可见局部缩窄的管腔(第一次增强T1-SPACE未能显示,原因:狭窄严重和成像分辨率限制)。

发病1年内无复发。

简评

2、临床研究表明,即使予以强化药物治疗和积极控制危险因素,发病第一年仍然有约10%的复发风险。引发出一个重要问题,即如何准确评价治疗效果?这关系到预后判断和调整治疗。

3、临床以是否脑卒中复发做为主要的疗效评判指标,而颅内狭窄影像上是否改善或加重作为次要指标。然而,这两个均是间接指标;实质上,强化药物治疗和危险因素控制的目标是稳定或逆转斑块,预防复发事件。

4、传统的影像学方法难以检测颅内斑块稳定性,而颅内管壁MRI技术在此方面具有很大潜力。本病例治疗一年时间内实施了三次管壁MRI检查,发现基底动脉斑块趋于稳定(强化程度降低,强化范围减少),且斑块逐渐部分逆转缩小,狭窄部管腔面积逐渐增大。然而,受成像原理的限制,三次3D-TOF-MRA上,基底动脉狭窄部位均表现为信号丢失,故无法判断管腔改善情况。

5、有趣的是,第三次检查时,颅脑增强MRA显示基底动脉轻度狭窄,其结果和管壁MRI基本相符,似乎表明优于3D-TOF-MRA。但要注意的是,增强MRA因是快速成像序列,分辨率偏低,图像信噪比差,其实一般不适用于检测管径相对细小的颅内动脉疾病。在针对一些相对粗大的颅内动脉时,可能有价值。

6、另外,本病例表明,增强T1可用于检测亚急性梗死病灶。其实在DWI/ADC技术出现之前,增强CT或MRI已被用于判断新近梗死灶。发病两周后,大部分急性梗死DWI显示为等信号,但增强扫描可见强化,此强化最长可持续约3个月。

7、此患者管壁MRI评估和治疗后随访的意义在于,直观明了地显示了基底动脉不稳定斑块趋于稳定,并部分逆转,表明治疗方案有效,复发风险低。这极大增强了患者和医生的信心。