结合亲身经历,

谈神经介入医生的培养

谈起自己独立完成的第一台神经介入手术,路华教授记忆犹新,仍然能清晰地回忆起当时紧张的心情和整个手术过程。“那是一个大脑中动脉的长条型动脉瘤,在手术之前我整整花了四天时间和老师讨论手术方案,设想一切可能发生的情况,手术过程和重要细节反复预演,并在做好一切预案后开始手术。即使做了如此充足的准备,手术之前自己还是心里打鼓的。十分幸运的是,那台手术十分顺利,术中,特别是当微导管头端进入到动脉瘤瘤腔的一刹那,自己的信心一下子就建立起来了,成功地迈出了第一步,感觉以后可以独立完成手术了。“他回忆到。直到现在,从路华教授欣喜的表情和对当时细节细致描述的神情中,我们能对他当时的心情感同身受,以及处女之作带给路华教授的信心。这成功的第一步是具有里程碑意义的一步,标志着一位神经外科医生可以独立地完成一台神经介入手术。

最让路华教授印象深刻的手术是他做的第一台支架手术。那是一台支架辅助弹簧圈栓塞后交通动脉瘤手术,由于当时手术材料受限,可供选择的产品较少,用的还是当时比较老的一款支架,支架非常硬,致栓率也高。虽然提前做好了充分的准备,但术中还是出现了严重的急性血栓事件,最后及时溶栓成功,也没有形成大面积的脑梗死。路华教授用了“崩溃”一词来形容当时的心情,在如此紧急的情况下,没有任何人的指导,独自面对从未遇到过的突发状况,内心充满了无助、崩溃与沮丧。路华教授每每谈起,心有余悸,恍如昨日。当时的他还是一名初出茅庐的年轻神经介入医生,从开始学习造影到独立开展第一台手术,花费了整整三年的时间。可想而之,也许一名神经介入医生要经历数次像路华教授这样的“欣喜“与”崩溃”历程,才能成长为一名可以应对各种突发状况的神经介入专家。

路华教授还提到,神经介入医生的培养,不单单是要掌握熟练的手术技术,还需要一步一步地建立自信。而在当今的医疗大环境下,医患关系及客观环境对于年轻医生的容错率极低,这增加了年轻医生培养的难度。很多医生也陷入了“越担心越不敢做,越不敢做越担心”的恶性循环。人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。目前,脑血管病的发病率、致残率及致死率如此之高,需要大量的成熟神经介入医生,如何快速地培养出一批批优秀的神经介入医生,成了神经介入领域一项艰巨的任务。

初识UKnow®️,与AI结缘,

或许能为神经介入医生培养提供新方向

一次偶然的机会,路华教授与强联智创®️结缘,接触到了强联智创®️的智能微导管塑形技术,当他第一次看到这项技术的时候,有一种眼前一亮的感觉。路华教授说到,其实在颅内动脉瘤栓塞过程中,面临的最大问题就是微导管头端是否能顺利到位,可以说90%年轻医生的心理和技术障碍也在于此。在精准医疗的理念下,强联智创®️利用人工智能通过大数据精准塑形,使得微导管头端一次到位成功率大大提高。相比之下,人的主观性则比较强,对于同一个动脉瘤,不同的医生有不同的方案,对于前后治疗同样位置的动脉瘤,同一个医生也没有完全一致的方案。医生手术时会受到各种因素的干扰,导致产生不同的塑形结果。人工智能能够客观提供一个最佳的、一致的且标准化的精准方案,保证最佳的手术效果。

目前年轻的神经介入医生学习微导管塑形的办法其实很原始的,主要是通过理论学习和空间想象,以及师傅“手把手”带徒弟的方式进行。为了帮助学生更好地理解和学习,路华教授让他的学生收集废弃的微导管,在清洗、消毒之后进行微导管塑形练习。导管室外,学生对照着DSA的3D图像进行微导管塑形,再和导管室内手术台上老师的塑形方法和效果进行对比,不断修正和提高自己的塑形技巧。可想而知,通过这样的方法练习微导管塑形,学习曲线是很长的。动脉瘤的形态各异,大小不同,位置多变,这需要医生花费很长的时间去理解和掌握。

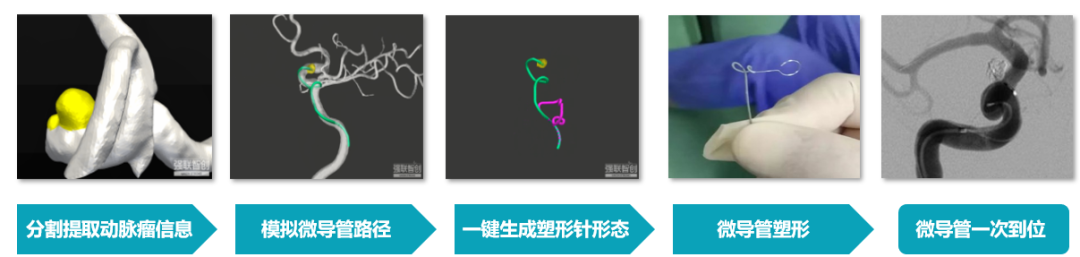

强联智创®️的UKnow®️微导管塑形技术,轻松地帮助医生解决了这样一个难题。医生只需要提供DSA影像,UKnow®️就可以在短短几秒钟内给出微导管塑形的方案,并给出精确的长度、角度数值,医生只需根据UKnow®️给出的微导管塑形方案进行塑形即可。而通过这种人工智能的方式进行微导管塑形的一次到位率高达90%以上,远高于普通医生凭借自己经验塑形的成功率。

图1. UKnow®微导管塑形技术路径说明

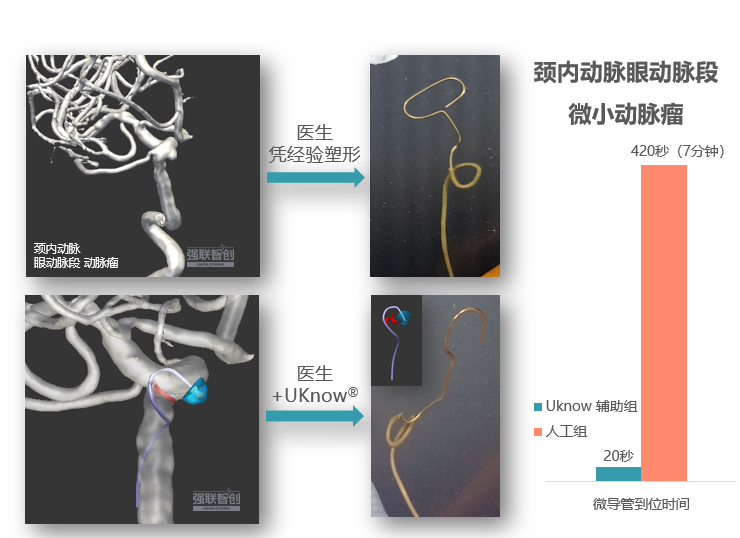

图2. UKnow®体外实验典型案例

资料来源:N Wei. Microcatheter Shaping for Intracranial Aneurysm Coiling Using Artificial Intelligence-Assisted Technique[J]. Neurosurgery, 2019, 66(Supplement_1)

这项技术仿佛为路华教授打开一扇门,让他看到了神经介入医生培养的新方向。通过人工智能技术,以后的年轻医生,不需要如此长的学习周期,就可以达到和高年资医生一样的水平,手术的安全性也大大地提升。

人工智能技术不是替代医生,

而是让医生去干更有意义的事情

对于“人工智能技术是否会替代医生,让医生的手术技能退步”这个问题,路华教授果断地回答道:“我认为这是一个非常好的事情!人工智能技术,可以让医生快速地掌握手术技能,同时更安全、高效、简单地解决患者的病情。”

路华教授针对这个问题,例举了一个形象的例子。在他求学的年代,老医生是非常重视查体的,主要是由于当时影像学诊断水平不够高,医生不能像今天一样通过CT、MRI或DSA等检查很直观地了解疾病。疾病诊断主要依靠查体,医生为了获取更多的诊断依据就需要通过一系列的查体来完成。但目前随着影像技术和各种医学技术的快速发展,查体逐渐成为了一项辅助的检查措施,而不是最主要的检查措施。

医者,悬壶济世医苍生,妙手回春解疾疼。医生存在的价值是救死扶伤,以患者为中心,一切能使患者受益的事情都值得我们去做。其实,到目前人类对于医学领域的探索才刚刚开始,还有很多未知的领域需要去探索,还有很多不能治疗的病痛需要去努力解决。将来,如果人工智能技术可以把医生从一些简单而繁重的临床工作中解脱出来,让医生集中精力去探索更深层次的领域,去造福更多疑难病症的患者。

智疗卒中,需要更多年轻医生的加入

路华教授指出:脑血管病具有发病率高、致残率高、死亡率高的特点,大多脑血管病患者遗留有不同程度的后遗症,严重者丧失劳动能力,给家庭和社会造成沉重负担。在我国,卒中已成为造成过早死亡和疾病负担的首位原因。目前脑血管病发病率逐年上升,面对如此巨大的患者量,相匹配的神经介入医生远远不够。就如江苏省人民医院神经外科,目前虽然能使急性破裂动脉瘤患者入院24小时内得到介入或开颅有效地治疗,但如果能进一步缩短手术响应时间,使患者在入院后最短时间内得到救治,则会大大地提高患者的预后,而提升响应速度的前提是要有足够数量且成熟的神经介入医生。

谈到对未来神经介入医生培养的展望,路华教授坚信:随着人工智能的发展,会有更多的医生加入到神经介入领域。基层医生可以借助AI快速掌握神经介入技术,患者不用舟车劳顿,冒险长途转诊,在家门口就可以得到有效地治疗,是非常理想的局面。将来的神经介入领域会有一个百花齐放、百家争鸣的局面,诊疗范围也会不断扩大,让不能治变得可以治,让治得了变得治得好。

当今,医疗技术日新月异,信息化高度发达,新的诊疗模式层出不穷。精准医学、整合医学、人工智能、医疗大数据等新理念、新技术,已不同形式融入医生的诊疗活动中,影响着医生的诊疗行为和诊疗效果。明者因时而变,知者随事而制,年轻的神经介入医生应与时俱进,拥抱未来,精益求精,造福患者。相信AI技术的加持,会让神经介入医生的培养更加高效和标准,也会让更多的患者受益。

专家简介

路华

江苏省人民医院