导读

椎-基底动脉汇合部狭窄的介入手术治疗具有一定的挑战性。手术治疗难度大,出现血管破裂、动脉夹层等并发症几率高。手术过程中扩张一侧椎动脉V4段时可能造成对侧椎动脉V4段闭塞。本例中应用双通路技术,治疗一侧椎动脉时,提前保护对侧椎动脉。在导丝保护对侧椎动脉的前提下,可以适当延长治疗侧球囊扩张时间,提升手术疗效和安全性。另外,双通路技术能够同时注射造影剂,更全面准确评估介入手术治疗前后的效果。

病例简介

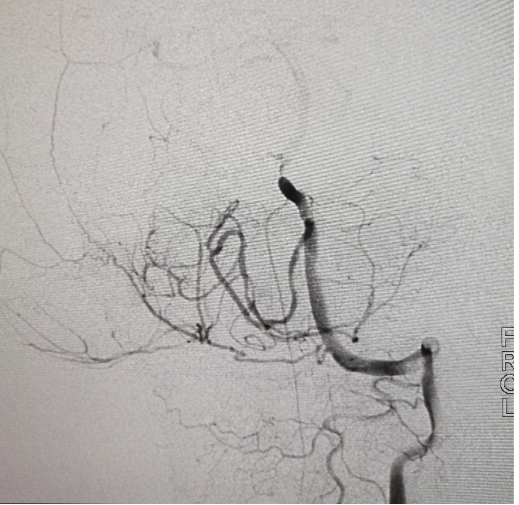

DSA示双侧椎动脉段末段,基底动脉起始部显著狭窄。

CTA (2020.2.2,天坛医院)

高分辨MR

CTA

1.椎基底动脉汇合部重度狭窄

2.脑梗死

3.高血压

阿司匹林肠溶片 100 mg qd(1月)

氯吡咯雷片 75 mg qd(1月)

阿托伐他汀钙片 20 mg qd (1月)

造影明确诊断及解剖关系,必要时血管成形

椎基底动脉狭窄,脑梗死,低灌注

动脉夹层、血管闭塞,穿支闭塞

斑块脱落导致栓塞事件

急性、亚急性支架内血栓形成

术后残留狭窄

高灌注,脑出血等

术中造影

DSA(天坛医院-2020.02.08)右侧颈总动脉

右侧椎-基底动脉

左侧椎动脉

左侧颈总动脉

沿 Guiding导管将 Synchro微导丝(0.014 in×300 cm)配合微导管送至左侧椎动脉V2段,在路径图引导下将微导管配合微导丝通过左侧椎动脉V4狭窄段,导丝头端送至左侧大脑后动脉P2段

沿微导丝送入球囊(2.0 mm×9.0 mm)至左侧V4狭窄处。

对位准确后球囊逐渐加压至6atm,持续20秒。

抽瘪球囊,造影示残余狭窄约75%,前向血流(TICI分级3级),撤出球囊导管,微导丝保留在原位置。

同样技术操作,行右侧椎动脉V4段球扩。

球扩后,造影示残余狭窄约70%,前向血流TICI 3级,撤出球囊导管,微导丝保留在原位置。

双侧椎动脉同时造影,左侧V4残余狭窄较重。

为进一步改善左侧V4段狭窄,同样操作沿微导丝送入球囊(2.25 mm×9.0 mm)至狭窄处,对位准确后球囊逐渐加压至7 atm,持续20秒。

抽瘪球囊,造影示残余狭窄约40%,前向血流好(TICI分级3级)。

球囊(2.25 mm×9.0 mm)

动脉粥样硬化是导致椎动脉狭窄的主要原因,其中椎动脉狭窄最易累及的部位为颅内椎动脉。临床实践表明,传统药物治疗的椎动脉狭窄患者仍具有较高的脑卒中发生率。伴随介入技术和材料的发展,血管内支架置入术操作具有简单、微创、复发率低等明显优势,使椎动脉支架置入术在椎动脉颅内段的治疗中应用广泛。后循环也称为椎基底动脉系统,椎基底动脉缺血导致脑缺血或脑梗死,临床症状包括眩晕、肢体/头面部麻木、肢体无力、呕吐、行走不稳、视力障碍等。椎基底两侧动脉血流量对大、小脑后部供血有重要意义,当患者椎动脉一侧V3-V4段重度狭窄或闭塞时极易引发缺血性脑卒中。因此,临床尽早干预,有效降低缺血脑卒中发生风险。该患者为双侧V4重度狭窄,且近期发生脑梗死,属于极高危人群,符合介入治疗指征,手术重点及风险主要在于扩张一侧V4时可能使对侧V4闭塞,所以我们使用双通路技术,治疗一侧时,提前保护对侧,在导丝保护对侧椎动脉的前提下,我们可以适当延长治疗侧球扩时间,使手术有效性和安全性同时增加,另外,在观察狭窄及治疗后改善效果时,双通路技术同时注射造影剂,可更准确的评估血流及狭窄情况。考虑到置入支架后可能有穿支事件,且需长期双抗,以及支架内血栓,支架内再狭窄等可能发生,该例患者球扩后血流改善明显,所以未置入支架。