脑医咨询第七期【患者直播课】特邀复旦大学附属华山医院神经外科主任医师胡杰教授,为大家带来 “顽固性慢性疼痛的外科治疗”。点击观看录播>>

慢性疼痛是一个非常常见的疾病,在我国有千万计的患者被慢性疼痛困扰,在众多的患者中他们对于慢性疼痛的治疗可能了解的并不多,很多人觉得疼痛只能吃药,如果吃药不能控制就只能忍着。

其实慢性疼痛的治疗除了吃药,在神经外科(功能神经外科亚专科)也有很多的治疗手段可以帮助患者解除疼痛。

No.1

什么是疼痛?

疼痛其实不只是生理的感觉,它与人的情感、认知等方面都是密切相关的。

No.2

疼痛的分类

“

按疼痛持续时间

1、急性疼痛:疼痛持续时间<3个月;

2、慢性疼痛:疼痛持续时间>3个月。

“

根据疼痛的发生部位

1、伤害感受性疼痛:包括躯体痛、内脏痛,肌肉、组织或器官受损后,伤害感受器受到刺激引起疼痛(割伤、骨折、烧伤及大部分术后),主要是表现为酸痛、压痛和胀痛;

2、神经病理性疼痛:是由于神经受到损害后出现的疼痛,疼痛特点是刺痛、电击样痛、烧灼样痛或撕裂样痛,疼痛较尖锐、剧烈;

3、混合性的疼痛:外科手术主要针对慢性疼痛,尤其是神经病理性疼痛(如脑卒中后疼痛、臂丛等脊神经或脊髓损伤后疼痛、残肢痛等),也有一些混合性的疼痛以及非神经病理性疼痛也可以通过手术来治疗。

No.3

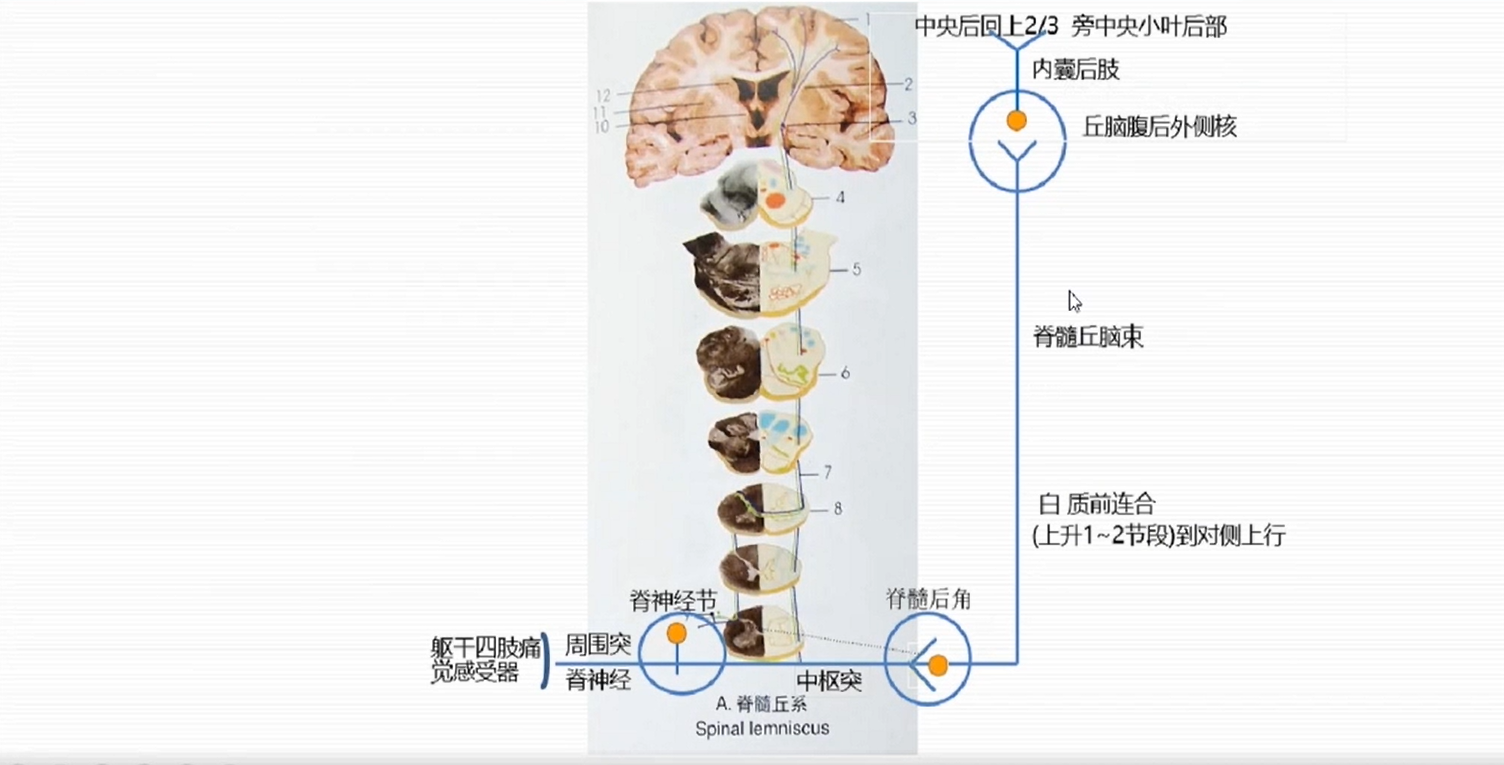

痛觉的传导通路

疼痛外科治疗的机制是中断或干扰疼痛信号在痛觉传导通路内的传递。

No.4

外科治疗疼痛的方法

病因治疗

三叉神经显微血管减压术、椎间盘摘除术、相关肿瘤切除术等。

任何一种疼痛都有它的原因,应先查找病因,针对病因进行治疗。

例如椎间盘突出引起的疼痛,可以考虑椎间盘摘除;肿瘤压迫引起的疼痛,可以肿瘤的切除;三叉神经痛很多是由于血管压迫三叉神经引起的疼痛,可以选择微血管的减压手术。

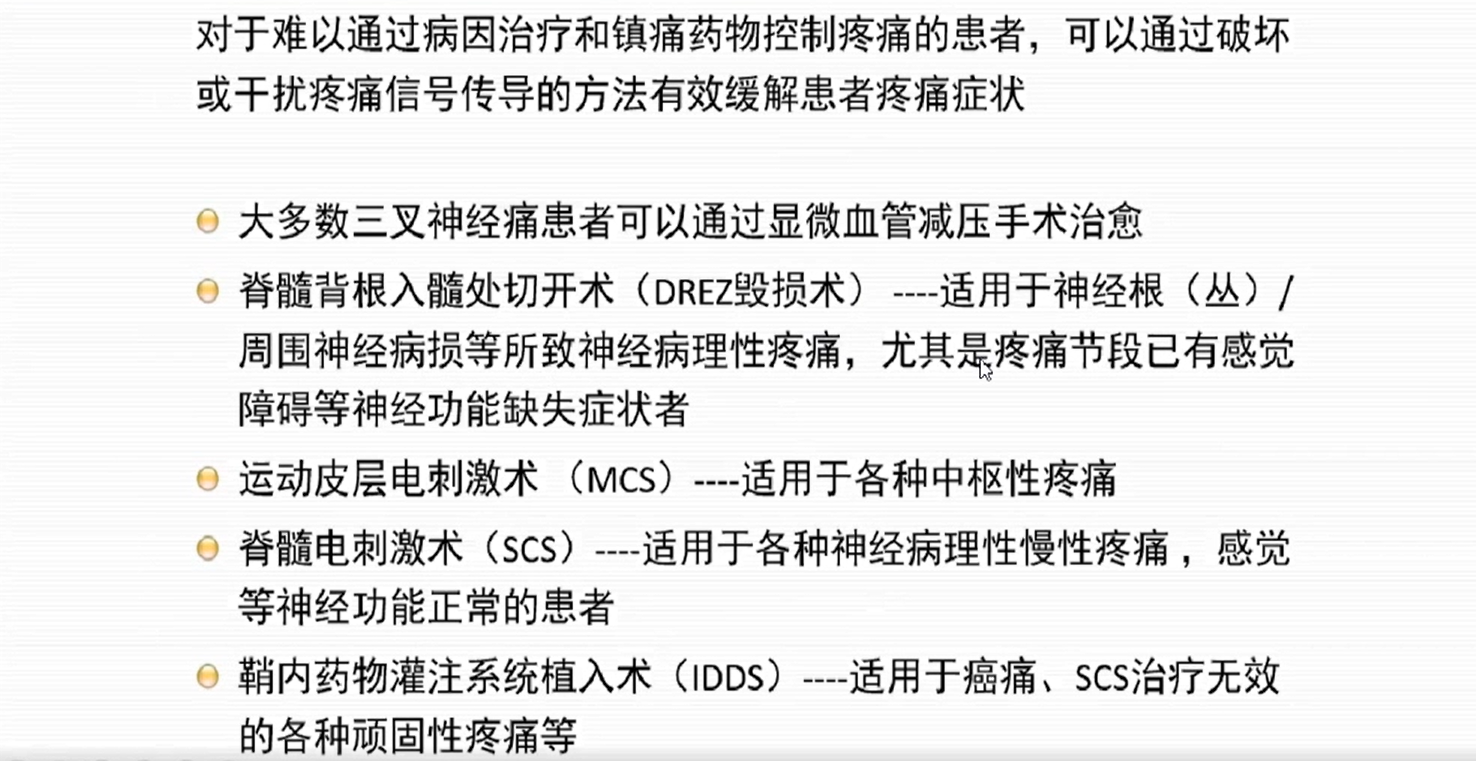

破坏痛觉传导通路的治疗

三叉神经半月结毁损术、脊髓背根入髓区(DREZ)毁损术、神经根切断术、扣带回切开术、丘脑内侧切开术等。

患者经过各种检查仍未能明确病因,可以选择破坏痛觉传导通路治疗,是临床常用的方法之一。

神经调控治疗

脊髓电刺激(SCS)、运动皮层电刺激(MCS)、脑深部电刺激(DBS)、周围神经电刺激(PNS)等。

不适合进行破坏痛觉传导通路治疗的患者,可以选择神经调控治疗,它主要是干扰阻断疼痛的信号的传导,以达到治疗疼痛的目的。

鞘内药物灌注系统植入术

对于一些各种方法难以治疗的顽固性疼痛,往往可以通过鞘内药物灌注系统植入术来取得好的疗效。

本次课程主要讲解临床上外科治疗疼痛应用较多治疗方法:三叉神经痛显微减压术、脊髓背跟入髓区(DREZ)切开术、运动皮层电刺激术(MCS)、脊髓电刺激术(SCS)、鞘内药物灌注系统植入术。

01

三叉神经痛显微血管减压术

三叉神经痛的诊断

① 典型三叉神经痛:发作性、骤发骤停的放射性点击样剧痛,呈针刺、刀割、撕裂或烧灼样,历时数秒至数分钟,大多数不超过2分钟。半数以上患者有“扳机点”,疼痛的部位仅限于三叉神经分布的区域。神经系统检查一般无异常体征。

② 不典型三叉神经痛:在持续性疼痛基础上,有阵发性加重,也可表现为阵发性麻木,无“扳机点”,可以进行手术,但效果较典型三叉神经痛效果差。

扳机点:亦称“触发点”常位于上下唇、 鼻翼、齿龈、口角、舌、眉等处,即为三叉神经痛患者口角,鼻翼,颊部或舌部敏感区,轻触或刺激扳机点可激发疼痛发作。

三叉神经痛的分类

原发性三叉神经痛:病因尚不完全清楚。比较公认的理论是由于三叉神经根入脑干处存在髓鞘缺失,受到血管长期压迫后神经纤维形成假“突触”,传入和传出冲动之间形成“短路”所致。

继发性三叉神经痛:通常由于侵犯三叉神经根的颅内某些器质性病变所致,如位于桥小脑角和中颅窝的某些肿瘤、血管畸形、动脉瘤、囊肿等,以及三叉神经炎症、多发性硬化、脑干脑炎以及卵圆孔狭窄等骨质发育异常都会继发三叉神经痛。

三叉神经痛的治疗方法

1

药物治疗

首选卡马西平,约70%的患者服药后疼痛能够缓解,但不能根治,常随着疗效不断下降而不得不增加服药剂量,部分患者(约30%)出现头晕、嗜睡、白细胞下降、肝功能损害及过敏性皮疹等副作用。

其他药物有苯妥英钠、七叶莲、巴氯芬等。

2

三叉神经痛毁损性手术

包括经皮穿刺射频热凝术、球囊压迫疗法、伽马刀治疗、神经阻滞或封闭疗法等。

优点:创伤小、尤其适用于高龄、身体状况差、不能耐受或不愿接受微血管减压手术的患者。

缺点:术后遗留不同程度的面部麻木等症状,有一定的复发率。

3

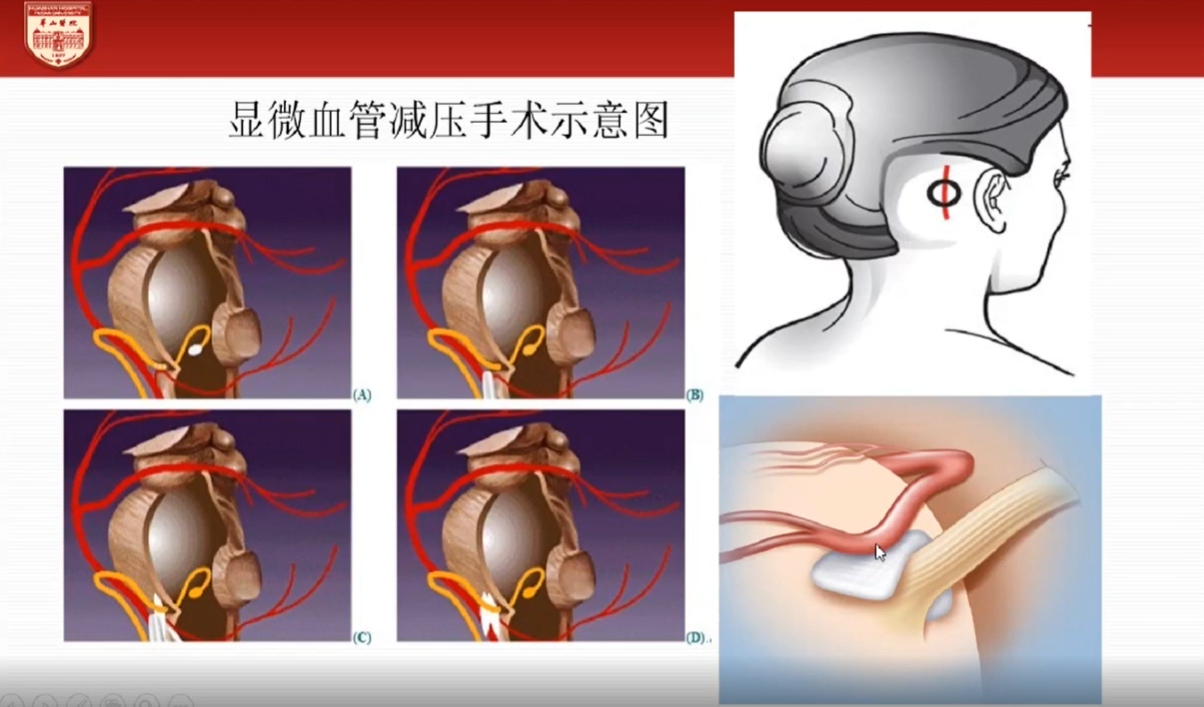

显微血管减压术

优点:是目前治疗原发性三叉神经痛远期疗效最好的方法,是一种针对病因的治疗。根治的可能性较高,约80%-90%的患者通过微创开颅显微血管减压术,获得长期的缓解。

现代显微外科手术后出现面部麻木、听力下降、面瘫、脑脊液漏、感染、出血等并发症的比例较低(<5%),死亡率也很低或接近于零(<0.5%)。

缺点:不适用于高龄体弱、有严重器质性疾病、凝血功能障碍等情况的患者。

手术方法:在耳后开一个一元硬币大小的切口,来进行显微血管的减压手术,图中黄色的是神经,红色的是血管,血管压迫神经,那么就需要把它分开来,分开来以后把人工的减压材料放在神经和血管之间,就可以达到减压的目的,患者术后一般第1天可以起床活动,术后3-5天可以出院。

脊髓背根入髓区(DREZ)毁损术

02

它的作用原理是永久性毁损伤害性传入通路的二级神经元、痛觉传递相关纤维,从而破坏痛觉传导通路而达到治愈疼痛的目标。

副作用

主要副作用:毁损区域相对应的节段性感觉减退或缺失,但由于大多数患者术前该区域已经存在不同程度的感觉障碍,因此这一副作用对于术后患者影像较小。

其他可能发生的副作用:包括手术侧深部感觉障碍、肌力减退、括约肌障碍、感染、出血、脑脊液漏等临床发生率较低,通常<5%,并且大多数患者可以逐渐恢复。

适应症

臂丛神经撕脱伤后疼痛

脊髓或马尾神经损伤后疼痛

幻肢痛、残肢痛

肿瘤侵犯神经丛或神经根以及周围神经所致的神经源性疼痛

疼痛合并痉挛状态等

以下为胡杰教授团队进行DREZ手术的病例

# 病例一

病情:患者男性, 64岁,因“右上肢臂丛神经损伤后疼痛10年,加重1年”入院,伤后曾进行臂丛神经移植手术。多种药物难以控制。

治疗:患者入院后行脊髓背根入髓区毁损术,术后25个月随访,患者疼痛评分始终保持在0分,手术侧的上肢浅表感觉消失,但肢体肌力和深感觉没有明显受损,生活质量明显提高。

# 病例二

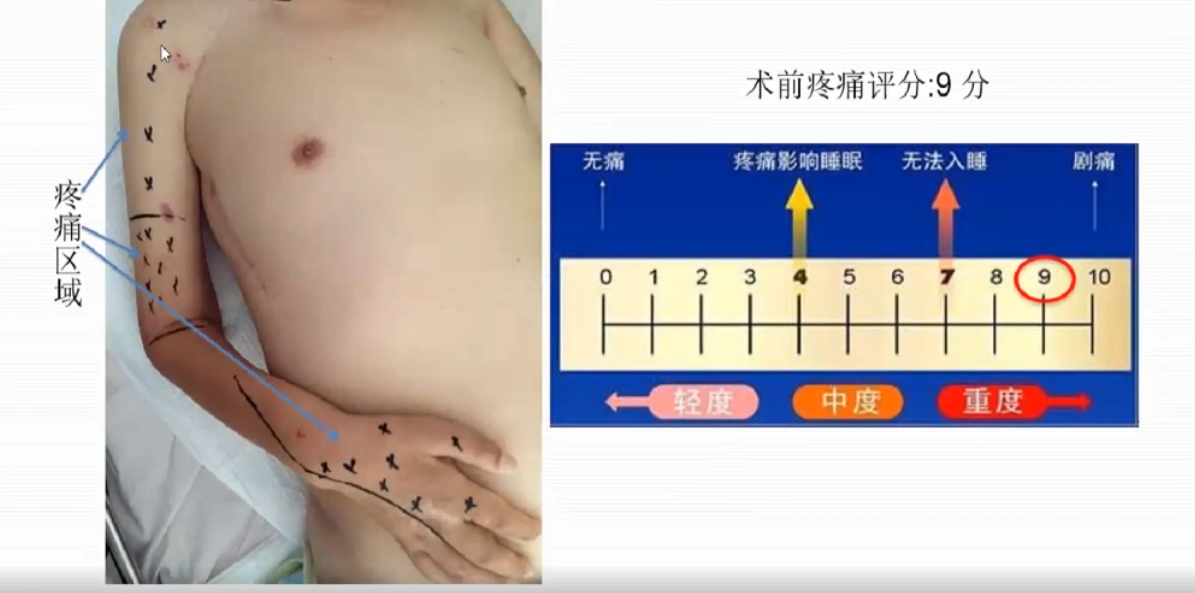

病情:患者男性,35岁,因“顽固性幻肢痛1年”入院。患者约2年前因机器拉伤左上肢,不得已行截肢手术,1年前开始出现幻肢痛,为刀割样、过电样等,严重影响生活质量及睡眠,依赖阿片类药物地佐辛止痛,每6小时左右直射1次。术前疼痛评分9分。

治疗:患者行脊髓背根入髓区毁损术后,当日幻肢痛消失,疼痛评分为0分,无肢体肌力减退、无大小便障碍,术侧下肢略有踏空感,但对日常行走没有明显影响。患者停止服用所有止痛药物。

随访患者下肢行走踏空感基本消失,目前经常锻炼跑步5公里/天。

03

运动皮层电刺激(MCS)

适应症

1

中枢性疼痛

丘脑、内囊后肢、延髓背外侧、中央后回皮层或皮层下等部位发生梗塞或出血是引起中枢性疼痛的常见原因。

2

其他疼痛

幻肢痛、疱疹病毒感染后疼痛等。

进行MCS治疗,需要排除以下情况:

① 运动皮层损伤;

② 疼痛侧肢体肌力<3级;

③ 明显脑萎缩患者需进一步评估;

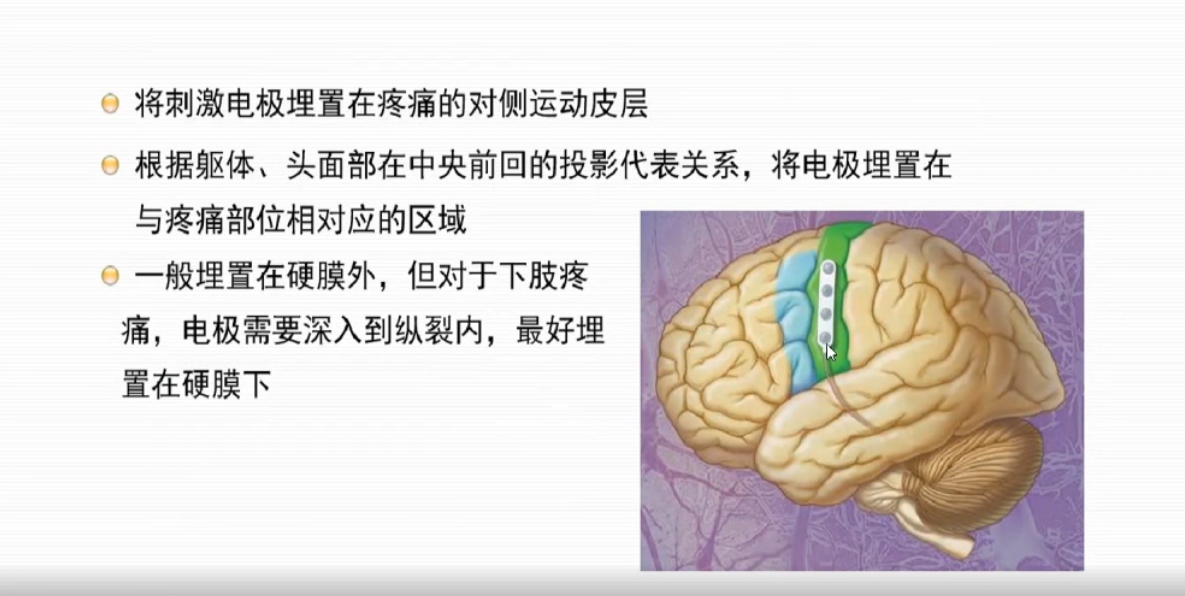

MCS手术方法

MCS的疗效

Nguyen等报道MCS治疗中枢痛可以使大约40%-60%以上患者的疼痛得到缓解。

Sindou等作者报道127例MCS手术脑卒中后疼痛和三叉神经源疼痛患者中,术后1年以上疼痛缓解超过50%,约2/3。

并发症:癫痫、感染、硬膜外/下血肿、刺激装置相关问题等,但总体发生率低,通常不会对患者造成严重影响。

优点:具有可逆性、可调节、创伤小及并发症少等优点。

下面为胡杰教授团队应用MCS手术为患者治疗的病例

病情:患者男性,67岁,脑梗病史5年余,左侧躯体疼痛4年余。

5年前因房颤引发脑梗,当时肢体运动感觉功能症状不明显,约1年后出现左侧躯体疼痛,以肩背部、肋部以及臀部为主,同时伴有较明显的紧缩不适感。

经多种阵痛药物治疗后,效果不佳。3年前曾在其他医院做过双侧扣带回毁损术,无效。

治疗:入院后检查,表现为痛侧肢体浅感觉轻度减退,行MCS术后临时刺激,患者疼痛基本缓解,但紧缩不适感变化不大,术后能够行走的时间较术前明显延长,患者对效果较满意,要求进行二期植入。

二期术后患者总体感觉疼痛明显减轻,但紧缩不适感仍然存在。

脊髓电刺激术(SCS)

04

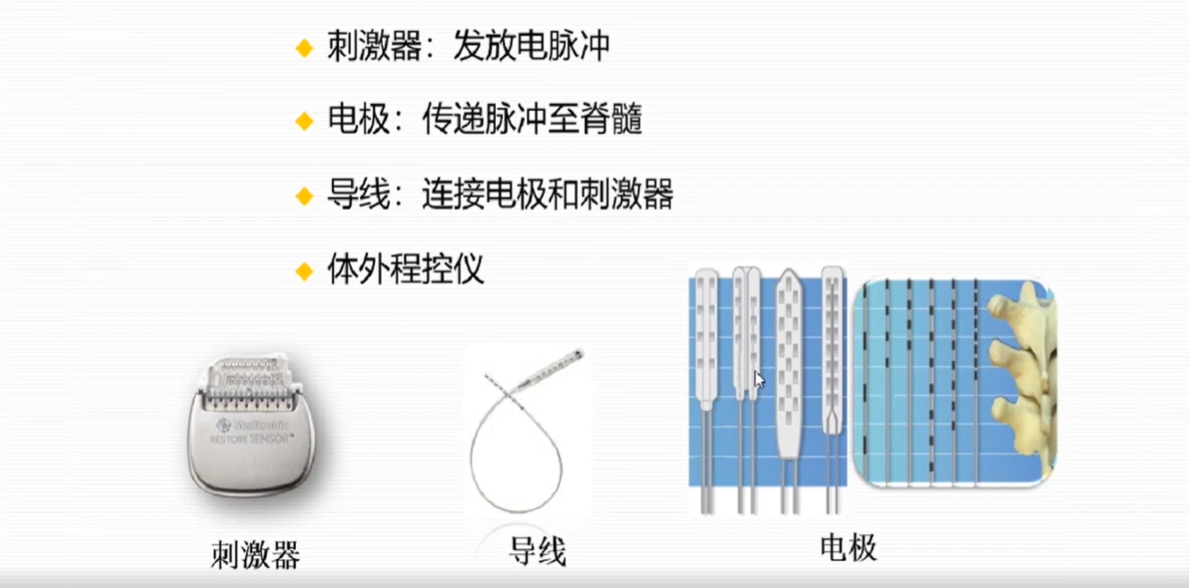

脊髓电刺激术在疼痛外科是一种非常常用的治疗方法,它的原理是通过植入设备发送弱的电脉冲,刺激脊髓背侧的特定节段,在脊髓水平将外周感觉神经传入的痛觉以一种可以忍受的酥麻感替代,从而阻断痛觉上传到大脑中枢,达到缓解疼痛的效果。

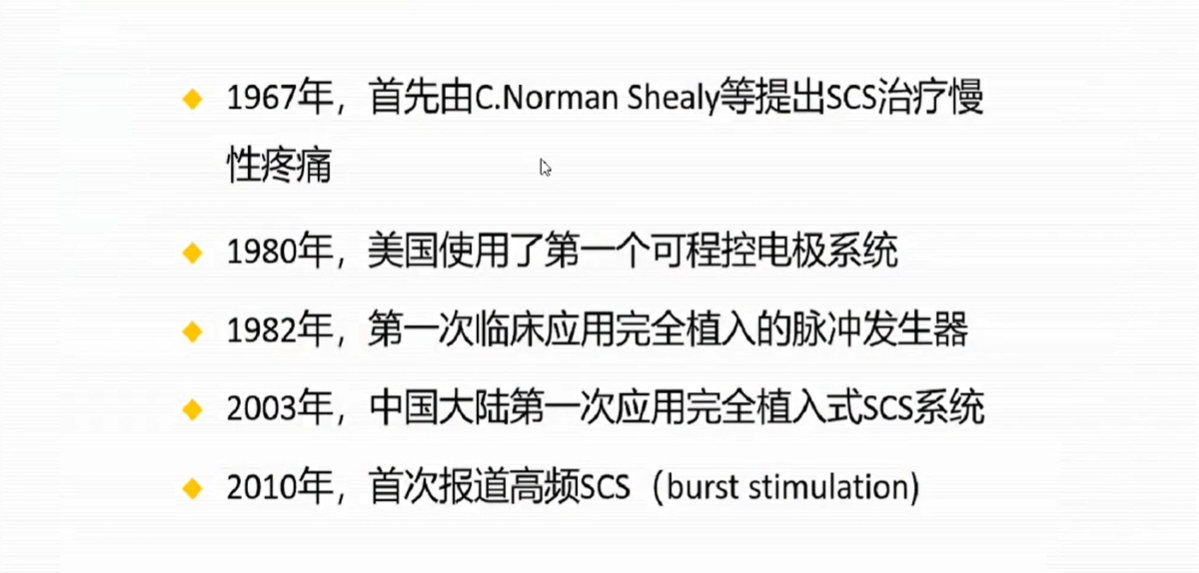

SCS治疗疼痛的历史

SCS治疗系统的组成

优点

可以分阶段来进行,先做一个测试(临时植入测试阶段体验治疗),先植入电极,不植入刺激器,这样成本较低,经过5-7天的测试,一般不超过10天。如果效果好,则进入第二期的手术,永久的植入刺激器。

具有可逆、微创,可在体外进行系统参数调整,在预设范围内患者可进行自我管理。

SCS合适患者的筛选标准

慢性疼痛(6个月以上持续存在或反复发作的并常伴有自主神经功能紊乱的疼痛)

疼痛严重影响到患者的日常工作与生活

在各类保守治疗(药物、针灸、理疗等)均无法缓解疼痛

潜在的难以纠正的外科问题

患者能够积极配合

疼痛区域仍有感觉保留的患者

精神心理评估正常

具备使用SCS装置的能力(具备使用电视遥控器能力的患者均可)

体验治疗成功(例如疼痛缓解超过50%)

适应症

✦ 复杂区域疼痛综合征

✦ 背部手术失败综合征(首先应排除致病病变可通过其他手术病变或非手术治疗)

✦ 慢性痛性周围神经丛病变(须排除可治疗的病因,诊断评估包括血液检查、电生理检查和神经检查等)

✦ 多发性硬化导致的下肢痛

✦ 带状疱疹后神经痛

✦ 开胸手术后疼痛

✦ 幻肢痛

✦ 肋间神经痛

✦ 周围动脉闭塞性缺血性疾病(FDA未批准,欧洲已获准)

a. 血栓闭塞性脉管炎

b. 糖尿病肢体动脉闭塞症

c. 动脉粥样硬化闭塞症

d. 雷诺综合征

e. ……

以下为胡杰教授团队应用SCS治疗的患者病例

# 病例一

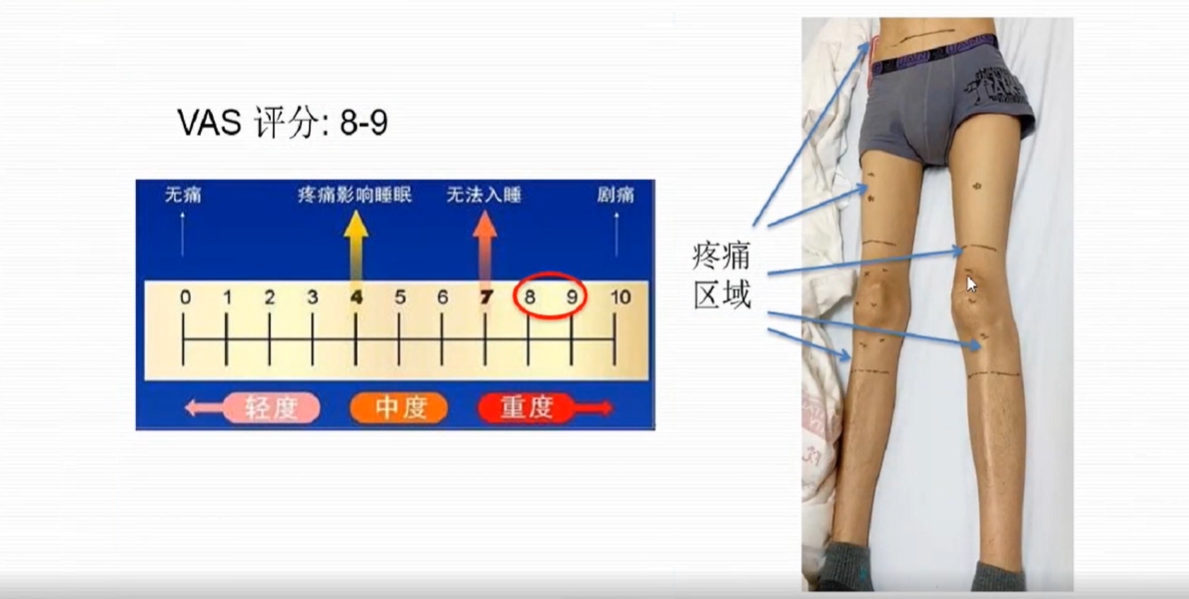

病情:患者男性,31岁,车祸后外伤致截肢5年,左下肢残肢严重疼痛4年,服用盐酸羟考酮和对乙酰氨基酚、曲马多、加巴喷丁等多种药物控制效果不好。

治疗:先给予一期的电极测试,显示覆盖的范围不是特别理想,二期植入的时经过范围调整,患者手术成功,疼痛明显降低,由术前疼痛评分的8-9分,降至2-3分。

# 病例二

病情:患者男性,32岁,左下肢严重疼痛1年。1年多前从3米高处摔下,脊髓损伤伴随双下肢活动障碍,大小便失禁,肾功能衰竭,横纹肌溶解症,右侧顶部蛛网膜囊肿,脾脏破裂,左侧肾脏梗塞。行脊柱内固定术后,双下肢截瘫。术前每天3次口服阿片类药物,难以控制疼痛。

持续性疼痛部位:左侧两侧膝盖上大腿1/2处,烧灼痛。

爆发性疼痛部位:左右两侧大腿以及左右两侧后腰,刺痛,一天十余次,每次持续10秒左右。

治疗:患者术中测试疼痛部位全覆盖,回病房低频刺激2天后,对疼痛压制无效,改用高频电刺激,患者左右后腰、大腿爆发痛获得改善,左右膝盖及大腿的持续性疼痛也得到改善。

05

鞘内药物灌注系统植入术

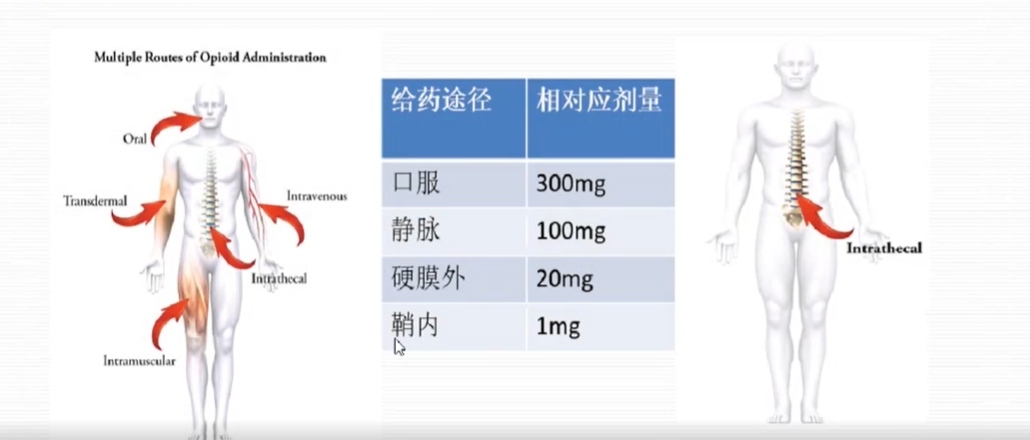

鞘内药物灌注系统植入术也是疼痛外科非常重要的治疗手段,是通过蛛网膜下腔的持续的匀速给药,将止痛药物灌注到鞘内,药物灌注泵连接着一根细而有弹性的导管,两者都植入皮下。

由于药物直接输送到痛觉感受器,使药物直接进入脑脊液,直接作用于痛觉感受器,非常微小的药物剂量即可产生有效的镇痛效果。

优点

① 可以显著减少用药剂量,减少不良反应,提高耐受性;

② 可以实现微量精准的持续稳定给药。

治疗过程

术前评估(疼痛症状和心理评估)

药物测试(预估疗效,预估是否植入)

手术植入(微创安全)

术后随访(每半年回医院一次,更换泵内药物)

适应症

✦ 出现晚期癌症疼痛症状的患者,最少预期寿命>3个月

✦ 因镇痛药物毒性或镇痛效果不满意,而无法耐受传统疼痛治疗的患者

✦ 脊髓电刺激等其他疗法失败的顽固性疼痛患者

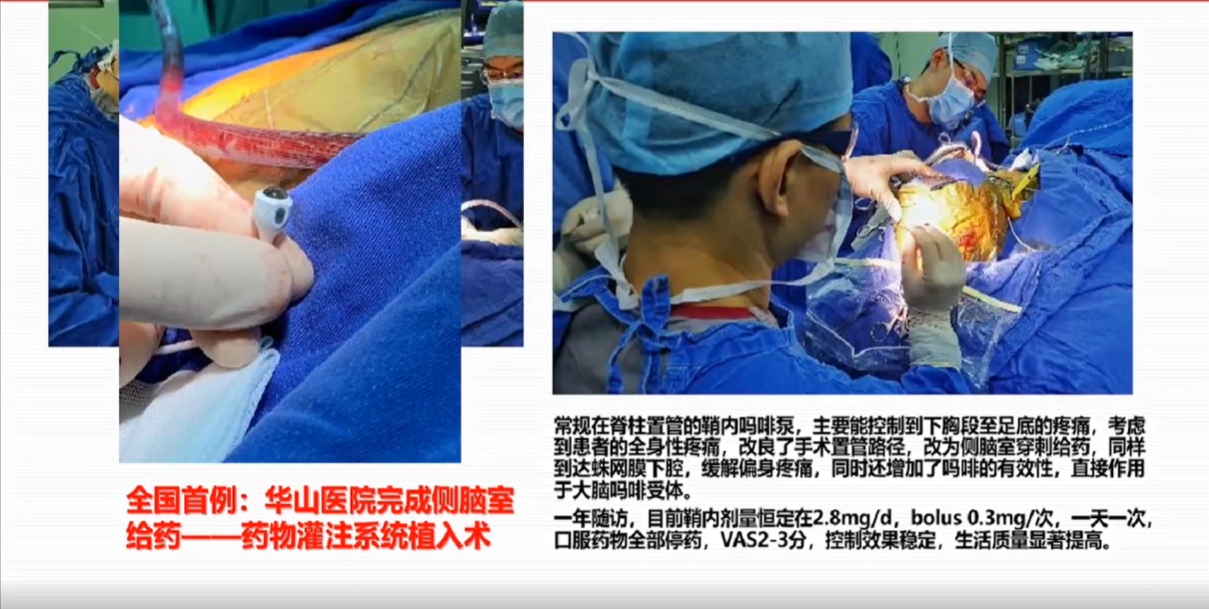

以下为胡杰教授团队应用鞘内药物灌注系统植入术为患者治疗的病例

病情:患者男性,57岁,5年半前突发丘脑右侧脑梗,左侧肢体偏身后遗症疼痛由面部至足底,后逐渐减轻。

2年半前因车祸导致髌骨骨折,脚趾骨折,3次骨科手术后偏身疼痛复发,脚趾疼痛尤为突出。

服药各类镇痛药均无效,日服加巴喷丁由3片增加至9片,仍旧控制欠佳;使用TMS治疗无效;使用10mg吗啡针剂注射于下肢止痛无效;SCS测试反馈不理想。

治疗:考虑到患者经加巴喷丁、TMS、SCS的神经治疗无效,决定改为鞘内药物泵植入术:

1)先行吗啡口服测试,口服奥施康定40mg/d,相当于口服吗啡80mg/d,能缓解30%左右。

2)行腰穿吗啡鞘内针剂测试,单次注入0.3mg吗啡,患者疼痛缓解12小时,相对平静无需再使用其他手段镇痛,遂决定植入鞘内吗啡泵。

扩展阅读

痛苦终结者:大脑给药,治疗顽痛的新方法——华山医院神经外科完成全国首例侧脑室给药-药物灌注系统植入术

No.5

总结

对于疼痛的治疗方法有很多,针对不同的患者选用正确的治疗方法,才能取得好的疗效。

专家介绍

胡杰 教授

复旦大学附属华山医院神经外科主任医师、教授、硕士生导师、功能神经外科亚专科负责人

中华医学会神经外科分会功能神经外科学组委员

上海抗癫痫协会副会长

中国抗癫痫协会理事

中国医师协会神经调控专委会委员

世界华人医师协会功能神经外科专家委员会委员

中国抗癫痫协会神经调控专委会委员

世界颅神经疾病医师联盟委员会委员等

从事临床工作近30年,累计手术量1万多例,擅长难治性癫痫、帕金森病、肌张力障碍、面肌痉挛、三叉神经痛及多种顽固性疼痛等疾病的外科手术治疗

胡杰教授已加入脑医咨询【找医生】1元义诊行列,快去向他咨询提问吧!

长按并识别二维码,关注脑医咨询公众号

进入我的线上咨询室!

科普文章投稿请发送至邮箱help@medtion.com

邮件主题“科普投稿+文章标题”

请在邮件最后附上您的联系方式

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。