韩国首尔庆熙大学医学院研究生院骨外科的Ki Young Lee等进行回顾性研究,评估ASD椎体长节段融合至骶骨后,CT扫描出现未融合和LS骨不连成假关节的风险因素。结果发表于2020年4月《Journal of Neurosurgery:Spine》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Lee KY, et al. J Neurosurg Spine. 2020 Apr 17:1-9. doi: 10.3171/2020.2.SPINE191181.[ Epub ahead of print]】

成人脊柱畸形(adult spinal deformity,ASD)手术治疗的重要问题仍然是腰骶(lumbosacral,LS)关节融合以及腰椎骨与骶骨融合,以维持患者矢状位稳定。LS关节融合的重要性和有效性已得到证实,但对腰椎骨与骶骨融合的最佳手术方案还有争议。韩国首尔庆熙大学医学院研究生院骨外科的Ki Young Lee等进行回顾性研究,评估ASD椎体长节段融合至骶骨后,CT扫描出现未融合和LS骨不连成假关节的风险因素。结果发表于2020年4月《Journal of Neurosurgery:Spine》在线。研究者回顾性分析59例接受手术矫正(包括L5-S1椎间融合术)的腰椎退行性脊柱后凸患者;患者平均年龄69.6岁,最短随访2年。通过分析术后3个月、6个月、9个月、1年和2年的3D-CT扫描评价LS融合的情况。36例患者分至融合组,23例至非融合组。分析不融合的危险因素,包括患者人口学数据和手术相关因素。

研究结果显示,总融合率为61%(36/59)。最终随访时两组在影像学上显示的矢状位稳定存在显著差异。有关患者的临床因素无显著差异。使用椎弓根截骨术、融合节段数量、前路与后路椎体间融合比例、S2髂骨固定与传统髂骨固定、骶骨或髂骨螺钉松动等因素间无显著差异。但是,融合组中,使用金属融合器与聚醚醚酮(PEEK)融合器的比例以及骶骨骨盆固定的比例均较高(分别为p=0.022和p<0.05)(图1、2、3和4)。

图1. 用于确定融合状态的三维CT扫描分级量表。1级定义为无融合证据;2级定义为椎间隙内骨化,但与终板无桥接;3级定义为与终板桥接少于50%;4级定义为与终板桥接超过50%。

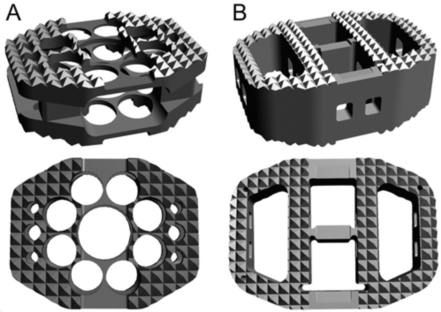

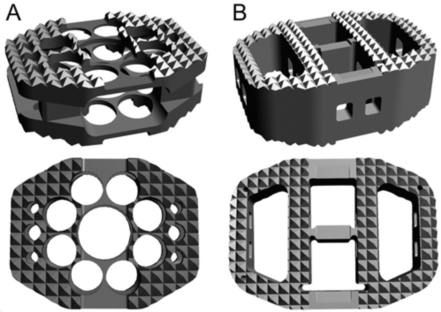

图2. A.金属椎间融合器和B.PEEK椎间融合器示意图。

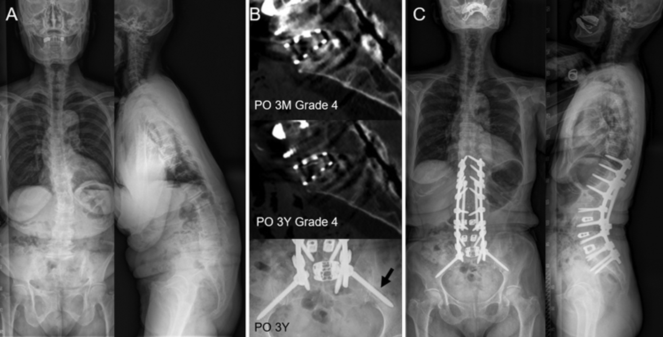

图3. 病例1:A.67岁的女性,退行性腰椎侧凸和矢状位失衡。使用PEEK融合器对L2进行椎弓根削减截骨术(PSO),对L5-S1进行前路腰椎椎体间融合术(ALIF),对L3-4和L4-5进行前路腰椎椎体间融合术(PLIF),并对T10-S1使用S2髂骨翼(S2AI)螺钉固定进行后路内固定融合。B.术后3个月、1年和3年,患者未达到L5-S1融合和稳定(CT 1级)。C.3年时,患者保持冠状位和矢状位稳定,但L5-S1未融合,主诉持续背痛。

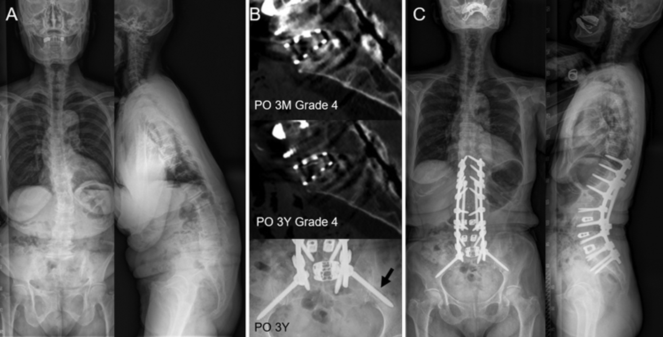

图4. 病例2:A.74岁女性,退行性腰椎侧凸伴矢状位失衡,对L2进行PSO,使用金属融合器对L5–S1进行ALIF,对L3–4和L4–5进行PLIF,T10至S1后路内固定融合和S2AI螺钉固定。B.术后3个月时,患者达到L5-S1融合和稳定(CT 4级);术后3年时左侧髂骨螺钉发生松动,但仍维持L5-S1融合。C.术后3年,患者保持冠状位和矢状位稳定,临床预后改善。

最后研究者总结,腰骶连接融合对于整体矢状位稳定至关重要。采用前路或后路入路的椎间融合都是提高LS连接处稳定性的有效技术;金属融合器在促进融合和稳定性方面比PEEK融合器更有效。此外,除使用金属融合器进行LS融合外,应用髂骨螺钉也可改善ASD患者长节段融合手术的预后。上述结果可供脊柱外科医生设计和进行脊柱重建手术时参考。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。