病历简介

基本信息

女,56岁。

现病史

3月3日17:00,突发四肢无力,不能言语,意识清,可理解话语,能睁闭眼。当地医院CT:左侧小脑半球不规则稍低密度影。

3月4日,意识清,仍不能言语,四肢不能活动。当地医院MRI:脑桥急性梗死,右侧小脑半球、右侧枕叶、胼胝体压部、右侧丘脑散在急性梗死;MRA:基底动脉及双侧大脑后动脉未显影。

当地医院予“氯吡格雷+阿司匹林”抗血小板、“阿托伐他汀”调脂、抗感染等治疗,症状无改善,于3月5日17点至我院急诊。

既往史

高血压,未规律服药。

急诊体格检查

嗜睡,伸舌不能,双眼球居中,右侧肢体肌力2级+,左侧肢体肌力0-1级。

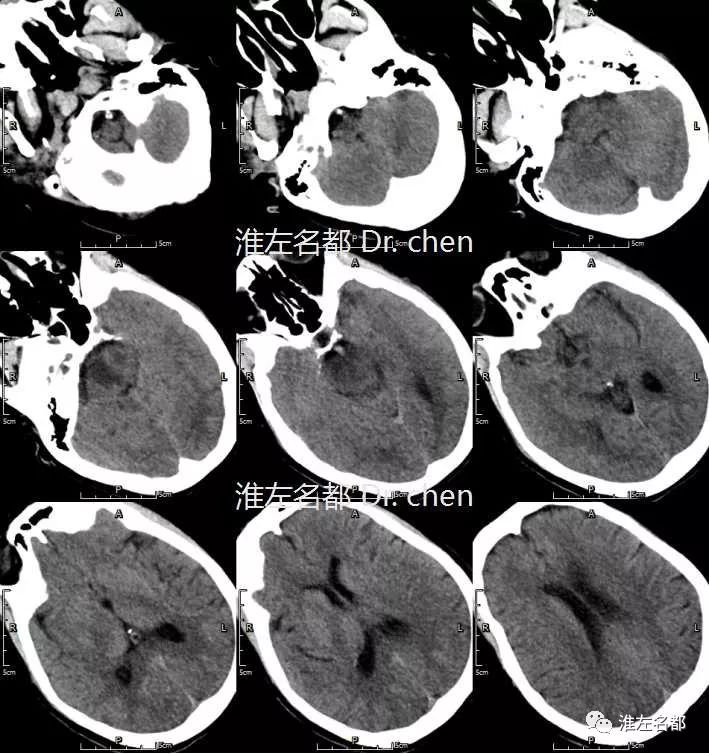

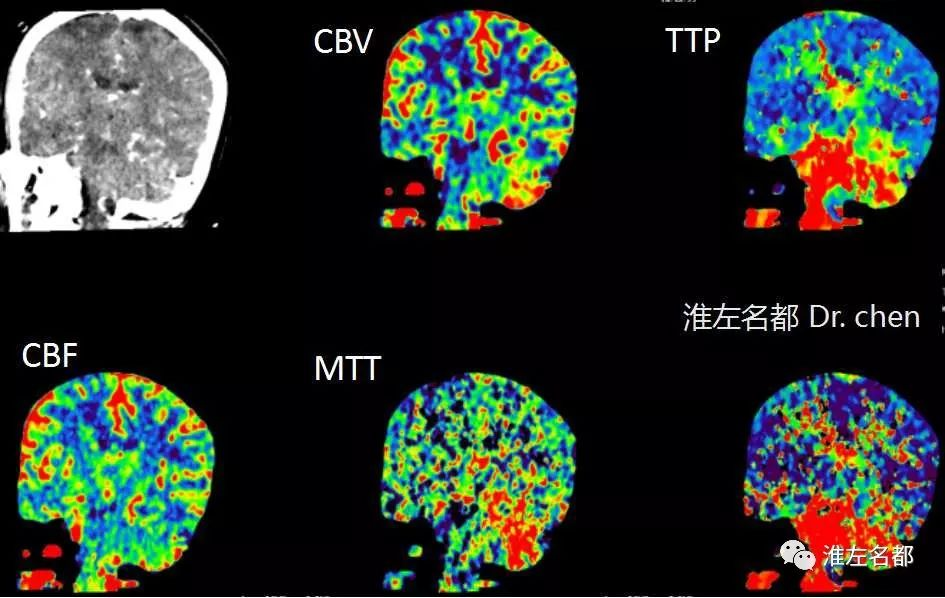

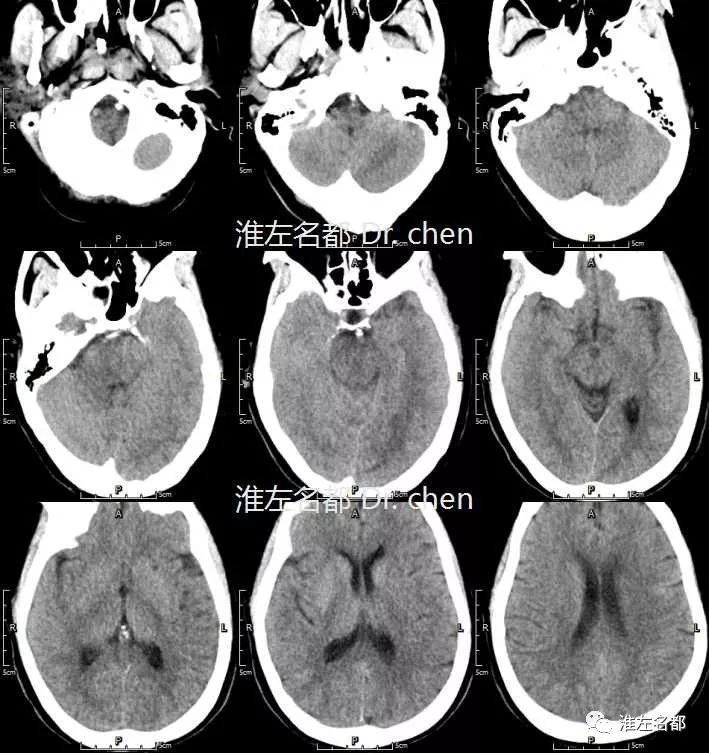

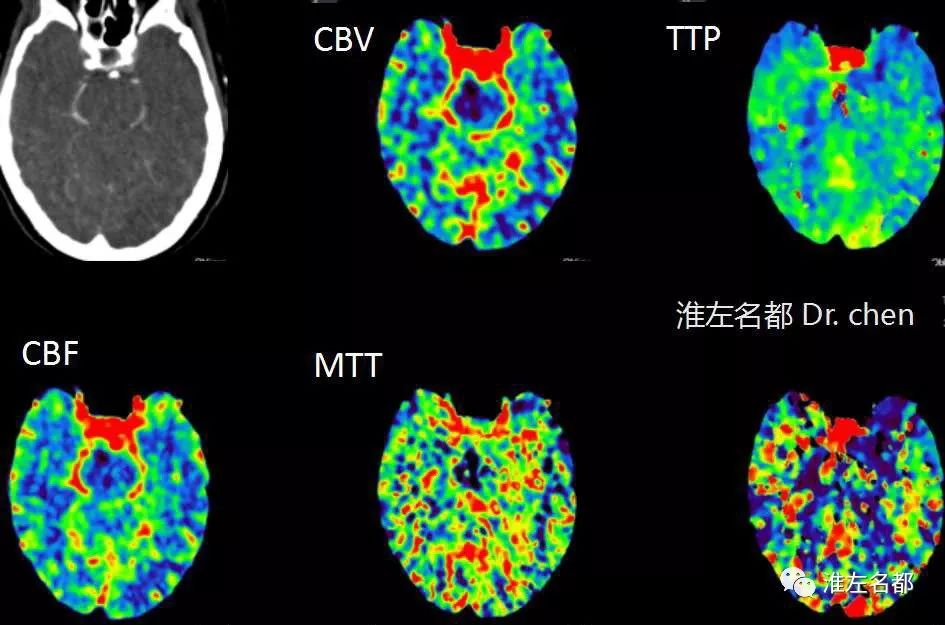

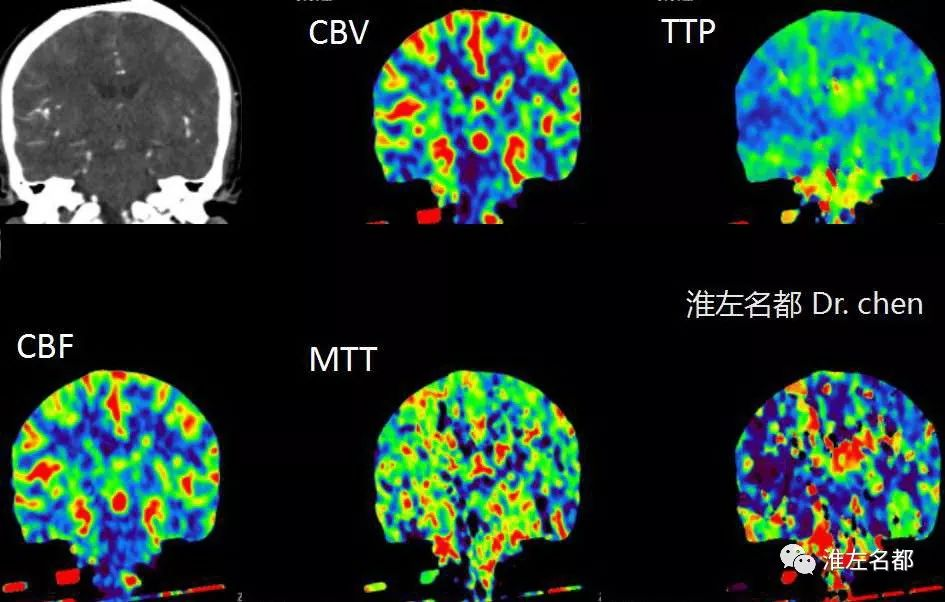

急诊多模式CT

2019-3-5 18:34

△头颅CT平扫:双侧脑桥低密度梗死灶,以右侧为著。

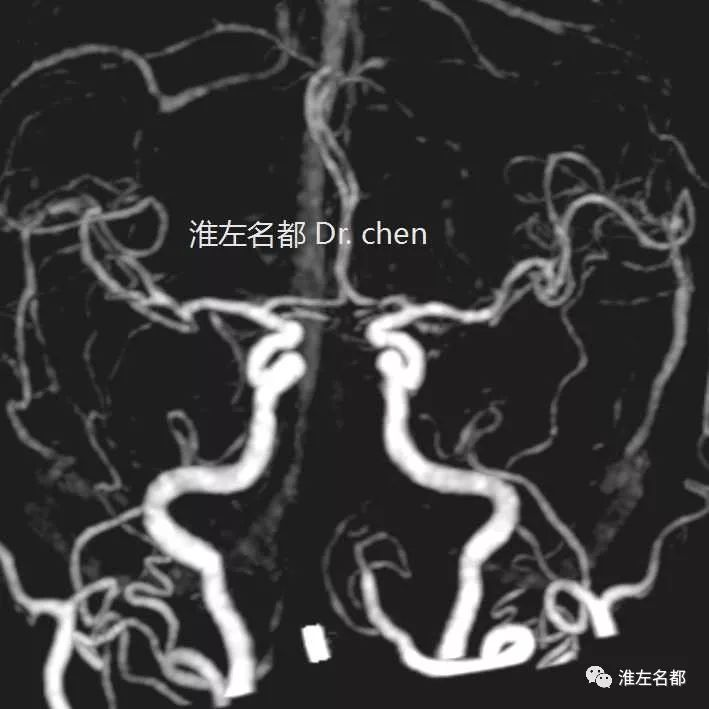

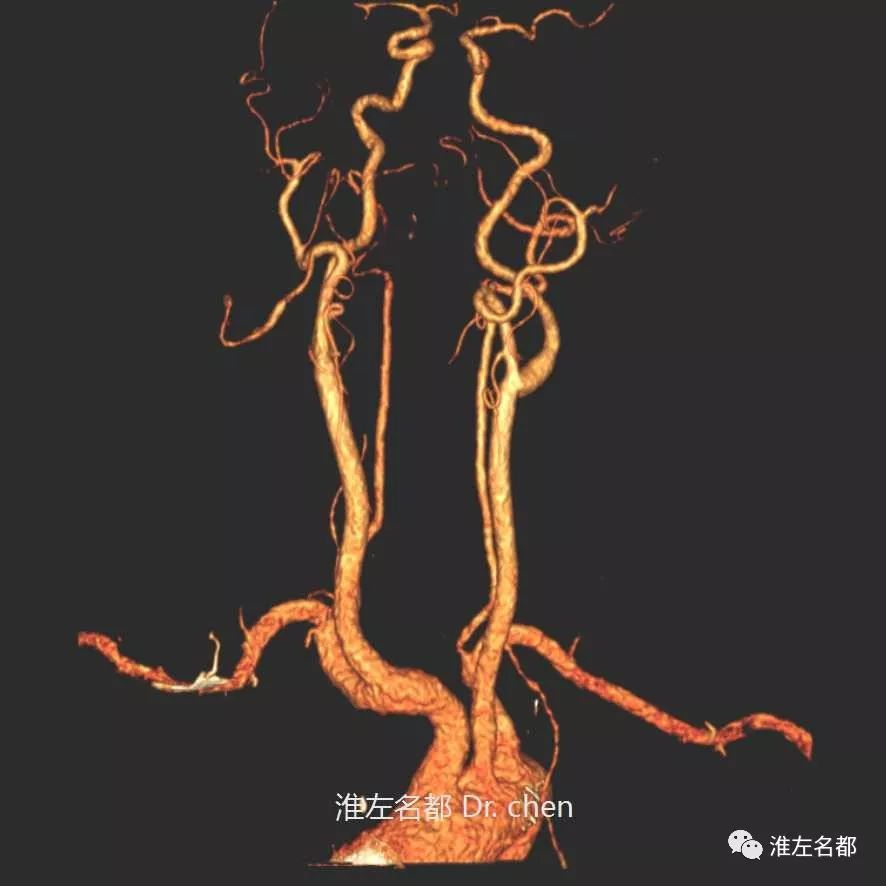

△头颅CTA:双侧椎动脉颅内段闭塞,基底动脉未见显影。

△颈部CTA:双侧椎动脉颅外段通畅。

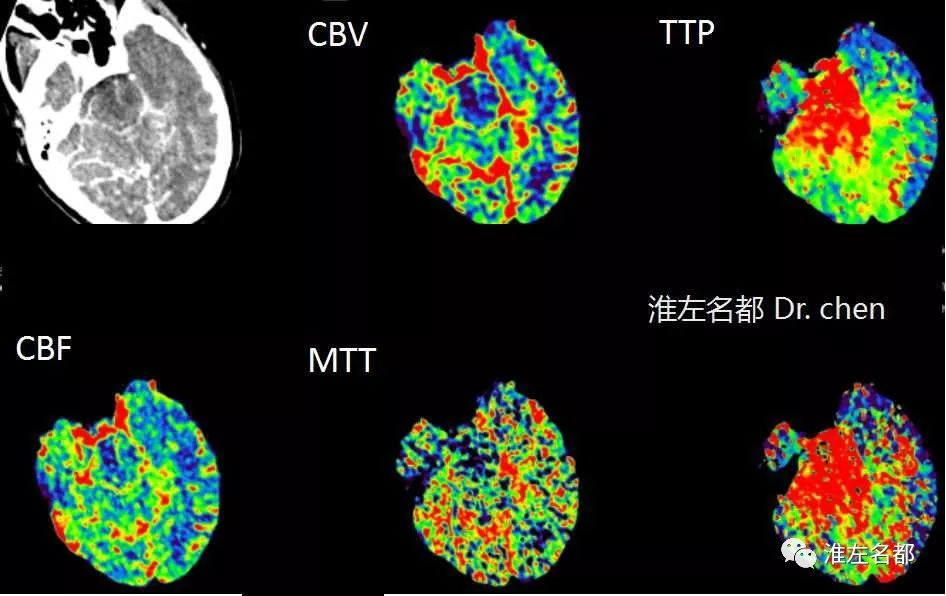

△CTP:后循环大范围TTP显著延长,以脑干及其周围组织最为明显,右侧脑桥CBV和CBF显著降低(提示已梗死)。

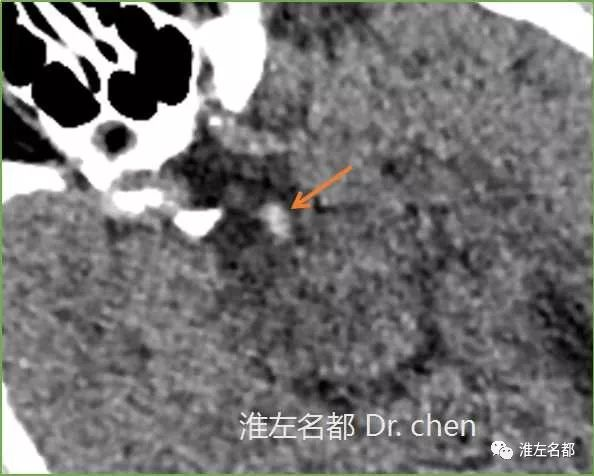

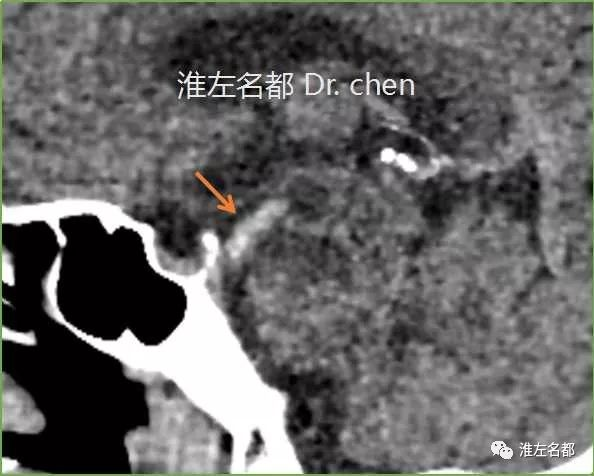

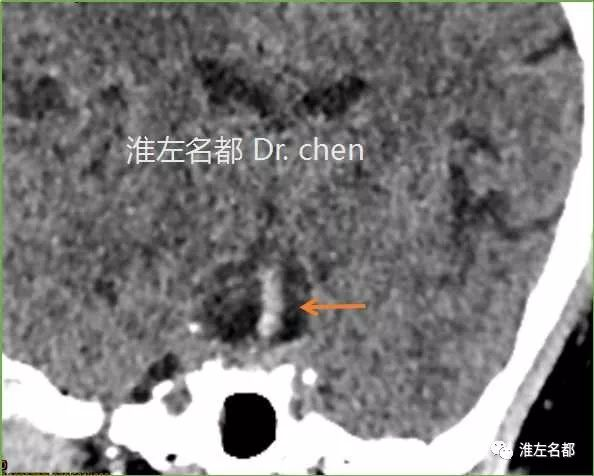

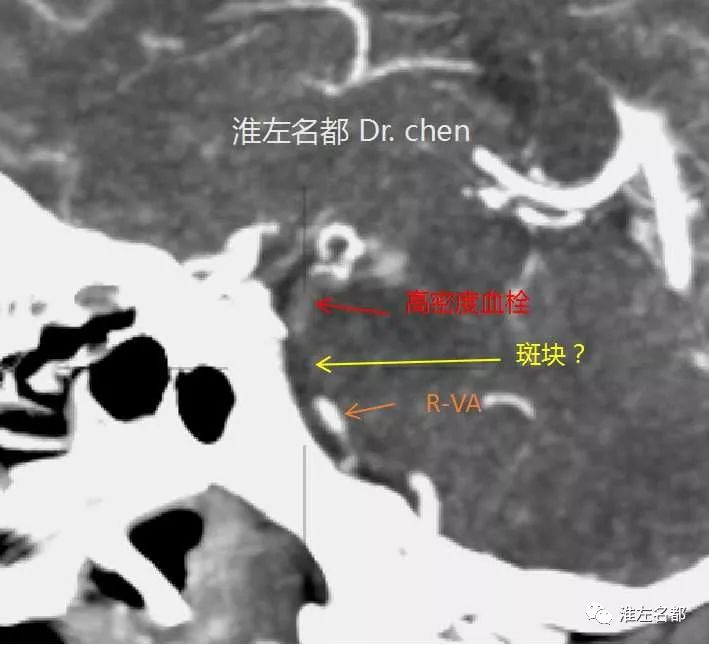

△CT平扫薄层及其多平面重建图像:基底动脉远端高密度征,提示新鲜红色血栓。

△CTP静脉早期原始图像MIP重建:高密度血栓和右侧椎动脉闭塞位置之间有一段距离,提示斑块可能;另外可见基底动脉尖部分支血管经侧支循环逆流充盈显影。

临床诊断

1、脑梗死(双侧脑干)

2、基底动脉闭塞

3、高血压

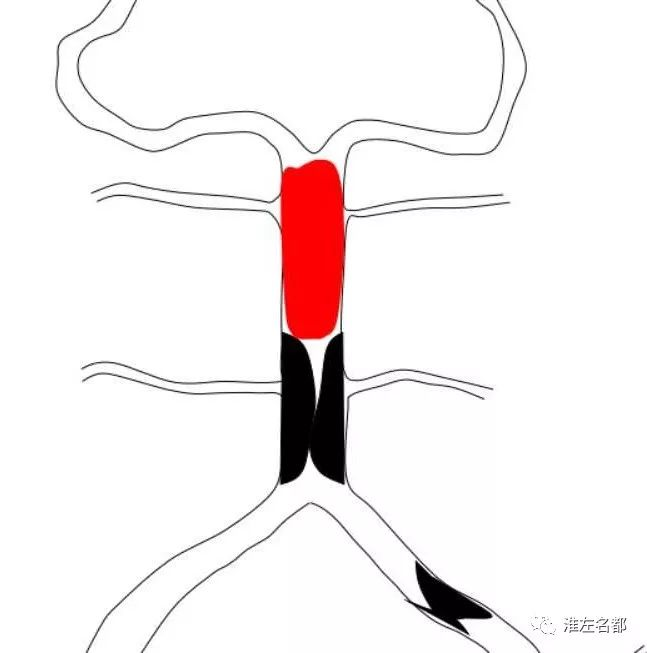

根据病史特点和多模式CT结果,基底动脉闭塞可能机制:基底动脉近端粥样硬化性斑块,合并远侧血栓形成。

介入治疗指证

1、基底动脉闭塞;

2、CTP提示脑干仍然有不少可挽救组织;

3、当前病情严重,并极可能进一步进展加重;

4、预计保守治疗预后极差。

经沟通,患者家属同意急诊介入治疗,签署知情同意书。

介入治疗

全身麻醉

2019-3-5 21:50穿刺成功,普通肝素4000单位

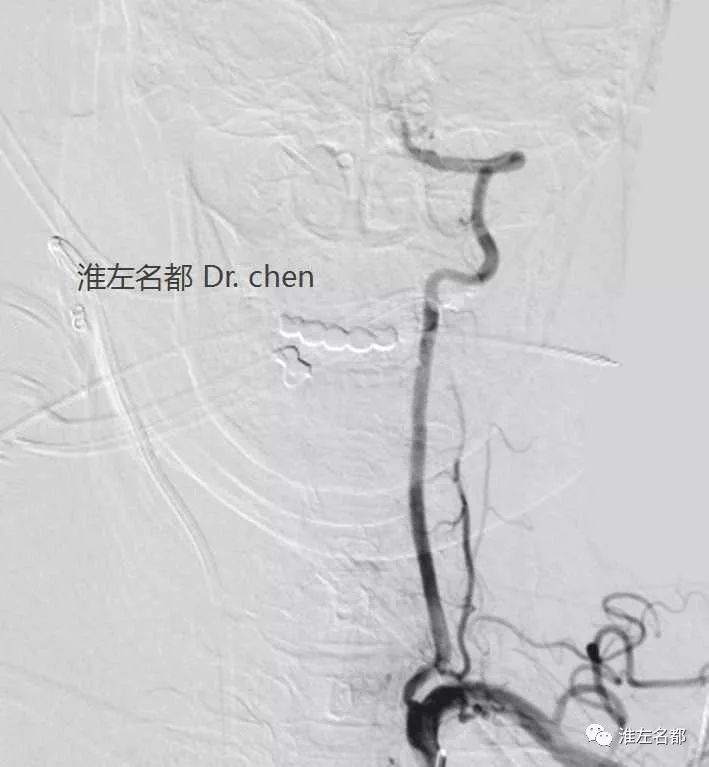

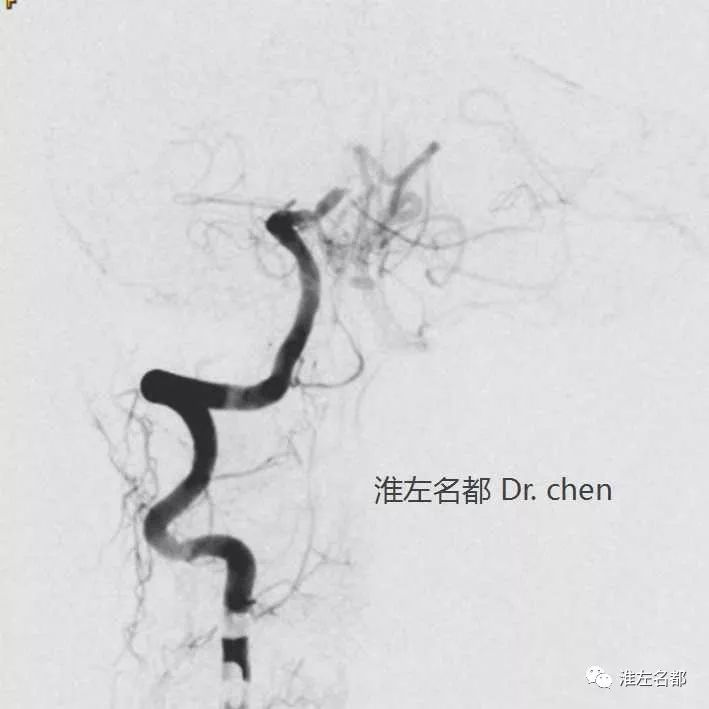

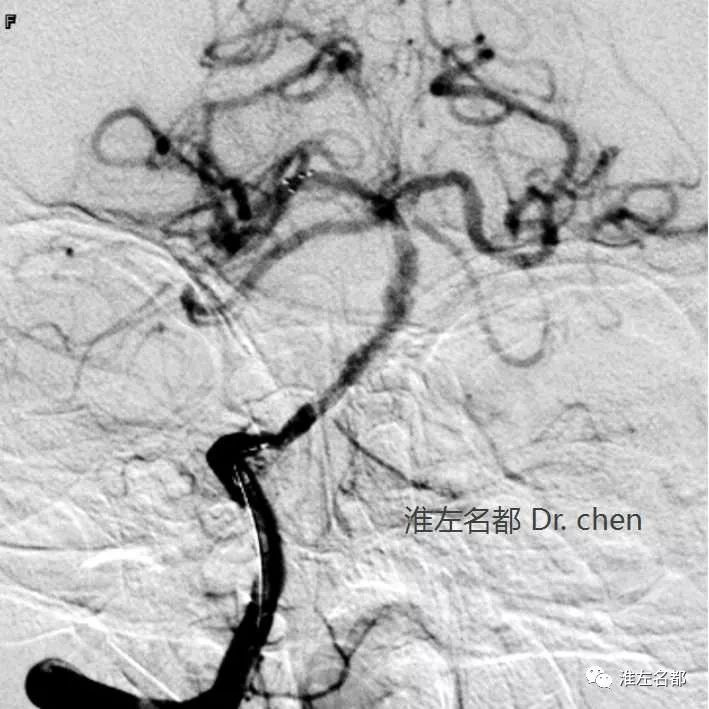

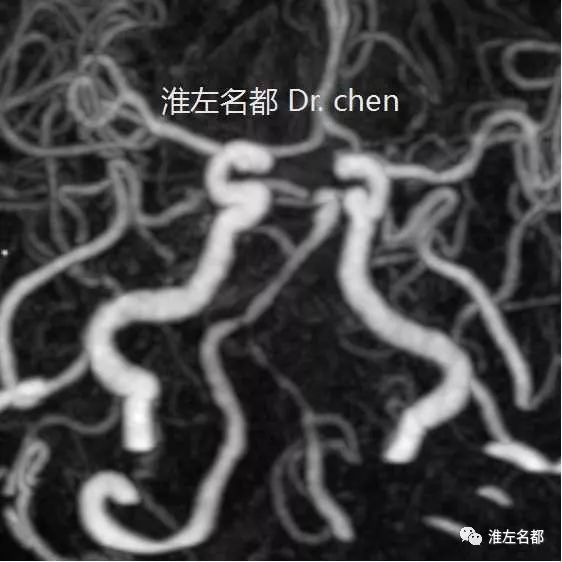

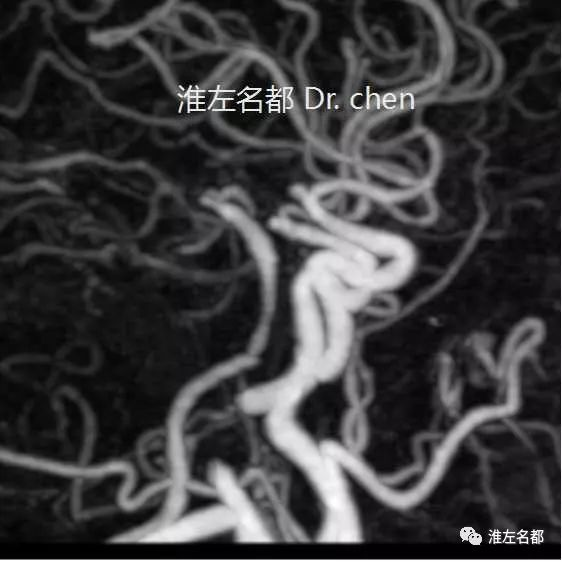

△DSA:左侧椎动脉小脑后下动脉发出以远闭塞。

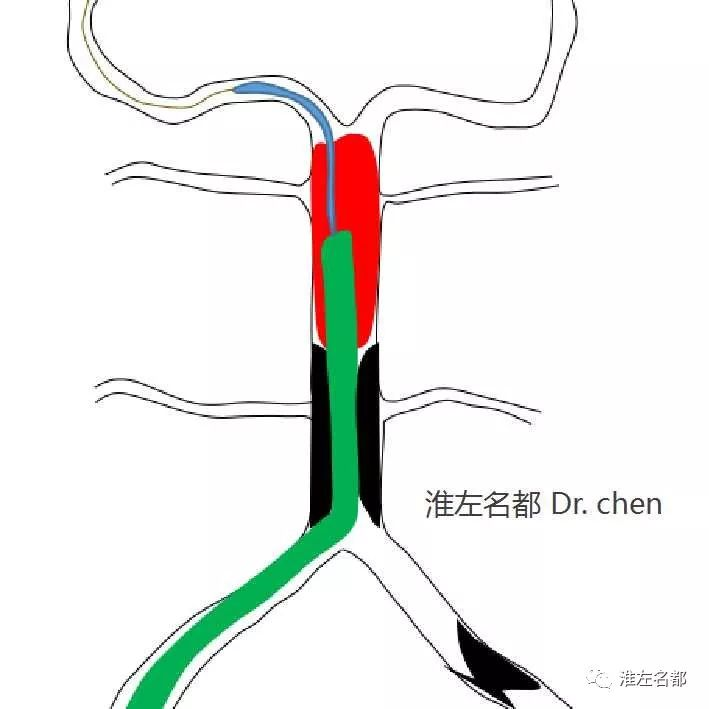

△采用同轴技术将6F长鞘(90cm,Cook)送至右侧椎动脉V2段,造影:基底动脉近端闭塞,可见少量造影剂渗透过闭塞段。

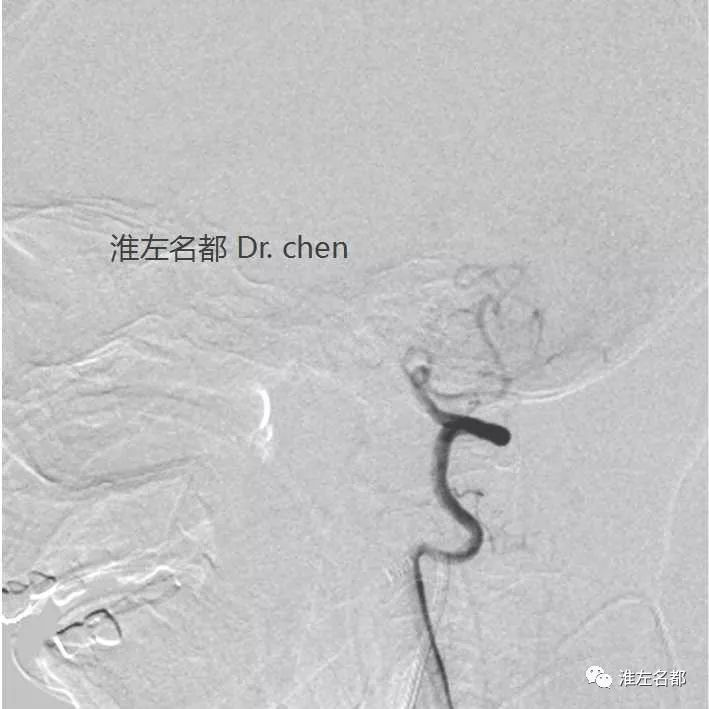

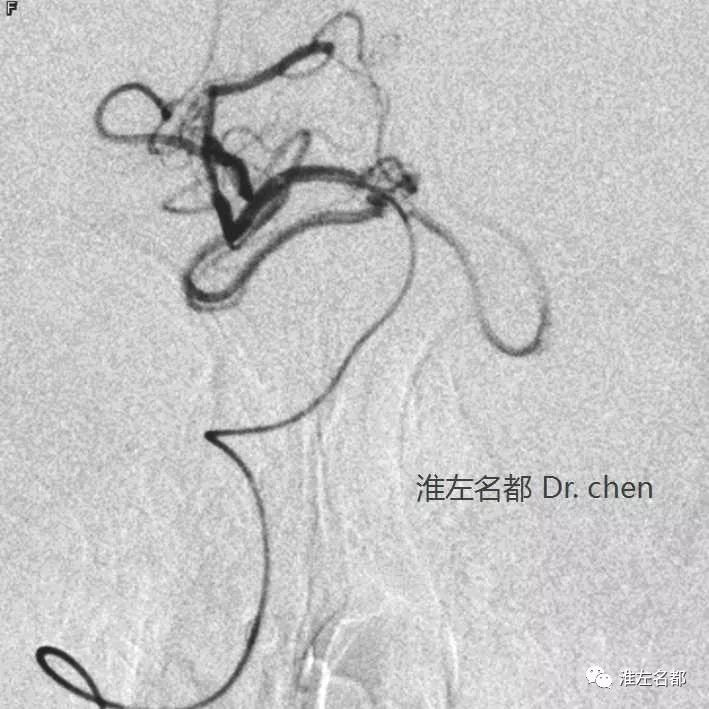

△微导管(Rebar 27)/微导丝(Synchro .014”)导引下将中间导管(Navien 058)头端送至右侧椎动脉V4段,微导丝艰难通过闭塞段进入右侧大脑后动脉,微导管跟进到右侧大脑后动脉,造影显示:位于真腔。

△经微导管于右侧大脑后动脉和基底动脉释放取栓支架(SoloitaireAB 6*30mm)后造影:基底动脉近端严重狭窄,远侧基底动脉内血栓充盈缺损。

△约5分钟后,支架锚定,中间导管挤过闭塞段,而后回收支架,取出少量血栓。

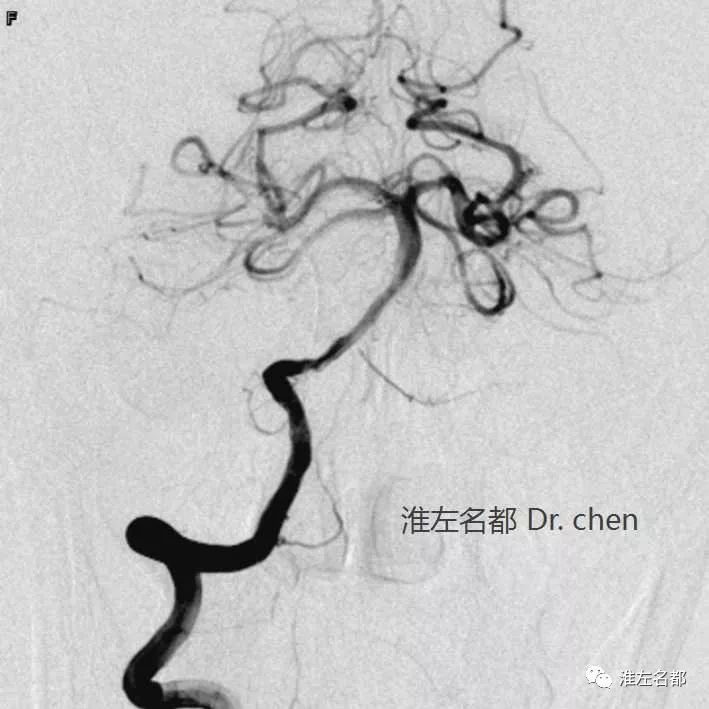

△第一次取栓后造影:原闭塞段管腔部分重建,但基底动脉中远段充满血栓。

△微导丝/微导管进入大脑后动脉,中间导管跟进到基底动脉中远段,抽吸出数块小血栓。

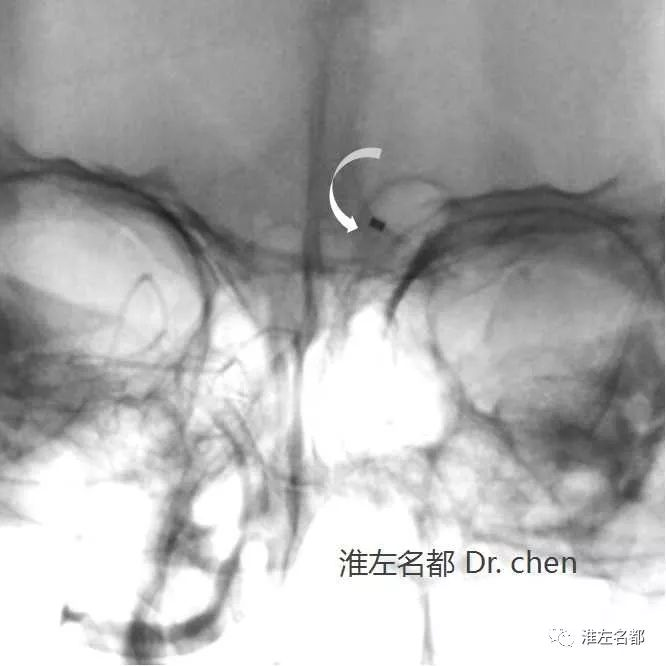

△进入基底动脉中段的中间导管(弯箭)。

△中间导管吸栓后造影:血栓无明显减少,双侧大脑后动脉不显影。

△再次释放取栓支架。

△约5分钟后支架锚定作用下中间导管头端送达基底动脉远段。

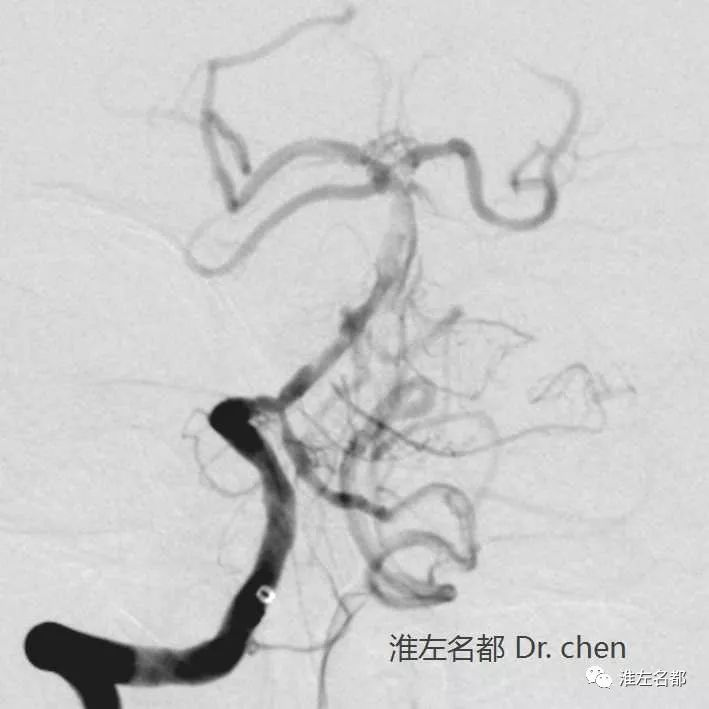

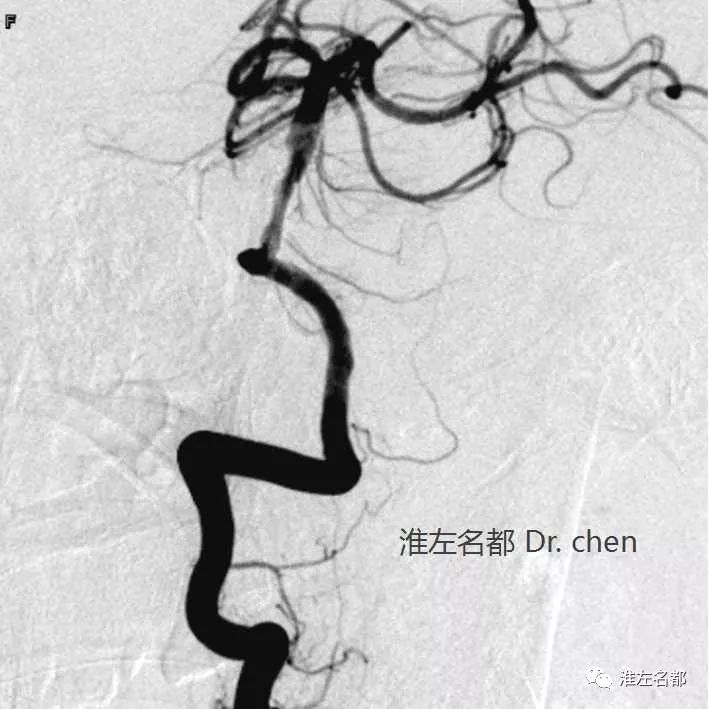

△回收支架,支架未能取出血栓;经中间导管抽吸出大块血栓,基底动脉完全再通,但近端管腔不规则。

△2.5*15mm球囊扩张(压力6atm)后植入EP 4.5*22mm支架,局部管腔轻度残留狭窄。

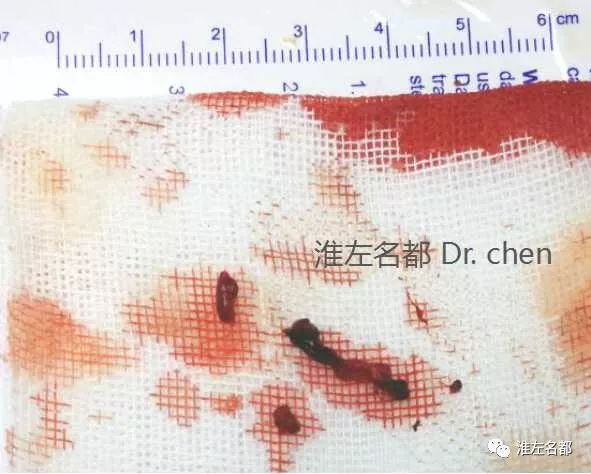

△中间导管抽吸出血的血栓。

发病到穿刺成功:53小时

发病到闭塞再通:54小时20分钟

术中使用欣维宁15ml,术后7ml/h维持。

术后“乌拉地尔”控制血压,收缩压维持在140mmHg以内,120mmHg左右。

术后第二天CT

△头颅CT平扫:未见颅内出血,基底动脉位置可见高密度支架影。

△头颅CTA:基底动脉近段通畅,管腔轻度狭窄。

△CTP:后循环绝大部分区域血管灌注正常,但右侧脑桥CBV显著降低(已梗死)。

麻醉苏醒后:神志清晰;右侧肢体肌力3级-;左侧肢体疼痛刺激可回缩。

住院期间因肺部感染而气管切开。

出院时:神志清晰,双上肢肌力2级,双下肢肌力3级。

转当地医院进一步康复治疗。

1、目前对后循环大血管闭塞急诊血管内介入治疗指证和方法还未明确,缺少相关指南和专家共识。

2、基底动脉闭塞所致脑卒中是一严重疾病,预后极差,死亡率高。

3、本病例基底动脉闭塞,病情严重;但即使发病超过了48小时,CTP提示脑梗死主要位于右侧脑干,左侧脑干仍然存在不少可挽救组织,小脑等其他后循环供血区并无明显脑梗死,提示:开通基底动脉可能阻止病情恶化,甚至改善症状。

4、通过术前多模式CT结果,初步判定本病例基底动脉闭塞病理机制是:基底动脉近端粥样硬化斑块闭塞,合并闭塞远侧血栓形成;介入治疗术中所见证实了术前的上述推测。

5、因此,针对本病例的手术策略是:首先应用取栓支架取栓,并联合中间导管吸栓;清除基底动脉内血栓后,对近端粥样硬化狭窄行血管成形+支架植入术,重建基底动脉管腔。

6、本病例患者术后神经功能缺损稍有改善,住院期间左侧肌力进一步改善。