功能神经外科学是采用手术的方法修正神经系统功能异常的医学分支,涉及的疾病主要包括癫痫、运动障碍疾病和疼痛。近年来随着医工结合发展,出现了神经调控、激光热凝毁损等多种新手段,使得功能神经外科的治疗效果提高,并拓展了新的适应证。这里精选了神外资讯过去一年发布的功能神经神经外科疾病及其相关的前沿治疗和研究进展,汇编总结,以飨读者。

(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

大脑半球切除术是治疗继发于单侧大脑半球较大致痫灶的药物难治性癫痫患儿的有效手段。适合大脑半球切除术的儿童通常有先天性偏瘫,受累半球为非语言优势半球,在这种情况下,术后很少出现新的神经功能障碍。可以进行大脑半球切除术的难治性癫痫儿童患者,应尽早实施手术,最大限度的利用神经可塑性窗口,获得最佳的预后,尤其是语言功能。但该手术在青少年和成人的应用研究和疗效报道较少。美国明尼苏达大学神经外科的Robert A. McGovern等回顾性分析1996年至2016年在其医学中心接受大脑半球切除术的47例16岁以上患者的数据,包括临床特征、脑电图、影像学、神经心理学、手术和功能状态资料,评估成人和青少年大脑半球切除术后的癫痫发作控制效果和功能预后,结果发表于2019年12月的《Epilepsia》杂志。(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

MRI成像引导的激光间质热疗法(MRI-guided laser interstitial thermal therapy,MRg-LITT)是开放性癫痫手术的一种替代方法。美国亚特兰大埃默里大学医学院神经外科的Kunal Gupta等评估MRg-LITT治疗不适合开颅切除的颞叶外癫痫灶(Extratemporal Lobe Epilepsy,ETLE)患者的安全性和有效性,结果发表于2020年8月《Epilepsia》在线。(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

内侧颞叶癫痫(mesial temporal lobe epilepsy,MTLE)是青少年和成人常见的局灶性癫痫类型,65%病例与海马硬化(hippocampal sclerosis,HS)有关。大部分MTLE为药物难治型,手术治疗癫痫发作缓解率达59%-89%。MTLE的手术目标是切除杏仁核和海马,对新皮质、颞叶和视放射(optic radiations,OR)的损伤较小。巴西圣保罗坎皮纳斯大学神经外科和神经内科的Leonardo Giacomini等对2002年至2015年期间接受经侧裂选择性杏仁核海马切除术(selective amygdalohippocampectomy,SAH)的难治性MTLE患者进行评估,比较手术与非手术的难治性MTLE成人患者的预后。采用MRI弥散张量成像分析下额枕束(inferior frontooccipital fasciculus,IFOF)、钩束(uncinate fasciculus,UF)和视放射和MRI-T2弛豫时间评价颞极新皮质,从结构角度分析术后颞叶的晚期影像学改变。结果发表于2020年4月《Neurosurgical Focus》在线。

(点击标题跳转原文)

焦虑、抑郁、精神症状和记忆障碍是癫痫患者(persons with epilepsy,PWE)的高发合并症,影响生活质量。因此,在控制癫痫的同时,应重视合并症的诊断、治疗和监测。然而,诊断和监测PWE的神经精神行为具有挑战性,因为①癫痫发作可以掩盖焦虑或惊恐症状;②精神病患者可能在癫痫发作和发作后,发生与癫痫相关的症状增多;③患者可能因记忆障碍或受社会耻辱而隐瞒症状。心因性非癫痫发作(psychogenic nonepileptic seizures,PNES)在PWE中可以共存,给诊断带来困难。视频脑电图(vEEG)可以作为区分心身性事件与癫痫发作的标准。但是,vEEG只能在有限的时间内监测(3-5天,最长1-2周),并且仅限于住院期间;因此使用受到限制。植入反应性神经刺激系统装置(Responsive Neurostimulator System,RNS®)监测长期的动态皮质脑电图(ECoG)可克服上述检查的局限性。ECoG将心身性发作症状分为可能发作、发作后或发作间期表现,指导相应的治疗决策。美国伯明翰阿拉巴马大学神经内科的Alexandra T. Issa Roach等进行回顾性研究,评估RNS的慢性动态ECoG在诊断PWE的不同期(可能发作、发作后或发作间期)心身性发作症状的效应以及对指导治疗的作用。研究结果发表于2020年1月《Epilepsy & Behavior》杂志。

(点击标题跳转原文)

焦虑、抑郁、精神症状和记忆障碍是癫痫患者(persons with epilepsy,PWE)的高发合并症,影响生活质量。因此,在控制癫痫的同时,应重视合并症的诊断、治疗和监测。然而,诊断和监测PWE的神经精神行为具有挑战性,因为①癫痫发作可以掩盖焦虑或惊恐症状;②精神病患者可能在癫痫发作和发作后,发生与癫痫相关的症状增多;③患者可能因记忆障碍或受社会耻辱而隐瞒症状。心因性非癫痫发作(psychogenic nonepileptic seizures,PNES)在PWE中可以共存,给诊断带来困难。视频脑电图(vEEG)可以作为区分心身性事件与癫痫发作的标准。但是,vEEG只能在有限的时间内监测(3-5天,最长1-2周),并且仅限于住院期间;因此使用受到限制。植入反应性神经刺激系统装置(Responsive Neurostimulator System,RNS®)监测长期的动态皮质脑电图(ECoG)可克服上述检查的局限性。ECoG将心身性发作症状分为可能发作、发作后或发作间期表现,指导相应的治疗决策。美国伯明翰阿拉巴马大学神经内科的Alexandra T. Issa Roach等进行回顾性研究,评估RNS的慢性动态ECoG在诊断PWE的不同期(可能发作、发作后或发作间期)心身性发作症状的效应以及对指导治疗的作用。研究结果发表于2020年1月《Epilepsy & Behavior》杂志。

编译:李信晓

在临床上,癫痫持续状态(status epilepticus,SE)往往预后不良,处理非常棘手。SE年发病率8.5-61/10万,但不同人群和不同年龄段患者的SE发病率、发病原因以及致死率都存在较大差异。新西兰奥克兰大学脑研究中心的Peter S. Bergin等对奥克兰地区的SE患者群进行分析,评估SE发病率、特征及预后。结果发表于2019年8月的《Epilepsia》杂志上。

(点击标题跳转原文)

选择性杏仁核-海马切除术(Amygdalohippocampectomy,AH)是颞叶内侧病变导致的药物难治性癫痫的经典手术。经开颅通过皮质入路有一定的创伤,牵拉颞叶、在颞叶外侧新皮质手术以及涉及Meyer环可导致脑出血或脑梗死,造成言语功能障碍和视野缺损。如果切除颞叶内侧的同时,保留颞叶外侧和Meyer环,手术风险可降至最低。

法国巴黎Lariboisière医院神经外科的Hun Ho Park等在尸体标本中,采用内镜辅助经鼻入路(Endoscopic Endonasal Approach,EEA)进行选择性AH的探索,并借助手术前后的CT和MRI成像测量,定量分析切除范围和暴露角度。文章发表于2019年12月《Acta Neurochirurgica》在线。

(点击标题跳转原文)

自1987年以来,脑深部电刺激(DBS)应用于药物难治性运动障碍,如帕金森病(PD)、原发性震颤(ET)和肌张力障碍。相对来说,DBS是一种安全的手术,但也可发生脑出血(ICH)并发症,发病率0.5%~5%。其中,1.1%患者呈永久性伤残或死亡。DBS后发生静脉性梗死较为罕见。意大利米兰IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi医学中心神经外科的Edvin Zekaj等报告1例DBS后继发静脉性梗死出血的病例,发表于2018年10-12月《Asian J Neurosurg》杂志。

脑深部电刺激(DBS)手术是将刺激电极放置在脑内特定的部位,通过调整电刺激参数,可以最大限度地提高疗效,减少副作用,改善多种神经系统疾病患者的生活质量。DBS的靶点多在深部灰质,如治疗帕金森病的丘脑底核(subthalamic nucleus,STN)、治疗原发性震颤的丘脑腹中间核(ventral intermediatenucleus of the thalamus,VIM)或治疗肌张力障碍的苍白球内侧核(globus pallidus interna,GPi)。DBS手术成功的关键是在术前确定靶点位置,在术中进行靶点调整。准确的靶点可以缩短手术时间,避免对多个解剖位置的测试,减少并发症。

美国范德比尔特大学生物医学工程系的Camilo Bermudez等将187例患者MRI成像显示的解剖体素和周围组织构成基于卷积神经网络(patch-based convolutional neural network)的3D区块,作为刺激坐标。研究者记录187例患者2869个刺激坐标术中刺激电流量、刺激副作用以及运动症状改善的效应,得出建立在解剖基础上的DBS疗效概率图。从而进行刺激坐标分类,确定术中刺激疗效最好的区块。结果发表于2019年3月《Proc SPIE Int Soc Opt Eng》上。

(点击标题跳转原文)

震颤是多发性硬化(multiple sclerosis,MS)的主要症状,约25%-58%的MS患者出现震颤;3%-15%的MS患者为严重、致残性的震颤。震颤的表现形式多种多样,最常见的是姿势性或运动性震颤;单纯静止性震颤和Holmes震颤在MS患者中很少见。MS的震颤发病机制尚不清楚。临床随机试验显示,治疗MS震颤的药物,包括苯二氮卓类药物、抗惊厥药、β受体阻滞剂、乙醇、大麻素类药物、止吐药、抗痴呆药和解痉药等疗效有限。其中,抗惊厥药和苯二氮卓类在改善症状方面效果较好,但部分患者仍遗留致残性震颤。自1980年首次报道采用脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)治疗MS震颤以来,已有多项临床试验评估DBS的疗效;但纳入的样本量均比较小(每组4-16例),结果不确定。而且研究使用的震颤严重程度的各种量表,包括Fahn-Tolosa-Marin scale(FTM)和Bain-Finchley scale(CRS)等,难以直接比较预后。

美国西弗吉尼亚大学神经外科的Nicholas J. Brandmeir等从1998年1月至 2018年6月间的Medline和EBSCO数据库中,使用“Deep brain stimulation”和“multiple sclerosis”等关键词,检索已发表的文献,包括DBS治疗MS震颤的英文论文,进行系统性荟萃分析;通过震颤严重程度标准化量表,评估DBS对MS震颤的疗效。结果发表于2019年11月《Neuromodulation》在线。帕金森病(Parkinson’s disease,PD)进行丘脑底核(subthalamic nucleus,STN)的脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)手术,是改善患者症状的有效方法。对于DBS手术,电极最终植入位置的准确性是手术成败的关键。由于该手术并非开放手术,置入的电极最终位置需要通过其它手段来确认,目前多采用清醒状态下的MRI成像显示的目标核团、术中微电极记录(microelectrode recordings,MER)以及清醒状态下测试刺激效果等方法证实。

荷兰阿姆斯特丹大学医学中心神经外科的Henrieke L. Frequin等对2010年2月至2014年1月接受采用MRI定位核团,三通道MER和清醒状态下测试刺激效果的STN-DBS 手术PD患者的数据进行回顾性分析,以确定最终植入的MER轨迹以及选择该轨迹的因素。结果发表于2020年3月《Stereotactic and Functional Neurosurgery》在线。

(点击标题跳转原文)

脑深部电刺激(DBS)治疗帕金森病(PD)已是成熟的治疗方法,通过高频电刺激脑内特定核团可产生显而易见的疗效,但机制尚不十分清楚。美国费城托马斯杰斐逊大学医院影像学科的Jennifer Muller等对9例PD患者在植入DBS电极前、后进行MRI弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)扫描,评价 DBS 植入后白质纤维束受器械相关伪影影响的程度。结果发表于2019年12月《Neuroimage: Clinical》在线上。

脑深部电刺激术(deep brain stimulation,DBS)可改善帕金森病(Parkinson disease,PD)患者的运动和生活质量,但也可能发生围手术期和长期并发症。DBS术后的长期并发症,包括认知衰退加速、情绪改变、自主神经症状加重和体重增加等;围手术期并发症,包括颅内出血和感染等以及术后意识模糊和延长住院时间。既往大多数研究关注的是长期预后,对术后即刻出现病情改变研究较少,美国俄亥俄州克利夫兰诊所神经修复中心的Hesham Abboud等分析帕金森病患者脑深部电刺激术后出现意识模糊和住院时间延长的预测因素,结果发表于2020年4月《Neurosurgery》。

(点击标题跳转原文)

丘脑底核脑深部电刺激术(STN-DBS)的高频刺激(130-185Hz,HFS)模式可使帕金森病(PD)患者肢体运动症状长期的有效缓解,但对某些重型患者的轴性症状无效甚至加重,如影响步态、平衡和言语功能。而丘脑底核的低频刺激(60-80 Hz,LFS)模式可减轻PD患者的步态/平衡障碍,并发症发生率也比HFS低;但从HFS调为LFS时四肢运动症状的改善得而又失。美国芝加哥Rush大学医学中心神经科的Jessica A. Karl等研究交错-连接新刺激模式(interleave-interlink,IL-IL),同时控制PD患者的轴性症状和肢体运动症状,结果发表于2020年4月《Movement Disorders》在线。(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)是在脑深部靶区植入电极治疗帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍、慢性疼痛、癫痫和其它神经精神疾病的神经外科手术。DBS电极精确置入靶区的解剖部位对手术成功和获得最佳预后至关重要。在DBS术中可发生积聚于颅骨与脑之间硬膜下腔的颅内积气(intracranial air,ICA)的脑移位现象,通常在术后4周内消退。过去认为ICA是产生靶点定位错误的原因,造成电极位置移位和临床后果不良。然而,关于ICA体积对DBS电极移位的影响,尚无定论。美国明尼苏达大学放射科磁共振研究中心的Jacob Niederer等进行单中心的、回顾性研究,采集DBS术后24h内和术后随访4-6周时的高分辨率术后CT成像资料,分析DBS术后ICA体积和Abbott/St. Jude Medical InfinityTM导线电极、Boston Scientific VerciseTM导线电极和Medtronic 3389TM导线电极与DBS电极移位的相关性。研究结果发表于2020年6月《Stereotactic and Functional Neurosurgery》在线。(点击标题跳转原文)

丘脑底核(STN)脑深部电刺激(DBS)是治疗帕金森病(PD)运动症状的有效方法,特别是对伴有棘手的运动并发症或难治性震颤患者。DBS对改善PD症状卓有成效,但STN-DBS没有明确的神经保护作用,也不能预防PD病程的进展。长期随访研究表明,STN-DBS治疗的PD患者随着时间推进出现对左旋多巴反应不良的症状,如跌倒、步态冻结、认知能力下降、吞咽困难和出现幻觉,导致日常生活活动(activities of daily living,ADL)和生活质量(quality of life,QoL)下降。上述临床特征是晚期PD(late-stage Parkinson's Disease,LSPD)患者对左旋多巴和STN-DBS无反应的表现,大多发生于患者死亡前5年左右。同时,左旋多巴的运动并发症和对主要运动症状的影响在PD晚期有降低倾向。

目前何时中断以及如何中断LSPD患者的DBS治疗,还没有明确的共识。中断DBS 治疗大多是在植入式脉冲发生器(implanted pulse generator,IPG)需要更换时才考虑,对于不可充电的IPG,通常每4-5年更换一次。更换IPG时常需要几天时间的住院,并根据患者依从性在局麻或者全麻下手术。因此,对非常虚弱高龄的PD患者做中断DBS的决定应充分评估其症状和对生活质量的影响。意大利杜林托里诺大学“Rita Levi Montalcini”神经科学系的Maurizio Zibetti等调查PD晚期患者对STN-DBS“刺激反应无效者(poor stimulation responders)”的比例及其临床特征,制定是否以及何时中断DBS的方案。研究结果发表于2020年5月《Movement Disorders》在线。

人类的步态与基底节和脚桥核神经功能相关

(点击标题跳转原文)

人们从动物实验研究中,认识了脚桥核(Pedunculopontine Nucleus,PPN)的生理功能。但尚缺乏人类正常走动的电生理记录。最近,脑深部电刺激(DBS)PPN改善帕金森病(PD)患者的步态和冻结步态(Freezing of Gait,FoG)引起广泛兴趣。美国佛罗里达大学电子与计算工程系的Rene Molina等研究PD患者脚桥核和苍白球内核(GPi)与步态相关的神经电生理功能。研究者对5例FoG的PD患者在服用多巴胺能药物时植入双侧GPi和双侧PPNDBS电极;术后5个月在停药或用药条件下记录执行各种步态任务时的电生理变化;结果发表于2020年6月《Frontiers in Human Neuroscience》在线。

(点击标题跳转原文)

自2005年以来,胼胝体扣带回(subcallosal cingulate,SCC)脑深部电刺激(DBS)已成为难治性抑郁症(treatment-resistant despanssion)的治疗方法。既往一项小型临床试验提示,DBS治疗难治性抑郁症的预后较好;总结193例难治性抑郁症患者的疗效表明,在不同时间点的治疗反应率50%-60%,在同一时期缓解率30%-40%。有研究报道,20例患者在DBS治疗后的长期随访结果,持续治疗反应可长达6年,随时间推移DBS的治疗效果可能增强。鉴于难治性抑郁症患者易复发,能够达到长期抗抑郁症效果的疗法应作为重要的治疗进展。美国埃默里大学医学院精神科的Andrea L. Crowell等观察SCC-DBS治疗难治性抑郁症患者疗效,结果发表于2019年11月《Am J Psychiatry》杂志。DBS治疗强迫症

(点击标题跳转原文)

强迫症(OCD)是一种焦虑症,其特征是反复出现某某想法或冲动(强迫思维),导致重复性行为(强迫行为),从而造成社交、职业或生活领域的严重困扰。患者经常执行强迫行为,以试图消除强迫思维、减轻焦虑感。OCD的标准治疗,包括药物和心理疗法。但10%~40%的患者属难治性OCD,重度抑郁症是其常见的合并症。情绪低落合并强迫思维及强迫行为。自杀率较高,据估计多达四分之一的强迫症患者尝试自杀。过去治疗难治性强迫症的手术方案多为毁损手术,如前扣带回切开术和内囊前肢切开术。布朗等的meta分析显示,前扣带回切开术和内囊前肢切开术后12个月布朗强迫量表(YBOCS)评分分别下降37%和57%。由于手术可能造成不可逆的大脑损伤,因此开放性手术颇受争议。

脑深部电刺激(DBS)是治疗运动障碍疾病的有效方法。临床上发现,DBS治疗对帕金森病(PD)合并强迫症患者的运动和非运动症状,如强迫思维、强迫行为和情绪障碍得以改善,于是临床上已依据DBS治疗PD合并OCD患者的经验,将DBS用于OCD的治疗。美国爱荷华大学神经外科的Marshall T. Holland等开展自然追踪随访,回顾性研究9例YBOCS评分平均为34.2±2.5的严重强迫症患者,实施电极植入内囊腹侧或纹状体腹侧(ventral capsule/ventral striatum,VC/VS)的DBS治疗,总结平均随访54.8个月的疗效,结果发表在2020年2月的《Front Psychiatry》在线。

(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

有研究表明,脑深部电刺激(DBS)治疗难治性强迫症(obsessive-compulsive disorder,OCD)有效。在最佳刺激参数下,对内囊腹侧前肢(ventral anterior limb of the internal capsule,vALIC)电刺激可迅速改善患者的焦虑和情感变化。OCD是一种精神疾病,在一般人群中的终生患病率为2%。其主要症状为焦虑、强迫思维(obsessions)和重复行为(compulsions)。患者通常接受认知行为治疗或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)治疗,如果疗效不佳可选择氯米帕明或SSRI联合抗精神病药治疗;但仍有10%的强迫症患者对治疗不敏感,症状仍持续存在。对于这些患者,脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)是一种新兴的治疗选择,该疗法用电脉冲选择性刺激局部脑靶点区。DBS已经用于多种精神疾病的治疗,包括抑郁症、神经性厌食症和成瘾等。对于强迫症,最常见的靶区包括纹状体区域,如伏隔核(NAc)、腹侧内囊或腹侧纹状体和内囊腹侧前肢(vALIC),以及丘脑底核、丘脑下脚和最近提出的内侧前脑束。在优化刺激参数后,vALIC-DBS患者可获得一系列症状改善,首先是焦虑和情感变化快速改善,随后强迫观念和强迫行为逐渐减少;但需要数周或数月治疗时间,甚至需要联合治疗。

荷兰阿姆斯特丹大学神经科学中心神经外科的Damiaan Denys等研究以杏仁核为主要环节的相关环路功能,解释vALIC-DBS对焦虑和情感变化的快速效应;分析患者在长期刺激期间与刺激停止1周后的静息状态功能性MRI数据,并与相匹配的健康志愿者进行比较,同时应用功能连接分析和动态因果建模分析MRI成像数据。研究结果发表于2020年5月《Brain》杂志。

(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

在过去的十年中,应用神经记录和调控技术治疗临床疾病急速发展。神经调控,作为原发性震颤和帕金森病的主要治疗方法,已扩展到治疗神经系统其它疾病和精神疾病。同时,原本用于脑血管疾病的血管内治疗方法,也正在成为输送刺激器到中枢神经系统和外周神经的微创技术,并已初步显示其安全性和有效性。美国德克萨斯州休斯顿UTHealth McGovern医学院神经内科的James Z. Fan等通过文献复习,综述血管内神经记录和调控的历史、进展和在治疗神经系统疾病的应用状况。文章发表于2020年5月《Frontiers in Neuroscience》在线。

(点击标题跳转原文)

编译:朱磊

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)的主要病理改变是中脑黑质多巴胺能神经元的变性坏死和多巴胺水平的明显下降。目前尚无彻底治愈的办法,只能延缓疾病的进展。美国加州大学圣地亚哥分校细胞与分子医学部的Hao Qian等通过敲除RNA结合蛋白PTB(PTBP1)实现鼠源或人源星形胶质细胞转化为成熟神经元,成功建立逆转帕金森病小鼠模型。结果发表于2020年6月的《Nature》杂志。

(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

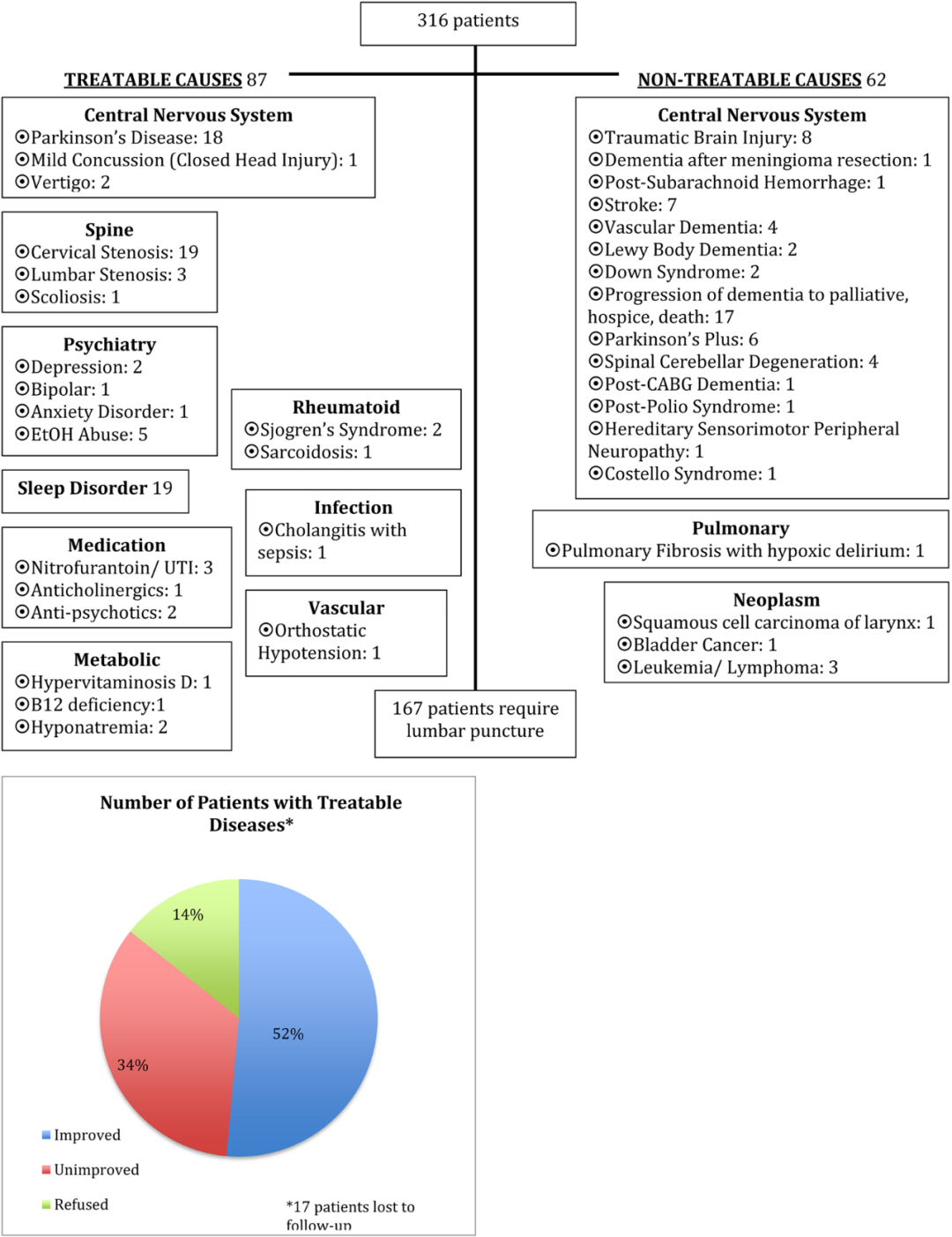

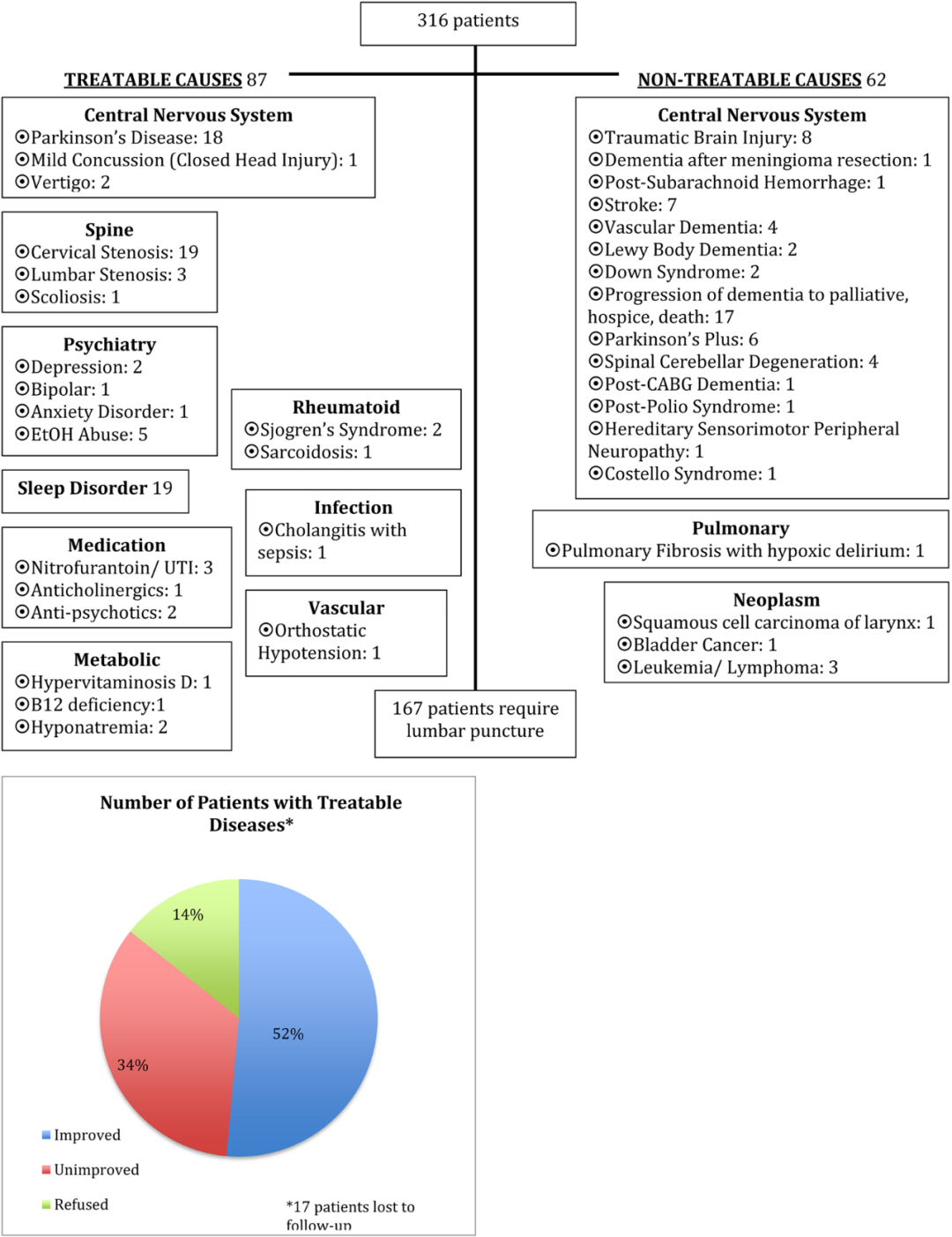

1965年Hakim和Adams在3例临床病例的基础上,首次提出常压性脑积水(Normal Pressure Hydrocephalus,NPH)的概念。常压性脑积水有特发性与继发性之分。特发性NPH依据临床认知障碍、步态异常和尿失禁的三联征,以及脑室扩大的放射学表现进行诊断。既往有创伤、感染、占位性病变、出血或导水管狭窄等可造成脑室的结构损伤发生继发性NPH。分流术治疗继发性NPH的效果良好。但特发性NPH(iNPH)的治疗更具挑战性。

文献报道分流术治疗iNPH的结果差异很大。部分患者效果较好,部分患者无效甚至临床症状恶化。因此,有学者建议暂停对iNPH患者进行分流手术,其原因是选择患者可导致偏差。因此,准确诊断对于改善iNPH的分流术的效果至关重要。根据Bayes定理,只有30%的脑室扩大和共济失调患者,可能发生特发性常压性脑积水。经过最佳诊断试验(如腰椎穿刺持续脑脊液引流后患者临床症状改善)进行验证,可以发现70%原先诊断为iNPH的患者实际上为非NPH。于是,给这部分诊断为iNPH的非NPH患者(亦称“伪iNPH”),应修正诊断并正确治疗,以避免不必要的手术。

为确定伪iNPH的发病率及临床处理,美国底特律Henry Ford医院神经外科的Jason M. Schwalb等纳入328例诊断为NPH的患者进行研究;通过神经外科医生、认知神经科医生和神经心理学家组成多学科团队,对研究对象重新评估、修正诊断和制定最佳治疗方案(图1)。结果发表于2020年10月《Neurosurgery》杂志。

攻击行为是精神疾病患者的常见症状。涉及攻击行为的两个脑区是杏仁核和下丘脑。攻击行为的主要治疗有药物和非药物治疗。用于治疗的药物多种多样,但药物都可能产生较大的副作用,而且对一部分人无效,称为药物耐受。出现药物耐受时,则寄希望于立体定向毁损和脑深部电刺激(DBS)等手术,可改善患者的症状和生活质量。但手术的临床结果常难以解释,减少攻击行为的机制不清楚。巴西圣保罗里巴内斯医院神经科学实验室的Flavia Venetucci Gouveia等复习文献,阐述杏仁核和下丘脑的功能、手术的理论基础和控制攻击行为的神经生物学机制。结果发表于2019年7月的《Neurosurgery》杂志上。

(点击标题跳转原文)

矢状束(sagittal stratum,SS)是位于侧脑室庭(atrium)外侧矢状分布的大束状白质结构,内含连接同侧大脑半球多个区域白质的重要交叉型联络纤维。既往认为,其主要由下额枕束(inferior fronto-occipital fascicle,IFOF)和视放射(optic radiation,OR)构成。近期通过扩散张量成像(diffusor tensor imaging,DTI)研究,发现SS包含下纵束(inferior longitudinal fascicle,ILF)和中纵束(middle longitudinal fascicle,MdlF)。MdlF位于弓状束(arcuate fascicle,AF)内侧,IFOF上方,并延伸至颞上回(superior temporal gyrus,STG)。ILF走行于颞角外下方,连接枕叶和颞叶前部。然而,ILF是否可看作为独立传导束尚未确定。意大利Azienda Ospedaliero大学神经外科的Davide Tiziano Di Carlo等进行SS显微解剖研究,并讨论该解剖结构在外科手术入路上的意义,结果发表于2019年11月的《Acta Neurochirurgica》杂志。

丘脑底核(subthalamic nucleus,STN)是基底节与丘脑间环路中的重要中继核团,通过抑制该环路调控运动功能,是治疗帕金森病、强迫性精神障碍和癫痫等疾病的深部脑电刺激(DBS)靶点。丘脑底核区缺血可导致多种运动、行为情绪与认知障碍。土耳其萨姆松奥都古兹·玛伊斯大学医学院神经外科的Serhat Baydin等通过解剖尸头标本阐明丘脑底核血供的来源及相应穿支分布。结果发表在2019年12月《World Neurosurgery》在线上。

丘脑底核(STN)、苍白球内侧核(GPi)和脚桥核(PPN)是脑深部电刺激(DBS)治疗多种疾病的有效靶点。但对于DBS靶点精确的神经解剖尚未达成共识。既往文献研究集中在刺激靶点与神经功能通路的关系,缺乏神经核团的详细解剖部位。美国佛罗里达大学神经外科的Vanessa M. Holanda等在10具尸体20个大脑半球进行显微解剖研究,再将尸体解剖结果与超高场强MRI成像的11.1 T场强MRI 和4.7 T场强MRI纤维束成像进行比较,确立STN、GPi和PPN及其相关纤维束通路的解剖部位。研究结果发表于2019年8月《Neurosurgery》在线。

额上回(Superior Frontal Gyrus,SFG)是掌控运动、工作记忆、静息态和认知等多项功能的重要区域。对额上回的不同部位解剖研究,可以更好的理解额上回对人类认知功能和肿瘤手术造成后果的重要性。美国洛杉矶南加利福尼亚大学神经外科的Robert G. Briggs等通过对健康成人的大脑纤维束的MRI成像技术和尸头脑纤维束的解剖,研究额上回及其白质束连接,其结果发表于2019年11月的《Clin Anat》在线上。对于颅内深部病变,MRI引导下的激光间质内热疗(Laser Interstitial Thermal Therapy,LITT)是一种新兴的微创疗法。使用激光对治疗靶点进行精确和微创热损伤,可用于癫痫灶明确的难治性癫痫和脑肿瘤。岛叶病变因其周围存在重要结构,在治疗过程中极具挑战。因此,精确地了解到达岛叶的手术径路和激光消融手术过程中毗邻的重要神经结构对减少并发症至关重要。土耳其昂达库兹美伊斯大学神经外科的Baydin S等应用断层解剖和纤维束分离技术,探讨经前额叶径路利用激光间质内热疗治疗岛叶区病变所涉及的显微解剖,其结果发表于2019年12月的《World Neurosurg》杂志上。

脑室内病变由于位置深在、血管分布复杂及与白质纤维的关系密切,手术治疗具有挑战性。尤其是三角区和颞角的侧壁几乎全部被功能性白质纤维所覆盖,此部位的肿瘤手术入路选择更加困难。意大利威尼托特雷维索Ca'Foncello医院的Lorenzo Pescatori等通过尸头解剖,对脑室三角区侧壁和颞角的白质纤维进行显微解剖研究,探索从同侧纵裂经楔前叶入路安全切除该区域的病变,保持白质纤维的解剖和功能完整,结果发表于2020年2月的《Neurosurg Rev》在线。

丘脑是一对卵形灰质团,位于脑干上方,侧脑室之间,构成第三脑室的外侧壁。其深部毗邻负责感觉、运动及认知功能相关的重要神经、血管结构,手术极具挑战性。丘脑手术的主要病变部位不仅要充分暴露,而且要尽量减少对周围的结构损伤。土耳其伊斯坦布尔大学Cerrahpasa医学院的Oguz Baran等采用尸头解剖和扩散光谱成像技术对丘脑不同区域、不同入路进行研究,同时描绘手术路径损伤白质纤维束和深部脑核团的风险,其结果发表于2019年8月的《World Neurosurgery》上。

脑干连接端脑与脊髓,包括中脑、脑桥和延髓三部分,由致密的白质纤维和灰质核团排列形成复杂的三维结构。脑干的白质纤维排布不同于端脑和脊髓,大量的传入和传出纤维经脑干从端脑到达脊髓,其在脑干不同平面发生系统性重排进而导致脑干解剖的复杂性。由于脑干纤维束致密的特点,脑干损伤神经症状很严重,也对神经外科干预该部位疾病造成困难。因此,理解脑干内部结构和识别脑干安全入路对脑干疾病手术治疗至关重要。印度孟买Seth G. S.医学院K.E.M.医院神经外科的Abhidha Shah等通过尸头解剖和Klingler技术,对脑干纤维束和灰质核团进行显微解剖,其结果发表于2019年9月的《World Neurosurgery》上。

岛周前象限切开术白质纤维束的解剖

(点击标题跳转原文)

额叶局灶性癫痫占难治性癫痫的20%。在局灶性癫痫综合征中,仅次于颞叶癫痫,据第二位常见原因。对于较小的额叶致痫灶可以单纯切除,而较大的病灶则需要切除额叶。目前,离断性手术,如半球切开术、前象限或后象限切开术已逐渐成为治疗儿童较大的半球性或半球下病灶的主要手术方式。如额叶有明确致痫灶,同时需保留中央前回皮质和运动功能时,岛周前象限切除术是理想的手术方案。该手术可以保留运动皮质、后象限和神经投射的完整性。西班牙阿利坎特大学总医院神经外科的Pablo Gonzalez-Lopez等通过尸头解剖研究岛周前象限周围毗邻的纤维束。结果发表于2019年12月的《J Neurosurg Pediatr》在线。(点击标题跳转原文)

编译:胡柯嘉

目前,即使对最有经验的神经外科医师,桥脑手术仍然是一个挑战。既往文献中已经描述几个桥脑的安全进入区,每个区都有其自身的优势和局限性。巴西圣保罗联邦大学儿童肿瘤研究所神经外科的Sergio Cavalheiro等通过尸头解剖,研究桥脑纤维束的显微解剖,结合临床确定安全进入脚间沟(Interpeduncular Sulcus)到达桥脑后外侧区的新入路,结果发表于2020年3月的《World Neurosurgery》在线。(点击标题跳转原文)

编译:傅楚华

颞下回(ITG)参与高级认知功能,包括视觉辨认、语言理解、决策及情绪调节等。了解颞下回的解剖及其白质束连接,对改进手术入路,避免损害纤维束传导通路,降低手术并发症发生率至关重要。既往文献中鲜有报道颞下回纤维束的连接在神经外科应用中的研究。澳大利亚威尔士亲王私立医院神经外科的Yueh-Hsin Lin等应用扩散光谱成像技术(diffusion spectrum imaging,DSI),阐述颞下回纤维束连接与其它皮质区的关系,结果发表于2020年8月的《World Neurosurgery》在线上。(点击标题跳转原文)

编译:莫嘉杰

双侧大脑半球各有一个尾状核,是位于大脑半球中心的C型结构,分为头、体和尾三部分。尾状核的生理功能与重复刻板行为密切相关,属于皮质-纹状体-丘脑-皮质神经环路的一部分,其功能异常可引起过度运动和运动障碍疾病(如帕金森病和亨庭顿病)以及精神障碍疾病(如注意力缺陷、多动障碍、强迫症和Tourette综合征)。尾状核发生缺血性或出血性血管病变,可出现意志力缺失、运动障碍、额叶功能异常、语言障碍(优势半球)及认识忽略症(非优势半球)等。大多数尾状核病变发生在其头部;上述神经缺损症状是尾状核头、体部损伤的结果。美国弗吉尼亚大学神经外科和神经内科的Musa Çırak等对尾状核与大脑、基底节的解剖联系、血管供应以及手术损伤的特点进行详细地阐述,结果发表于2020年4月《World Neurosurg》在线。

主要从事功能神经外科和神经调控领域临床诊疗工作,特别是脑深部电刺激治疗帕金森病等神经精神疾病的研究。近年来主持国家自然科学基金1项,参与国家科技支持计划、国科金重点项目等多项课题,发表SCI论文10余篇,主编、参编专著5部,获全军医疗成果一等奖1项。目前担任中国研究型医院学会神经微侵袭治疗专业委员会委员等。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。