患者10岁,男性,突发头痛伴左下肢麻木20余天。

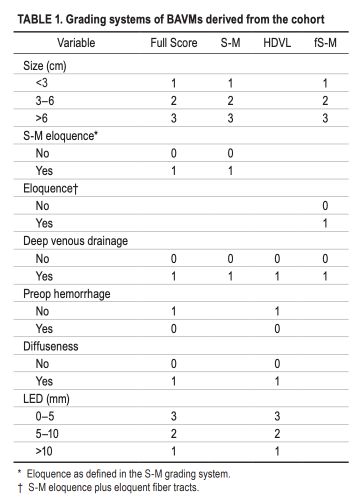

HDVL分级

Jiao YM, et al. J Neurosurgery 2018

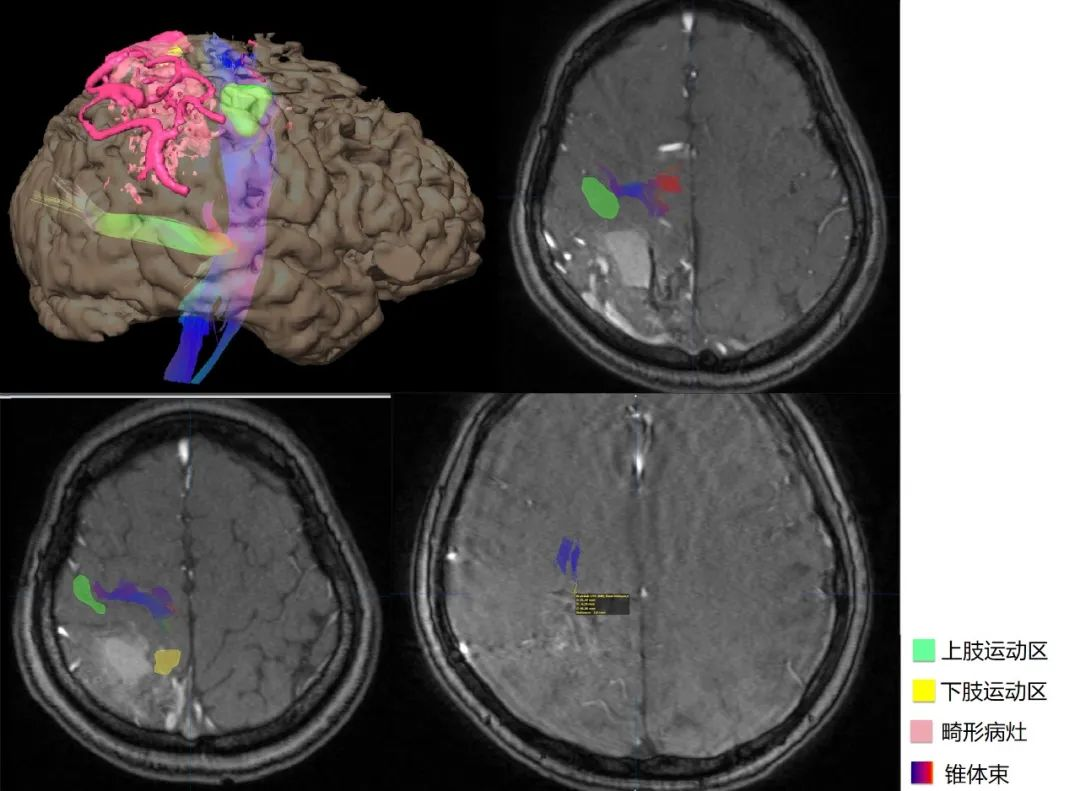

手术方案:原位栓塞辅助下右顶开颅血管畸形栓塞除术。

行3D-RA规划动脉入路选取工作位

微管造影确认供血动脉

微管路图引导下超选入目标动脉

路图引导下首次栓塞完毕导引导管造影明确栓塞效果

微管超选入次要供血动脉微管造影

微管置于近瘘口处造影

导引导管造影明确栓塞效果

微管路图引导下超选入目标动脉

路图栓塞

导引导管验证栓塞效果

路图引导下继续栓塞栓塞剂逆行入供血穿支动脉

导引导管验证栓塞效果

路图引导下继续栓塞

导引导管造影明确栓塞效果

术毕复查3D血管造影(蒙片)评价栓塞效果

术中电生理明确运动区

根据电生理划定手术边界

中线侧造瘘控制大脑前动脉供血

切开病灶前界浅层

分离病灶前外侧边界,切除界面保持在栓塞范围内

分离病灶前侧边界,切除界面保持在栓塞范围内

分离病灶外侧界

分离病灶后外侧界

分离前外侧界深部,夹闭深部供血动脉

术中B超复查,发现后界残留

继续切除后界

取出残留部分

术中复查右颈内动脉前后位DSA

术中复查右颈内动脉侧位DSA

术中复查右椎动脉前后位DSA

术中复查右椎动脉侧位DSA

开颅术者

神经外科主任、首都医科大学神经外科学院副院长

中华医学会神经外科学分会主任委员

中国卒中学会脑血管外科分会主任委员

中国医师协会神经外科医师分会常委

中国研究型医院学会脑血管病学专业委员会副主任委员

海峡两岸医药卫生交流协会神经外科专业委员会副主任委员

国家卫健委脑卒中防治专家委员会出血性外科专业委员会副主任委员

北京医师协会神经外科专家委员会主任委员

中华医学会北京分会神经外科学分会副主任委员

介入术者

医学博士,博士后,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科脑血管病一病区。副主任医师,北京市丰台区青联副主席。先后师从于刘荣耀教授,姜卫剑教授,赵继宗院士,从事脑血管病基础及临床研究十余年,主要擅长颅内动脉狭窄、颅内动脉瘤、血管畸形等脑血管病的介入及外科手术治疗,并在赵继宗院士、姜卫剑教授的指导下,于国内率先开展脑血管病复合手术的研究及临床工作。目前主要从事脑血管病(颅内动脉狭窄,颅内动脉瘤,脑血管畸形等)的介入及手术治疗方面研究,特别是脑动脉瘤、脑动静脉畸形复合手术治疗。在SCI 期刊、《中华医学杂志》上发表多篇学术论著,执笔《神经血管疾病复合手术专家共识》,拥有发明、实用新型等十余项专利。

主持人

博士研究生,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科住院医师。

2014.9-2016.6 首都医科大学附属北京天坛医院硕士研究生外科学(神外);

2016.9-2020.6首都医科大学附属北京天坛医院博士研究生外科学(神外);

主要工作:参与北京市科技计划重大项目《复合手术治疗多种危险因素并存的复杂性脑血管病》(D161100003816005)和十三五重大慢病专项《复杂性脑血管疾病复合手术新模式治疗技术研究》(2016YFC1301800)等复合手术临床课题的研究设计和运行管理;从事脑血管病、肿瘤等方面神经外科复合手术模式探索和技术创新,开展新技术的医疗质量持续改进;通过复合手术模式搭建脑血管病急诊危重症绿色通道救治体系和技术探索。

在SCI 期刊上发表多篇学术论著,参与多部教材编写。