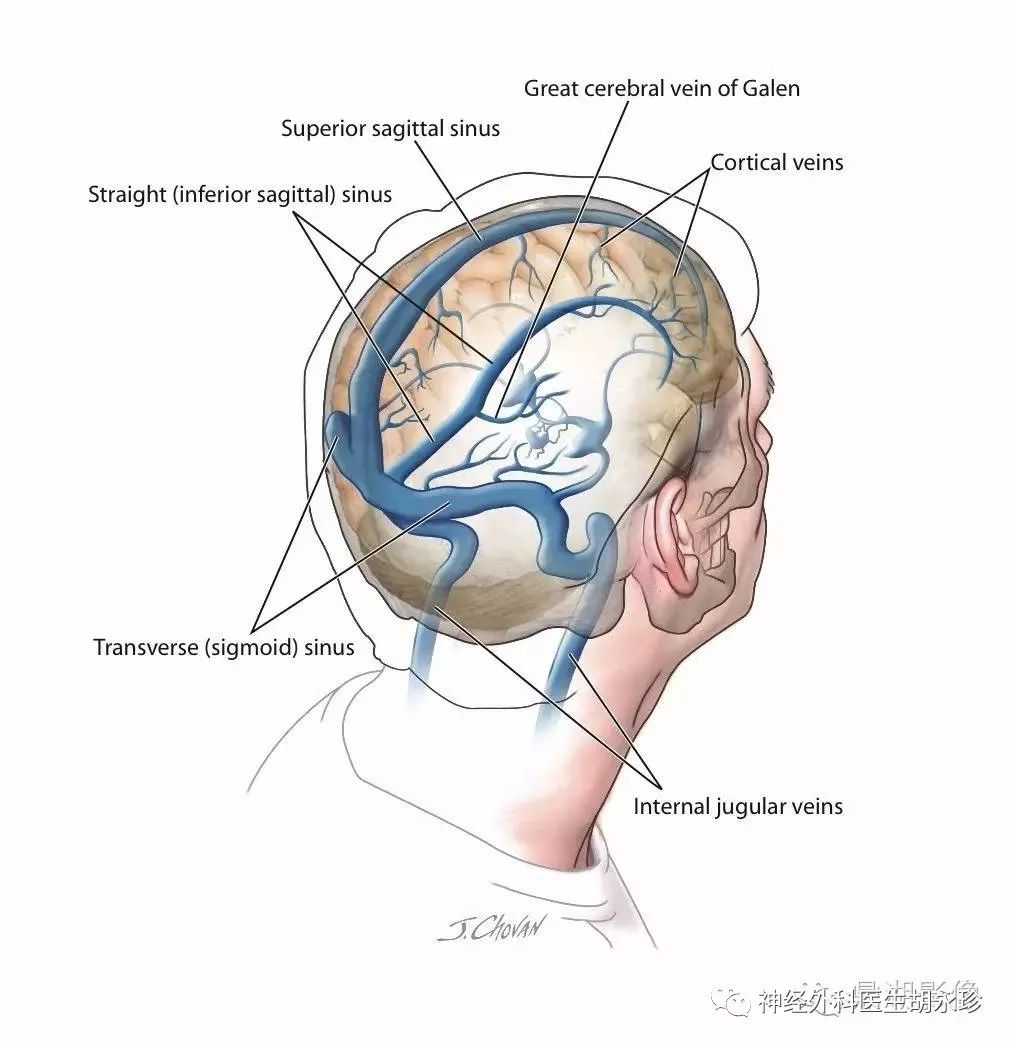

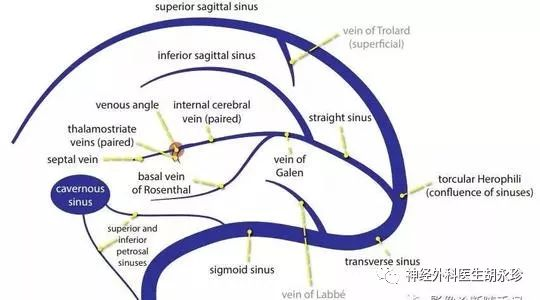

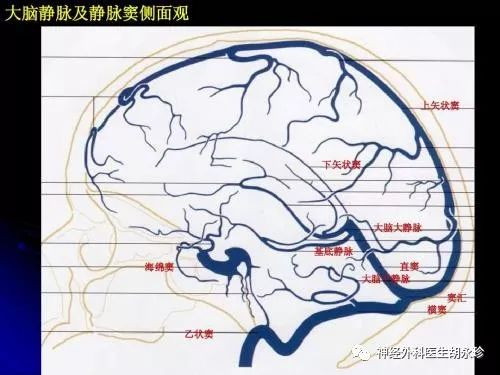

脑静脉窦位于两层坚固的硬脑膜之间,壁内有很多的毛细血管和小动脉,窦的内面有一层扁平细胞,是和静脉相连的内皮细胞,各静脉窦之间互相沟通。脑静脉窦分为上、下矢状窦、直窦以及左右成对的横窦、海绵窦、乙状窦。

(1)上矢状窦:位于大脑镰的上缘,主要接受来自大脑上静脉分支、颅骨板障静脉而来的血液以及属于颈外静脉系统的颅骨静脉的血液;

(2)下矢状窦:位于大脑镰下缘的后半部,在小脑幕处直接与直窦相连接,主要接受来自大脑深层静脉的血液;

(3)直窦:位于大脑镰与小脑幕之间,接收来自下矢状窦、小脑上静脉及大脑上静脉的血液,向后与上矢状窦的后端融合而称为窦汇;

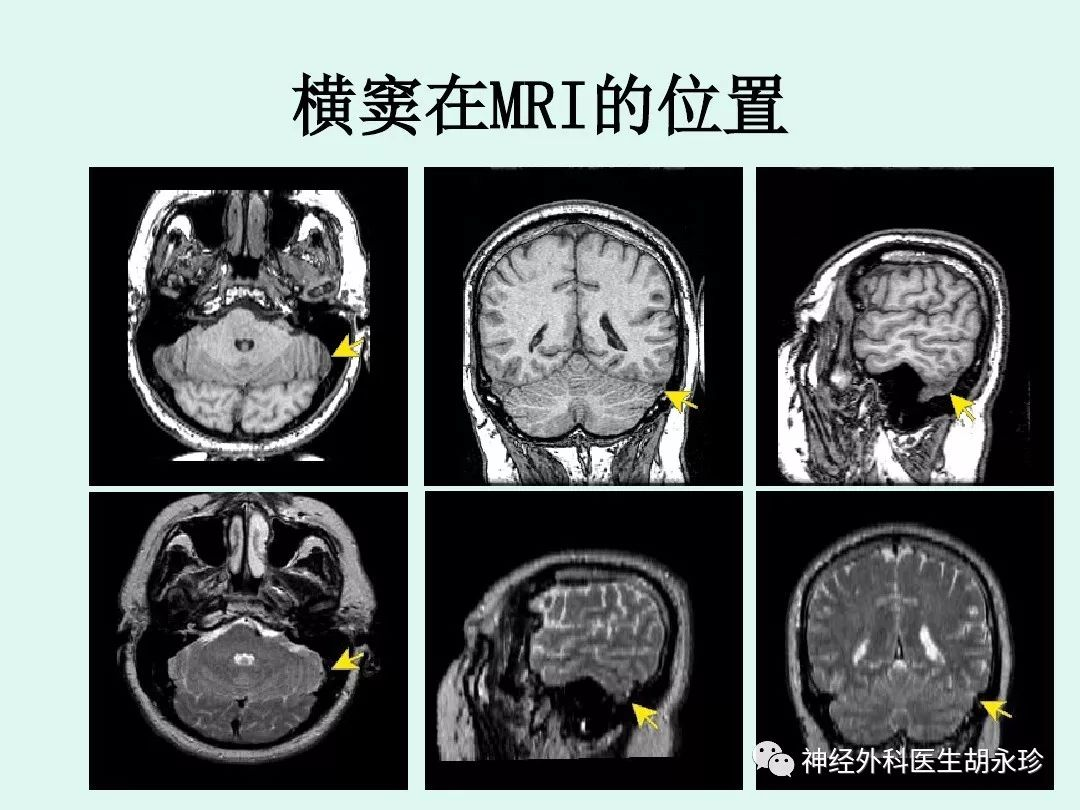

(4)乙状窦和横窦:乙状窦位于颞骨的乙状沟内,向后续连横窦。横窦为最大的静脉窦,在枕骨隆凸处,横窦、直窦、上矢状窦汇合成窦汇,二者主要接受大脑半球枕叶内侧及外侧面的静脉和小脑上、外、下静脉、椎静脉、桥脑和延髓的静脉、颅骨板障静脉、中耳小静脉的血液;

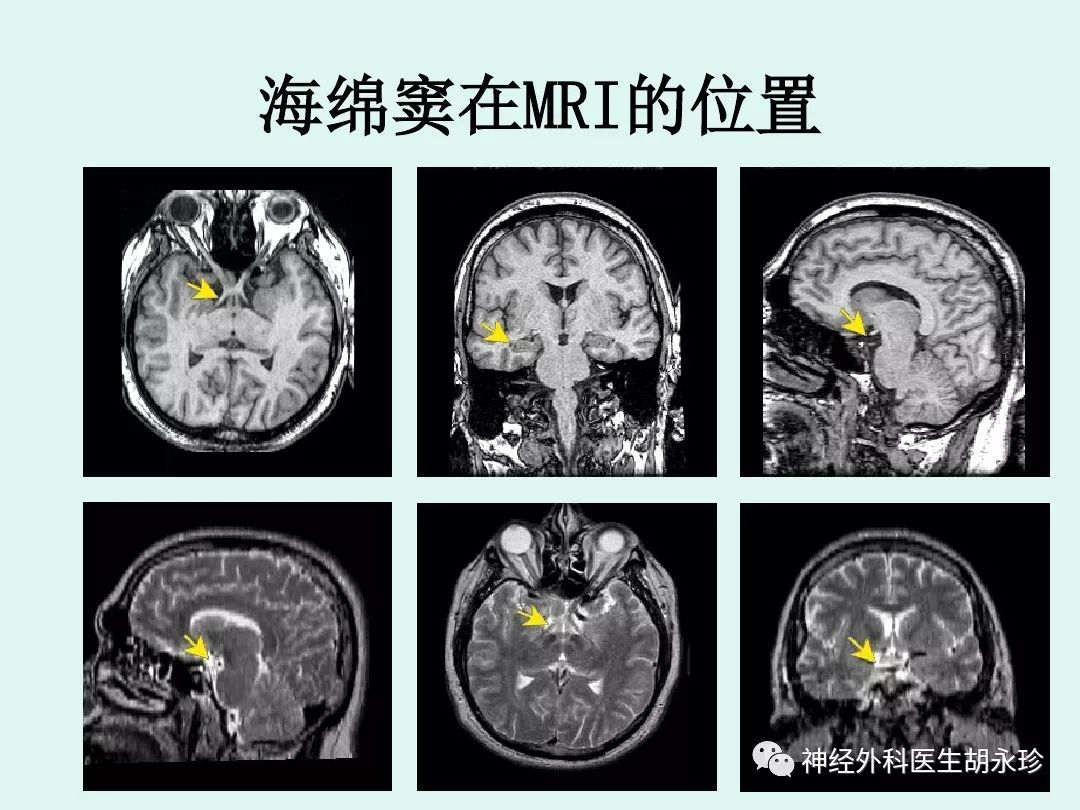

(5)海绵窦:位于蝶鞍两侧蝶窦上,接受眼静脉、、蝶顶窦、大脑中静脉、下静脉的血液。

由于脑静脉与静脉窦内无瓣膜,静脉血可以发生逆流,颅内、外静脉间有丰富的吻合支,颅外感染可直接通过这些通道引起颅内感染,而且部分颅内静脉堵塞可不出现临床症状等特殊的解剖学特点,脑静脉窦血栓形成容易被漏诊、误诊。

静脉窦内血凝块可以激活窦壁的疼痛感受器,并影响脑脊液从蛛网膜颗粒吸收,使引流至静脉窦的皮层静脉和深静脉扩张。膨胀的脑静脉可以向脑实质内、硬膜下或蛛网膜下腔破入造成脑内出血或蛛网膜下腔出血。静脉窦血栓伸展至脑浅静脉和深静脉可以继发局限性脑水肿和脑梗死。后期颅内静脉和静脉窦内的血凝块纤维。

除面部、副鼻窦、咽喉和中耳化脓性感染以及全身感染症状外,定位体征表现为眶部由于静脉回流受阻而出现眼球突出、眼睑及结膜充血、水肿、眼底静脉淤血、视乳头水肿;由于动眼、滑车、外展神经麻痹眼球固定、活动受阻、瞳孔扩大、对光反射消失;三叉神经受累时表现为眼球、前额部、面颊疼痛,或感觉减退。有的患儿还可出现视力减退甚至失明。海绵窦血栓形成还可引起脑膜炎、脑脓肿、颈内动脉炎、颈内动脉海绵窦瘘及蛛网膜下腔出血、脑垂体感染等并发症,并出现相应的临床表现。

炎性血栓多见于副鼻窦、鼻腔、横窦、海绵窦、乙状窦的感染,偶见小儿囟门穿刺、败血症、化脓性脑膜炎的合并症或脑脓肿引起。主要临床表现有颅内压增高、额顶部皮质受损及头皮静脉怒张和交通性脑积水症状,上矢状窦血栓形成多为单侧,可无明显临床症状。

主要由化脓性中耳炎、乳突炎、颜面的疖肿、蜂窝织炎、颈部淋巴结炎等侵及乙状窦的骨壁形成血栓,或先导致通向乙状窦的静脉发生血栓,再蔓延至乙状窦。当化脓性中耳炎或乳突炎的患儿出现败血症表现,则应考虑有乙状窦血栓形成的可能。其主要症状为突然耳后部疼痛,同时伴有乳突红肿、疼痛、静脉怒张;由于容易引起上矢状窦静脉回流受阻,常有颅内压增高,有的出现后组颅神经受累症状,如吞咽困难、构音不清等,严重者出现精神症状和昏迷,病变对侧出现不全偏瘫和锥体束征。

很少见,患儿出现昏迷、颅内压急剧升高、肢体强直、惊厥或呈去大脑强直发作、手足抽搐或不自主舞蹈动作等症状,脑内出血可破入脑室而引起血性脑脊液,病情危重患儿可在短期内死亡。

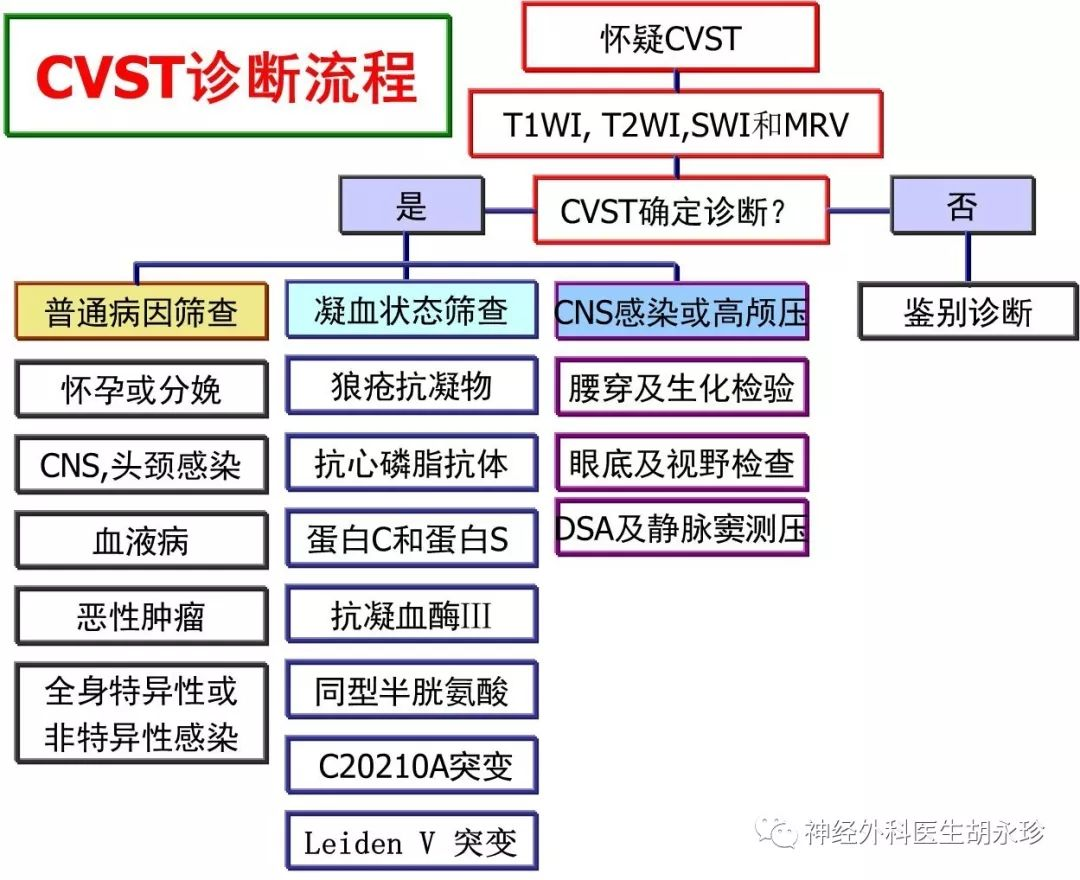

脑静脉窦血栓形成(CVST)临床诊断流程: