来自德国慕尼黑工业大学医学院的B. Ikenberg教授团队拟通过对基底动脉闭塞患者血栓成分进行组织病理学分析,比较其与前循环血栓在病因学上的差异。

——摘自文章章节

【Ref:Berndt M, et al. Clin Neuroradiol. 2020;doi: 0.1007/s00062-020-00964-5.】

基底动脉闭塞(BAO)常导致高死亡率和高致残率。虽然缺乏RCT研究支持,机械取栓(mechanical thrombectomy,MT)在多数中心已经成为标准治疗方法。到目前为止,对于前后循环血栓成分分析没有发现明显差异,这可能与既往研究纳入的基底动脉闭塞患者较少有关。另一方面,血栓的演化直接影响血栓成分,而血栓成分又受到局部解剖和血流条件的影响,前后循环在这方面存在差异。因此前循环关于血栓研究的结果可能无法直接应用于后循环。来自德国慕尼黑工业大学医学院的B. Ikenberg教授团队拟通过对基底动脉闭塞患者血栓成分进行组织病理学分析,比较其与前循环血栓在病因学上的差异。

连续纳入了2008年至2017年使用第二代取栓装置治疗的BAO患者(n=134),其中59例血栓(44%)可被用于进一步组织学分析。前循环血栓的有关数据均取自现有的122例前循环大血管闭塞数据库。研究者对血栓组织病理学进行盲评,不清楚相应病例的临床和介入治疗数据。使用定制的量化软件(CAMPThrombus 1.0,未上市)分析不同血栓成分的相对定量分数:纤维蛋白/血小板比值(fibrin/platelets[F/P])、红细胞(RBC)和白细胞(WBC)(图1)。血栓内的白细胞数量与F/P和RBC相比较低,后面两种为主要成分,且含量大致呈反比。因此,RBC/F/P比值(以下称构成比)可用于描述血栓的整体构成成分。此外,本研究还进一步将数据与前循环血栓的组织病理学分析进行比较,以进一步分析其与发病机制间的关系。

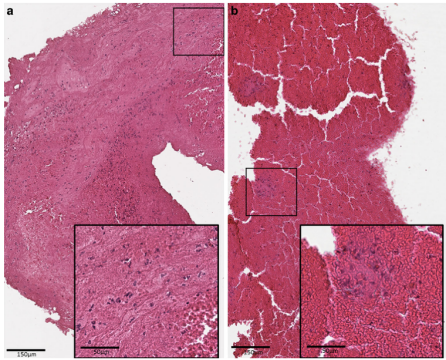

图1. 2张苏木精-伊红染色的脑血栓的组织病理形态学切片。a取自大脑中动脉的血栓,b取自基底动脉的血栓。病因均为心源性栓塞。血栓成分的比较显示后循环血栓中的红细胞更多。两种血栓均为HE染色,显示红细胞(红色)、白细胞聚集(深蓝色)和纤维蛋白/血小板区域(紫色)。概览图中的黑条为150µm,小方框中的黑条为50µm。

59例BAO患者的血栓样本纳入研究,患者的人口学、临床及介入相关资料见表1。

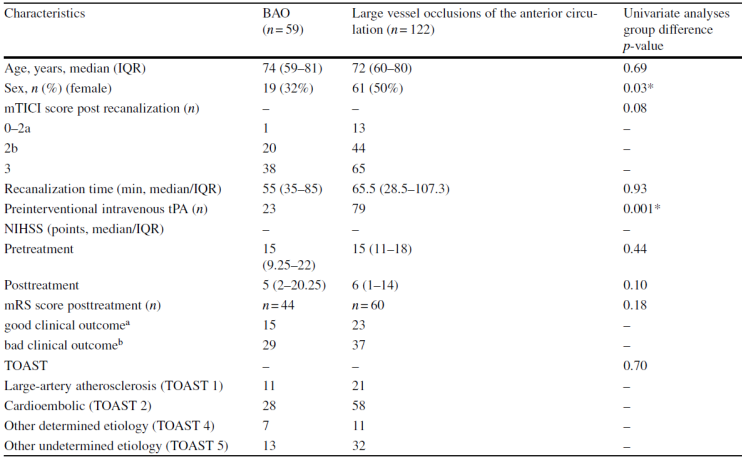

表1. 患者特征

所有急性基底动脉闭塞(n=59)和前循环大血管闭塞(n=122)患者的基线人口统计学,临床和介入治疗数据。以单因素分析的p值表示组间差异。

前循环血栓和基底动脉血栓成分的比较:

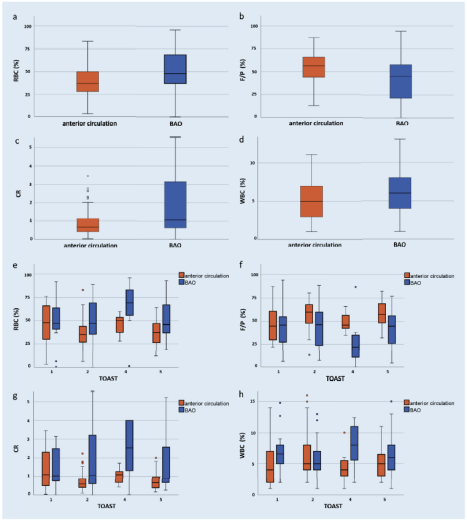

基底血栓中的红细胞数目(以%表示中位数比例(IQR):0.48(0.37–0.69))显著高于前循环血栓(0.37(0.28-0.50),p<0.001)。相反,相较于前循环,基底动脉血栓的F/P明显更低((IQR,%):0.45(0.21-0.58)vs. 0.57(0.44-0.66),p<0.001)。没有发现白细胞成分的显著差异((IQR,%):0.06(0.04-0.08)vs.前循环血栓(0.05(0.03-0.07),p=0.11)。基底动脉(1.07(0.63-3.14))和前循环血栓(0.67(0.42-1.14),P < 0.001)之间的构成比显著不同。图2a-d概括了基底动脉和前循环血栓的相对构成成分。

图2. a-d:BAO与前循环血栓的血栓成分比较(a RBC,b F/P,c CR,d WBC)e-h:根据卒中病因(TOAST分型:①大动脉粥样硬化性、②心源性栓塞、④其他确定的病因、⑤病因不明)的前循环及BAO血栓成分比较(e RBC, f F/P, g CR, h WBC)。

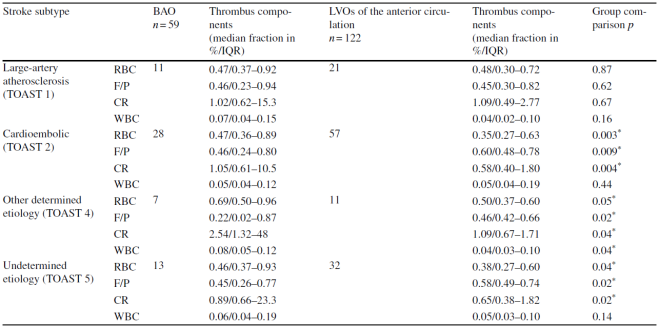

根据卒中病因,基底动脉和前循环的血栓组成如图2e–h所示。表2展示了相应的数值。在大动脉粥样硬化性卒中患者(TOAST 1)中,前循环和后循环之间的血栓组成无统计学差异(表2)。对于所有其他卒中亚型,基底血栓的红细胞数量和组成比均显着高于前循环血栓(具体统计学数据见表2)。

表2. 根据卒中病因分型比较前后循环血栓的成分差异

根据各病因分型,基底动脉闭塞(n=59)和前循环大血管闭塞(n=122)的血栓成分(%的中位数/ IQR)。并展示了组间比较的P值(Wilcoxon秩和检验)

前循环血栓与基底动脉血栓中不同卒中亚型之间血栓组成的比较

在BAO患者中,对于心源性栓塞(TOAST 2)和隐源性卒中(TOAST 5),结果显示血栓成分存在相似的RBC和F/P比例(p=0.64)。后循环的心源性栓塞血栓(TOAST 2)与大动脉粥样硬化引起的血栓(TOAST 1)在构成比(RBC/F/P)上没有区别(p=0.94)。

在前循环血栓中,心源性栓塞和隐源性卒中的血栓成分之间无统计学差异(p = 0.61),但是与大动脉粥样硬化性血栓(TOAST 1)相比,心源性栓塞的血栓(TOAST 2)的构成比明显较低(p = 0.04)。

研究结果提示,基底动脉血栓与前循环相比,存在不同的血栓构成:(A)基底动脉血栓含有较高比例的红细胞。(B)基底动脉血栓对于每个卒中亚型(与前循环血栓相反)不存在特定的血栓成分模式。(C)对于大动脉粥样硬化性血栓,基底动脉与前循环(TOAST 1)血栓成分相似。这可能反映了前循环和后循环在血栓形成方面存在着不同的病理生理过程,如:后循环中继发性血栓生成比例更高。