随着习近平总书记倡导的国家“一带一路”建设稳步推进,2019年,默沙东联合全国脑胶质瘤MDT中心正式启动“医带医路”MDT多学科交流项目,推动东西交流,南北互融,持续推动中国脑胶质瘤多学科学术交流。2020年,正值“医带医路”项目启动一周年,神外资讯有幸邀请到福建医科大学附属第一医院脑胶质瘤MDT团队接受专访。

专家寄语

康德智 神经外科

福建医科大学附属第一医院党委副书记、院长

国家卫健委脑防委出血性卒中外科专业委员会主委

国家卫健委脑防委卒中中心建设指导委员会副主委

中国医师协会神经外科医师分会副会长

福建医科大学附属第一医院脑胶质瘤MDT团队

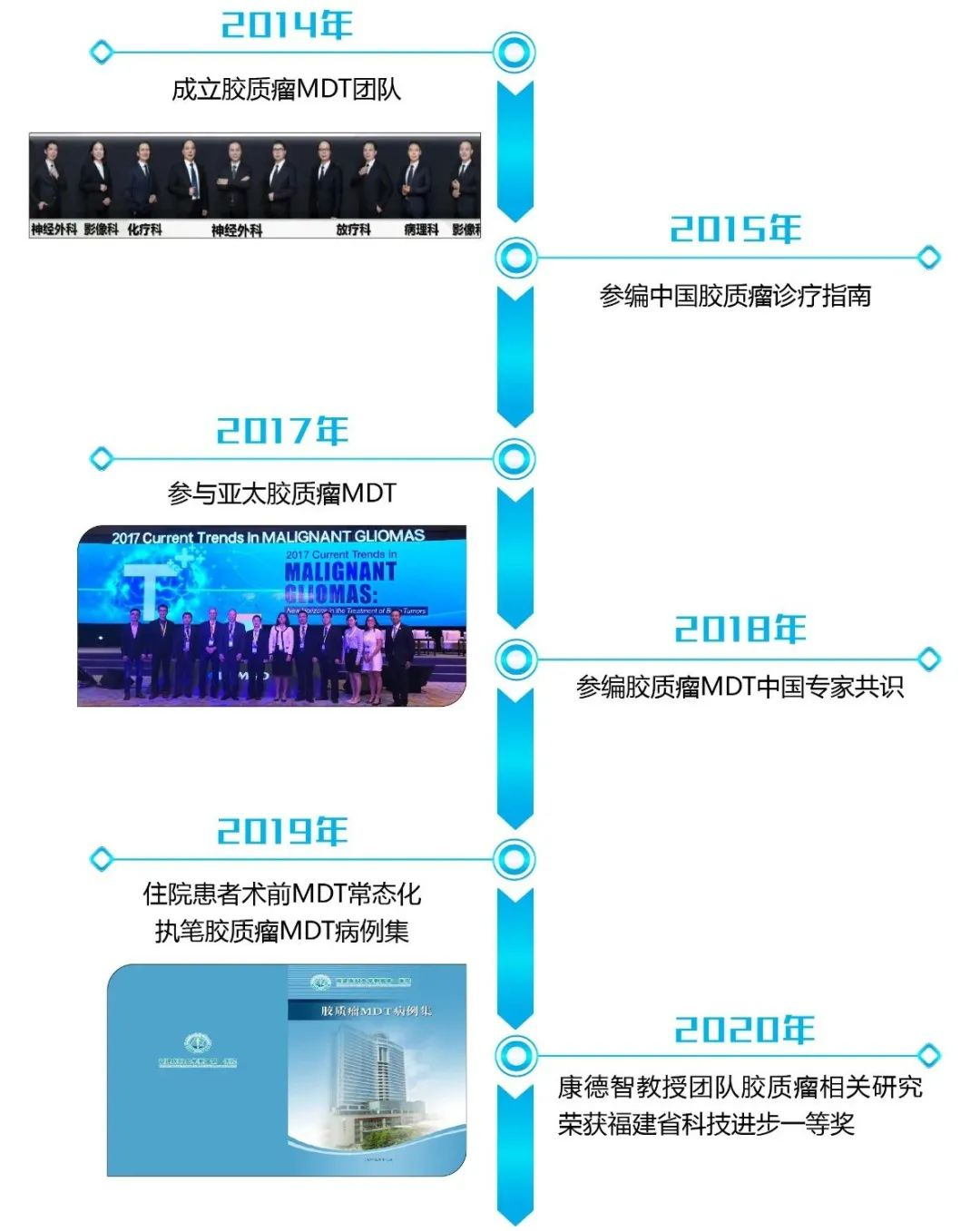

福建医科大学附属第一医院脑胶质瘤

MDT团队大事记

名家专访

神经外科 康德智教授

神经外科 林元相教授

癫痫往往是脑胶质瘤的首发症状,作为功能神经外科领域的专家,您能否分享一下您在脑胶质瘤合并癫痫方面的诊疗经验?

林元相教授:

神经外科 吴喜跃教授

吴喜跃教授:

神经外科 吴赞艺副主任医师

吴赞艺副主任医师:

放疗科 蔡传书主任医师

放化疗是脑胶质瘤术后非常重要的治疗方法,能否分享一下您如何制定既规范又个体化的放化疗方案?

蔡传书主任医师:

放疗科 洪金省教授

您觉得外科医生是否应该参与放疗方案的制定,对个体化的放疗有哪些帮助?

洪金省教授:

化疗科 谢贤和主任医师

能否谈谈您对脑胶质瘤患者个体化化疗的经验?目前,MGMT阴性脑胶质瘤患者的治疗仍不尽人意,您觉得今后药物的研究方向是什么?

病理科 王行富副主任医师

脑胶质瘤病理诊断已经迈入分子诊断的时代,精准诊断的同时纷繁复杂的分子标志物也给MDT团队的其他成员带来认知上的困难,您觉得如何更好的去学习和理解不同的分子标志物在脑胶质瘤诊疗中的意义?

王行富副主任医师:

影像科 李坚副主任医师

李坚副主任医师:

影像科 邢振主治医师

邢振主治医师:

本文章仅供医疗卫生专业人士观看