![]()

![]()

从第一次垂体瘤手术成功完成,到现在已经过去了长达一个世纪。在历史的长河中,解剖学家们就如何到达鞍区这个位置充满了兴趣,提出了众多手术路径,但经蝶窦入路,这一由Cushing和Hirsch发明并改良的经典入路,历经百年,经受住了时间的检验,在现代神经外科中,仍然是治疗鞍区病变的首选入路。

人们对脑垂体的兴趣早在1886年就开始了,当Pierre Marie描述了在两个患有肢端肥大症的患者中发现他们的垂体是增大的。于是他猜想垂体增大是整个肢端肥大症过程的一部分。直到1910年,肢端肥大症是因垂体分泌亢进引起这一发现才被正式提出来,Pierre Marie的观点开创了神经内分泌的早期萌芽,也吸引了无数外科学者研究手术入路来接近这个“葡萄干”大小的神秘器官。

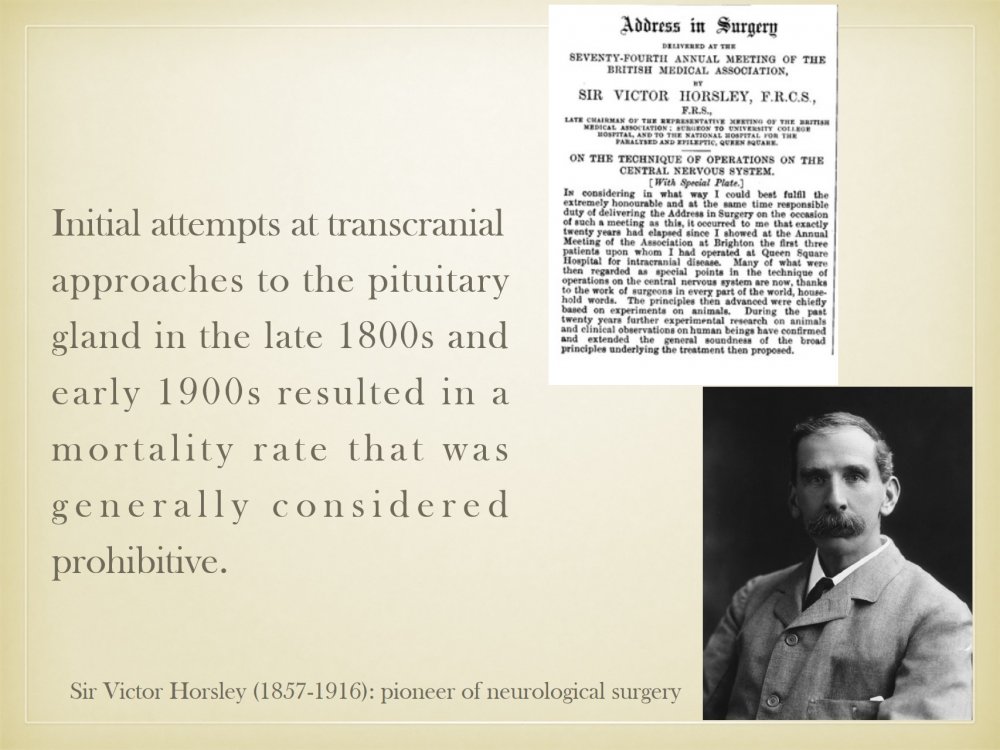

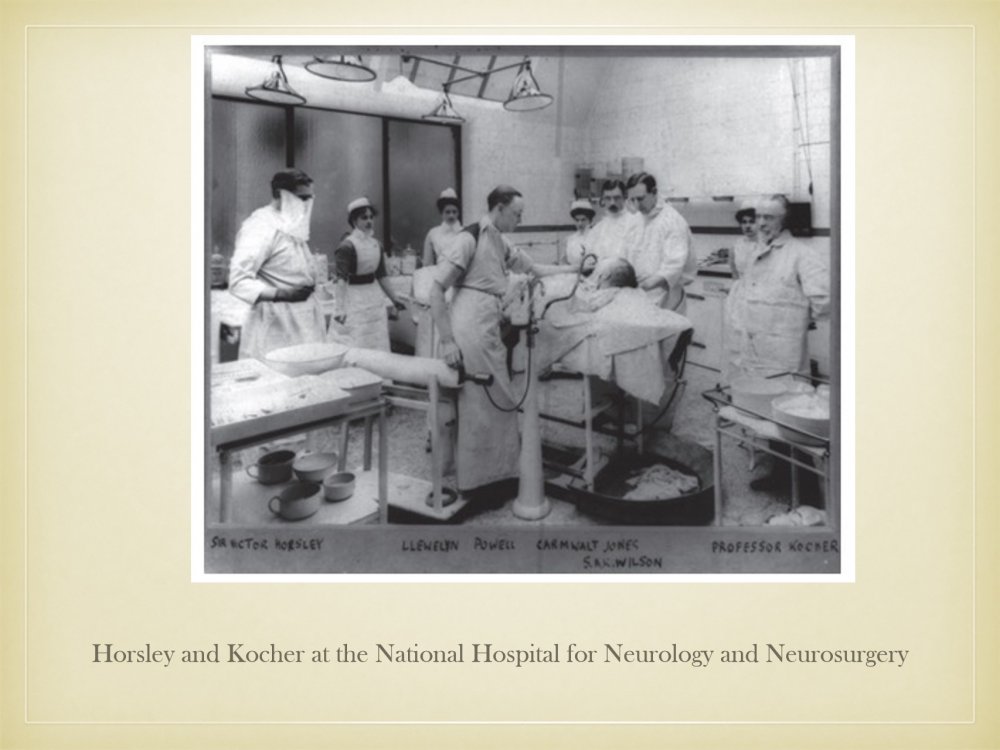

早期到达蝶鞍的入路都是一些经颅的尝试。第一例有文献记载的是1893年Caton和Paul两位学者完成的垂体瘤切除术,他们采用的是著名英国神经外科先驱Victor Horsely爵士推荐的颞下入路。不幸的是,手术都未触及到肿瘤,病人也在术后3个月死亡。

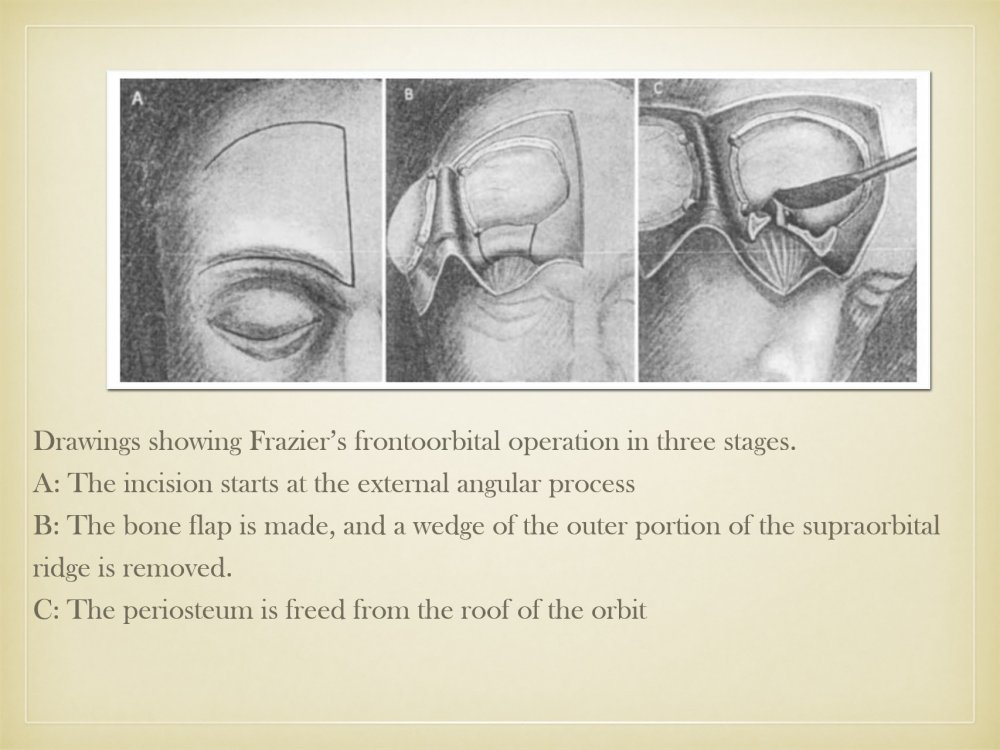

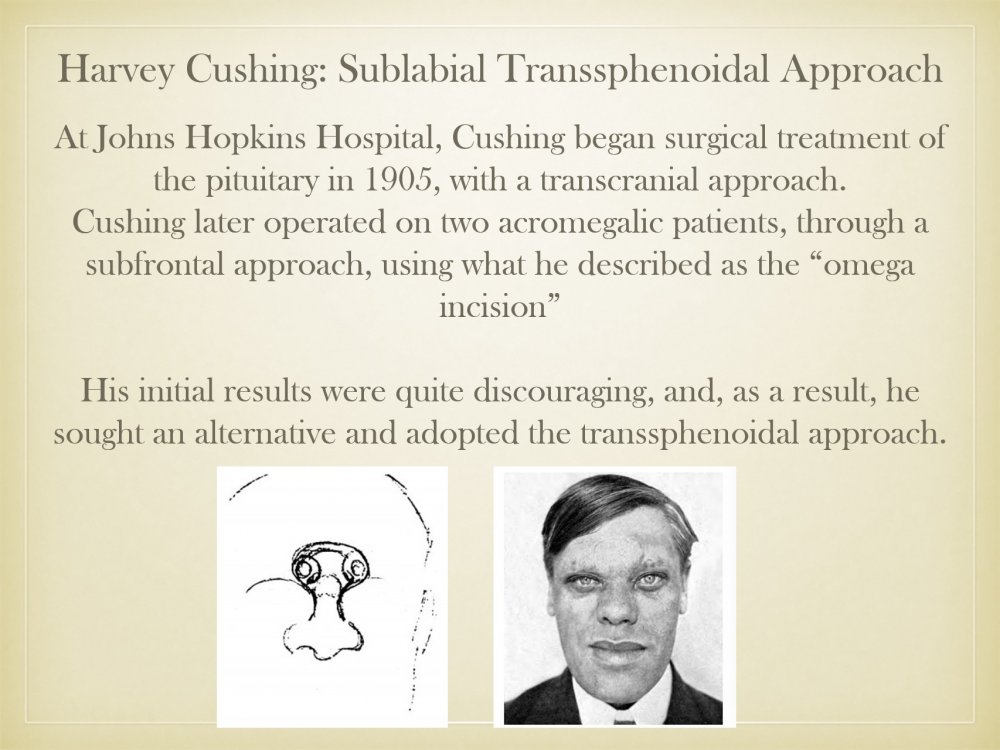

1905年的柏林,Fedor Krause教授使用了经额叶入路到达蝶鞍,后来的很多经额入路都是在此基础上做了改良。在20世纪初,以Dandy,Heuer,Frazier and Cushing为代表的学术界大咖都倾向于经额底的硬膜下入路;而Cushing的经颅入路以经右侧的额下入路为特点。由于Harvey Cushing在整个北美外科界的巨大影响力,20世纪30-40年代,大多数神经外科医生到达垂体窝的入路仍然是经颅入路。

尽管Victor Horsely爵士在垂体瘤手术方面已经明显优于其他同行,但他的病人的死亡率仍然高达20%,这也迫使一些外科医生去寻求更安全的入路到蝶鞍。

1

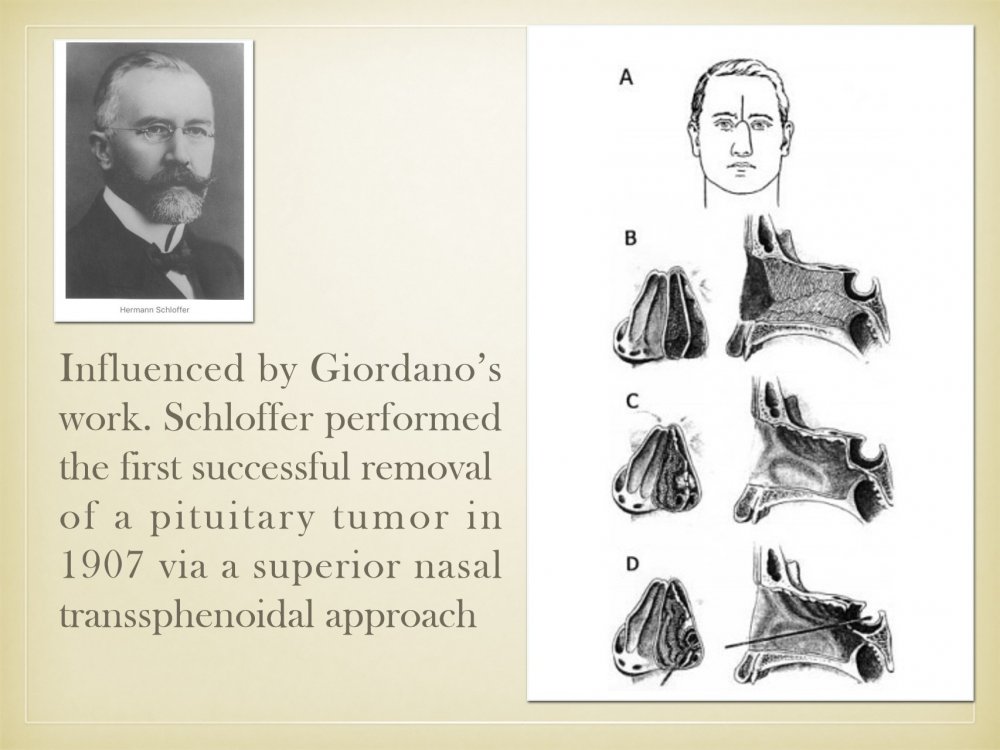

第一个提出经面部手术切除垂体瘤的可能是Giordion,1897年,他描述了一种经眉间入路,切除鼻部和额窦前壁,切口跨双侧鼻旁窦和额部,实现面部皮肤“脱手套”,切除筛骨和嗅丝从而暴露蝶窦前壁。

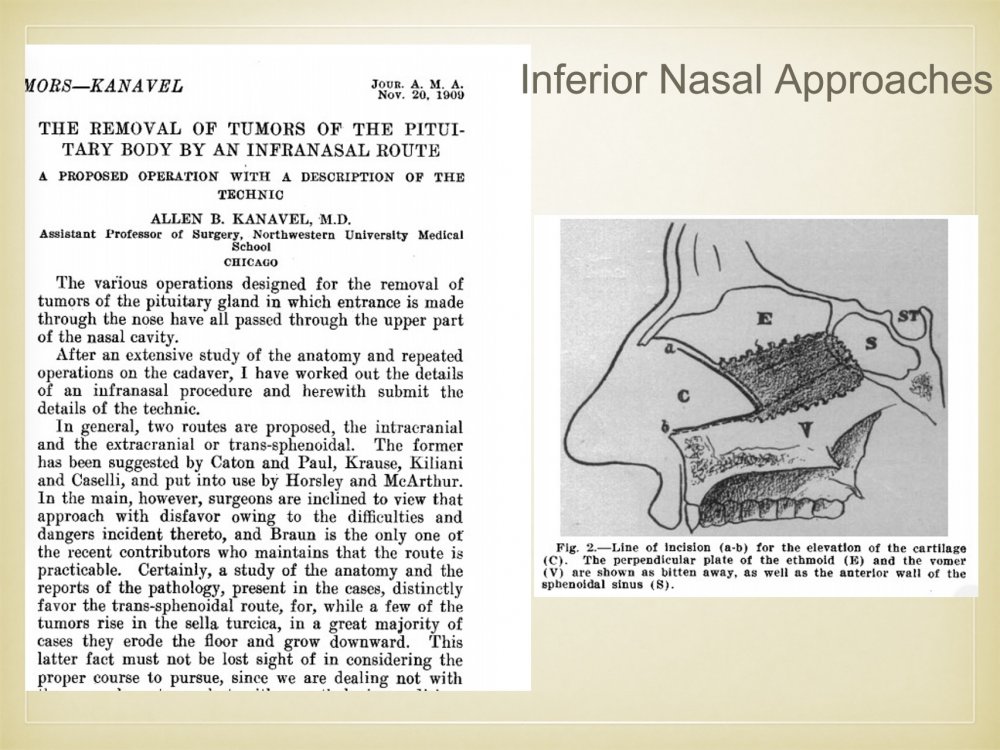

基于Giordion的尝试,1907年3月Schloffer首次成功报道经上鼻部-蝶窦切除垂体瘤,随后1909年,英国神经外科学者Theodor Kocher改进了此入路,切除了鼻中隔粘膜下份,从而可以更好地显示鞍区解剖结构。在同年,芝加哥的Allen Kanavel在JAMA上描述了他的入路,从下鼻部做切口,将外侧鼻部向上翻,并切除鼻中隔。

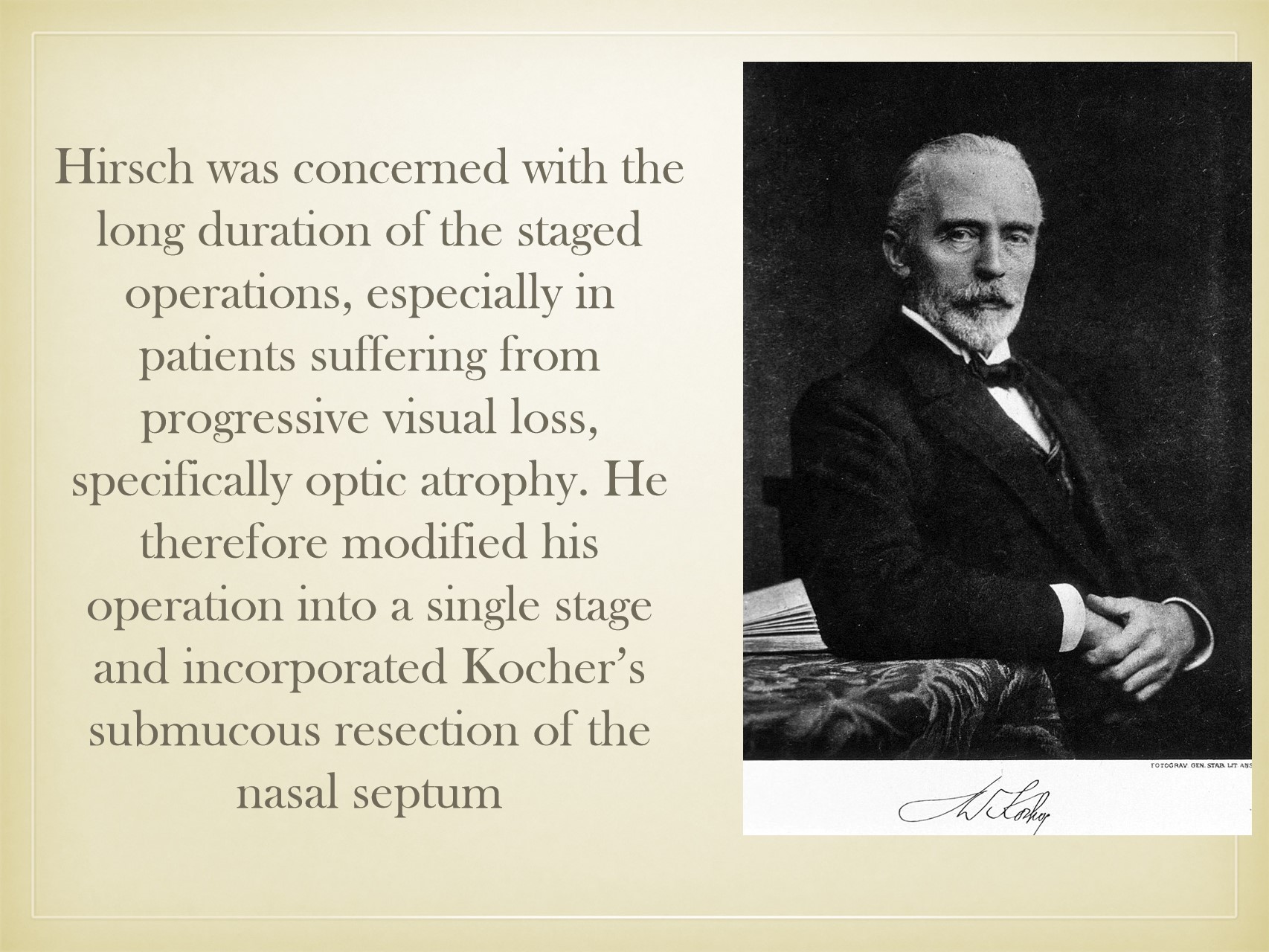

终于到了1910年,45岁的维也纳耳鼻咽喉科医生Oskar Hirsch描述了他的经典入路,在局麻下,采用经鼻中隔-蝶窦入路。这一入路有别于之前的入路,直接切开鼻中隔,切除软骨和骨性中隔,始终在中线分离粘膜,避免了鼻侧切开术。

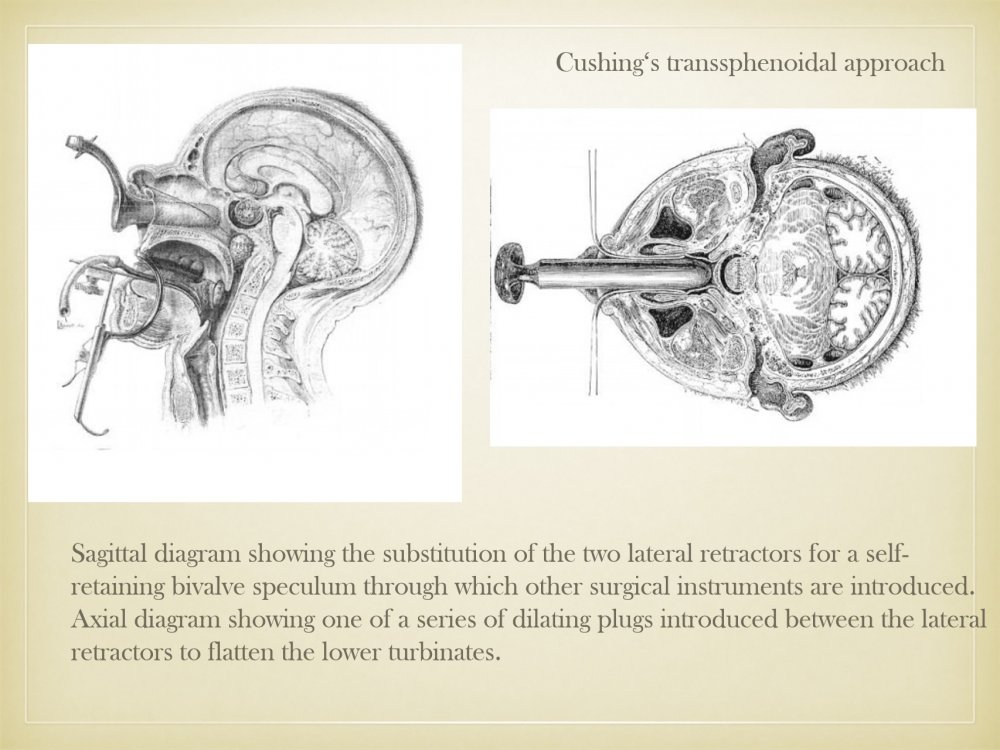

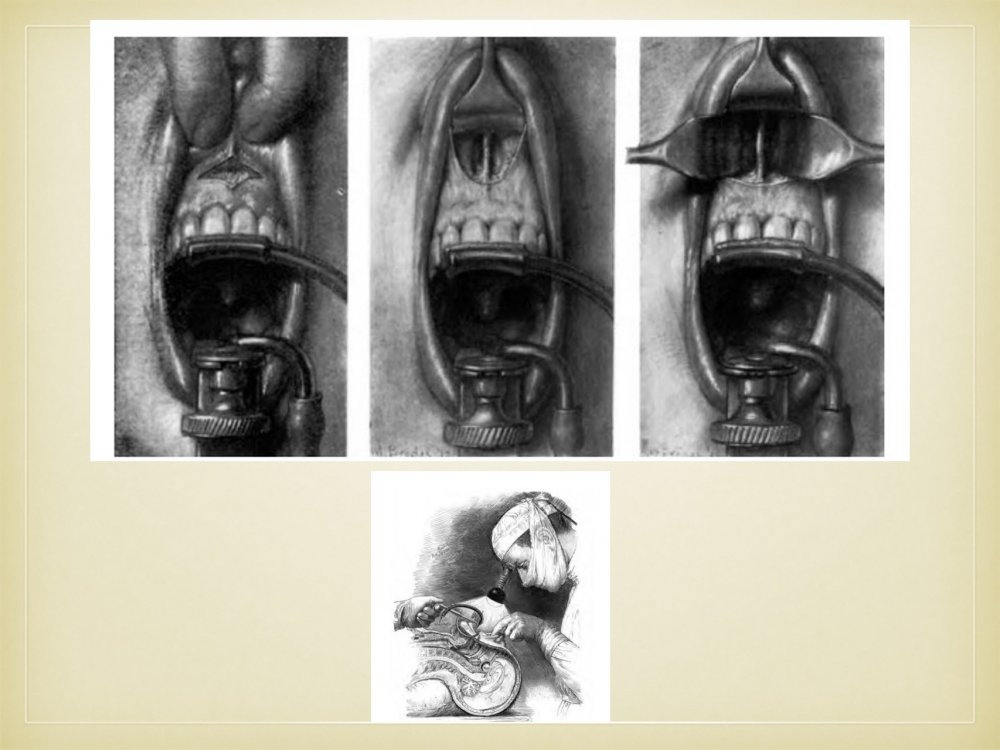

约翰霍普金斯医院的Harvey Cushing最初采用经颅入路切除垂体瘤,先后实施了8次颞下手术和5次额下入路,最开始的结果非常令人沮丧。于是,他在1909年采纳了Schloffer之前的经蝶窦入路,后来他又不断改进这个入路,结合了他在约翰霍普金斯医院的恩师A.E.Halstead教授的唇下切口和Kocher教授的粘膜下的鼻中隔切除术;不同的是,Cushing采用气管内诱导全身麻醉,而不是局麻下的唇下切口;巧合的是Cushing和Hirsch同时在1910年6月4日这一天首次进行了粘膜下鼻中隔切除术。

据文献报道,1910年至1925年间,Cushing采用经蝶入路进行了231例垂体瘤切除术,死亡率仅为5.6%。这算是当时垂体瘤手术最好的效果;经蝶窦入路的死亡主要由感染引起,感染常与术后脑脊液鼻漏、出血和术后水肿有关。

同时,Cushing对经颅手术仍保持着浓厚的兴趣,这也促使他又倡导和发展经颅切除垂体瘤的入路。在接下来的几十年里,他将经颅入路的死亡率降低到了4.6%,经蝶窦入路与经颅入路手术在死亡率方面没有任何显著差异。

在Cushing外科生涯的最后几年中,实际上已经完全放弃了经蝶手术,在他的影响下,接下来的35年中,经蝶入路在垂体瘤的手术中被采用的越来越少。

然而47岁的Hirsch继续采用经蝶入路,他对经蝶手术的流行仍然保持着信心,无奈地是,在他工作的麻省总医院及整个北美外科界,他的努力就像是“荒野中的低声细语”。

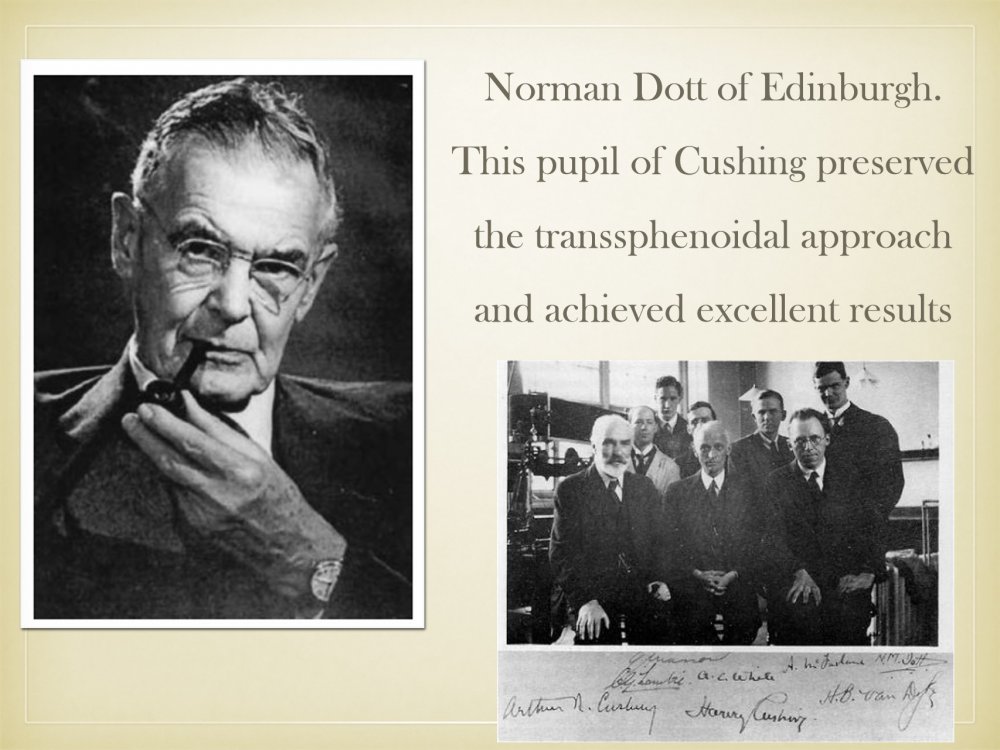

这时候一位爱尔兰人出现了,Norman Dott,Harvey Cushing的学生之一,他非常重视经蝶手术的重要性;1956年,Dott已经连续完成了80例经蝶手术而没有发生死亡,还开发了一种带照明的窥镜牵开器,可以改善手术部位的照明。

Jules Hardy:经蝶手术的新纪元

随着显微镜的发明,1965年,蒙特利尔的Jules Hardy使用显微镜,并自行研制了一套显微器械,改造了经蝶窦手术。使得显微镜下垂体瘤切除术更安全、更有效;1968年,Hardy提出了微腺瘤的概念,它导致内分泌异常而不改变骨性蝶鞍结构。他对这些肿瘤进行了选择性切除同时保留垂体功能。

新千年下的经蝶垂体瘤切除术

随着显微外科、内窥镜技术的发展,无框架立体定向、术中导航、多模态影像技术使得经典的经蝶手术的并发症率和死亡率进一步下降。

Bush和Halves在1978年首次报道了内窥镜在垂体手术中的应用。Yaniv和Rappaport描述了一种联合入路,首先使用内窥镜进入蝶窦,然后转为标准的经蝶显微手术入路切除肿瘤。这样可以利用显微镜提供的立体视觉,又可以使用带角度的内窥镜检查那些不在外科视野范围内残余的肿瘤。

Jho和Carrau在1997年描述了一种利用单鼻孔的内窥镜切除垂体瘤手术,内窥镜握在外科医生的非优势手上,手术器械握在优势手上。他们认为内窥镜手术更有助于术后恢复,减少住院时间。

随着高清摄像系统、精密的深部器械和内窥镜技术的不断发展,鞍底这个神经外科医生到达垂体的大门被敞开了,经鼻-蝶窦入路又在鞍区病变手术中占据了主导地位,一些高水平的外科医生还可以经此入路到达鞍上、海绵窦、斜坡等区域;在同耳鼻喉科医生的联合下,大大保护了患者的鼻腔功能。

完整课件展示

作者简介

马栋斌,成都市第五人民医院神经外科,主治医师,目前天津医科大学神经外科博士在读,师从天津环湖医院闫华教授、亢建民教授,从事脑胶质瘤侵袭性的基础研究和经鼻内镜垂体瘤的手术治疗,参与市级课题2项,发表论文5篇。