![]()

系统阐述、记录中国医大一院应用脑血管重建技术治疗颅内复杂动脉瘤的现状。希望点点学术的微风,能引发广大同道更深的共鸣,欢迎大家一起交流与探讨。

![]()

一、 前言

![]()

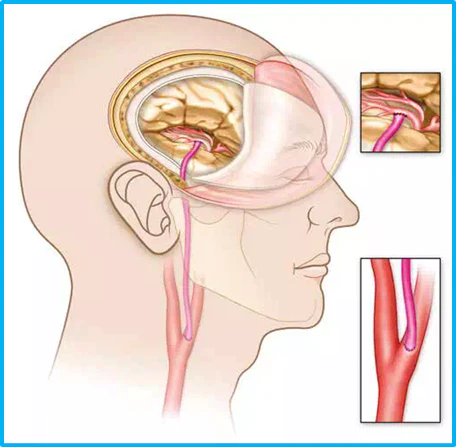

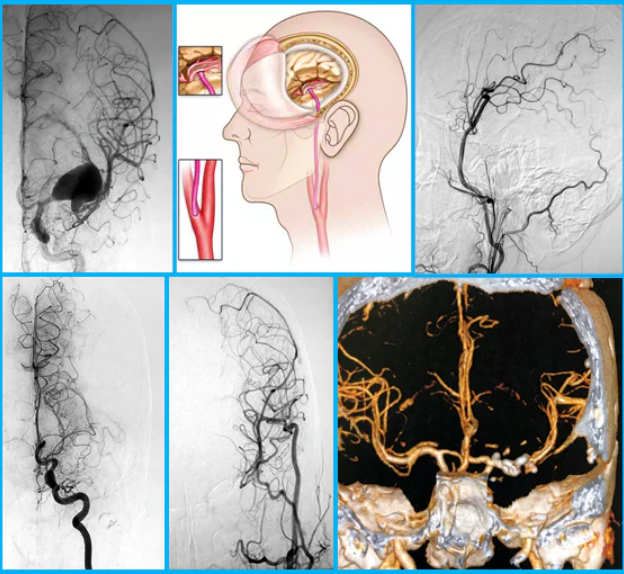

1971年开始出现移植大隐静脉的高流量颅外-颅内血管重建术(High Flow EC-IC Bypass)(William Lougheed教授)。高流量脑血管重建技术可以提供替代单侧颈内动脉或椎动脉的血流。

2008年开始出现颅内-颅内血管重建术(IC-IC bypass)(Michael T. Lawton教授)。IC-IC血管重建技术的出现极大地丰富了脑血管重建技术的内涵,使脑血管重建技术更加灵活、简洁、高效。

脑血管重建技术已经诞生五十余年,显微血管吻合方法,手术器械,血管线的质量和种类,供体血管和移植血管的选择,术中血管保护技术,术中血流和神经监测技术等都不断更新变化。脑血管重建技术不断完善、演化,具有顽强的生命力和应用前景。

脑血管重建技术通常用于脑动脉瘤夹闭术和介入栓塞术治疗困难的“难治性脑动脉瘤”,为难治性脑动脉瘤提供了理想的外科解决方案。

二、 病例选择

![]()

随着脑动脉瘤治疗的显微神经外科技术、器械、设备,和介入栓塞技术、材料、理念的不断更新,需要使用脑血管重建技术治疗的难治性脑动脉瘤的概念不断更新,传统意义上的难治性脑动脉瘤的内涵不断缩小,显微手术或介入手术后复发脑动脉瘤的病例不断增多。

目前常见的需要使用脑血管重建技术的难治性脑动脉瘤包括:血泡样动脉瘤、解离性动脉瘤、巨大动脉瘤、海绵窦内动脉瘤、累及多个动脉难以塑性动脉瘤颈的动脉瘤、外伤性假性动脉瘤、炎症性动脉瘤、手术后复发动脉瘤等。

三、 技术种类

![]()

根据手术的目的,可以将脑血管重建术分为四类:预防(脑缺血)性脑血管重建术、替代(载瘤动脉)性脑血管重建术、逆转(脑血流)性脑血管重建术、补充(脑血流)性脑血管重建术。

(1)预防性脑血管重建术:主要用于预计脑动脉瘤术中阻断载瘤动脉时间较长,脑组织缺血风险较大的病例。术中先实施低流量脑血管重建术(颞浅动脉-大脑中动脉端侧吻合术),阻断载瘤动脉时,术者根据电生理监测判断可以接受的阻断载瘤动脉的时间,降低脑组织缺血梗死的风险;

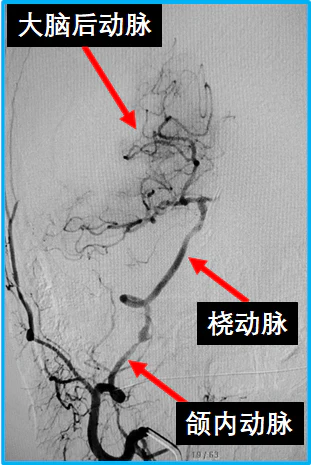

(2)替代性脑血管重建术:主要用于无法保留载瘤动脉时,使用移植血管替代载瘤动脉血流,同时旷置动脉瘤。根据载瘤动脉的血流量,选择不同的移植血管。需要低流量脑血管重建时,移植血管可以选择:颞浅动脉、枕动脉、耳后动脉等。需要高流量脑血管重建时,移植血管可以选择:桡动脉、大隐静脉等;供体血管可以选择:颌内动脉、颈外动脉,椎动脉(V3段)等;

(3)逆转性脑血管重建术:主要用于累及重要穿支动脉的载瘤动脉的解离性动脉瘤,比如:大脑中动脉M1段,基底动脉,大脑后动脉P1段。这些载瘤动脉的穿支动脉功能非常重要,旷置载瘤动脉将严重影响患者的预后,只能采用在动脉瘤远心端重新建立血流,术中可以阻断或不阻断载瘤动脉近心端。这样血流逆转后,可以使部分患者获得较好的预后;

(4)补充性脑血管重建术:主要用于缺血起病的解离性动脉瘤、烟雾病和缺血性脑血管病的外科治疗。包括:解离性动脉瘤导致载瘤动脉远心端脑组织低灌注;铃木分期III期和III期以上的缺血起病烟雾病;出血起病烟雾病的慢性期;强化药物治疗期间复发缺血的脑组织低灌注的缺血性脑血管病。通常采用低流量脑血流重建术,但围手术期可能存在脑组织灌注不足或过度灌注等问题。

颅内-颅内血管重建技术可分为六类:

(1)载瘤动脉缝合术:用于治疗血泡样动脉瘤、微小动脉瘤。可以使用动脉补片成形技术降低载瘤动脉狭窄的风险。破裂血管缝合技术是外科最基本的止血技术。缝合破裂血管的技术要求首先是确切止血,同时尽量保持缝合血管的通畅;

(2)原位吻合术:用于治疗脑动脉吻合口近心端难治性动脉瘤。侧侧吻合术。将临近的两个平行动脉之间侧侧吻合:A3-A3,PICA-PICA,M2-M2,M3-M3, PCA-SCA,P4-P4;

(3)动脉再植术:端侧吻合术。用于将动脉瘤上的分支动脉缝合再植到载瘤动脉或临近的动脉上:MCA,ACA,PICA;

(4)动脉再吻合术:端端吻合术。用于旷置解离性动脉瘤,将动脉瘤近心端和远心端的载瘤动脉端端吻合。需要载瘤动脉有足够的长度和游离度:MCA,PICA;

(5)移植血管间置术:端端吻合术和端侧吻合术。用于旷置解离性动脉瘤或炎症性动脉瘤,将颞浅动脉、枕动脉、小隐静脉、颞上静脉、桡动脉或大隐静脉等间置于两个颅内动脉之间。桡动脉是最常的移植血管;

(6) 序贯吻合术:将移植血管分别和载瘤动脉远心端的两支动脉做侧侧吻合、端侧吻合或端端吻合。这样通过一支移植血管的续贯吻合可以重建动脉瘤远心端两支动脉的血流。移植血管通畅采用桡动脉等流量较大的血管。

四、 术中监测

![]()

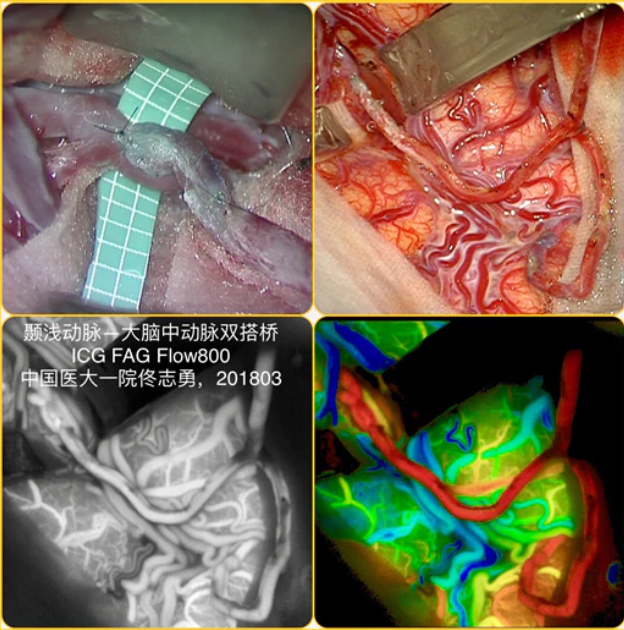

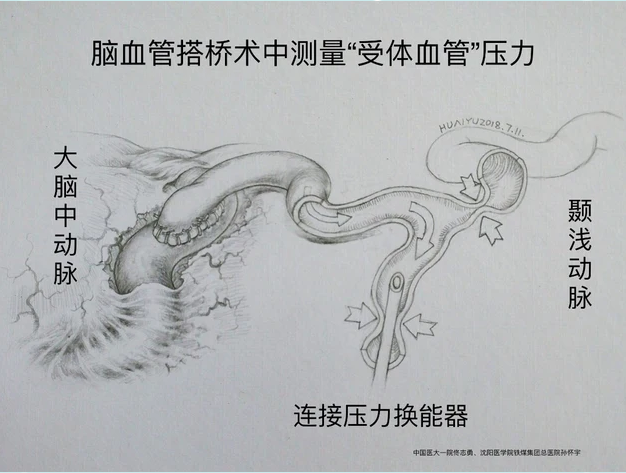

脑血管重建术的术中监测技术包括:吻合血管通畅性评估技术(吲哚菁绿荧光造影,超声多普勒,术中脑血管造影)、吻合血管供血区域脑组织功能评估技术(电生理监测)、吻合血管性能评估技术(超声移植血管流量测量,动脉压力测量)等。这里重点介绍动脉压力测量技术。

脑血管重建技术成功的关键因素之一是供体血管和受体血管之间的适当压力差。压力差是唯一的血流驱动力。压力差过小影响吻合血管的通畅性,也说明手术适应症选择不恰当。压力差过大,说明受体血管供血区脑组织低灌注严重,预示围手术期脑缺血(全麻和手术的打击导致严重低灌注的脑组织缺血坏死)和过度灌注(低灌注的脑组织不适应灌注压力突然上升的剧烈变化)风险较大。有效调控重建血管压力差和流量是提高脑血管重建术质量,推动脑血管重建术由定性手术向定量手术演变的关键。

这里将介绍中国医大一院脑血管重建手术中测量受体血管和供体血管压力的基本方法。重建血管压力测量的目的不是选择受体血管,而是估计预后,为将来定量调控搭桥血管压力和流量提供基础数据。为了更清晰地说明压力测量流程,特别邀请沈阳医学院铁煤集团总医院神经外科孙怀宇教授绘制手术插图。孙怀宇教授是医学手术绘图方面的专家,得到同行的广泛好评。

脑血管重建手术中测量供体动脉和受体动脉压力的流程:

1. 游离颞浅动脉主干、额支和顶支;

2. 将颞浅动脉一支(额支或顶支)和大脑中动脉(M2,M3或M4)做端侧吻合;

3. 在颞浅动脉另一支内植入动脉穿刺针套管;

4. 将动脉穿刺针套管连接压力换能器(心电监护仪的直接动脉压监测模块);

5. 用临时动脉瘤夹临时夹闭阻断颞浅动脉主干,测量大脑中动脉逆流压力(Pmca)(平均动脉压),测压后取下临时动脉瘤夹;

测量大脑中动脉逆流压力(Pmca)

6. 用临时动脉瘤夹阻断夹闭阻断和大脑中动脉吻合的颞浅动脉的一支,测量颞浅动脉顺行压力(Psta)(平均动脉压),测压后取下临时动脉瘤夹;

测量颞浅动脉顺行压力(Psta)

烟雾病,左侧STA顶支-M4额叶端侧吻合,STA额支-M3下干端侧吻合,颞肌脑贴敷术,STA-M3压力差=71-18=53mmHg

五、 前循环脑血管重建术

![]()

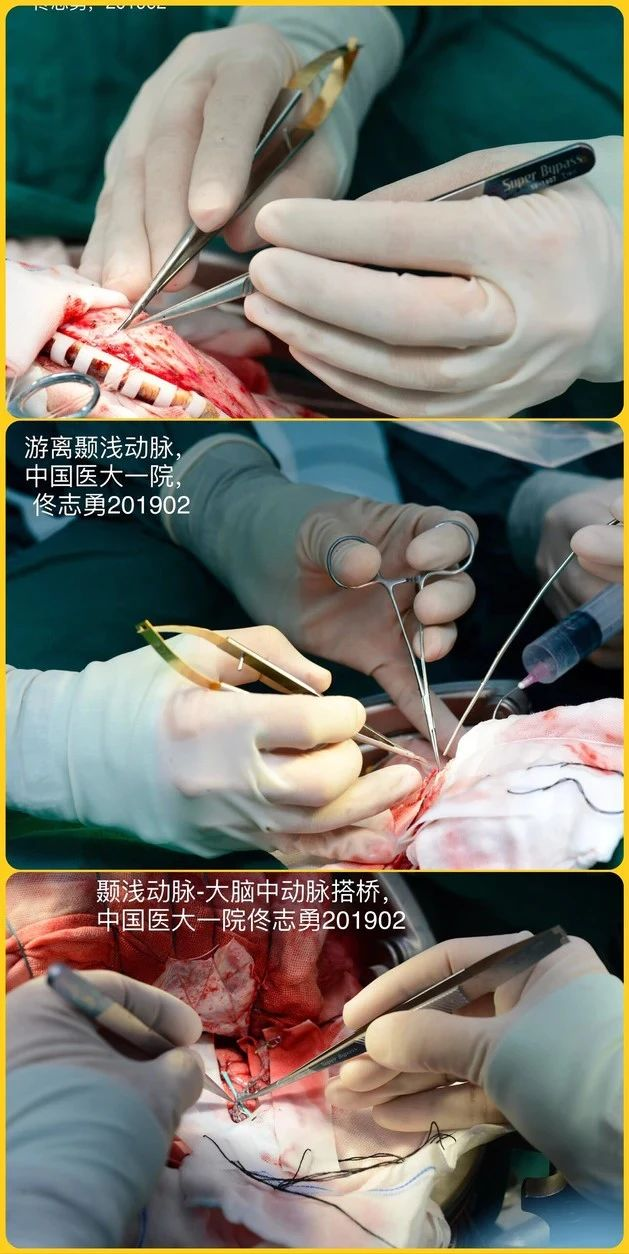

1. 颞浅动脉-大脑中动脉端侧吻合术:

主要用于治疗大脑中动脉M3,M4的解离性动脉瘤或炎性动脉瘤。由于颞浅动脉(STA)的流量变化较大,15-96ml/min,如果采用STA-M2吻合术,可能存在血流量不足的风险;

2. 颈外动脉-桡动脉/大隐静脉-大脑中动脉M2吻合术:

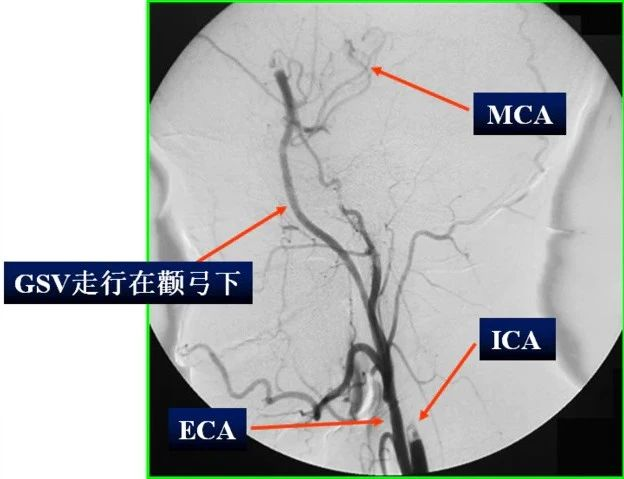

主要用于治疗颈内动脉或大脑中动脉M1段的难治性动脉瘤。海绵窦内动脉瘤,占位效应起病;巨大动脉瘤,难以直接处理;术后复发动脉瘤;血泡样动脉瘤;M1段解离性动脉瘤。桡动脉(RA)或大隐静脉(GSV)可能被移植放置在耳前或耳后的皮下隧道,或者被移植放置在下颌骨下,颧弓下,颞肌下的头面部肌肉和颞骨之间。后者有利于保护移植血管免受外力损伤和气温变化影响,缺点是需要更长的移植血管,桡动脉较短的病例可能受限。颈外动脉吻合处可以使用7-0血管线,大脑中动脉吻合处可以使用9-0血管线。获取移植血管时,可以使用钛结扎夹阻断细小分支后切断分支,方便快捷。留置在体内的钛结扎夹不妨碍术后的计算机断层扫描或磁共振检查;

3. 颌内动脉-桡动脉-大脑中动脉M2吻合术:

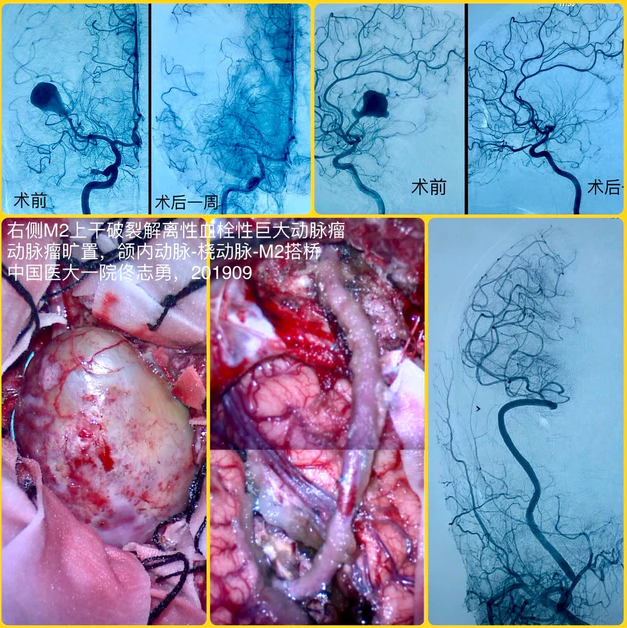

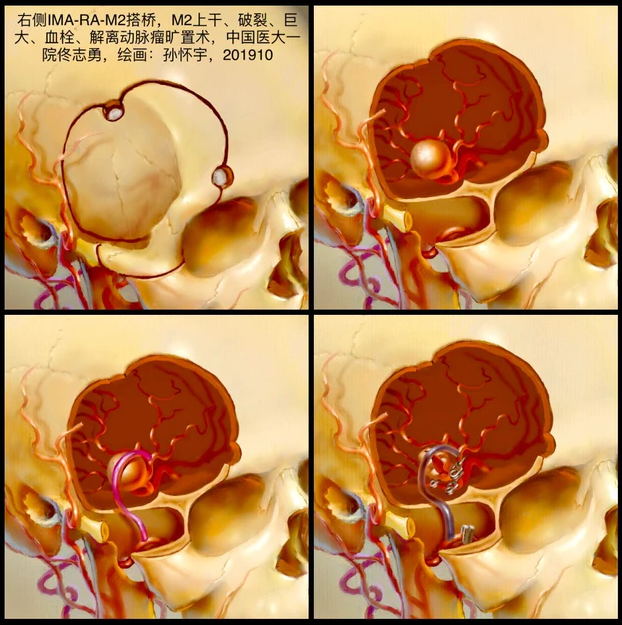

主要用于治疗大脑中动脉M1段或M2段的难治性动脉瘤。选择颌内动脉(IMA)作为供体动脉,主要因为:(1)颌内动脉是颈外动脉的主要分支,血流量较大(位于颈外动脉和颞浅动脉之间),可以达到120ml/min;(2)颌内动脉直径2-3mm,和桡动脉直径接近,吻合血管匹配度好;(3)颌内动脉距离颅内血管比颈外动脉主干更近,需要移植的桡动脉较短,有利于保持移植血管的长期通畅性;(4)移植的桡动脉走形在颧弓和颞肌下方,有利于移植血管的保护。颌内动脉位于颅外颞下,较难获取,可以采用额颞眶颧入路,术中使用CTA导航定位颌内动脉,降低手术难度。颌内动脉-桡动脉吻合,使用8-0血管线,端端吻合或端侧吻合后用钛结扎夹阻断吻合口远心端的颌内动脉,这样可以将颌内动脉的血流尽量多地引入颅内供应脑组织;

右侧M2上干破裂巨大解离性血栓动脉瘤,右侧颌内动脉-桡动脉-大脑中动脉M2上干吻合,动脉瘤旷置,血栓切除术。

写实主义手术绘画(作者:孙怀宇),右侧额颞眶颧入路,颌内动脉-桡动脉-大脑中动脉M2吻合,M2上干动脉瘤旷置术。

4. 颞浅动脉-桡动脉-大脑前动脉A3吻合术:

主要用于治疗大脑前动脉A2段解离性动脉瘤或复杂前交通动脉瘤。当A3-A3侧侧吻合遇到困难时,比如两侧A3距离较远,动脉硬化严重等情况,需要选择将颞浅动脉的血流经过移植的桡动脉引入到A3。A2解离性动脉瘤,通常伴有严重的动脉硬化。治疗破裂A2解离性动脉瘤的最有效的方法是旷置解离的A2,同时在A3进行血管重建。复杂前交通动脉瘤可以是手术后复发的动脉瘤或巨大血栓性动脉瘤,难以直接完成动脉瘤颈塑形夹闭或介入栓塞,需要旷置前交通动脉和A2,同时在A3进行血管重建;

六、 后循环脑血管重建高术

![]()

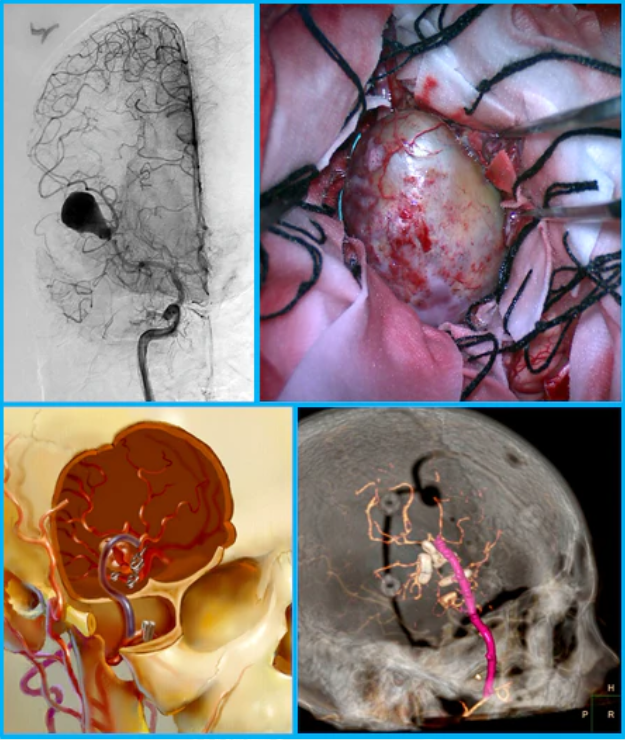

1. 枕动脉-小脑后小动脉吻合术:

主要用于治疗累及小脑后下动脉(PICA)的椎动脉解离性动脉瘤。需要手术阻断椎动脉,旷置动脉瘤。为了预防PICA供血区缺血梗死,采用枕动脉(OA)-PICA吻合术。枕动脉(OA)的流量可以达到70ml/min,在枕部肌肉间和皮下迂曲走形。通常采用远外侧入路获取OA,显露椎动脉V3和V4段。OA-PICA端侧吻合术属于中深部脑血管吻合,推荐使用21cm的膝状血管吻合器械,9-0血管线,单定点连续缝合法;

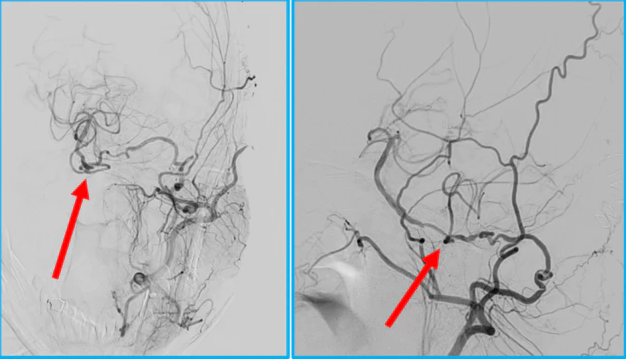

2. 颌内动脉-桡动脉-大脑后动脉P2吻合术:

主要用于治疗基底动脉主干、基底动脉尖、双侧椎动脉、P1和P2的难治性动脉瘤。因为动脉瘤巨大、解离、血栓、迂曲蛇形、手术后复发等情况,难以直接处理的后循环动脉瘤。颌内动脉-桡动脉-大脑后动脉吻合的血流量可以达到120ml/min,可以替代一侧椎动脉的血流量。阻断载瘤动脉的近心端,通过逆转血流,可能同时达到保持基底动脉穿支动脉血供和治疗椎基底动脉复杂动脉瘤的目的。采用额颞眶颧入路,经颞下或颞极显露大脑后动脉P2段。桡动脉-大脑后动脉P2端侧吻合操作属于深部脑血管吻合操作,推荐使用23cm的膝状血管吻合器械,9-0血管线,单定点连续缝合法;

旷置P2解离动脉瘤,颌内动脉-桡动脉-P2搭桥术

3. 椎动脉V3-桡动脉-大脑后动脉P2吻合术:

手术适应症和IMA-RA-P2吻合术相同。采用远外侧入路显露椎动脉位于颅外段,位于枕骨大孔和寰椎后弓之间的V3段。采用颞下入路显露大脑后动脉的P2段。通过移植桡动脉的两个端侧吻合,将椎动脉V3段的血流直接引流到大脑后动脉P2段,逆流供应基底动脉。

七、 颅内-颅内脑血管重建术

![]()

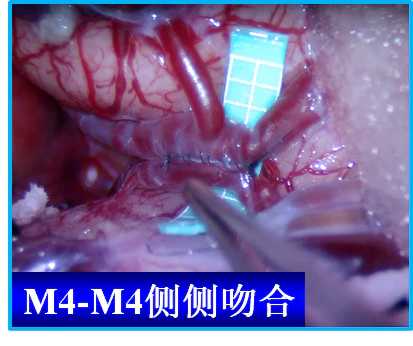

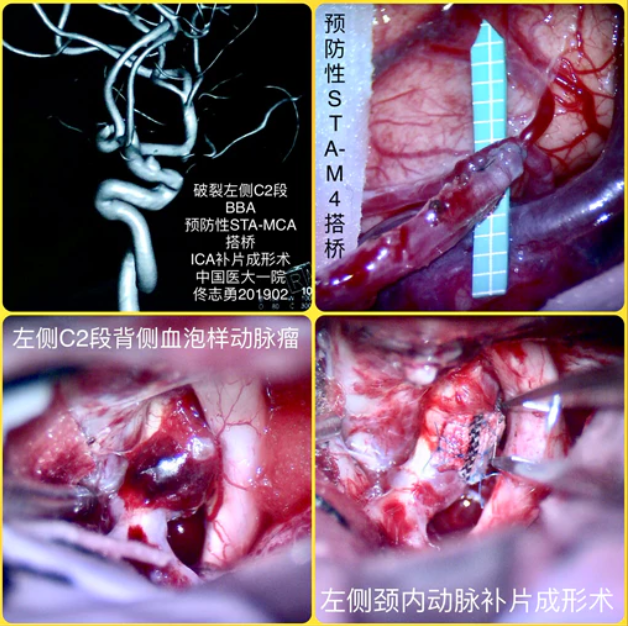

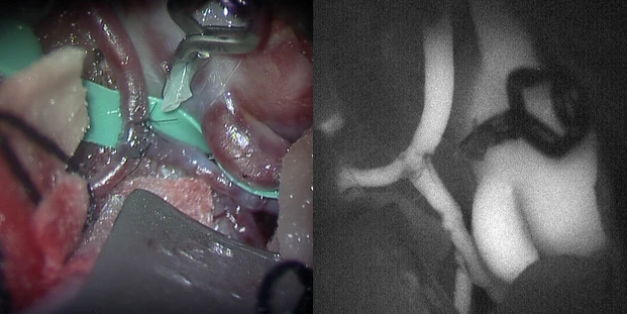

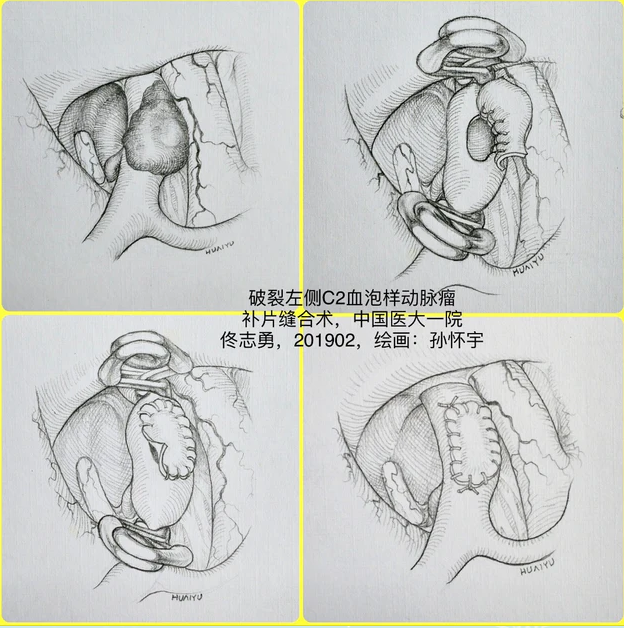

1. 血泡样动脉瘤(补片)缝合术:

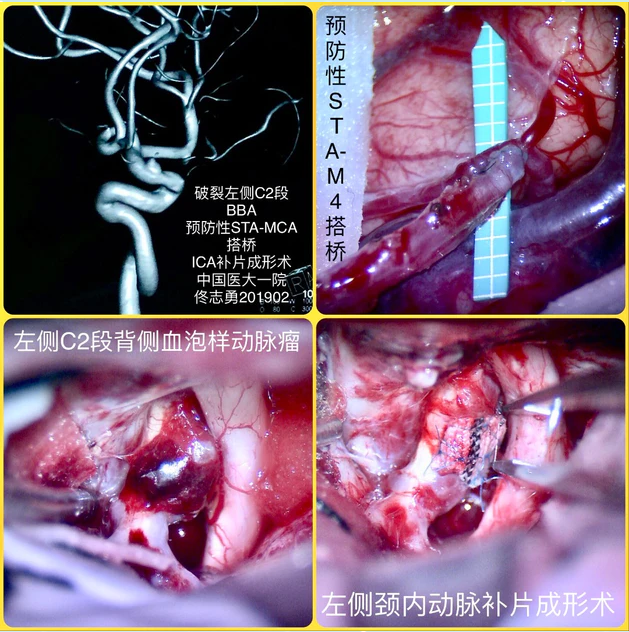

血泡样动脉瘤(Blood Blister-like Aneurysm, BBA)常见于颈内动脉C2段背侧。迥异于常见的颅内囊性动脉瘤,BBA瘤壁的细胞成分较少,主要由极薄的血栓构成。BBA的治疗难度和风险明显高于常见的颅内囊性动脉瘤,是对神经外科医生的极大挑战。BBA常规显微手术治疗和介入栓塞治疗的最大风险是术中颈内动脉破裂出血,术后BBA短期之内复发。理论上最理想的治疗方式是缝合颈内动脉或补片修补颈内动脉。C2段颈内动脉缝合或补片修补,属于中深部脑血管重建技术,推荐使用推荐使用21cm的膝状血管吻合器械,8-0血管线。C2段颈内动脉缝合的最大难点是颈内动脉内侧壁的缝合,需要使用反针缝合技术,由浅部进针,深部出针。使用颈动脉补片缝合,可以保持颈内动脉直径,减少缺血风险。术中需要阻断颈内动脉时间较长,需要先进行预防性脑血管重建术(STA-MCA端侧吻合术);

左侧颈内动脉C2段血泡样动脉瘤,左侧颞浅动脉-大脑中动脉端侧吻合(预防性脑血管重建术),左侧颈内动脉C2段补片成形术。

手术绘画(作者:孙怀宇),左侧颈内动脉C2段血泡样动脉瘤,做颈内动脉C2段补片成形术。

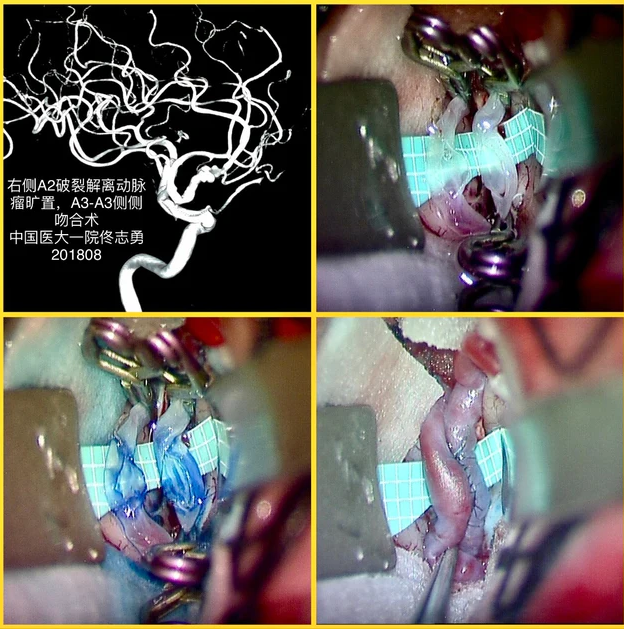

2. A3-A3侧侧吻合术:

主要用于治疗大脑前动脉A2段解离性动脉瘤或复杂前交通动脉瘤。使用经前纵裂入路,显露并行的左右两个大脑前动脉A3段,将两个A3进行原位吻合(侧侧吻合)。属于中深度脑血管重建术,推荐使用21cm膝状显微吻合器械,两定点连续缝合法,使用9-0血管线。腹侧面连续缝合必须一次成功,如果出现渗漏,没有加针止血的机会。由于A3-A3侧侧吻合操作不需要移植动脉,技术成功率高,是首选的脑血管重建技术;

右侧大脑前动脉A2段破裂解离性动脉瘤,纵裂入路,A3-A3侧侧吻合,右侧A2段解离性动脉瘤旷置术。

3. 小脑后下动脉(PICA)重建术:

主要用于治疗PICA解离性动脉瘤或累及PICA的椎动脉解离性动脉瘤。PICA毗邻的血管较多,重建技术包括:PICA-PICA侧侧吻合术、PICA-VA再植术、PICA再吻合术。采用远外侧入路,将OA-PICA端侧吻合术作为备选方案。两侧PICA的侧侧吻合术是最简洁的操作,如果两侧PICA位置毗邻,平行,是首选的PICA重建技术。PICA-VA再植术是将动脉瘤远心端的PICA切断,将PICA端侧吻合到椎动脉刚进入硬膜内的V4段。由于PICA管壁和VA管壁厚度不匹配,VA的阻断时间较长,需要慎重选择PICA-VA再植术的适应症。PICA再吻合术是将PICA中段的解离性动脉瘤切除,将PICA的两个断端进行端端吻合;

4. 大脑中动脉M2-桡动脉/颞浅动脉-大脑中动脉M3/大脑前动脉A3/大脑后动脉P2吻合术:

主要用于M2解离性动脉瘤、A2解离性动脉瘤、需要后循环重建的病例。当不适于原位吻合术、动脉再植术、动脉再吻合术时,可以通过移植血管间置术完成脑血管重建术。移植血管首选动脉,比如:桡动脉或颞浅动脉。供体动脉选择大脑中动脉M2,必须确保动脉吻合操作成功,不影响大脑中动脉吻合口远心端的供血。这种移植动脉间置的颅内-颅内血管重建术和颅外-颅内动脉重建术比较,其优势在于不需要到颅外获取供血动脉(颞浅动脉、颌内动脉、颈外动脉),但难点在于必须确保动脉吻合操作成功。

版权声明

神外资讯APP所发表的作品包括但不限于文字、图片、视频的版权均为主办方/原作者及神外资讯所有,未经神外资讯明确授权,任何人不得以改编、裁切、复制、转载、摘编、录制等直接或间接的方式盗取任何内容。经神外资讯授权使用的作品,应在授权范围内使用,并请注明来源:神外资讯。如有违反,神外资讯将保留进一步追究侵权者法律责任的权利。神外资讯欢迎个人转发、分享本号发表的作品。