前言

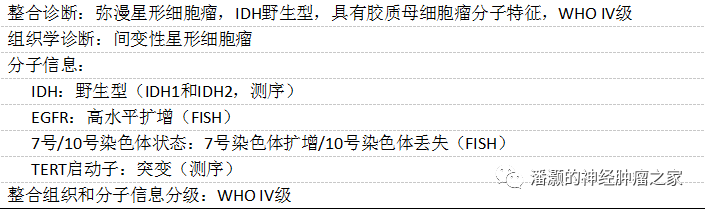

其中一部分含有H3K27或SETD2突变,但是此类肿瘤的全突变谱尚不明确,也没有发现与预后不良相关的基因事件。因此对于小脑起源的WHOII级或III级IDH野生型弥漫性星形细胞瘤,其提示预后不良的分子指标和幕上肿瘤的并不相同。

版权声明

神外资讯APP所发表的作品包括但不限于文字、图片、视频的版权均为主办方/原作者及神外资讯所有,未经神外资讯明确授权,任何人不得以改编、裁切、复制、转载、摘编、录制等直接或间接的方式盗取任何内容。经神外资讯授权使用的作品,应在授权范围内使用,并请注明来源:神外资讯。如有违反,神外资讯将保留进一步追究侵权者法律责任的权利。神外资讯欢迎个人转发、分享本号发表的作品。